Текст: Ольга Лапенкова

Если ты хорош в своём деле или даже гениален, это вовсе не значит, что у тебя всё будет получаться легко — и что тебя моментально обступит толпа фанатов.

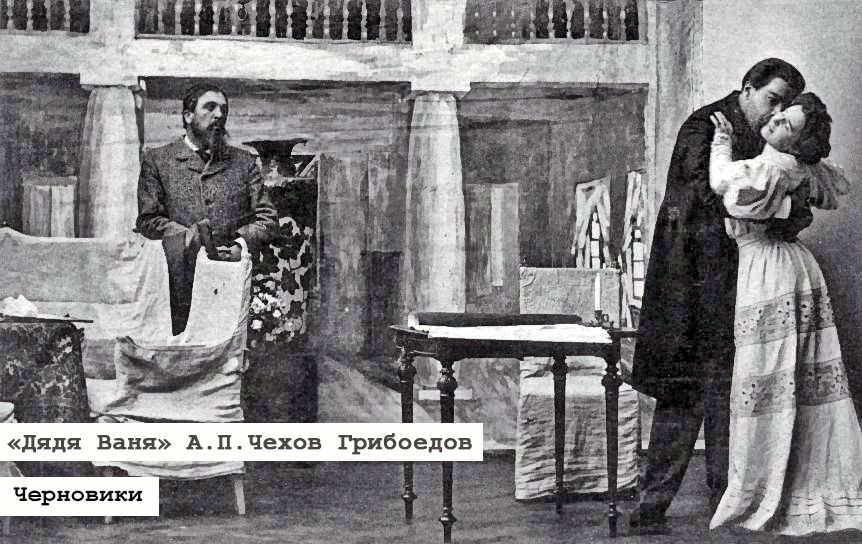

История знает множество примеров, когда маститые авторы получали заслуженное признание только после смерти. Антону Павловичу Чехову в этом плане повезло больше. Правда, произошло это лишь в последние годы его жизни. Зритель, ходивший в театры на рубеже XIX и XX вв., полюбил Чехова в основном за четыре его работы:

- •«Чайка» (1895–96);

- •«Дядя Ваня» (1896);

- •«Три сестры» (1900);

- •«Вишнёвый сад» (1903).

В 1904 году Антон Павлович, к сожалению, умер. Так что да: тот период, когда Чехов наслаждался громкой славой не столько прозаика, сколько драматурга, в его жизни был относительно коротким. А шумным премьерам предшествовали постановки, которые публика чуть ли не освистала.

Это были пьесы «Иванов» (1887) и «Леший» (1889), поставленные на знаковых московских площадках: в театре Корша (сейчас это Театр Наций) и в театре М. М. Абрамовой соответственно. Причём их не обязательно ругали — хотя были и категоричные отзывы: так, некий критик из «Московских ведомостей» назвал «Иванова» «нагло-цинической, безнравственной дребеденью». Но в основном отзывы, даже благосклонные, свидетельствовали о том, что зрители не понимали — и, следовательно, не могли оценить по достоинству — новаторские пьесы, в которых всё строилось на особенностях характеров центральных персонажей, а не на буйстве сюжета и не на количестве, как сказали бы сейчас, твистов.

Если зарыться в свидетельства современников о тех злосчастных постановках, не составит труда установить, что виноваты в произошедшем были скорее режиссёр с актёрской труппой. Так, в театре Корша огромную пьесу сыграли после того, как исполнители провели всего четыре (!) репетиции. А премьера «Лешего» и вовсе превратилась в скандал, потому что те же самые актёры пытались саботировать постановку, которую Антон Павлович доверил театру-конкуренту.

Однако Чехов понимал, что дело не только в этом. Пытаясь поставить драматургию на принципиально иные рельсы, привнести в театр новый дух, автор «недожимал». Но в своём таланте, к счастью, не разочаровывался — и верил, что сможет сделать лучше.

И смог! Ведь через семь лет после первой постановки «Лешего» он радикально переработал пьесу, создав «Дядю Ваню» — одно из тех творений, которые обессмертили его имя.

Давайте заглянем в творческую лабораторию Антона Павловича и посмотрим, в чём заключалась эта кропотливая, мучительная работа.

- ОСТОРОЖНО! Дальнейший текст содержит спойлеры.

- Много спойлеров.

- Забудь интригу, всяк сюда входящий.

Как было

Пьеса «Леший» заявлена как «комедия в 4-х действиях», хотя, признаться честно, смешного в ней ещё меньше, чем в другой чеховской «комедии» — «Вишнёвый сад». (О том, почему Антон Павлович выбирал такие странные жанры, мы уже писали вот тут.)

Дело происходит в провинции, куда съезжаются на летний отдых представители дворянского сословия, которые озабочены не столько работой, учёбой, хозяйством или ещё какими-нибудь полезными материями, сколько делами сердечными.

Список действующих лиц выглядит так:

- Александр Владимирович Серебряков, отставной профессор.

- Елена Андреевна, его жена, 27 лет.

- Софья Александровна (Соня), его дочь от первого брака, 20 лет.

- Марья Васильевна Войницкая, вдова тайного советника, мать первой жены профессора.

- Егор Петрович Войницкий, её сын.

- Леонид Степанович Желтухин, не кончивший курса технолог, очень богатый человек.

- Юлия Степановна (Юля), его сестра, 18 лет.

- Иван Иванович Орловский, помещик.

- Фёдор Иванович, его сын.

- Михаил Львович Хрущов, помещик, кончивший курс на медицинском факультете.

- Илья Ильич Дядин.

- Василий, слуга Желтухина.

- Семён, работник на мельнице.

Запомнили, кто кому кем приходится? Честный (и единственно возможный) ответ здесь — «нет», потому что взаимосвязи между половиной персонажей никак не прописаны. Перед нами пять разных галактик: Серебряковы и Войницкие; Желтухины; Орловские; Хрущов; Дядин. (Слугами, как водится, можно пренебречь.)

Опытный читатель скажет, что это и не нужно, ведь пьесы предназначаются для постановки, поэтому список действующих лиц — вещь техническая, а все взаимосвязи станут понятны, когда откроется занавес и на сцену выйдут актёры. Пусть так. Но по ходу пьесы оказывается, что члены этой пёстрой компании и правда «кучкуются» только с какими-то определёнными персонажами, а на остальных практически не обращают внимания. Это можно сравнить с озером, в котором верхний, прогретый, слой сменяется нижним — более холодным, а за ним следует другой, ещё холоднее. Да к тому же внутри каждого слоя «живёт» собственное течение, так что пловца тащит то в одну, то в другую сторону.

А теперь — внимание! — сюжет.

- •Желтухин влюблён в Соню и хотел бы к ней посвататься. Но Соня влюблена в Хрущова. Хрущов, в свою очередь, этого не замечает, пока Соня на предпоследней странице сама не признаётся ему в любви (как выясняется, взаимной).

- •Фёдор Иванович, любитель похвастаться своими успехами у противоположного пола, влюблён в некую замужнюю женщину (судя по всему, подразумевается Елена Андреевна). Однако эта женщина не отвечает ему взаимностью. Поэтому, желая наконец остепениться, Фёдор Иванович делает предложение Юле (и она соглашается).

- •Елена Андреевна, когда-то вышедшая замуж за пожилого профессора Серебрякова, разочаровывается в своём выборе. Тем временем в неё, скорее всего, влюблён Фёдор Иванович и — совершенно точно — Егор Петрович Войницкий (брат первой жены Серебрякова). Фёдор Иванович не проявляет дикой активности в ухаживаниях и в итоге, как уже было сказано, связывает свою жизнь с другой; Войницкий заканчивает жизнь самоубийством; а Елена Андреевна после этого сбегает жить на мельницу к Дядину, но там её находят, и она мирится с Серебряковым.

Схема эта — когда внутри одной пьесы оказывается несколько подводных течений — для Чехова в принципе не нова. И сама по себе она вовсе не обречена на провал. В пьесе «Вишнёвый сад» она, например, работает на ура. Но там это происходит потому, что все любовные треугольники и многоугольники принципиально отличаются друг от друга. Одна такая «фигура» возникает среди представителей высшего сословия, вторая — среди наёмных работников и слуг, а третья живёт какой-то собственной жизнью, потому что герои, которых подозревают в нежной связи, говорят друг другу: «Мы выше любви».

В «Лешем» же треугольники неумолимо похожи один на другой. Немудрено, что читатели и зрители путались и выходили из театра без слёз на глазах. Так что спустя несколько показов пьесу пришлось исключить из репертуара.

Как стало

Работу над «Дядей Ваней» Чехов начал с того, что прилично сократил количество героев. Список действующих лиц стал таким:

- Серебряков Александр Владимирович, отставной профессор.

- Елена Андреевна, его жена, 27-ми лет.

- Софья Александровна (Соня), его дочь от первого брака.

- Войницкая Мария Васильевна, вдова тайного советника, мать первой жены профессора.

- Войницкий Иван Петрович, её сын.

- Астров Михаил Львович, врач.

- Телегин Илья Ильич, обедневший помещик.

- Марина, старая няня.

- Работник.

Девять героев против тринадцати в предыдущем варианте! Если «выбросить» слуг, у которых практически нет реплик, — то семь против одиннадцати.

Пять из них — это одна семья (хотя, надо признаться, весьма странная), ещё два — старые знакомые, завсегдатаи серебряковского поместья. Никто не разрывается между двумя домами — и тем более между двумя домами и ещё мельницей. Абсолютно нормальная, а главное, понятная ситуация.

Сюжет также претерпел изменения. Главные герои — пожилой капризный Серебряков, его молодая супруга, его дочь от первого брака и её дядя, влюбившийся в Елену Андреевну, — остались на своих местах. Никуда не делась и мама Войницкого, играющая в пьесе тоже довольно скромную (по объёму реплик, но не по смысловой «начинке») роль.

А вот Астров и Телегин как бы вобрали в себя сразу нескольких персонажей из предыдущей версии:

- •Астров стал врачом, как Хрущов, и влюбился в Елену Адреевну, как Фёдор Иванович;

- •Телегин стал «всеобщим крёстным», каким прежде был Орловский, и «унаследовал» нелепую манеру поведения и внешность Дядина (и даже прозвище «Вафля», приклеившееся к нему из-за рябого лица).

Соня, кстати, влюбилась в Астрова, как «прежняя» Соня — в Хрущова. Только на этот раз — безответно. Что позволило «схлопнуть» ненужную сюжетную линию.

И даже со слугами Чехов поступил в стиле своего любимого изречения «Краткость — сестра таланта». Довольно бесполезные Василий и Семён из «Лешего» слились в одного безликого работника, зато появилась трогательная няня Марина — женщина с золотым сердцем, готовая пожалеть пожилого барина, как маленького ребёнка. И это нововведение пошло пьесе на пользу.

Итак, сократив количество персонажей и сюжетных линий, Чехов сделал пьесу более понятной — и максимально уплотнил, сконцентрировал смысл. Благодаря этому удалось обойтись без самой душераздирающей сцены — самоубийства Войницкого. Ужас положения всех описанных людей, показал Чехов, заключался как раз-таки в том, что они обречены ещё много-много лет жить, борясь с собой, тоскуя об упущенных возможностях, выполняя рутинную работу и не имея ни одного поистине близкого человека рядом.

Сравните, как заканчиваются два произведения. «Леший» — так:

- Соня (узнав Хрущова, радостно вскрикивает). Михаил Львович! (Идёт к нему.) Михаил Львович! (Орловскому.) Уйдите, крёстненький, мне поговорить с ним нужно. (Хрущову.) Михаил Львович, вы сказали, что полюбите другую… <...> Я теперь другая... Я хочу одну только правду... Ничего, ничего, кроме правды! Я люблю, люблю вас... люблю...<...> Говорите же, говорите... Я всё сказала...

- Хрущов (обнимая её). Голубка моя!

- <...>

- Фёдор Иванович. Будем рассуждать мирно. Слушай, Юлечка. Я прошёл сквозь огонь, воду и медные трубы... Мне уж тридцать пять лет, а у меня никакого звания, кроме как поручик сербской службы и унтер-офицер русского запаса. Болтаюсь между небом и землёй... Нужно мне образ жизни переменить, и знаешь... понимаешь, у меня теперь в голове такая фантазия, что если я женюсь, то в моей жизни произойдёт круговорот... Выходи за меня, а? Лучшей мне не надо...

- Юля (смущённо). Гм... Видишь ли... Сначала исправься, Феденька. <...> Кажется, Вафля в окно смотрит.

- Фёдор Иванович. Никого нет.

- Юля (бросается ему на шею). Феденька!

- Соня хохочет; Орловский, Дядин и Хрущов хохочут, хлопают в ладоши и кричат: «Браво! Браво!»

- Фёдор Иванович. Тьфу! Испугали! Откуда вы взялись?

- Соня. Юлечка, поздравляю! И я тоже, и я тоже!

- Смех, поцелуи, шум.

- Дядин. Это восхитительно! Это восхитительно!

А «Дядя Ваня» (где Астров, повторимся, так и не ответил Соне взаимностью и оставил её прозябать в имении с бабушкой и дядей), заканчивается так:

- Войницкий (Соне, проведя рукой по её волосам). Дитя моё, как мне тяжело! О, если б ты знала, как мне тяжело!

- Соня. Что же делать, надо жить!

- Пауза.

- Мы, дядя Ваня, будем жить. Проживём длинный-длинный ряд дней, долгих вечеров; будем терпеливо сносить испытания, какие пошлёт нам судьба; будем трудиться для других и теперь, и в старости, не зная покоя, а когда наступит наш час, мы покорно умрём, и там за гробом мы скажем, что мы страдали, что мы плакали, что нам было горько, и Бог сжалится над нами, и мы с тобою, дядя, милый дядя, увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную, мы обрадуемся и на теперешние наши несчастья оглянемся с умилением, с улыбкой — и отдохнём. Я верую, дядя, я верую горячо, страстно... (Становится перед ним на колени и кладёт голову на его руки; утомлённым голосом.) Мы отдохнём!

- Телегин тихо играет на гитаре.

- Мы отдохнём! Мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах, мы увидим, как всё зло земное, все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собою весь мир, и наша жизнь станет тихою, нежною, сладкою, как ласка. Я верую, верую... (Вытирает ему платком слёзы.) Бедный, бедный дядя Ваня, ты плачешь... (Сквозь слёзы.) Ты не знал в своей жизни радостей, но погоди, дядя Ваня, погоди... Мы отдохнем... (Обнимает его.) Мы отдохнём!

Вот и скажите — только честно: какая концовка выразительнее?

Совет начинающим драматургам

В заключение хочется дать небольшой совет всем, кто избрал делом своей жизни писательство (как, впрочем, и любую другую творческую стезю).

Если что-то не получилось с прошлого раза: вашу картину не заметили на выставке, музыкальный альбом раскритиковали, пьесу освистали, с показа фильма демонстративно ушли, — постарайтесь не опускать руки, как бы трудно ни было. Отложите вещь, к которой вы прикипели душой, на какое-то время, а потом постарайтесь хорошенько её отредактировать.

Есть большая доля вероятности, что тогда всё будет хорошо.

Кто-кто, а Чехов это бы подтвердил.