Текст: Денис Краснов

Встреча с Буниным

Самые известные слова о Дон-Аминадо сохранила для нас Зинаида Шаховская, а принадлежат они Марине Цветаевой: «Вы каждой своей строкой взрываете эмиграцию! Вы её самый жестокий (ибо бескорыстный – и добродушный) судия. Вся Ваша поэзия – самосуд: эмиграции над самой собой».

А мог бы, вполне мог Аминад Петрович Шполянский (таково его настоящее имя) стать вовсе не судьёй от литературы, а простым или даже выдающимся адвокатом. Окончив гимназию в родном Елизаветграде (Херсонская губерния) в 1906 году, юноша поступает на юридический факультет Новороссийского университета в Одессе, в 1910 году сдаёт выпускные экзамены в Киеве и переезжает в Москву, становясь помощником присяжного поверенного.

И всё же тяга к творческой среде перевешивает. Обнаруживается она ещё в студенческие годы в Одессе – именно там, в известнейшей пивной Брунса, Аминад впервые встречает Ивана Бунина: «Сухой, стройный, порывистый, как-то по-особому породистый и изящный, ещё в усах и мягкой, шатеновой и действительно шелковистой бородке, быстро, и всегда впереди всех, шёл молодой Иван Алексеевич Бунин».

Будущий нобелевский лауреат поражает воображение юного правоведа «совершенно исключительным даром пародии, и звуковой и мимической» – и, как знать, не тогда ли роняет в душу восприимчивого юноши зерно его нарождающейся сатирической интуиции?

«Карикатура в исполнении Бунина была молниеносна, художественна и беспощадна. Этот дар интонации, подобный его дару писательства, невзирая на смелость изобразительных средств, не терпел ни одной сомнительной, неверной или спорной ноты» (Дон-Аминадо, «Поезд на третьем пути»).

На похоронах Толстого

В ноябре 1910 года Дон-Аминадо в роли корреспондента присутствует на событии, к которому приковано внимание всего мира, – похоронах Льва Толстого. Молодой журналист командирован от елизаветградской газеты «Голос юга» и оказывается в числе немногих собратьев по перу, удостоенных права запечатлеть последние перед погребением часы великого яснополянского старца.

«В гробу лежал сухонький старичок, в просторной, казавшейся на взгляд жёсткой, серой блузе; характерный, выпуклый, отполированный смертью лоб и сравнительно маленькое, уже восковое лицо, окаймлённое не той могучей и изобильной, внушавшей священный страх и трепет, струящейся бородой жреца и пророка, как на знаменитом портрете Репина, а шёлковой, редкой, почти прозрачной, тонковолосой, сужавшейся книзу, не бородой, а бородкой цвета потемневшего серебра или олова. Выражение лица не суровое, скорее тихое, мирное, покойное. Только брови, густые, тёмные, нависшие, ещё как-то напоминали гиганта, иконоборца, громовержца».

На глазах у Дон-Аминадо разворачивается таинство, свершиться которому не мешает даже синодальный запрет на обрядовое захоронение отпавшего от Церкви писателя:

«И когда сырая, чёрная, холодная земля приняла в себя прах Толстого, – многотысячная толпа, как один человек, опустилась на колени и, обнажив головы, запела Вечную память. Пели долго, стройно, взволнованно. Не пели, а провозглашали. Тени сгущались, росли, синели, синим туманом заволакивали мир, Россию, поляну. И всё, что было, казалось мифом, легендой, преданием. И в душе была успокоенная буря, усталое, земное умиротворение».

«Песни войны» и пьеса о революции

Журналистская жизнь быстро затягивает способного и чуткого репортёра. Вскоре в различных изданиях начинают выходить его фельетоны, а в 1914 году Дон-Аминадо становится сотрудником главного юмористического еженедельника – «Нового Сатирикона», где знакомится с Аркадием Аверченко, Сашей Чёрным, Надеждой Тэффи и становится своим в литературном сообществе.

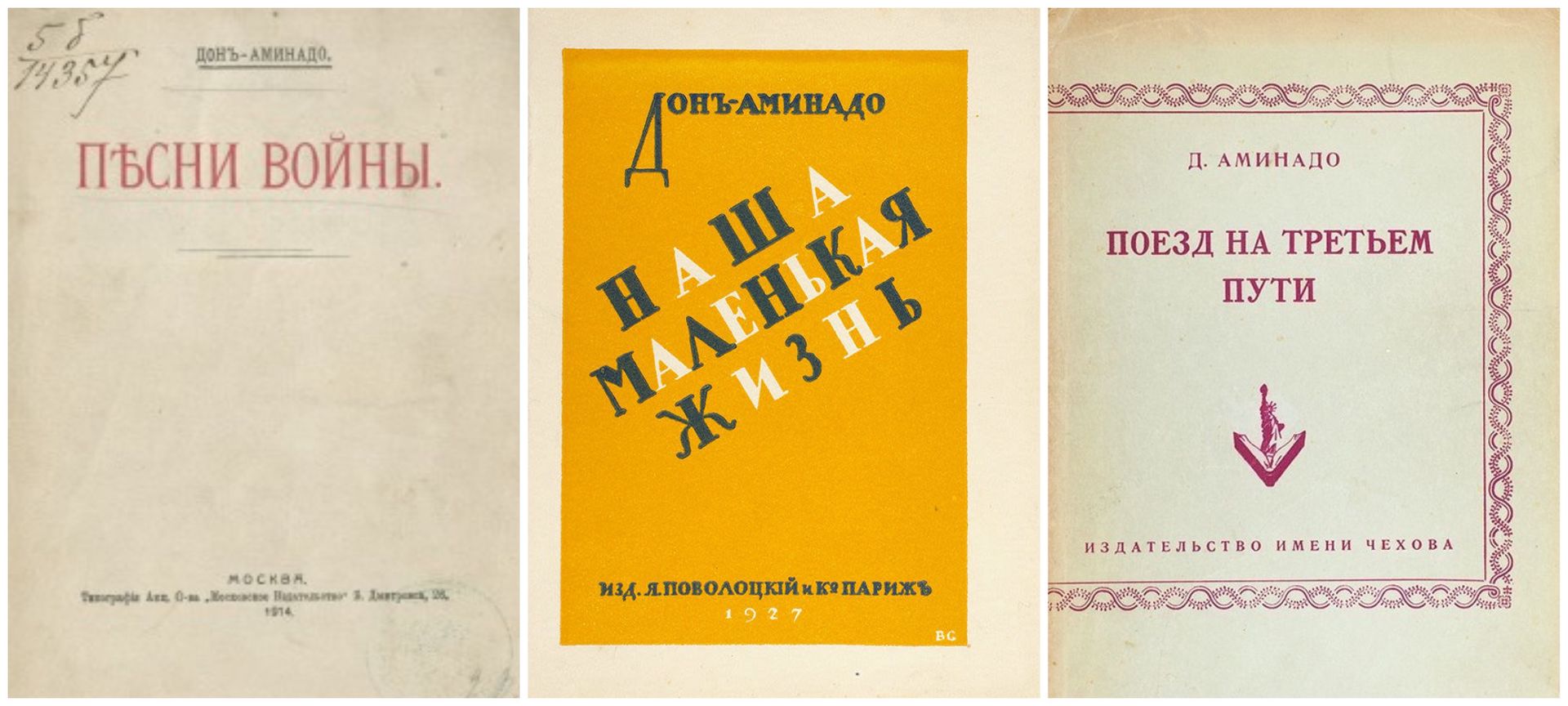

Тогда же Дон-Аминадо призывается на Первую мировую и пишет первую книгу стихов, «Песни войны» (1914).

- В ЭТИ ДНИ…

- Играй нам, весёлый шарманщик!

- В домах этих радости нет…

- Баюкай, бродячий обманщик,

- За несколько звонких монет!

- …

- Гляди – из раскрывшихся окон

- Один за другим, чередой,

- Мелькает девический локон,

- А рядом печально-седой…

- …

- Звенит суеверная плата

- За счастье в далёком краю!

- За мужа, за сына, за брата,

- Быть может, погибших в бою!..

Получив ранение и вернувшись с фронта в 1915 году, Дон-Аминадо расширяет авторскую палитру и выступает в прессе как обозреватель, хроникёр, театральный рецензент. В 1917-м выходит его литературный отклик на Февральскую революцию – «политический памфлет», пьеса в стихах «Весна семнадцатого года», которая ставится на сцене московского Нового театра П.В. Кохмановского.

Октябрьский переворот и приход большевиков к власти Дон-Аминадо не принимает и в 1918-1919 годах живёт и работает в Киеве.

- И смех, и веселье, и радость в политике!

- Советская власть от большой самокритики

- Опять расстреляла, казнила, повесила…

- И всё очень просто, и всё очень весело!

Первые годы эмиграции

20 января 1920 года на борту полусгоревшего французского корабля «Дюмон Дюрвиль» писатель с женой и дочерью отплывают из Одессы в Константинополь, а оттуда через Марсель перебираются в Париж.

- «Все молчали. И те, кто оставался внизу, на шумной суетливой набережной. И те, кто стоял наверху, на обгоревшей пароходной палубе. Каждый думал про своё, а горький смысл был один для всех:

- Здесь обрывается Россия

- Над морем Чёрным и глухим»

Двум последним, слегка изменённым «чеканным строкам» из стихотворения Осипа Мандельштама «Не веря воскресенья чуду…» (1916), по признанию Дон-Аминадо, «суждено будет стать пророческим эпиграфом целой жизни».

Обосновавшись в Париже, Дон-Аминадо не теряет времени даром. 15 июня 1920 года он вступает в масонскую ложу «Космос», основателем которой был изобретатель Павел Яблочков, а в членах ранее значился другой известный писатель, Александр Амфитеатров.

Фельетоны Дон-Аминадо начинают выходить в только что основанной газете «Последние новости». Ей суждено стать одним из главных печатных изданий русского зарубежья, и вплоть до закрытия газеты в 1940 году Дон-Аминадо будет её постоянным автором. Правда, с существенным перерывом. В 1921-м, с приходом Павла Милюкова на пост главного редактора, «Последние новости» становятся печатным органом республиканско-демократических сил, и в целом аполитичный Дон-Аминадо на три года оказывается за бортом издания.

«"Последние новости" под редакцией Милюкова были, разумеется, политическим, демократическим, органом; естественно, что беллетристику, поэзию они представляли себе только как род приманки для дикого читателя, сироп, коим подслащивается горькая хина общественных истин. Кроме чести и славы была ещё одна причина, почему мы всё подходящее таскали в редакцию "Последних новостей". Гонорар! В нищей Европе очень расчётливый, даже скупой Милюков так поставил газету, что она приносила завидную прибыль. Главной статьёй дохода, как полагается в периодической печати, являлись объявления. Те объявления, о которых Дон-Аминадо писал: "За право пользоваться ванной / Даю уроки фортепьяно"» (Василий Яновский, «Поля Елисейские»).

Поводом к временному расставанию с газетой, как признается впоследствии Дон-Аминадо, могло послужить его стихотворное послание «Писаная торба», строки которого не отличались особым либерализмом:

- Я не могу желать от генералов,

- Чтоб каждый раз, в пороховом дыму,

- Они республиканских идеалов

- Являли прелести. Кому? и почему?!

- Когда на смерть уходит полк казацкий,

- Могу ль хотеть, чтоб каждый, на коне,

- Припоминал, что думал Златовратский

- О пользе просвещения в стране.

- Есть критики: им нужно до зарезу,

- Я говорю об этом, не смеясь,

- Чтобы даже лошадь ржала марсельезу,

- В кавалерийскую атаку уносясь.

- Да совершится всё, что неизбежно:

- Не мы творим историю веков.

- Но как возвышенно, как пламенно, как нежно –

- Молюсь я о чуме для дураков!

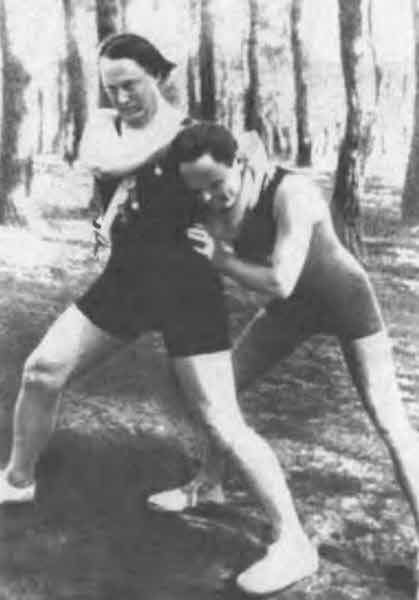

В 1920-1921 годах Дон-Аминадо редактирует детский журнал «Зелёная палочка», название которого отсылает к детской легенде Льва Толстого о секрете всеобщего счастья. Издание просуществовало всего один год, но на его страницах успели выйти произведения известнейших авторов России. Так, первый номер содержал стихи Ивана Бунина, рассказ Александра Куприна, поэму Саши Чёрного, сказку Алексея Толстого и колыбельную песню Натальи Крандиевской. Именно в «Зелёной палочке» Алексей Толстой впервые опубликовал одно из лучших своих сочинений – автобиографическую повесть «Детство Никиты». Благодаря фантазии «красного графа» на совместном летнем отдыхе в Вандее возникла и идея этого сохранившегося снимка, изображавшего «предельный момент борьбы».

Поскольку сохранилось не так много фотографий Дон-Аминадо, приведём также его словесный портрет, написанный другим эмигрантом, прозаиком Леонидом Зуровым: «Небольшого роста, с прижатыми ноздрями, жадно вбиравшими воздух, с горячими, всё замечающими глазами. Хорошо очерченный лоб, бледное лицо и необыкновенная в движениях и словах свобода, словно вызывающая на поединок. Умный, находчивый, при всей лёгкости настороженный. Меткость слов, сильный и весело-властный голос, а главное – тёмные, сумрачные глаза, красивые глаза мага или колдуна».

«Дым без отечества»

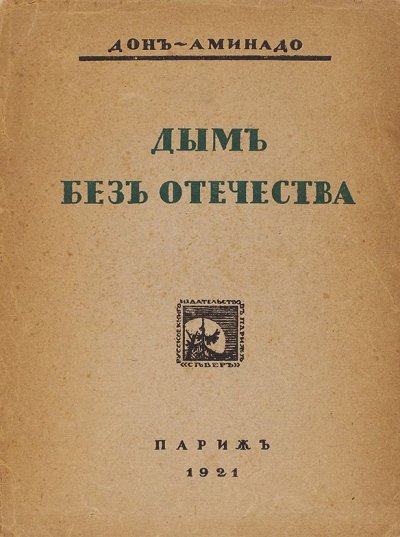

В 1921 году в Париже выходит первый эмигрантский сборник Дон-Аминадо – «Дым без отечества», пропитанный ностальгией по утерянной родине, ощущением бесплодности прежних интеллигентских чаяний и бесцельности бытия на чужбине.

- СВЕРШИТЕЛИ

- Расточали каждый час.

- Жили скверно и убого.

- И никто, никто из нас

- Никогда не верил в Бога.

- Ах, как было всё равно

- Сердцу – в царствии потёмок!

- Пили красное вино

- И искали Незнакомок.

- Возносились в облака.

- Пережёвывали стили.

- Да про душу мужика

- Столько слов наворотили,

- Что теперь ещё саднит

- При одном воспоминанье.

- О, Россия! О, гранит,

- Распылившийся в изгнанье!

- Ты была и будешь вновь.

- Только мы уже не будем.

- Про свою к тебе любовь

- Мы чужим расскажем людям.

Рассказать о любви к России для Дон-Аминадо вовсе не значит согласиться с идеей об особой миссии эмиграции – той самой, что позднее отразится в известной формуле Нины Берберовой («Мы не в изгнании, мы – в послании»). Напротив, пока свежи раны, сквозь лирические строки струится неподдельная горечь, которая с трудом прикрывается самобичующей иронией:

- ЗАСТИГНУТЫЕ НОЧЬЮ

- Живём. Скрипим. И медленно седеем.

- Плетёмся переулками Passy.

- И скоро совершенно обалдеем

- От способов спасения Руси.

- ПОСЛЕ ВСЕГО

- Торжествуйте же, вы, предсказатели,

- Игрецы на затейливых дудочках,

- Всероссийская голь перекатная

- Без души и без роду, без племени.

Однако ростки грядущего примирения с новыми жизненными реалиями всё же пробиваются. Одно из стихотворений сборника так и называется – «Смирение»:

- От земли струится пар.

- Над землёй плывёт угар

- Лёгкий, дымный, голубой.

- Надо мной и над тобой.

- На каштанах белый пух.

- Зорче глаз и тоньше слух.

- Если только пожелать,

- Можно многое понять.

- И понять и претерпеть,

- Если только захотеть.

- Есть такой блаженный час,

- Когда видишь в первый раз,

- Изумлённо и любя,

- И другого и себя.

- Нет свершения вовне.

- Я – в других. И все – во мне.

- А над всем и над тобой

- Лёгкий, пьяный, голубой,

- Золотой весенний пар,

- Дым, и нежность, и угар.

Более того, из-под пера поэта выходят поистине пророческие строки – за 70 лет до распада Советского Союза:

- Но, чую, вновь от беловежских пущ

- Пойдёт начало с прежним продолженьем.

- И вкруг оси опишет новый круг

- История, бездарная, как бублик.

- И вновь на линии Вапнярка – Кременчуг

- Возникнет до семнадцати республик.

Вероятно, именно это стихотворение («Про белого бычка») имел в виду Евгений Евтушенко, усмотревший «случай футурологического ясновидения» в поэзии Дон-Аминадо.

«Всеэмигрантская известность»

Вернувшись к работе в «Последних новостях» в 1925 году, Дон-Аминадо постепенно становится одним из самых узнаваемых и читаемых авторов русского зарубежья. Во многом благодаря тому, что «стоит выше партийных и классовых перегородок и объединяет всё зарубежье на одной, всем приемлемой платформе всеобщего и равного обывательства» (Дмитрий Святополк-Мирский).

Леонид Зуров, отмечая «всеэмигрантскую известность» и «исключительную популярность» Аминада Петровича, подчёркивает: «В Париже все знали Дон-Аминадо. Без преувеличения можно сказать: в те времена не было в эмиграции ни одного поэта, который был бы столь известен… Его стихи вырезали из газет, знали наизусть. Повторяли его крылатые словечки. И многие, я знаю, начинали газету читать со злободневных стихов Дон-Аминадо».

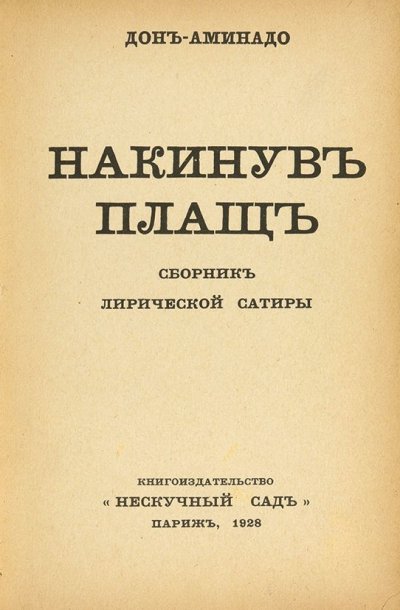

Сами названия последующих сборников Дон-Аминадо: «Наша маленькая жизнь» (1927) и «Накинув плащ» (1928) – намекают на то, что лирический герой автора меняется и, облачившись в образ романтического бродяги, готов вести дарованную судьбой «маленькую», но от этого не менее ценную жизнь.

- ПОКА НЕ ПОЗДНО!

- Спешите жить и в дни изгнанья,

- И этим дням ведётся счёт.

- А по руслу воспоминанья

- Обратно время не течёт.

Конечно, воспоминания о прошлой России вовсе не испаряются, но даже сама грусть окрашивается в более мягкие, лиричные тона:

- ПРИЗНАНИЕ

- На минувшее взираю

- Я почти с благоговеньем.

- Я завидую невольно

- Предыдущим поколеньям.

- Было всё когда-то легче,

- Было всё когда-то проще,

- Три кита на свете были:

- Русь, исправники и тёщи.

- БАБЬЕ ЛЕТО

- Нет даже слова такого

- В толстых чужих словарях.

- Август. Ущерб. Увяданье.

- Милый, единственный прах.

- Русское лето в России.

- Запахи пыльной травы.

- Небо какой-то старинной,

- Тёмной, густой синевы.

- Утро. Пастушья жалейка.

- Поздний и горький волчец.

- Эх, если б узкоколейка

- Шла из Парижа в Елец…

Отзвуки литературной славы Дон-Аминадо долетают и до СССР. Максим Горький аттестует его «развесёлым негодяем», способным «чувствовать своё и окружающих негодяйство – негодность для жизни». Советский журнал «За рубежом» в 1934 году перепечатывает шесть стихотворений Дон-Аминадо, называя «одним из наиболее даровитых уцелевших в эмиграции поэтов. В стихотворениях этого белого барда отражаются настроения безысходного отчаяния гибнущих остатков российской белоэмигрантской буржуазии и дворянства».

В том же 1934-м Дон-Аминадо получает официальное признание и на своей новой родине: правительство Франции награждает его орденом Почётного легиона за укрепление связей между русским и французским народами.

Новый Козьма Прутков

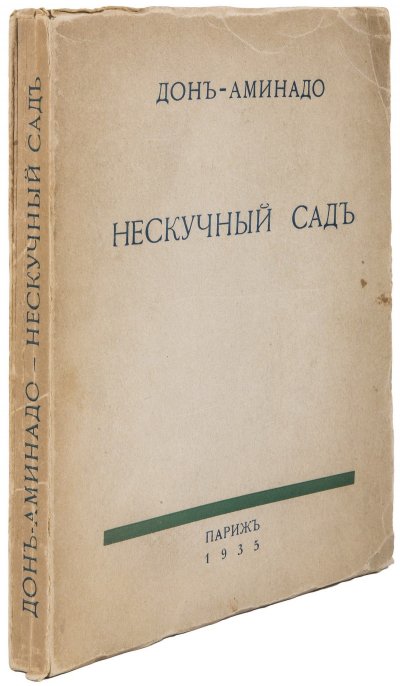

В очередной парижский сборник, «Нескучный сад» (1935), орденоносный писатель включает, помимо лирики, цикл афоризмов «Новый Козьма Прутков». Собранные под одной обложкой, они напоминают умудрённому автору и его читателям о том, что «юность довольствуется парадоксами, зрелость – пословицами, старость – афоризмами».

Вряд ли 57-летний литератор считает себя стариком, хотя и признаётся: «Верх неудобства – это когда в душе ещё романтизм, а в ноге уже ревматизм». Впрочем, сочинитель, долгие годы живущий журналистской подёнщиной, на свой счёт иллюзий не строит: «Ежедневное творчество – это не только бессознательный процесс, но и гонорар тоже».

В конце концов, «лучше остаться человеком, чем выйти в люди». Но даже «выходя из себя, не забудьте вернуться!» Кроме того, «ничто так не мешает видеть, как точка зрения». Да и вообще, «легче осмыслить чужую смерть, чем понять чужую жизнь». Не говоря уже о том, что «никто и никому в мире так не обязан, как обезьяны Дарвину».

Дон-Аминадо принадлежит и такой афористичный трюизм, как «лучше быть богатым и здоровым, чем больным и бедным». Да-да, он рождается вовсе не у Даниила Хармса, а в 1931 году появляется за авторством Дон-Аминадо в газете «Шанхайская заря».

Георгий Адамович подмечает у сатирика «французский склад ума, несмотря на вздохи о России, – суховатый и сдержанный в грусти, ясный даже в лиризме». При этом авторитетный критик полагает, что Дон-Аминадо изрядно скромничает, притворяясь учеником Козьмы Пруткова: «Тот не писал так. У Козьмы Пруткова было не только меньше словесной находчивости, но и самый юмор был площе, грубее, без щемяще-печального отзвука той "суеты сует", которая одна только и облагораживает смех».

Дон-Аминадо и сам прекрасно понимал это, отчасти выразив свой метод в стихотворной форме:

- ДРУГ-ЧИТАТЕЛЬ

- Читатель желает – ни много, ни мало

- Такого призыва в манящую ширь,

- Чтоб всё веселило и всё утешало

- И мысли, и сердце, и желчный пузырь.

- Допустим, какой-нибудь деятель умер.

- Ну, просто, ну взял и скончался, подлец…

- Ему, разумеется, что ему юмор,

- Когда он покойник, когда он мертвец?

- А другу-читателю хочется жизни

- И веры в бодрящий, в живой идеал.

- И ты в него так это юмором брызни,

- Чтоб он хоронил, но чтоб он хохотал.

«Цена изгнания есть страшная цена»

В годы Второй мировой Дон-Аминадо увозит семью в «свободную зону» на юг Франции, а после войны живёт под Парижем, в городке Йер, иронично называя себя «йеромонахом», живущим вдали от суеты мирской.

Многие строки двух последних книг – «В те баснословные года» (1951) и мемуары «Поезд на третьем пути» (1954) – звучат как прощальное осмысление того, что произошло с целым поколением разбросанных по миру русских людей.

- ПОСЛЕСЛОВИЕ

- Жили. Были. Ели. Пили.

- Воду в ступе толокли.

- Вкруг да около ходили,

- Мимо главного прошли.

- ***

- Не уступить. Не сдаться. Не стерпеть.

- Свободным жить. Свободным умереть.

- Ценой изгнания всё оплатить сполна.

- И в поздний час понять, уразуметь:

- Цена изгнания есть страшная цена.

- ***

- Бури. Дерзанья. Тревоги.

- Смысла искать – не найти.

- Чувство железной дороги…

- Поезд на т р е т ь е м пути!

Дон-Аминадо скончался 14 ноября 1957 года в Париже и похоронен на кладбище Пер-Лашез. Несколько десятилетий спустя к нему, как к живому, обратился другой выдающийся русский поэт, Евгений Евтушенко:

- Поговорить немножечко бы надо

- хотя бы с тенью Дона Аминадо

- гадавшего не на кофейной гуще,

- а поточней – на Беловежской пуще.

- …

- В безликий строй всех снова не построишь.

- Сатира знает, как ей поступать.

- Ну что, Шполянский Аминад Петрович?

- С приездом. Вы на родине опять.