Текст: Денис Краснов

Из безвестного детства – в пучину эмиграции

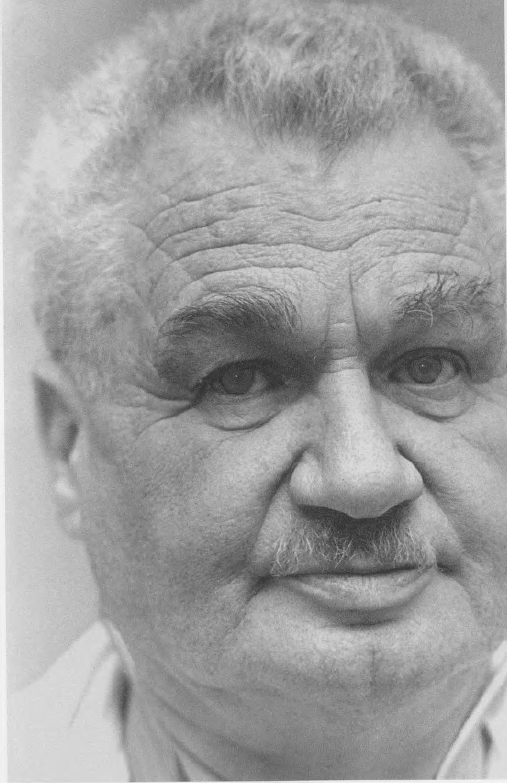

«К сожалению, имя Василия Яновского до странности мало говорит современным русским читателям, хотя Яновский бесспорно принадлежит к числу самых талантливых, глубоких и уж во всяком случае – наиболее оригинальных прозаиков первой эмигрантской волны», – незадолго до смерти написал Сергей Довлатов об авторе, которого весьма ценил и с которым жил по соседству в Нью-Йорке.

Прошло много лет, но мысль Довлатова можно смело повторить и в наше время. Если не считать «Полей Елисейских», которые застолбили за собой место в ряду ярчайших эмигрантских мемуаров XX века, другие произведения Василия Яновского остаются малоизвестными.

До сих пор почти ничего не известно и о жизни Яновского до эмиграции. Он родился 1 (14) апреля 1906 года в Полтаве (по другим источникам – в Житомире) и был младшим ребёнком в семье государственного служащего Симона Яновского и Ираиды Капсовой, скончавшейся, когда мальчику было 11 лет.

В 1922 году вместе с отцом и двумя старшими сёстрами Василий покидает Россию, в 1924-м оканчивает гимназию в Ровно (город тогда входил в состав Польши) и поступает на математический факультет Варшавского университета. Не окончив курса, Яновский переезжает в Париж и поступает на медицинский факультет Сорбонны, параллельно с учёбой подрабатывая в больницах (его основная специальность – анестезиолог) и даже в мастерской по раскраске материй, созданной поэтом Валерианом Дряхловым.

Свои первые рассказы Яновский публикует в варшавской газете «За свободу!», а в 1930 году при содействии Михаила Осоргина выходит его первая книга «Колесо», два года спустя изданная на французском под названием Sachka, l’Enfant qui a faim («Сашка, голодный мальчик»). Уже в этом «романе воспитания», построенном на основе дневниковых записей Яновского и повествующем о тяготах сиротской жизни в первые годы советской власти, ощущается характерное для «русского Монпарнаса» тяготение к жанру «человеческого документа», отход от классических эстетических канонов.

«Не в ладу с языком»

Если «Колесо» получило в целом благосклонные отзывы, то вторую книгу автора, как это нередко бывает, ожидал форменный разгром. Два главных вершителя мнений эмигрантской критики, Георгий Адамович и Владислав Ходасевич, сошлись на том, что вышедший из-под пера Яновского роман «Мир» (1931) явно не удался.

Владимир Сирин (Набоков) также не стал стесняться в оценках: «Роман – скучный, шаблонный, наивный, с парадоксами, звучащими как общие места, с провинциальными погрешностями против русской речи. Многочисленные персонажи книги чрезмерно говорливы: они густо и пошло раскрашены под русских эмигрантов. А главное, – автор до смешного лишён наблюдательности, и потому от его образов веет фальшью и ложью».

Ключом к пониманию недостатков романа Набоков называет неудачное описание Яновским футбольного матча между командой русских и сборной столицы (то есть Парижа).

Пожалуй, только Алексей Ремизов в частном письме поддержал Яновского: «Вся ваша сила и всё ваше – в "чистосердечии" (как это называется у Достоевского). И если бы вы этим и ограничились, было бы любопытно. Вся ваша слабость и всё не ваше – "философия" (что-то от Леонида Андреева и А.М. Горького). Словесно – я понимаю, как вам трудно и как вы много занимаетесь, чтобы овладеть языком. И этому вы научитесь».

И в дальнейшем молодого автора будут упрекать в нечистоте художественной речи, грубой обработке словесной стихии. Тот же Адамович, рецензируя один из более поздних рассказов Яновского, характеризует его как «человека одарённого, но воспитанного на сомнительных образцах и находящегося не в ладу с русским языком… ткань искусства всё время рвётся, и сквозь неё проступает быт, жизнь, сырой материал».

Впоследствии, уже на излёте жизни, Яновский заметит по этому поводу: «Вообще, русский язык – это живая болячка отечественных писателей: все поминутно упрекают друг друга в безграмотности. Только в русской литературе, где претензии относительно могучего, богатого, великого языка превышают все другие домогания, только там, из всех великих литератур, писатели сплошь и рядом затевают между собою драки, не брезгуя даже приёмами ломовых извозчиков».

«Особая непрочность существования»

Оказавшись в самой гуще русского рассеяния, Яновский с особой остротой ощущает духовный запрос на осмысление той картины мира, в которой оказались оторванные от родины «младоэмигранты».

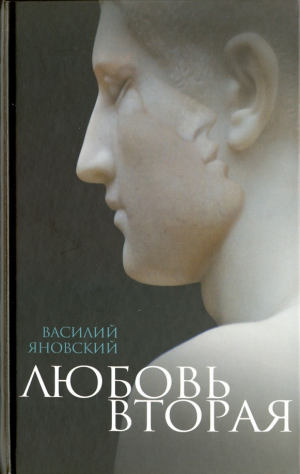

Яновский увлекается антропософией, философией Анри Бергсона и учением Николая Фёдорова, участвует в религиозно-философском обществе «Круг», созданном Ильёй Фондаминским в 1935 году. В том же году выходит повесть «Любовь вторая», в которой в форме эгодокумента рассказывается о религиозном преображении женщины-эмигрантки, потерявшей смысл существования на чужбине и подошедшей к грани самоубийства.

Склонность к «физиологическому стилю» и натуралистическим описаниям в духе Луи-Фердинанда Селина и Генри Миллера будет наблюдаться у Яновского и дальше. Особое значение в его творчестве также приобретает тема памяти, настойчиво звучащая в романе «Портативное бессмертие» (1953), который сам автор считал своей лучшей книгой.

Американский опыт

После вторжения немецких войск во Францию Яновский уезжает из Парижа в Монпелье, а затем отправляется в Касабланку, откуда в июне 1942 года вместе с супругой Полиной Перельман и двухлетней дочерью Марией отплывает в США.

Вскоре по прибытии в Нью-Йорк писатель расстаётся с первой женой, познакомившись с Изабеллой Левитин (1913-2004), которая до конца жизни становится его спутницей, переводчицей и редактором.

В 1946 году Яновский начинает публиковать в «Новом журнале» мистико-фантастический роман «Американский опыт», вариацию на тему «Превращения» Франца Кафки : цвет кожи главного героя меняется с белого на чёрный.

Год спустя Яновский получает американское гражданство и в середине 1940-х организует экуменическое общество «Третий час», на заседании которого знакомится с выдающимся англо-американским поэтом Уистеном Хью Оденом. Встреча оборачивается близкой дружбой – Оден высоко оценит талант Яновского, будет помогать ему в издании англоязычных книг и напишет предисловие к роману «По ту сторону времени» (1967).

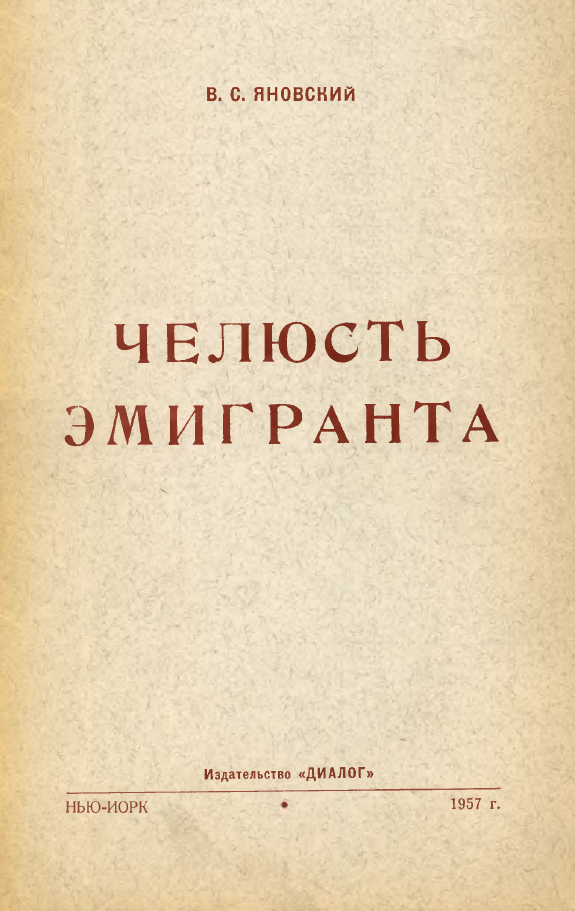

За десять лет до этого, в 1957-м, Яновский публикует ещё одно знаковое произведение – повесть «Челюсть эмигранта». В ней, на стыке философских идей Платона и Бергсона, в художественной форме развивается концепция «вертикальной» памяти, связанной с воспоминаниями души о некоей тайной жизни, которую она вела до своего «воплощённого» бытия.

Отмечая некоторую «неформатность» прозы Яновского, Фёдор Степун подчёркивает: «Одиночество Яновского, которого широкая публика не понимает, а потому и не читает, связано прежде всего с тем, что его творчество чуждо основной традиции русской литературы: Толстой, Тургенев, Гончаров, Чехов, Бунин. Романы и повести Яновского не отличаются ни стереоскопической пластичностью описаний внешнего мира, ни углублённым исследованием человеческих душ; он не бытовик и не психолог. По заданиям своим Яновский ближе всего к Достоевскому: как и Достоевского, его интересует не отображение видимого, а постижение невидимого мира».

Более подчёркнуто свою мировоззренческую установку Яновский выражает в эссе «Пути искусства» (1960): «Вся наша история, по-видимому, – дорога от потерянного, бессознательного рая к раю найденному, осознанному, обретённому нами en connaissance de cause (сознательно). Искусство играет ведущую роль в этом процессе. Искусство стремится сделать невидимое видимым. В христианском "Верую" всех толков говорится о Боге – Творце мира видимого и невидимого. В конечном счёте, раскрытие полноты мира есть раскрытие Бога, и любовь ко всей трансреальности есть любовь к Богу».

В 1970-х Яновский переходит к творчеству на английском языке, но свою самую известную книгу на склоне лет пишет всё же на русском.

«Отчёт для будущих поколений»

В предисловии к первому российскому изданию «Полей Елисейских» близко знавший автора Сергей Довлатов утверждает: «Внутренняя задача мемуаров Яновского состоит в том, чтобы превратить субъективное художественное творение – в объективный исторический документ. Кому-то мемуары Яновского покажутся резкими и даже злыми, но ни один компетентный и непредвзятый читатель не обнаружит в них ни попытки сведения счётов, ни выражения личных обид или запоздалых частных претензий к именитым покойникам…»

Такая оценка может показаться далеко не однозначной, но к моменту первой публикации книги (Нью-Йорк, 1983) большинства из её героев не осталось в живых, и оспорить те или иные суждения они уже не могли. Через несколько лет, 20 июля 1989 года, ушёл из жизни и сам Яновский, смотревший на свою задачу мемуариста так: «Я не иконы пишу, а рапорт, отчёт для будущих поколений».

Но лучше всего, наверное, привести отдельные фрагменты и характеристики – во многом они говорят сами за себя.

О Георгии Адамовиче: «Я пишу об Адамовиче, близком и чуждом мне, которого я любил и порицал, защищал и клеймил много десятилетий. Эта смесь разнородных чувств, одновременно уживающихся… Адамовича в первую очередь надо благодарить за возникновение и развитие особого климата зарубежной литературы. Конечно, без него существовали бы те же писатели, поэты или даже ещё лучшие, быть может, но парижского "тона" литературы, как особого и единого, всем понятного, хотя трудно определимого стиля, думаю, не было бы!.. Основным же грехом его я считаю приблизитилизм!»

О Марке Алданове: «Чудом карьеры Алданова надо считать факт, что его ни разу не выругали в печати, за исключением Ходасевича… Алданов, талантливейший, культурнейший публицист, почему-то задумал писать бесконечные романы. И это была роковая ошибка… В нём многое казалось и было подделкою. Его желание выглядеть петербуржцем или западноевропейцем... Алданов понимал, что Пруста надо хвалить, но думаю, что он его не читал».

О Николае Бердяеве: «Вот кем-то из этой породы "львов" держал себя в эмиграции Бердяев, и без всякого усилия – по праву. Он и происходил будто бы из царского рода Бурбонов, и вёл себя соответствующе, как надлежит первому среди равных или равному среди первых… От Бердяева я унаследовал только одну ценную мысль социального порядка. От него я впервые услышал, что нельзя прийти к голодающему и рассказывать ему о Святом Духе: это было бы преступлением против Святого Духа. Такая простая истина указала мне путь к внутренней Реформе. За это скромное наследство я прощаю Бердяеву его "новое средневековье", мессианизм, особенности "национальной души" и прочий опасный бред».

Об Иване Бунине: «Вспоминаю эти ночные часы, проведённые в обществе Бунина, и решительно не могу воспроизвести чего-нибудь отвлечённо ценного, значительного. Ни одной мысли общего порядка, ни одного перехода, достойного пристального внимания... Только "живописные" картинки, кондовые словечки, язвительные шуточки и критика – всех, всего!»

О Георгии Иванове: «Георгия Иванова, несмотря на его нравственное уродство, я считал самым умным человеком на Монпарнасе. Трудно сообразить, в чём заключался шарм этого демонического существа, похожего на карикатуру старомодного призрака... Худое, синее или серое лицо утопленника с мёртвыми раскрытыми глазами, горбатый нос, отвисшая красная нижняя губа… Такого сорта монстры встречаются на каждом шагу в искусстве… Иванов – человек беспринципный, лишённый основных органов, которыми дурное и хорошее распознаются».

О Дмитрии Мережковском: «Мережковский не был, в первую очередь, писателем, оригинальным мыслителем, он утверждал себя, главным образом, как актёр, может быть, гениальный актёр... Стоило кому-нибудь взять чистую ноту, и Мережковский сразу подхватывал. Пригибаясь к земле, точно стремясь стать на четвереньки, ударяя маленьким кулачком по воздуху над самым столом, он начинал размазывать чужую мысль, смачно картавя, играя голосом, убеждённый и убедительный, как первый любовник на сцене. Коронная роль его – это, разумеется, роль жреца или пророка».

О Владимире Набокове: «Был Набоков в Париже всегда начеку, как в стане врагов, вежлив, но сдержан... Впрочем, не без шарма! Чувства, мысли собеседника отскакивали от него, точно от зеркала. Казался он одиноким, и жилось ему, в общем, полагаю, скучно между полосами "упоения" творчеством, если такие периоды бывали... Тут, пожалуй, следует напомнить, что он никогда, никому, никакой профессиональной помощи не оказывал. Обо всех писателях, за исключением, быть может, одного Ходасевича, он отзывался с одинаковым презрением. Набоков принадлежал к тому весьма распространённому типу художников, которые чувствуют потребность растоптать вокруг себя всё живое, чтобы осознать себя гениями. По существу, они не уверены в себе».

О Михаиле Осоргине: «Светлый, с русыми, гладкими волосами шведа или помора, это был один из немногих русских джентльменов в Париже… Как это объяснить, что среди нас было так мало порядочных людей? Умных и талантливых – хоть отбавляй! Старая Русь, новый Союз, эмиграция переполнены выдающимися личностями. А вот приличных, воспитанных душ мало».

О Владиславе Ходасевиче: «Ходасевича-поэта я любил давно, но с годами мне стало понятным, что и в критических статьях своих он занимал особое, героическое место, ни разу в жизни, кажется, не похвалив заведомой дряни, всегда спеша первым с радостью отметить то новое, что он считал хорошим, даже если это исходило из враждебного ему лагеря. А это не о всяком русском критике скажешь».

О критиках: «Вообще, критику в эмиграции жилось подчас очень несладко: все вместе, все на виду, каждый день жмёшь руку… Если выругаешь А, то Б надо ещё больше покрыть; а похвалишь С, то Д следует опять-таки выделить особо. Всё взвешивается мгновенно на чутких, точных, хотя и нематериальных весах, и сразу предъявляется претензия. Кроме того, существуют редакции, старики, зубры, снобы, радикалы. Как тут сохранить равновесие и популярность! Причём всё равно писатели никогда не удовлетворены».

О круге общения: «Наши отношения, всегда, вообще, будь это Бердяев, Шестов или Мережковский, были основаны на обмене: каждый из нас имел своё мнение и норовил его протолкнуть. Получалась здоровая циркуляция, залог живой культуры: give and take (давать и брать)… Одни давали меньше и брали больше, но все участвовали в круговой творческой поруке».