Текст: Александр Марков

1

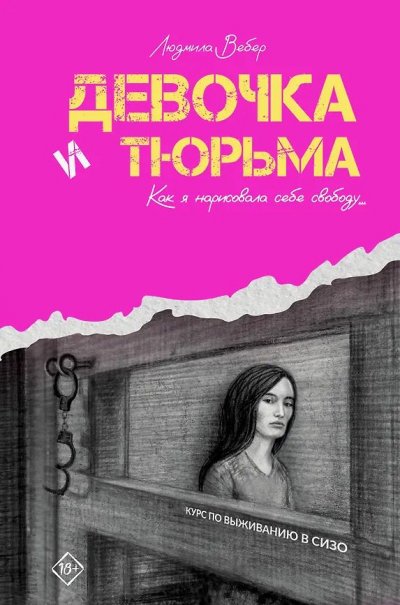

В книге Людмилы Вебер тюрьма уведена человеком, который никогда не ожидал ее нарисовать. Вебер не рисует ее, она рисует в ней. Сама тюрьма не особо поддается изображению: запах дезинфекции, звук захлопывающейся двери, одалживание косметики у сокамерниц и появление авторитетов в замкнутом женском коллективе — всё это не живописно. Эта объемная книга — одновременно эмпатичная и эгоцентричная: сокамерницы изображены с интересом, но как только этот интерес нарастает, героини оказываются навязчивыми и привязчивыми. Навязчивы просто своим существованием: они не могут не навязать себя, свои неврозы или свою наивность. Вся книга — изнанка пособия по выживанию в офисном токсичном коллективе.

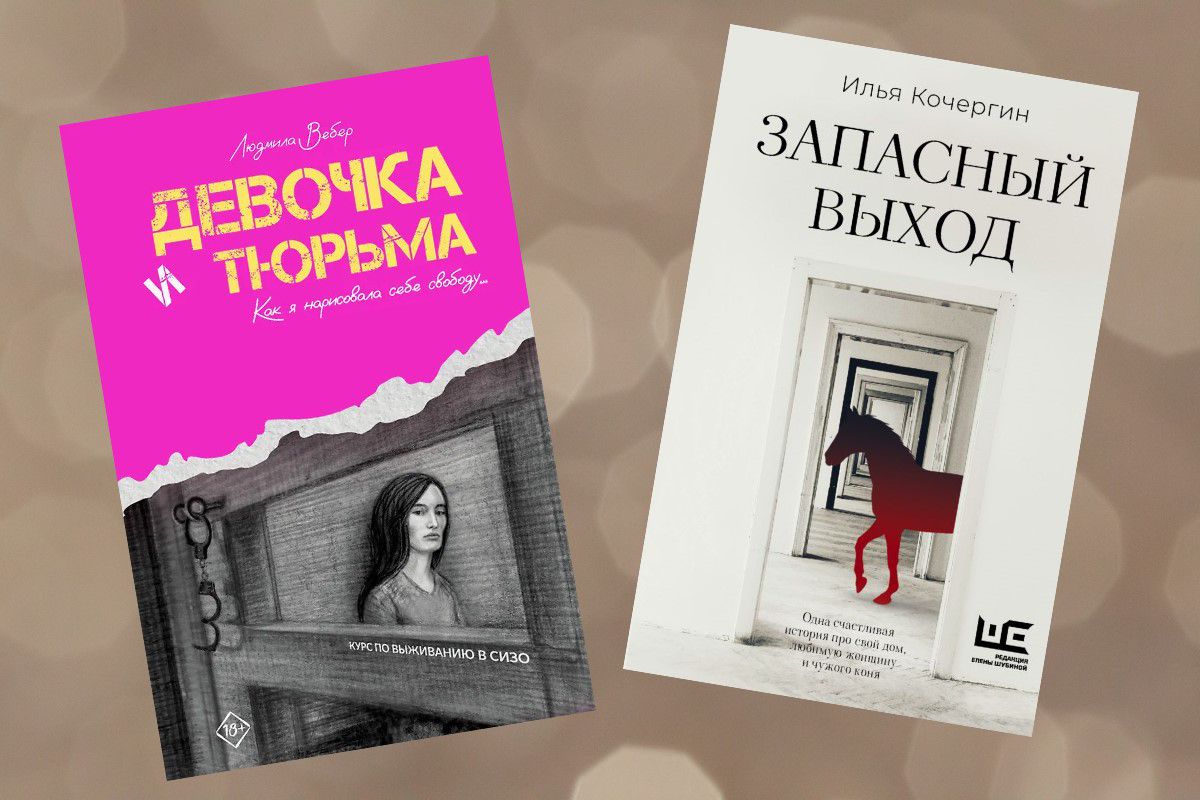

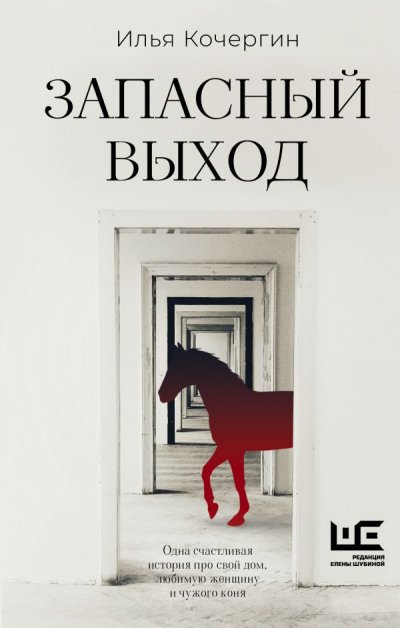

В книге Ильи Кочергина нет никаких изнанок, есть только добротная ткань дауншифтинга. Дом в деревне, старый конь, жена, которая спрашивает «Ты представляешь?» — это книга о том, как убежать от всего и обнаружить, что ты принес все с собой. Кочергин пишет так, будто ведет дневник для самого себя, но в его ироничных заметках о постройке дома или уходе за конем Феней-Белфастом вдруг проступает что-то литургическое. Сменяются как на экране старого телевизора наблюдения за тем, как время течет сквозь щели в бревенчатых стенах, как ковид и политика остаются где-то там, за поворотом проселочной дороги. Никакой изнанки тут нет.

2

Найти литературный генезис обеих книг не так просто. Конечно, субъект Людмилы Вебер напоминает о классических тюремных опытах ХХ века, от Примо Леви до Варлама Шаламова. При этом сама Вебер в одном из интервью говорила, что больше ориентируется на опыт Максима Горького как этнографа социального дна — тюремным опытом самого Горького она не интересовалась, социальное дно для Буревестника везде. Сходство Вебер с Горьким видно вот в чем — для Горького отношения мира людей с миром вещей были вовсе не какой-то диалектикой, но жестоким столкновением с давящей, истребляющей, уничтожающей всё властью. Горький-революционер бунтовал не просто ради людей, но и ради вещей, искалеченных неправильными социальными отношениями. Восстановив права вещей, их красоту, мы восстановим людей, а восстановив людей, создадим настоящего пролетарского бога — кратко схема мысли Горького.

У Вебер взаимодействие заключенных с вещами (украденными, спрятанными, возвращенными через манипуляции) обнажает парадокс суверенитета: тюремная администрация не просто запрещает, но допускает нарушения, чтобы затем демонстративно их пресекать. Как сказал бы Дж. Агамбен, в микрокосме тюремной камеры каждый предмет — будь то пинцет или недопеченный хлеб, убивающий тюремных голубей, — становится проклятием, поддерживающим порядок карательной системы. Это и есть искажение вещественного мира, но его исправления не подразумевается, потому что оно возможно только в ситуации сбоя тюремного контроля, случайно, не закономерно. Горький еще верил в возможности общего дела и солидарности, Вебер — индивидуалистка. Даже искренняя дружба Гали и Зои в книге и другие примеры человечных отношений — не победа человеческого над системой, а временная автономная зона, где биополитическая машина на мгновение дает сбой, прежде чем снова поглотить своих обитателей.

Конечно, микрофизика власти в книге Вебер заставляет вспомнить аналитический до отчаяния взгляд на тюрьму писателей от Оскара Уайльда до Эзры Паунда — но больше всего ее объемная книга напомнила мне роман Жозе Сарамаго «Эссе о слепоте», где эпидемия слепоты становится метафорой социального коллапса, и экстремальные условия обнажают голую суть человеческих отношений. Этот роман о необходимости не просто адаптировать язык коммуникации к новым условиям бытия, но заново его изобрести. У Сарамаго инструменты — тактильность, голос, интуиция, готовность терпеть любые лишения — и из этого создается язык. Сарамаго требует перегрызать бетон мучений, угадывать лицо другого даже не по голосу, а по эху криков, передвигаясь среди разложения. Грязь, неузнанность, трупы, смерть, отвращение — всё это части нового языка общения. Сарамаго жесток по-настоящему.

У Вебер инструменты другие — это вещи, жаргоны, и главное, сами тела. Шитье Салбакай, кухонные ритуалы Зои или молчаливое понимание между Лялей и Долговой — это всё про слабости, когда у большинства заключенных уже исчезли свойства и качества, но еще не исчезли привычки. Например, история Норкиной, трансформирующейся из устрашающей тяжелоатлетки в хрупкую женщину, раскрывает топологию тюремного субъекта: тело здесь не просто дисциплинируется, но проходит через радикальную дематериализацию, утрачивая социальные атрибуты. И слепота, и тюрьма становятся лабораториями, где проверяется, что остается от человека, когда исчезают внешние социальные маски. Но если Сарамаго исследует коллективную слепоту как метафору общественного упадка, то Вебер фиксирует индивидуальную слепоту системы, где тюремные правила абсурдны, но неотвратимы, как невидимая эпидемия. С ней ничего не поделаешь, нужно только уметь до освобождения сохранить в себе хотя бы что-то, кроме привычек.

Ближе к концу книги, где болезнь героини становится тревожным сигналом для всей камеры, прослеживается поразительная параллель с логикой эпидемии у Сарамаго — изоляция как увеличительное стекло для человеческих отношений. Если у Сарамаго слепота стирает социальные маски, обнажая базовые инстинкты, то у Вебер аллергическая реакция (возможно, корь) становится телесным криком о несвободе, где опухшее лицо — метафора тюремной системы, буквально «раздувающей» человека изнутри, как и тюремный хлеб раздувал голубей. Тюрьма калечит именно так, снимает социальную маску и превращает лицо в биополитическое поле неограниченного страдания. Маришкина паника по поводу карантина зеркалит страх сарамаговских персонажей перед институциональным насилием — в обоих случаях правила системы важнее человеческих жизней: для Маришки этап в Вологду значимее здоровья сокамерницы, как для чиновников в «Слепоте» — карантинные меры важнее сострадания. Даже реакция медперсонала («Это аллергия, не корь!») напоминает слепоту власти у Сарамаго, упорно отрицающей очевидное. При этом если у Сарамаго эпидемия размывает границы между заключенными и надзирателями (все становятся слепыми), то у Вебер болезнь, наоборот, подчеркивает иерархию: героиня остается заложницей даже в болезни — ее тело становится полем битвы между страхом Маришки потерять этап и равнодушием системы, диагностирующей «отек Квинке» вместо явной инфекции. Оба текста сходятся в главном: экстремальные обстоятельства не объединяют, а обнажают механизмы власти, где человеческое всегда вторично.

Ближайшее соответствие книге Ильи Кочергина — вероятно, проза Анни Эрно. Например, фрагмент о механизированном убое цыплят вполне представим в какой-то из книг Эрно, у которой автофикшн может включает чужие нарративы (рассказ-экфрасис видео) для правильного решения этических дилемм. Самоирония Кочергина («Я согласен быть аутистом... с меня меньше спрос») созвучна стратегии Эрно, которая часто описывает себя с дистанции, как социальный тип. Оба используют юмор для анализа болезненных тем. Списки инструментов у Кочергина функционально аналогичны перечням товаров в супермаркетах у Эрно — это не просто перечисления, а лирические каталоги эпохи, обнажающие беззащитность не отдельных людей, а целых групп населения.

Уникальность Кочергина — в сочетании традиций автофикшна с элементами цифровой антропологии, где анализ видео о цыплятах-бройлерах построен по правилам исследования сетевого постфольклора и мемов. Его книга — автофикшн наших дней, где деревенский быт осмысляется через призму медиапотребления, а разговор с сыном-подростком, когда труд есть единственный вход в беседу в условиях поколенческого разрыва, ведется на языке утраченных и обретенных культурных кодов. Я бы сказал, что Кочергин — русский Лиам Янг, австралийский режиссер и архитектор-неофутурист, который заполняет почти пасторальные ландшафты обновленным экологическим киберпанком. Бестселлер «Хижина» Уильяма Пола Янга, кстати, тоже не раз вспомнился при чтении — но только письма от Господа Бога у Кочергина нет. Есть мерцающий экран телевизора.

3

Вебер с циничной нежностью описывает, как в условиях СИЗО даже самые простые человеческие слабости — лень Розы, сплетни цыганок, манипуляции Кармы — превращаются в инструменты выживания. Здесь нет героев и злодеев, есть только люди, цепляющиеся за крупицы власти в мире, где их лишили всего. Дружелюбие оборачивается предательством, а доверие — роскошью, которую никто не может себе позволить. По сути, на сотнях страниц развертывается малый тюремный эксперимент, но с фокусом только на одном вопросе — на власти, а не на отчаянии, истерике или коварстве. В общем-то, коварных героинь в этой прозе нет, что можно объяснить частой ротацией сидящих в СИЗО, но скорее это литературная условность — нужно показать, что привычные координаты власти и управления сохраняются даже в экстремальной ситуации. В каком-то смысле вся книга Вебер — одна большая литературная условность: театр жестокости, или театр власти, или лучше всего сказать, театр сохранения привычек быть в меру жестким и в меру слабым, привычек офисного работника среднего звена.

А «Запасной выход» Кочергина — опыт радикальной деконструкции не только литературной формы, но и самого субъекта письма. Это она большая литературная безусловность. Кочергин растворяет «я» повествователя в материальности строящегося дома и поездок к другим коневодам мимо Покрова на Нерли, поддерживая это растворение волнами сезонов. У Кочергина, как в часослове (внеконфессиональном, как у Рильке?), переплетаются два измерения времени — время труда и время памяти. Его проза становится местом встречи — с Другим (конем Феней), с миром (рязанской глубинкой), с собственной конечностью. В конце концов все деформации побеждены благородным вглядыванием: это позиция философа, понимающего, что истина не высказывается, но показывается — в хрупких моментах соприкосновения с непостижимым.