Текст: Борис Кутенков

«Знамя» посвящает новый опрос жизни малых литературных сообществ России. «Кто-то хочет больше читать, но ему нужна дисциплина. Кому-то нужно обязательно обсуждать прочитанное. Безусловно, очень много людей одиноких. Много людей тихих, молчаливых, они как бы со всеми, но никогда не высказываются (или резко начинают это делать через год регулярных встреч). А для кого-то это сразу же важная площадка для выступления. Я много раз подмечала, как у читателя начинают блестеть глаза, особенно когда он рассказывает о том, в чем с моим героем категорически не согласен. Я лично знаю людей, которые познакомились в книжном клубе, а через какое-то время поженились. Знаю тех, кто не читает, а приходит просто так, чтобы послушать хороших и умных. Или поспать: в Туле одна из читательниц уснула прямо в первом ряду, перед моим носом. Проснувшись — сразу же ушла. Потом оказалось, что она так поступает часто, и все к ней привыкли….» (Анна Лужбина о книжных клубах). «Получается, люди примерно этого возраста собирают вокруг себя единомышленников, которым интересно рефлексировать о прочитанном. Те, кто рос в девяностых и/или в начале двухтысячных.

Предположу, что после развала СССР люди стали меньше читать — другие заботы навалились, однако создатели книжных клубов в период своего детства/юности почему-то читали, возможно, даже зачитывались. Что происходит, когда вокруг мало кого интересуют книжки, кроме тебя? Мучаешься от одиночества, вероятно. Однако до тридцати тебе нужно искать место под солнцем, стабильную работу и проч. Но вот все наладилось, и самое время задуматься о второстепенных вещах, о надстройке — обсуждении книг…» (Антон Ермолин, Челябинск).

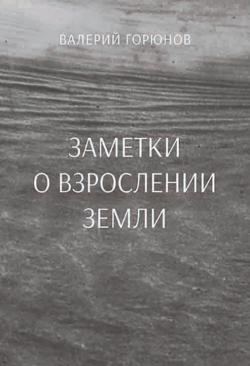

В «Скорописи» Ольга Балла пишет о книге «Заметки о взрослении земли» Валерия Горюнова: «И, наконец, третий модус взросления, созревания, набирания сложности и силы, о котором говорит в своей дебютной поэтической книге Валерий Горюнов. Здесь поэт выходит за пределы (узко понятого) человеческого — или, можно сказать, пределы человеческого очень расширяет. Он говорит, ищет способы говорить о взрослении самой земли вместе со всем, что на ней есть. Человеческое же — не выпуская его из внимания — Горюнов видит как неотъемлемую и важную часть природы…»

Горький публикует статью Валерия Шубинского о Викторе Иванiве (1977 — 2015) и его томе избранных стихотворений, вышедшем в «Издательстве Ивана Лимбаха»: «Iванiв как поэт был довольно продуктивен, стихи его неравноценны. К счастью, составители оказались избавлены от мучительной необходимости самостоятельно отбирать тексты — поэт составил свое “каноническое” собрание. 329 стихотворений, вошедшие в том, — это стихи из трех прижизненных книг (не считая первой, полудетской) и самим автором отобранные стихотворения последних месяцев. В результате виден масштаб поэта, но нет избыточности и повторов. Качественный филологический аппарат — уже привычный признак поэтической серии Издательства Ивана Лимбаха. Горько, что большого поэта 1977 года рождения приходится издавать посмертно — но и отрадно, что престижная серия впервые пополнилась автором, дебютировавшим в постсоветскую эпоху…»

На сайте «Демагог» интервью с поэтом и литературным критиком Львом Обориным: «В целом мне кажется, что я в последние года два стал писать проще, чуть более личностно, более дробно. Во время “Ледников” меня больше всего интересовал холод. Сейчас меня интересуют всякие биотопы, вроде лесов и болот, и идея связности — и ритмическо-интонационной, которая всей этой стиховой дробности не даёт распасться, и гуманитарной…»

Poetica представляет стихи Кости Ямщикова:

- меня увозят поезда

- куда-куда

- с таким вот звуком

- как будто режут петуха

- вложённого в немую руку

- мою на рельсах поездами

- куда-куда?

- да вслед за вами

- по пятам

- Что это за странные сны земли, если они становятся телом, теплом и пеплом, но обращают в пепел и нас?

- Что за роса, которая легла на траву ещё до начала творения, а проявилась лишь сейчас?

- От слова славы до слома славы одно мгновение, а как долго длится свалка, и мечется в ней пожар.

- Не всё пригодно для слов, однако ж как плотно подходит слову вот это мгновение.

- И слёзы не гасят огонь. Они его длят и тают. В саду потрескивают дрозды, обчистив вишню.

- Кто кого пощадил? В тени облаков лишь стриж и комар, которого он не поймал.

- Люблю твое молчание и молчание слов, когда они вдруг понимают, что ничего не имеют друг в друге, кроме росы, собирающей свет, кроме росы, бегущей по телу, кроме росы, снимающей сон.

- Здесь и огонь онемеет от смеха, охватит лес, а там капля света, охватит гнездо, а там искра смерти охватит его чистым полем, полным зёрен тяжёлых. Нет городов у горячего языка.

- <…>

«Звезда» публикует рецензию Михаила Бешимова о книге Петра Чейгина (Спб, Пальмира, 2024): «…по остроумному наблюдению А. Арьева, поэзия Чейгина — это зона жизни, а не литературы. А значит, важно понять, как живет стихотворение и как читатель может жить его. “Чейгин лечит, чистит, проясняет душу, заостряет и преувеличивает зрение, то состояние глаз внутренних, при котором и в котором становится возможным видеть во все стороны и света, и тьмы, и звезд, и воды, и пламени, и земли, и воздуха, изболевшегося по истинному звучанию, — воздуха, запоминающего поэзию”, — пишет Ю. Казарин. Остается лишь наблюдать за тем, как прямо перед тобой слова, которые, казалось бы, не должны сочетаться между собой, не только сочетаются, но еще и чувствуют себя «хорошо вместе» — лишь наблюдать и сопереживать творение чуда».

Александр Вергелис откликается на книгу статей и эссе Елены Невзглядовой «Заметки на полях»: «На страницах своей новой книги (увидевшей свет сразу после выхода второго издания сборника статей “Интонационная теория стиха”) Елена Невзглядова снова терпеливо объясняет суть разработанной ею много лет назад теории. Иногда подпускает строгости. Не щадя не только незадачливых читателей и профессиональных чтецов, убивающих авторскую интонацию, но и коллег-стиховедов (например, сравнивая исследователя, читающего стихи как прозу, с крыловской Мартышкой). Не считаясь с авторитетами — замахиваясь, например, на хрестоматийную тыняновскую “тесноту ряда” (что, в самом деле, это такое?). Время от времени прибегая к педагогическим приемам, даже рассказывая анекдоты — лишь бы читатель всё понял — и про смысл написания “в столбик”, и про бессмысленную, на первый взгляд, паузу на конце стихотворной строки, и про монотонность и безадресность поэтической речи. И главное — про интонацию, душу стихотворения».

В «НГ Ex Libris» писатель, журналист, политолог Елена Клепикова вспоминает о Сергее Довлатове и редакторской работе с ним как автором. «Получая из редакций не мотивированные отказы, а только “не подходит” и “не годится”, Довлатов соблазнялся рационально вычислить признаки своего несоответствия печатным стандартам эпохи. Изо всех сил он избегал, пока мог, социального отщепенства, литературного андеграунда, запальчивого нонконформизма. Он даже трогательно пробовал по редакциям настаивать на своих правах – на липовых правах автора-профессионала, каким себя ощущал, – публиковаться в отечестве…»

Наталия Елизарова рассказывает об ушедшей недавно Елене Жамбаловой (1986 – 2025): «Я не претендую на роль исповедника или близкой подруги, поскольку уверена, что были у Лены друзья и ближе, и роднее. Но мне дорого, что, когда Лена приезжала в Москву, была у меня в гостях, что она сама вспоминала об этом с теплом. Говорила, что у нее два любимых имени – Наташа и Таня, недаром старшую дочь назвала Наташей, хоть это и непопулярное нынче имя. Говорила, что они “крепенькие такие... Хотя, как крепенькие... Никто просто слез не видит...”. Она понимала многие вещи на интуитивном уровне, стихи ее были на разрыв: “Мужик пинал велосипед, / А он во мне звенел”. Или: “... хмельная, татуированная / обнимет меня страна, / и я приклоню к ней голову, / и не оттолкнет она”».

Интервью Максима Амелина. «Русская поэзия накопила за 300 лет – а первым книжным поэтом, писавшим именно на русском языке, был вышеупомянутый Кантемир – целый арсенал разных птичьих голосов, и ей необходимо осознание не просто исторически пройденного пути, но глубинных принципов ее развития и превращения в то условное древо, каковым она является на сей день. Нужна саморефлексия, которая может дать выход в иное измерение, например из двухмерности в трехмерность применительно к поэтическому тексту. Это все и вокруг меня в жизни занимает и веселит больше всего…» О процессе сочинительства: «Вдохновение, конечно, необходимо, но вдохновить может что угодно, необязательно зрительные образы, но, например, случайно пришедшее в голову сочетание слов или вообще звуков. Однако вдохновение – только вспышка, мандельштамовская “погудка”, но не сам конечный результат, который может образоваться или нет. Я сочиняю в голове, на слух, а записываю уже либо готовый текст, который при записи несколько меняется, либо большой набросок. Так что у меня другая технология. Вообще главное для современного поэта – не написать лишнего». О переводе: «Поэтическому переводчику очень важно найти ключ, а также сконструировать некий стиль с большей или меньшей степенью индивидуализации. Перевод на общепоэтический язык обезличивает и упрощает все. Поэтому есть такие случаи, когда оригинал нравится и хотелось бы его передать по-русски, и даже отмычка вроде бы подобрана, но стилистически адекватный аналог создать невозможно».

Журнал «Пашня» подготовил обзор о местах обитания современной поэзии. Отвечают критики и редакторы Кирилл Корчагин, Владимир Кошелев, редакторы журнала «Хлам» и др. «Что же касается современной поэзии, то с ней все одновременно и хорошо, и очень плохо. Многие действительно считают, что после Бродского поэзия закончилась. Она есть! Но чтобы ее опубликовать, нужно преодолеть много-много испытаний. В частности, доказать людям, что стихотворения того или иного автора будут продаваться, если их напечатать. А они, скорее всего, не продадутся. Почему? Потому что люди его не знают. И тут мы попадаем в порочный круг: чтобы люди оказались в курсе, мы должны это напечатать, чтобы это напечатать — люди должны быть в курсе и захотеть купить сборник автора. Так что любой редактор, который занимается поэзией, в любом издательстве пытается из этого порочного круга каким-то приличным образом выйти…» (Владимир Кошелев).

На сайте «Тезис» продолжается проект, связанный с освещением новых литературных изданий. На этот раз Владимир Коркунов и Дариа Солдо рассказывают о журнале Poetica. «Книга — это ещё бóльшая концентрация внимания на той или иной поэтике. Максимальный фокус, который я-редактор способен навести на автора. Если аудитория Марии Степановой или Бахыта Кенжеева и так велика, то порой очень важно подсветить молодое письмо. Показать, куда прямо сейчас движется литература. Конечно же, она не существует вне иерархий и символического капитала, как бы нам этого ни хотелось. Поэтому и возникло желание сделать серию дебютных книг» (Владимир Коркунов).

«Ведь быть редактором — как ни парадоксально, тоже своего рода творчество. Да, чтение “самотёка” бывает утомительно, ведь авторы присланного — увы — не всегда талантливы, зато некоторые зачастую очень самонадеянны (и, как показывает практика, бывают даже грубы и могут хамить, если им вдруг, ах, не ответят вовремя! доходило до курьёзов); с другой стороны, открываются удивительные возможности.

Каждый журнал вносит вклад в формирование облика современной поэзии, пресловутый литературный процесс. От творческих решений членов редакции зависит многое. Здесь важны свобода, дыхание» (Дариа Солдо).

В августовском номере «журнала на коленке» Илья Похлебалов пишет о новой книге Ростислава Ярцева «Тризна»: «Поэзия становится актом спасения не через отрицание катастрофы, а через ее предельное проживание и трансформацию. Это попытка отыскать хрупкую, новую целостность не вопреки хаосу, но внутри него, выкристаллизовать смысл из самой субстанции утраты. Заключенный в слова ритуал оплакивания оказывается одновременно и мощным актом утверждения присутствия — того самого духа, что витает в воздухе, превращая дым отчаяния в жизнь».

В разделе поэзии – Никита Фёдоров:

родителям

- всё — внутренний шорох берёзовый

- и заново начерно

- сердце в лепете лиственном

- невыносимо белое

- утратившим вымолчать дерево

- назвать его с болью прощания

- сын мой или же яблонька

- ведь словно к столу весёлому

- хороводы ветра несут

- землю и то что на выдохе

- похожей землей обратится