Интервью: Юлия Савиковская

Как рождается понимание, что словом можешь выразить себя? Было ли это сознательным решением?

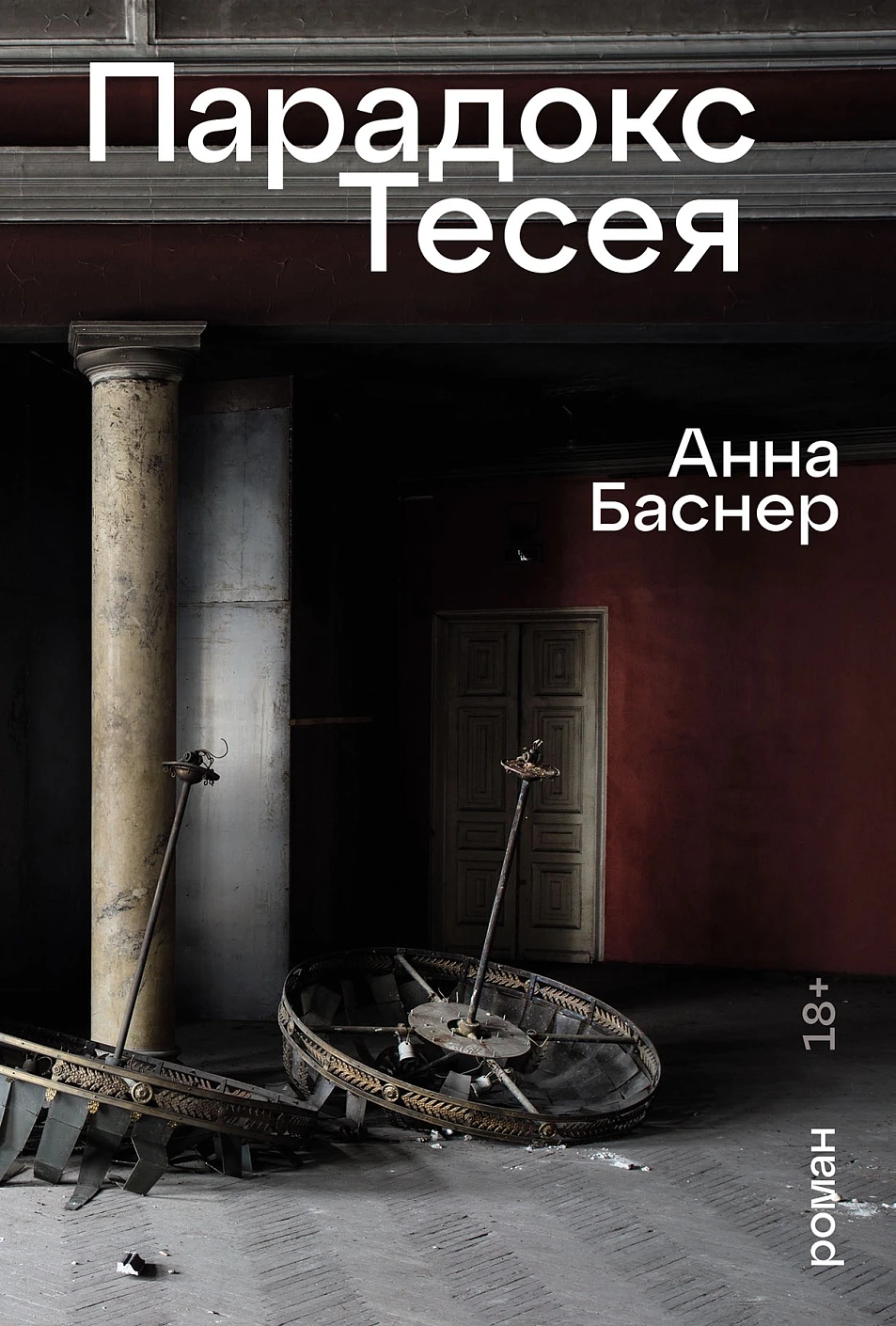

Анна Баснер: Да. Я менеджер по образованию. На протяжении десяти лет основным моим языком был офисный канцелярит: выхолощенный, угловатый, блеклый. Захотелось, по заветам Норы Галь и Корнея Чуковского, обратиться к живому слову — и в 2021 году я поступила в мастерскую Ольги Славниковой в школе CWS. Без плана, без четкого замысла, тихонечко надеясь, что однажды сумею написать рассказ.

Было ли у вас к тому времени что-то уже написано?

Анна Баснер: Из прозы — ничего. Только навык писать прикладные тексты под дедлайн. Последние два года в СберУниверситете я выпускала журнал для руководителей. Раз в два месяца — новая тема: технологии, лидерские навыки, тренды в менеджменте. Я интервьюировала экспертов и писала статьи; нужно было самостоятельно планировать время, четко вырабатывать энное количество знаков за день. Позже оказалось, что дисциплина помогает и с прозаическими текстами.

Это очень хороший совет для тех, кто только начинает писать — что нужно физически производить определенное количество знаков.

Анна Баснер: Иногда действительно надо взять себя за загривок, усадить перед ноутбуком и хоть что-то напечатать. Мой добрый друг, писатель-фантаст Юрий Некрасов как-то сказал:

Соглашусь и от себя добавлю: если говорить о писательских рецептах, порой это каша из топора. Садишься перед чистым листом и пишешь пару-тройку топорных предложений. Потом уже начинается: «давай, бабушка, крупки, соли…» Крутишь-вертишь текст, редактируешь, слова местами переставляешь — в результате от первых предложений ничего не остается, а абзац — гляди-ка — получился.

И первые задания в мастерской Славниковой стали основой будущего первого романа?

Анна Баснер: Далеко не первые. В качестве выпускной работы в мастерской предполагался рассказ в журнале «Пашня» — и для меня это была, что называется, задача-максимум. Но поскольку Ольга Александровна — романист, она стала попутно давать нам основы романного проектирования: как придумать героя, как «проанкетировать» персонажа в своем воображении (о его биографии, сильных качествах и слабостях), как создать ему в пару антагониста и подготовить почву для конфликта. И дальше — как этот конфликт разработать на разных уровнях, как развить с течением времени, чтобы возникли узловые точки сюжета…

Так из домашних заданий у меня выстроился каркас: профили главных героев, первый вариант синопсиса. Взглянув на эти наработки, Ольга Александровна строго сказала: «Аня, здесь может получиться роман». Она увидела потенциал — и я начала писать.

Можно сказать, что ваше первое чувство уверенности как писателя родилось из оценки Ольги Славниковой?

Анна Баснер: Нет. Был важный толчок. Но чувства уверенности не было. Более того, на первом занятии в CWS нам подарили книгу Джулии Кэмерон «Право писать», которая тоже совершенно меня не убедила. Момент самоидентификации как писателя произошел значительно позже — когда роман уже был закончен и я подписала договор с издательством «Альпина.Проза». И в тот же вечер приехала в Переделкино (еще как гость, а не как резидент).

Мне любопытно, почему ваш первый роман не использовал ваши знания об определенных профессиях — о той же корпоративной среде, среде менеджмента и руководителей? Не говоря уж про привычный сейчас для дебютантов автофикшн.

Анна Баснер: Ничего удивительного, мне хотелось, наоборот, отойти от корпоративной среды. Что до автофикшна — это совершенно не мой жанр, не мой метод. История интересна мне как конструкт, как производная воображения, помноженная на исследование. Иначе каждый писатель в своей жизни написал бы по одному автофикшн-роману — и на этом все.

Но естественно, когда что-то придумываешь с нуля, все равно неминуемо вкладываешь себя. У начинающего автора это своего рода юношеский максимализм — отчаянно хочется вложить в первую книгу все, что знаешь о мире. Так и для меня «Парадокс Тесея» — личная вещь. В ней выразилась моя любовь к городу, культурный код, типажи людей, которые я наблюдала. Я не работаю с прототипами, когда создаю персонажей, но все равно в текстах так или иначе воплощаются определенные модели поведения, связанные с личным опытом и общим знанием жизни.

А откуда вообще возникла идея написать о подпольных реставраторах?

Анна Баснер: Еще до ковида мне стали попадаться истории об удивительных людях. Волонтерах и краеведах, которые по чуть-чуть восстанавливают город. Это команда «Гэнгъ», фонд «Внимание», проект «Двери с помоек». Меня восхитило их неравнодушие. А еще больше заинтриговало то, что их не останавливает кажущаяся безнадежность затеи. Их часто спрашивают в соцсетях: «Ну, вот очистили вы печь в парадной и что вы изменили? Капля в море!» А они, несмотря на скепсис окружающих, все равно берут и делают.

Я сходила на несколько волонтерских акций, поговорила с ребятами и поняла, что у каждого есть своя история. Движут ими не только альтруистические мотивы, но какие-то личные сюжеты. Так и я каждому из героев придумала свою особенную мотивацию ввязаться в реставрационный проект. А поскольку для прозы мы обычно сгущаем краски, персонажи начинают, как ребята из «Гэнга», чистить камины и витражи в парадных, а в итоге концентрируют усилия на бальном зале в заброшенном особняке и попутно влипают в разнообразные (и не вполне легальные) петербургские приключения.

Ваш роман затрагивает в основном центр города. Видимо, вы следуете по пути классического петербургского текста?

Анна Баснер: Одна из героинь, Лиля, живет в Купчино, правда, отчаянно мечтает оттуда вырваться. Но у меня не было цели объективно показать Петербург. Те районы, которые я описываю, что-то значат лично для меня. Это места, где я росла, гуляла, балбесничала, ходила в музыкалку. География романа тяготеет к центру: Адмиралтейский, Центральный районы, Обводный канал, Петроградская сторона, где находится особняк, Васильевский остров, где живет самая пожилая участница реставрационной ячейки.

При этом в роман вшито много незавуалированных отсылок к петербургскому тексту. Пушкин, Гоголь, Достоевский, Белый… Их персонажи словно обречены слоняться по книгам незрелых прозаиков вроде меня. Когда только начинаешь писать, в игру с мифом приятно вовлечься, а еще легче заиграться. Все, что разбирается на цитаты, неминуемо обесценивается, опошляется — не случайно мой главный герой, керамист Нельсон, бездумно производит вульгарную сувенирную продукцию вроде тарелочек с цитатами из Достоевского — и город дает ему за это хорошую затрещину.

В одном интервью вы упоминаете Андрея Аствацатурова и его «Людей в голом» как один из примеров современного петербургского текста. Он работает с позднесоветским периодом. А когда происходят события вашего романа?

Анна Баснер: Это доковидная современность, условно 2018 год, судя по тому, как герои переписываются, какими пользуются технологиями, какие ресурсы цитируют.

В новой повести «Последний лист», ставшей призером премии «Лицей», вы касаетесь другого исторического периода — «Оттепели», 1950-1960-х годов. Какие еще исторические эпохи кажутся вам продуктивными для разработки?

Анна Баснер: Поскольку я намеревалась проследить судьбу пожилой героини и ее связь с родными, то, следуя ее биографии, неизбежно ушла в прошлое. Дело не в том, что мне было интересно написать конкретно про «оттепель». Я здесь невольный путешественник во времени, хотя задача реконструкции другой эпохи сама по себе любопытна.

И вот ведь штука: даже когда мы описываем другую эпоху, мы делаем это с ракурса современного человека, через сегодняшнюю оптику. Поднимаем темы, которые важны нам сейчас. Ищем рефрены и репризы. Таким образом, прошлое становится инструментом анализа и интерпретации настоящего.

Что первее — структура, идея, сюжет и персонаж, или исследование какого-то исторического периода? Предыдущий ответ показывает, что первое?

Анна Баснер: Когда как. «Последний лист» — часть цикла «Круг, петля спираль». Для всех историй триптиха важен был род деятельности персонажей. В первой повести это археология, во второй — ботаника и литература, а в третьей — театральная бутафория.

О третьей расскажу подробнее. Замысел родился после случайной экскурсии в бутафорский цех. Я тогда попала в волшебное пространство, населенное фантастическими тварями, даром что силиконовыми, но чрезвычайно правдоподобными: драконами всех мастей, мумиями, фавнами, даже кадаврами для криминальных сериалов. Помню, стояла там с обалдевшим лицом и впитывала все, что рассказывали хозяева этой диковинной мастерской, а когда вышла оттуда, решила, что непременно напишу историю о талантливом бутафоре.

Вслед за размышлениями об этом герое подтянулось много деталей, связанных с кино и театром. Дальше захотелось исследовать иммерсивность — эффект, когда люди, смотрящие постановку, забывают о том, что они зрители. Следующий шаг — уже к психологии людей, обладающих выдающимися способностями к абсолютному погружению в историю, а именно — к ролевикам, которые в 1990-е и 2000-е ездили на лесные игры по Толкину. Они настолько погружаются в происходящее, что им уже неважно, что вокруг карельский лес, а не Лориэн, а под ногой брякает пустая банка из-под тушенки. Они способны договориться о неких правилах игры и оживить ее своей верой. Словом, сразу вылезло много разных ниточек. Из них и сплелась история, где причудливым образом сопрягаются разные реальности: сказочная и бытовая.

Есть ли какой-то предел в ваших фактографических исследованиях? Момент, когда вы себя останавливаете — все, хватит исследовать?

Анна Баснер: Как правило, начинаю со сбора информации. Параллельно выстраиваю и уточняю сюжет. По ходу написания еще дополнительно углубляюсь в материалы, тем более, одни источники нередко тянут за собой другие. Особенно в гуманитарных исследованиях, где к каждой статье прилагается солидная библиография.

Процесс увлекательный, но важно вовремя остановиться, чтобы не настиг аналитический паралич, когда прочитано очень много, а кажется, что недостаточно. Я знаю людей, которые, попав в эту ловушку, годами не могут приступить к своему большому роману.

Мы знаем, что ничего не знаем. Невозможно собрать всю-всю информацию на свете. К тому же по общему правилу прозаики все-таки — не ученые и не документалисты. Даже когда мы реконструируем какую-то профессиональную область или историческую эпоху, мы открыто говорим читателю: это вымысел. Увы, возможны фактические ошибки. Если они не мешают читательскому восприятию, не так уж они и страшны. А за точными сведениями имеет смысл обращаться не к прозе, а к специализированной и научной литературе.

Конечно, я никак не могу рассуждать о бутафории как мастер, у которого за плечами десять-двадцать лет работы. Я могу лишь попытаться создать некую живую, рабочую реальность, где герои занимаются реквизитом. И мне нужно узнать ровно столько, сколько потребуется, чтобы почувствовать себя в силах ее сконструировать.

Такие исследования упоительно интересны. Когда собираешь материал, общаешься с экспертами, пробуешь что-то своими руками, как будто самую малость примеряешь это занятие на себя.

Как преодолеть синдром самозванца, когда тебе кажется, что ты лезешь со своей книгой? Ведь все вокруг, кажется, только и делают, что учатся на писательских курсах и пишут, пишут…

Анна Баснер: Это вопрос личных границ и понимания того, на что автор способен влиять, а на что — нет. Автор может сделать все, что в его силах, чтобы написать качественный текст, решив определенные художественные задачи. Причем, что важно, и задачи, и параметры качества определяет сам — в диалоге с наставником или как-то самостоятельно, руководствуясь исключительно внутренними ощущениями и начитанностью. Главное — написать такой текст, который этим критериям будет соответствовать. И найти своего издателя.

Все.

Остальные вопросы — кому текст будет нужен, заметят ли его, прочитают ли, каким выйдет тиражом — уже от автора напрямую не зависят. Даже от удачи зависят больше, чем от автора. Автор умер, ничего не попишешь. Важно успеть сделать все, что хочется, пока ты наедине с текстом. А потом отпустить — и переключиться на новую вещь.