Мы продолжаем публиковать рецензии выпускников пятой Школы критики имени В.Я. Курбатова - проекта крупнейшей литературной премии "Ясная Поляна". Работы написаны на книги из Короткого списка "Современная русская проза" - главной номинации премии. В партнёрстве с премией публикуем лучшие критические обзоры, предоставленные "Году Литературы" прямиком с "Ясной Поляны".

Текст: Аксинья Трушенко

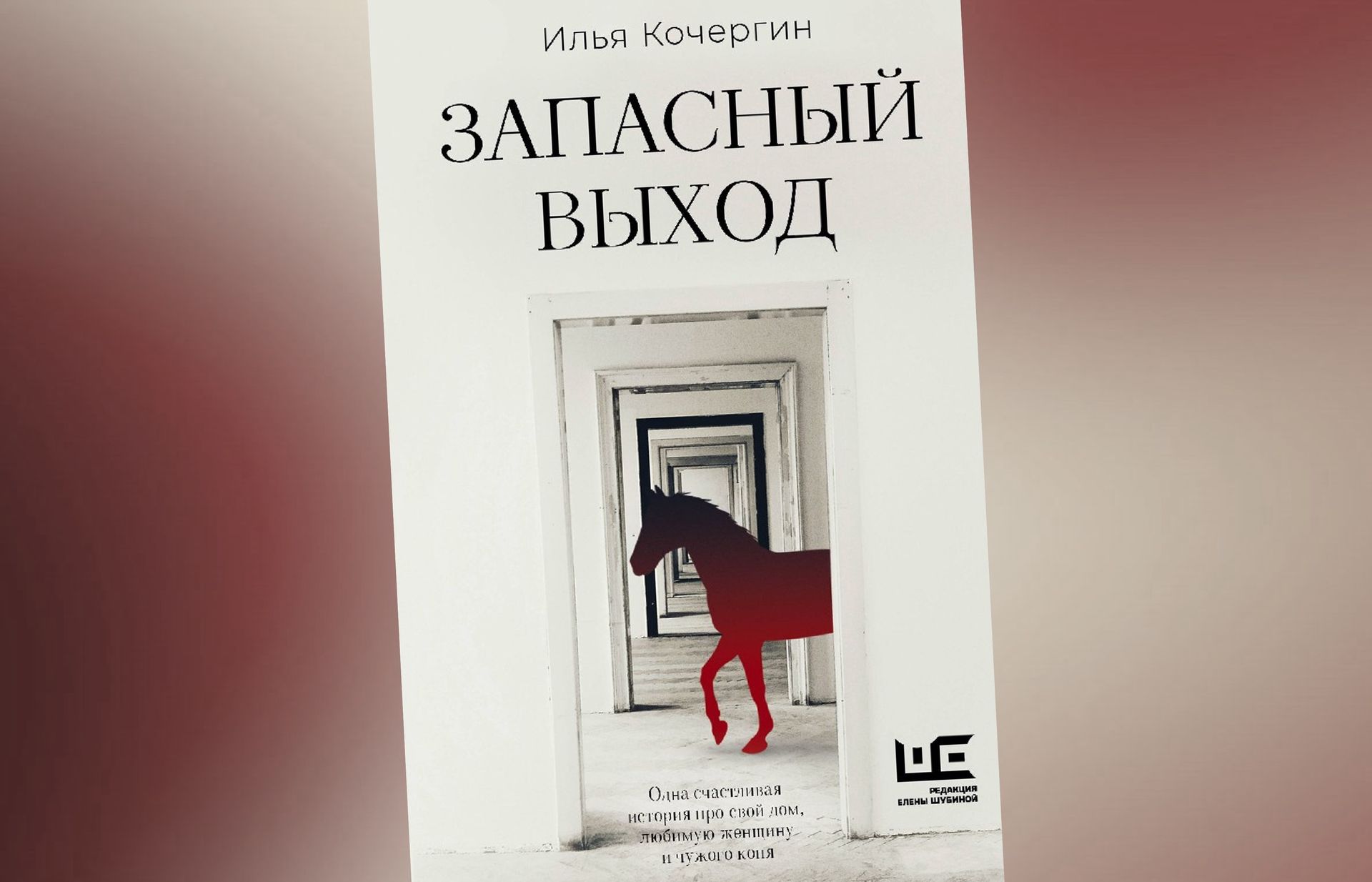

Илья Кочергин, "Запасной выход"

- М.: АСТ, 2025. - 384 с.

Как «Запасный выход» оказался главным

- «И люди стремятся в жизни не к тому, чтобы делать то, что они считают хорошим, а к тому, чтобы называть как можно больше вещей своими.»

- Л.Н. Толстой, «Холстомер»

Что делать, если психотерапия не помогает? Взять себе коня, — решает главный герой повести «Запасный выход» Ильи Кочергина и ничуть не ошибается в выборе специалиста. Такой психолог плату за услуги берёт сеном, живёт всегда рядом, поможет пережить ковид и 2022 год, а главное — покажет, как примириться с вечно меняющимся миром.

Рядовой москвич решил не то приспособиться к новой реальности, не то бежать от неё, прихватив любимую жену и сына. Он выбирает почти вольтеровский путь, «возделывая свой сад» в прямом и переносном смысле слова, направляя свои силы на любимое дело, чтобы быть максимально полезным обществу и самому себе. Там, в рязанской глуши, он сам сумел построить дом и устроить себе постоянный ретрит наедине с русской природой. И если в деревне «Елтышевых» Р. Сенчина есть риск задохнуться, то в мире «Запасного выхода» есть риск стать счастливым и остаться навсегда, — быт в доме, отапливаемом печкой, лишен всяческого отпечатка хтони. Последним шагом на пути к контакту с миром стало приобретения Белфаста, или по-другому коня Фени. Теперь животное со сложной судьбой бывшего троеборца будет проводить свою пенсию с Ильей и Любой и одновременно лечить людей силой своего присутствия.

Лёгкая и вкрадчивая интонация повести кажется одним из главных её достоинств. Возможно, она рождена в искренности рассказываемого: Илья Кочергин не выдумывает, а обрамляет собственный опыт путешественника, точнее исследователя границ природы и цивилизаций. В 90-е он решил оставил ИСАА и отправился в Сибирь, а потом уехал в Рязанскую область, где и живёт до сих пор.

В его размеренной, наполненной автобиографизмом истории лишней катастрофизации не будет. У главного героя всего-то случилась обычная жизнь, в которой новая этика висит ярмом на шее, сын не рвётся разделять увлечения отца, «запои» после побежденной алкогольной зависимости остаются, а также волнами накатывают внезапные обиды как на жену, так и на самого себя. Сам автор ведёт разговор с читателем спокойным и уверенным тоном и сразу объясняет, почему не собирается наваливаться на него грудой чувств: «…разве вы каждый раз ждете особых эмоций от аварийных выходов, находящихся в носовой и хвостовой части самолета?»

Обычно запасные выходы нужны во время пожаров и других катастроф. Однако иногда сигнализации срабатывают, даже если дыма не видно: пожар-то есть, но в другом корпусе здания. Несмотря на это, метаться в поисках спасения под мигающие огни тревоги приходится всем здравомыслящим людям: надо срочно выйти на свежий воздух, выпутаться из продолжительного кризиса. Ценно то, что персонаж, рисующий нам своей историей рамку выхода и ловящий нашу необходимость в нём, сам долго петлял в коридорах собственной души. Получается обманчиво простой нарратив, диалог с человеком, который под слоем иронии скрывает выстраданную мудрость.

Он украшает его отсылками, нанизывая фильмы Киры Муратовой, эпос о Гильгамеше, «Путешествия Гулливера» и другие истории на нить повествования, чтобы создать там уют. Текст выходит за рамки литературы и предлагает нам самим выбрать, на какое из искусств он походит больше: то он кинематографически меняет планы с общего на крупный и четко встраивает флешбеки в повествование, то, подобно изысканной живописи, заостряет внимание на конкретных моментах жизни и рисует их яркими пятнами.

Дневниковые, эссеистичные записи главного героя чем-то напоминают историю о Робинзоне Крузо. Тут и нравственное возрождение человека через связь с природой, описание переделанных дел, инструментов для строительства (опустим, что у героя Дефо не было цепной электропилы). Однако в полноценную замкнутость больше играть мы не сможем: нынче любой необитаемый остров, пусть и загородный дом в Рязанской области, соединен с «коралловым морем» интернета.

Что ещё в этом мире изменилось? Изменилось в общем-то всё, и интернет — не самое страшное. Главное — быть счастливым стало не модно. Человек стал сосудом из стыда и страха, боится контакта со всем живым, и даже психологическая проработка не даёт истинного удовлетворения, а только отдаляет от других: «психотерапия – палка о двух концах, ибо во многой осознанности много печали и брезгливости к непроработанным». Сложившаяся ситуация героя по-человечески ранит, ведь его идеалы не в цене: тот же владелец коня перестал быть богатырем или бравым воином, а больше похож на человека с необычным и дорогим хобби. Но стоит ли прислушиваться к идеалам мира, который нашел «эстетику в глушении свиней»?

Герой Кочергина пытается опереться на прошлое, ностальгирует по времени, в котором не жил, и постепенно хочет вернуться к состоянию tabula rasa, современной версии естественных людей. Ведь цивилизация только мешает человеку понять главное про жизнь — про то, что современному человеку ещё нужно научиться быть человеком и только потом присваивать себе пространство.

Кто-то попытается обозвать выбранный путь героя дауншифтингом. Модное слово, пришедшее из движения хиппи, даже стоит в описании книги на одном из сайтов, но мало к нему подходит. Философия дауншифтинга (если у этого явления вообще есть философия) строится на отказе от общепринятых мерил успеха, то есть карьеры, финансового достатка, и сосредоточении на самом себе. Но аварийный выход, предложенный автором, как раз состоит в том, чтобы отказаться от эгоцентризма и «вглядываться» вокруг: на коня, любимую жену и раскидывающийся пейзаж. Позволить миру существовать без привязок к своему эго и понять, что так элементарно легче: и миру, и тебе же. «Мы стали меньше хотеть от него и больше получать», — эти слова можно применить не только к Фене.

Тропинка к будущему домика в рязанской глуши протаптывается благодаря компромиссу.

Прошлое в союзе с настоящим выстилает дорожку к новому ещё неизвестному, неиспробованному лекарству от обид на мир и нагромождению сложных чувств. Путь этот не самый понятный («…я чувствую себя неуютно, глядя на то, как конь Феня идет заниматься психотерапией. В этой картине я вижу вызов, опасность, угрозу чему-то важному, привычному и понятному»), но главное — выход из кризиса есть. Причем совсем не запасный, а вполне себе единственный.