Текст: Борис Кутенков

Не стало Татьяны Михайловны Горичевой — философа, феминистки, экозащитницы, повлиявшей на многие поколения. О ней на «Горьком» пишет Эдуард Лукоянов: «Тут я в очередной раз удивляюсь тому, как Татьяна Горичева естественнейшим образом проникала в самые вроде бы немыслимые круги и окружения — и оставляла в них след. Так, Татьяна Михайловна, с которой мы так и не увиделись в этом мире, научила меня по-настоящему, открытыми глазами смотреть на животных и не бездумно умиляться им, а видеть в них божественное знание, доступное даже мне, человеку не воцерковленному…»

«И заодно рассказал, в каких бедственных условиях смиренно проживает Татьяна Михайловна — на миниатюрном чердаке, обклеенном глянцевыми «иконами» и увешанном скромными иконками…»

Там же — беседа с Алексеем Дьячковым, составителем сборника избранных стихотворений Виктора Иванiва, недавно вышедшего в «Издательстве Ивана Лимбаха». «Но я долго топтался на том, что Iванiв — большой писатель, к судьбе наследия которого я причастен только в силу серии недоразумений.

Я думал, после смерти к его текстам будет проявлен интерес более серьезных, чем мое издательство, институций, которым я мог бы передать эти файлы. Но этого не произошло, и эти книги издал я». О cамоощущении поэта: «Думаю, насчет себя у него иллюзий не было. Он четко понимал свою величину, понимал, что делает, понимал, кто он такой, понимал качество своего текста. Я не видел этого на письме, не слышал от него устно, чтобы он называл себя великим, выдающимся, гениальным или еще как-то. Но он знал себе цену, а цена его, как по мне, очень высока». О планах на дальнейшие издания: «После шести лет систематического поиска и каталогизации его текстов мне понятно, что собрание сочинений — в каком-то далеком будущем, и с ним, как верно отметил Кирилл Корчагин, “предстоит разбираться, видимо, не отдельным людям, а целым институтам”. Так что да, пока венец реалистичного плана — трехтомник стихотворений, чей состав продолжает пополняться».

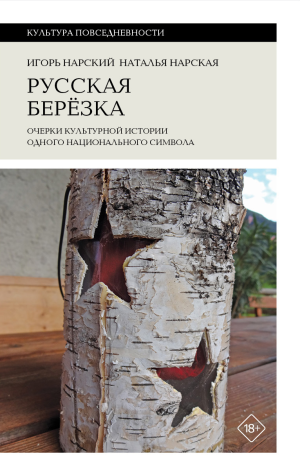

Борис Куприянов беседует с Игорем и Натальей Нарскими, авторами книги «Русская березка: очерки культурной истории одного национального символа», и историком Александром Фокиным. «А есть ли у нас какие-то прямые конкуренты, которые пытаются оспорить «русскость» березы? Есть ли такой культ в других странах?» (Б. К.) «Наверное, в Финляндии, да? Когда мы путешествовали, то с удивлением и восторгом видели березовые аллеи. И это были не какие-нибудь «частные» березки из песен — те самые эмигрантские, чахлые, маленькие, страдающие на чужбине. Нет, там они выглядели мощно, росли здоровыми аллеями…» (Н. Н.)

Статья Бориса Куприянова о последних трендах в детской литературе: «До нашего времени сохранили популярность те книги, которые трогали тогда и продолжают трогать сейчас, отвечают на настоящие детские вопросы, — и неважно, какая идеология царила в обществе пятьдесят или семьдесят лет назад. Пусть даже это та всеохватная идеология, которая служила мерилом всей культуры и пронизывала все общество. И вот про Крупскую российский школьник, который не бывает на Сретенке, вспомнит вряд ли (как по мне, так это жаль: ее вклад в строительство библиотечной системы, сейчас, правда, совершенно не востребованный, огромен), а Корнея Ивановича Чуковского знают все сегодняшние дети…»

В «Знамени» — новые эссе Алексея Чипиги: «Почему нам дороги другие люди? Пожалуй, потому, что они тоже люди, и потому, что они другие. Мы чувствуем свойственную нам тягу к противоречиям, которую важно сохранить, удивляясь, соглашаясь на то, что они хранят возможности для нашей смелости и открытий, а также весьма часто для суда над собой, порожденного неизбежной недостаточной ясностью. “Если человек поступает по-свински, он говорит: “Помилуйте, я всего лишь человек!” А если с ним поступают по-свински, он восклицает: “Помилуйте, я ведь тоже человек!” — заметил ехидный Карл Краус…»

Павел Крючков пишет в журнале «Фома» о Геннадии Шпаликове: «…эти стихи — есть чистое волшебство. Одно из них — о “путешествии в обратно” — звучит в фильме Николая Губенко «Подранки» (1976). Говорят, некоторые сцены о послевоенных детдомовцах снимались в Переделкине, то есть в тех краях, где осенью 1974 года легендарный сценарист Геннадий Шпаликов неожиданно для всех остановил свою тридцатисемилетнюю жизнь. Загнанную запущенной болезнью и путаным временем. Много — чем. Но не стихами…»

Prosodia публикует стихи Елены Перминовой. Из редакционного предисловия: «Поэзия Елены Перминовой охотно работает с региональной донской фактурой, что сегодня нечасто встретишь. Лирический субъект этой поэзии вбирает в себя все, что видит и слышит, он легко становится другими, другими, всеми сразу, преображения в этом сновидческом пространстве совершаются постоянно, оказываясь главным лирическим сюжетом, который сложно остановить, чтобы понять, «кто мы такое». И лирическое «я», если и появляется, то оно представляет этот хтонический, мифопоэтический, нерасчлененный на человека и природу мир».

Пробуждение

- снится опалённый первоцвет

- юноша четырнадцати лет

- грозой побитый венчик сух землист

- еще дрожит на теле чёрный лист

- какие бурые на стебле волоски

- всё недоразвитая завязь млечный след

- опали в побережные пески

- цветковые осанка и скелет

- во что стекает Северский Донец

- там мы с тобой играли в ручеёк

- там полыхал невинности багрец

- и у воды неясный голосок

- певал морозно-голубая

- там речь лилась расцветшей сон-травой

- кто мы такое

- кто я такая

- кто ты такой

Также — стихи Григория Батрынчи. «Ранняя поэтическая манера Батрынчи, рисующая инфантильного мечтателя подчас ироническо-комическими средствами, здесь сменяется элегически-балладной мелодикой, более зрелой. Однако отзвуки того отроческого мира даются через подростковую аллюзивность: мультяшное «не надо печалиться» — в трагическом стихотворении, ставшая уже анекдотом “седая ночь”, “лети, лети, лепесток”, попавшее в самые разные контексты…»

- седая ночь захлопала ресницами

- вперёд часов домой не попроситься мне

- не увидать ни шепота, ни шороха

- не услыхать ни топота, ни всполоха.

- за вечер мы разгадываем азбуку

- и прячемся Всевышнему за пазуху

- кроссворды заполняем только числами

- и наполняем единицу смыслами

- у нас одна трагедия — безмолвие

- оно тоской и жаждою исполнено

- с колодой карт и запахом черешенным

- слова давно завещаны повешенным

- короткой жизнью бытие познается

- но обещав навеки не состариться

- тупое, тонконогое бессмертие

- мне робко дышит в левое предсердие

В сентябрьской «Звезде» — статья Елены Невзглядовой о Георгии Адамовиче: «Чтобы понять характер, точнее чтобы прикоснуться к душе Георгия Викторовича, нужно перечитать те его страницы, которые относятся к Тургеневу. К Тургеневу, который существует в нашей литературе и существовал при жизни в глубокой тени наших гигантов — Толстого и Достоевского. Адамовичу порой кажется излишним преданность большим идеям и наставничество Толстого и Достоевского, он вник в поздние произведения Тургенева, нашел следы того пути, по которому мог бы пойти этот писатель, обратил внимание на его тяжелые предсмертные годы…»

Александр Жолковский разбирает — неожиданно — иронические миниатюры Владимира Горохова: «Секрет, или, выражаясь по-тыняновски, конструктивный принцип, ИХП — характерное для произведений, написанных в формате мини-шедевра, совмещение “малого” с “великим”, в данном случае — предельно низкого/бедного материала с богатством и изысканностью формы. Грубо говоря, ставится и успешно решается честолюбивая поэтическая задача сделать из дерьма конфетку…»

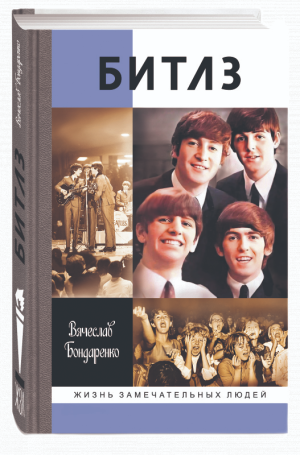

«Литературная газета» анонсирует новую ЖЗЛ-овскую биографию группы «Битлз», написанную Вячеславом Бондаренко: «Кроме того, человеческая память устроена так, что забывается всё, даже то, что кажется само собой разумеющимся, — и вот согласно соцопросу 2024 года каждый пятый англичанин уже не сумел ответить на вопрос, в каком городе родились битлы. И это на их родине!.. Можно возмущаться или грустить по поводу падения нравов, а можно просто рассказать историю группы заново — тем людям, которые родились гораздо позже неё и росли уже на совсем другой музыке. Не такая уж эта история и “общеизвестная”, как нам кажется…»

На «Совлите» — о недавно обнаруженных неопубликованных рассказах Вирджинии Вулф: «Произведения были написаны в 1907 году, а литературный дебют британской писательницы состоялся в 1915 году. Предполагается, что цикл выйдет осенью 2025 года под названием Life of Violet (“Жизнь Вайолет”). Находку случайно обнаружила исследовательница творчества Вирджнии Вулф, профессор Университета Теннеси Урмила Сешагири. Изначально она находилась в поисках неопубликованных мемуаров близкой подруги писательницы Мэри Вайолет Дикинсон, чья биография легла в основу цикла обнаруженных рассказов…»

Дмитрий Воденников пишет о «текстах, которые мы могли и не прочитать»: «…Возникают смешные и очевидные даже нам законы текста. Так, например, если стихотворение должно быть пространным, то — пожалуйте — каждый образ начинает как бы «растягиваться». Тут и детализация или вереница сравнений. Но разве не так делает и наш, уже канонизированный в литературе, Бродский? Уже упомянутая муха, заключённая в одноименное стихотворение…»

В «Интерпоэзии» Владимир Гандельсман откликается на книгу Саши Немировского «Возраст весны»: «Я назвал эти заметки “Калейдоскоп и каллиграфия”. Мне нравится, что в основе этих слов — греческое kallos (“красота"), подсказанное не иначе как Афродитой, и что первое подразумевает созерцание разноцветного и многообразного узора, а второе — безукоризненную выверенность и чистоту письма. Последние страницы книги С.Н. — завершение пути. Они посвящены отцу и годовщине его ухода, а читатель, осуществив свое восхождение и вспоминая начало странствия и догадку поэта о том, что книга, написанная на языке гор, равна жизни, видит ее заключительные и благословенные слова: “солнце светит”…»

В Poetica — блок материалов, посвящённых Евгению Туренко, уральскому поэту, педагогу, культуртрегеру. От составителя (Руслана Комадея): «Среди его учеников были Алексей Сальников и Екатерина Симонова, Елена Сунцова, Елена Баянгулова и многие другие. Однако сейчас, спустя более 10 лет со дня смерти Туренко, обнаружить его влияние, хоть поэтическое, хоть педагогическое, не так-то просто. Настоящая серия материалов, посвященных 75-летию поэта и педагога, пытается это исправить…» Данила Давыдов: «Мне довольно удивительно, что к Туренко не обращаются представители младшего поэтического поколения, которые ориентированы на «сложную» поэзию в метареалистическом варианте — себя возможно, они пока не открыли для уральскую версию метареализма. А о продуктивности говорит не только творчество представителей «нижнетагильской школы», но и некоторых других авторов. Конечно, этого недостаточно, чтобы говорить о наследии Туренко как о вполне освоенном. Впрочем, мы не знаем, какое влияние кто окажет в будущем, бывают странные и неожиданные ситуации, когда внезапно пробуждается интерес к поэту, находившемуся в тени…»

Юлия Подлубнова: «Мое личное общение с Туренко было эпизодическим, потому я могу судить его педагогической практике только со стороны, по рассказам учеников. Скажем так, он начинал с того, что ломал стереотипы о том, какой должна быть поэзия. Ничего не должна и может быть абсолютно любой. А дальше, каждый из учеников, переживший шоковую терапию, решал для себя, куда ему двигаться: в постакмеизм, в метареализм, в постконцептуализм или честно идти по стопам Туренко, но не обязательно продолжительно — всегда можно свернуть с курса. И вот это сворачивание с курса и дискурса Туренко, кажется, ценил более всего…»