Текст: Андрей Цунский

Итак, Синявскому сто лет. Пора (как считают некоторые), дорогой классик, на полочку, уютно застаиваться и зябко стряхивать пыльную шерсть с верхней кромки страничек, когда понадобится оригинальничающему студиозусу цитатку вставить в диплом или, чего доброго, целую курсовую написать без помощи искусственного интеллекта.

Рассказываю эпизод десятилетней давности, жена свидетель, даже в одной соцсети как-то написал об этом. Пытался я расставить книги на полках по некоей неопределенной для меня самого системе, и рядом встали Синявский и полное собрание Владимира Максимова. Утром пошли с женой завтракать, а когда вернулся, аккурат на наши подушки полка звезданулась со стены всем своим немалым весом и острыми углами. До сих пор уверен, что обрушил ее, расковыряв стенку, Максимов, а Синявский держал, пока кровать не опустела.

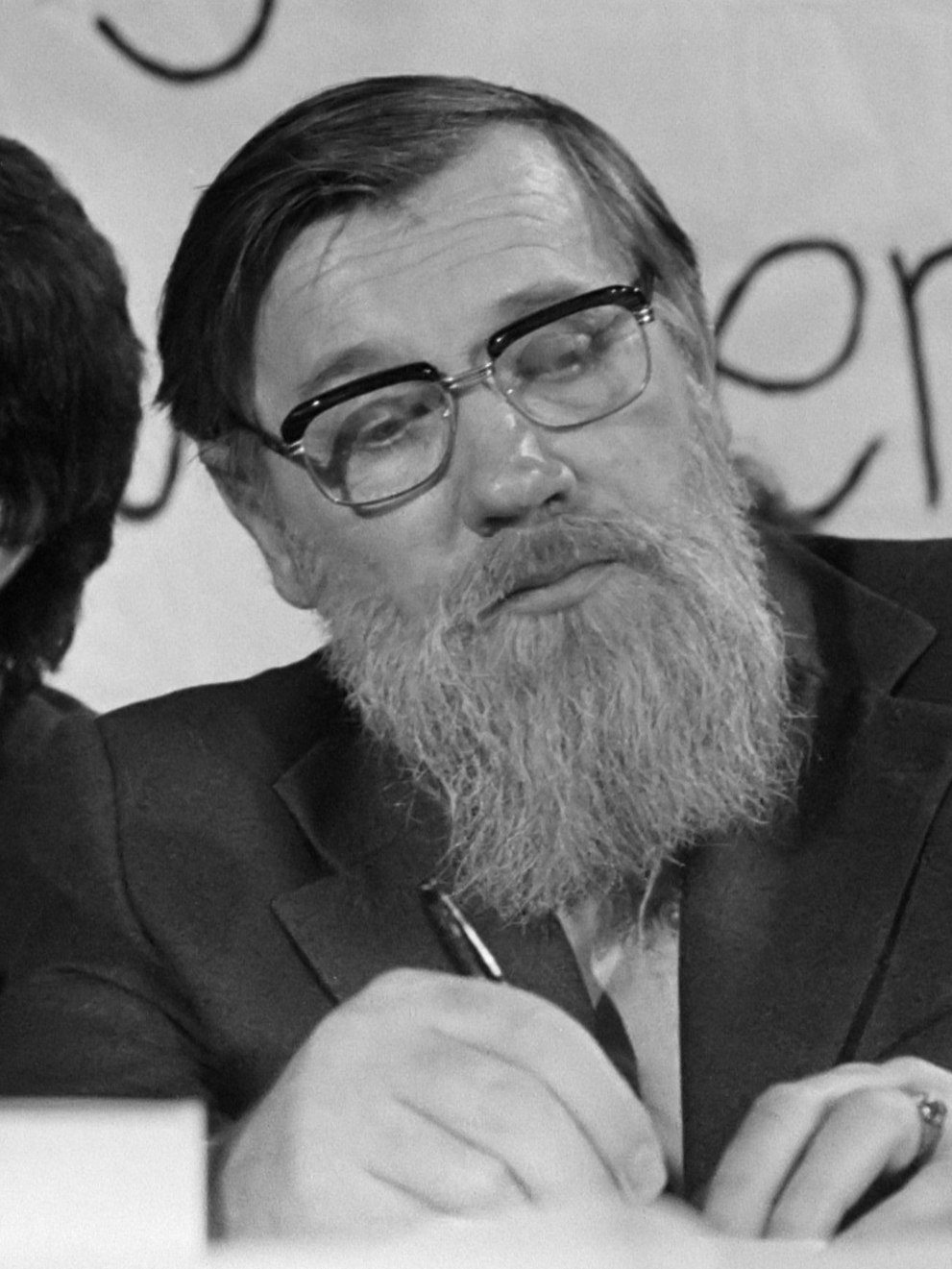

Андрей Синявский (Абрам Терц). Но про кого же написать в первую очередь? Про Терца или про Синявского? Надену-ка я костюм, повяжу на шею галстук, и начну… а там видно будет, о ком.

Сегодня, дорогие читатели, нам следует отметить весьма серьезную, можно сказать, знаковую дату – сто лет со дня рождения, не побоимся этого слова, культового писателя – Андрея Донатовича Синявского (Абрама Терца)1. Его классические и порой почти хулиганские тексты оказались настолько близки читателям, что постепенно обрели черты вполне респектабельные, расставшись с почти хулиганским образом2.

За прошедшие почти 100 лет со дня рождения и – увы – уже 38 лет после смерти Абрам Терц, вопреки отчаянным усилиям Андрея Синявского, всё-таки забронзовел сам3.

- 1. – Я кто в твоем лице?!

- 2. Йог ходил босиком по снегу и таинственно говорил, что всем кажется, будто он в сапогах.

- – Видите – я достиг третьей степени посвящения!

- Но все видели, что он без сапог, и смеялись.

- 3. «…Но судьба уркагана изменяется быстро

- То тюрьма, то свобода, то опять лагеря...»

Что такое? Какая-то сорная циферка в глаз попала. Показалось, наверное. Продолжим4.

И в новой публикации его книги обросли объемистым предисловием, массой комментариев, критических статей и исследований5. Что ж, такова судьба всех классиков6.

Строго говоря, о столетии Абрама Терца речь вести рано, поскольку писатель с таким именем родился только в 1955 году, да и можно ли отмечать юбилей несуществующей личности при наличии вполне реального юбиляра?7 Впрочем, важно отметить, что в 1955 году, то есть ровно 70 лет назад между Андреем Донатовичем и Марией Васильевной Розановой начался один из самых плодотворных русских литературных романов8, переросших в супружеский союз, и ни о каком Терце…

Ну хватит уже. Это точно не Андрей Донатович лезет под руку и пытается протаскивать в текст эти инородные вкрапления под видом сносок. И никакой не Терц. Вы выдумка, игривый псевдоним, и не более того. Если взялся писать, так пиши про то, что сам видел или хотя бы слышал из проверенных источников. Чтобы читательская душа, путешествуя по страницам, не портила понапрасну драгоценное зрение, но получала бы надежные и полезные сведения для внутреннего развития.

Послушайте, это уже ни в какие ворота! Я прошу убрать этот совершенно ненужный курсив в предыдущем абзаце. Сноски – еще туда-сюда, но недопустимо лезть в самый текст, осуществляя самую дерзкую и антиобщественную интервенцию!9 Если вам так уж приспичило перебивать автора, готовящего к печати статью о юбилее нашего выдающегося литератора и ученого, и без ваших диверсий вы обойтись не можете, попробуйте опровергнуть Марию Васильевну Розанову, супругу Андрея Донатовича и верную подругу Абрама Терца10.

«Я провела потрясающий 55-й год в объятьях Синявского. Я стала заманивать его в свои сети. Раз этот человек мне нужен, тогда мы ему подарим Переславль-Залесский, мы подарим ему прогулку на купола Василия Блаженного, другие свои сокровища. Синявский доблестно со мной туда-сюда лазил и очень всем этим обольщался», - так пишет Мария Васильевна. Вот только Новый 1956 год ей пришлось встречать без него: Синявский был в то время еще женат на своей однокласснице. Классический неудачный ранний брак. Ага! И никаких ваших сносок.

- 4. – Работа царская – думать не надо.

- 5. Съешьте конфету, чтобы сладко было во рту.

- 6. Да будь труд писателя самым неблагодарным занятием, вытягивающим жилы и иссушающим душу, он - в идее - развлечение, времяпрепровождение под абажуром, сродни театру и карнавалу. Это забыли Флобер и Чехов, изнывавшие под бременем литературного дела. С тех пор повелось: "труд", "работа". Ну и что ж, что трудно? Трудно - да сладко. Не дрова грузить: Саламбо, Каштанка. Они забыли, что книга всегда с картинками.

- 7. А вы доживите сперва до 75-ти, а после говорите!

- 8. - Ну так и идет на меня во всей прелюбодейной одежде и улыбается, показывая все 38 зубов!

- 9. Семь бед – один ответ

- 10. Было ей восемнадцать. Никому не доступна.

- Понапрасну ребята увлекалися ей —

- Не подарит улыбкой, не полюбит как надо

- И с каким-то презреньем все глядит на людей.

«С Синявским, в конце концов, мы любой Новый год встречали только вдвоём. Мы никуда не ходили. Особенно когда к нашей компании прибавился третий, а именно Абрам Терц. Мы составили это своё трио и уже поняли, что далеко не каждый год у нас будет вместе. Выпивали за то, что в этот год пронесло, ничего не случилось. Живём до следующего Нового года».

Мария Васильевна сразу после развода Синявского с первой женой вышла за него замуж, никаких богемных подпольных сожительств, обычная ячейка общества11.

Мария Васильевна, вам-то уж никак не к лицу! Ну вы же не этот Терц, серьезная женщина, как можно? Я только что собрался рассказывать читателям о том, что Синявский был примерным мужем и его роман со Светланой Аллилуевой, дочкой Сталина, был не более чем сплетнями. Она просто работала в секторе советской литературы ИМЛИ, где с аспирантуры и до самого ареста работал Синявский12.

Нет, ну если вы сами того желаете… Пожалуйста. И вообще, я старался придать юбилейной статье нейтральный торжественный характер. Андрей Донатович, ну хоть вы за меня заступитесь, нельзя же превращать все в балаган!

Вы познакомились с Марией Васильевной в 1955 году в Третьяковской галерее. Хотя и раньше встречали ее на филфаке МГУ13, говорят, она о вас читала статью в стенгазете… И вы туда же?

Буду писать и без вас!14

Да я совсем не о том! Вы сами поймите: писать о вас юбилейную статью – вообще работа не для слабонервного. Вы умудрились со всеми поссориться. С советской властью. С либеральной интеллигенцией. С Народно-трудовым союзом и почвенниками. С кем вы не поссорились? С Довлатовым и Лимоновым. Удивительно. Ну, с Довлатовым, положим, не так трудно было сохранить отношения…15

- 11. Я сказала Синявскому, что носки штопать не собираюсь. Но со мной не соскучишься.

- 12. Вдруг звонок в дверь, и входит Светлана Сталина. Я говорю: «Светлана, садитесь с нами, вот мы сейчас будем ужинать». Светлана говорит: «Маша, я не сяду. Я пришла за Андреем». Я говорю: «То есть как за Андреем?» – «Маша, вы увели Андрея у жены, а сегодня я увожу его от вас». Я смотрю на Светлану, ну и шуточки, я говорю Синявскому голосом ласково-иезуитским: «Андрюша, – говорю я, – не кажется ли тебе, что, изучая историю СССР, ты зашёл слишком далеко?» Вот так мы и общались.

- 13. Если бы стать скопцом — сколько можно успеть!..

- 14. Любая личность противна, если ее много.

- 15. — Довлатов был очень милый, особенно при поверхностном общении (другого у нас и не было). И проза очень милая — что, собственно, и помешало ей стать большой.

Марья Васильевна, я знаю, что это не Синявский, а вы! Недаром Наталья Рапопорт прекрасно сформулировала, когда во время интервью вы все время вместо мужа отвечали на адресованные ему вопросы: «Синявский пишет, потому что не имеет возможности говорить».

И стал я писать о Синявском без Синявского, без Марии Васильевны и без третьего персонажа, который не пойми кто – то ли он Терц, то ли и не Терц вовсе. И кто бы он мог быть?

Жил-был мальчик. Его фотографий в детском возрасте в общественном доступе нет. Куда они делись? Да кто их знает. Отца его первый раз арестовали при царской власти и выгнали из Горного института в Санкт-Петербурге за участие в революционном движении, было это в 1913 году. Второй раз арестовали в 1924 году как американского шпиона, но тогда вину доказать не удалось, а третий раз арестовали в 1951 году, и в это время вину никто и не стал доказывать, так что вышел срок, но вышел срок и тому, кто стоял за посадками, и вскоре отца выпустили, а в 1960 году он умер. В Старой Руссе, на Соборной стороне, на бывшем Симоновском кладбище его могила с надписью на надгробии. «Донат Евгеньевич Синявский. 1890—1960». Тут же, в Старой Руссе, жила родная сестра Андрея Донатовича, заведовала Горздравотделом. Когда Андрея Синявского осудили, в колонию брату она написала: «Мало тебе дали — 7 лет, за измену Родине надо было больше дать». Знакомые интонации.

Кстати, в раннем детстве мальчика называли Донатом, но вышел конфуз. Звали его дома «Десиком», но во дворе жила собачка «Дези». Он потребовал себе «человеческое» имя, причем выбрал сам имя «Роберт», как у сына капитана Гранта. Пришли к компромиссному варианту - Андрей.

После школы в 1943 году мальчик был сразу призван в армию, и служил радиотехником на аэродроме. Затем еще до демобилизации поступил на заочное отделение филологического факультета МГУ, уволившись в запас, перешел на дневное. Превратился из мальчика в молодого мужчину, рано женился. Писал о Горьком (о нем он еще в 1952 году защитил кандидатскую диссертацию), о Маяковском, потом – о Пастернаке, об Ахматовой, о Бабеле. Словом, о тех, про кого было писать нежелательно. Куда как правильнее писать о Софронове, о Долматовском, о Демьяне Бедном.

Ах, о Софронове… Ну, ладно. И он напишет. В «Новом мире». И напишет так:

«Автор находится как бы в плену своей фразеологии. Он топчется на месте, не в силах преодолеть тесные границы раз и навсегда заданного лексикона. Вместо того чтобы выразить предмет словами, поэт как бы надевает на него постоянную словесную маску, скрадывающую реальные черты, физиономию жизни. Привязалось, например, слово «шрамы», и вот оно уже употребляется всюду - к месту и не к месту, точно автор им пользуется автоматически, по привычке. И на зданиях Плимута «всюду виднеются шрамы», и на теле яванца «под рубахой - черный шрам», и щит лондонской рекламы «черными шрамами букв поражен», и в Нагасаки «шрам не зажил еще у людей ни один» (хотя, как известно, шрам появляется на месте зажившей раны). Разумеется, у каждого поэта есть свой стиль, свой словарь. Но эти «шрамы» не приметы творческой индивидуальности автора, а результат шаблонных поэтических решений».

Люди, которые помнят, к чему призывал «антисионистский роман-памфлет» Ивана Шевцова «Тля», нередко говорят, что никто не смел и голову поднять, когда он появился, мол, все проглотили это издевательство над «неправильным», не соцреалистическим искусством.

«В романе «Тля» всего хватает — и ругани, и безграмотности, и крокодиловых слез... Это понятно: то, что всей нашей жизнью исключено из обращения, иногда пытается мстить за свои несчастья и ради этого ничем не брезгует. Но непонятна, непостижима новость, поджидающая нас в самом конце книги, когда, дочитав ее, мы узнаем, что издательство «Советская Россия» размножило «Тлю» стотысячным тиражом и выпустило, как сказано там, в «дополнение к тематическому плану 1964 г.», то есть зеленой улицей, в ударном, сверхурочном порядке, как радостный сюрприз...» Шевцову ответили и в «Литературной газете», и в Комсомольской правде». И в «Огоньке». Но точнее и убедительнее всех была основанная на серьезнейшем образовании и широчайшей эрудиции отповедь Синявского. В финале он приводит цитату из некоей «старинной книги», называть которую не стал. А была это книга немецкого философа Георга Андреаса Вилля «Свет, зримый в лицах, или Величие и многообразность зиждителевых намерений, открывающиеся в природе и во нравах», напечатанная в 1773 году, сначала бывшая наставлением для художников и поэтов, а затем переизданная… для детей! Вот какую цитату выбрал для финала своей статьи Андрей Донатович:

«Таков есть Хулитель. Из очей его сверкает завистливый и снедающий огонь, а из свирепых челюстей исходит на врагов и на приятелей град, преисполненный поношений и ругательств. Сии ударяют и разят жестоко, терзают и язвлят, и нигде не можно от них укрыться. Но к щастию нашему, Хулитель опровергает через то купно и собственное свое благоденствие; и, будучи попран, исчезает он, подобно граду, таящему на разженной земле.

Приводит в страх, разит, и часто убивает;

Но чуть появится, сам скоро исчезает».

Многим, ох как многим распоясавшимся «памфлетистам» стоит почаще перечитывать эту цитату!

О том, как гон женился на Марии Васильевне Розановой, вы уже знаете. Молодая семья поселилась около Арбата в Хлебном переулке, в доме № 9 и квартире № 9. О том, как бывал тут и что тут делал Высоцкий, тоже много написано.

Молодой критик проявлял удивительное упрямство, отстаивая свое мнение. И не менее тверд, чем с хулителями, был он, например, с… Твардовским!

«Твардовский долго меня уговаривал, чтобы я писал не только критические, в смысле разгрома, отрицания или насмешки, статьи. Он хотел, чтобы я, как критик «Нового мира», выступил с какими-то позитивными примерами. Ну, в частности, он уговорил меня написать об Ольге Берггольц. Он хотел, чтобы я написал о Маршаке. О Маршаке я писать не хотел, не считая его творчество большим явлением. И тут в споре Твардовский в запальчивости сказал: «Знаете, через 20 лет от вашего Пастернака не останется ни строчки, а от Маршака две детские считалочки войдут в хрестоматию».

Ну, да споры литераторов никому вреда не приносят.

А в 1960 году Юлий Даниэль и Синявский несли на похоронах Пастернака крышку его гроба16. Начинается… Марья Васильевна, ну просил же! У нас тут время сложное, писать нужно… ответственно.

А с 1956 года в русской литературе появилось новое яркое имя – Абрам Терц.

Двадцать лет назад, на юбилейном вечере в зале Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино почтенный музыкант, литературный критик и кинематографист Ефим Гофман исполнит отнюдь не в академической манере:

- Абрашка Терц - карманщик всем известный,

- А Сонька наша известна по Москве;

- Абрашка Терц все шарит по карманам,

- А Сонька наша хлопочет о себе...

- Абрашка Терц собрал большие деньги,

- Таких он денег сроду не видал,

- На эти деньги он справил именинки

- По тем годкам, которые он знал.

- 16. Мы по этому поводу шутили: Синявский и Даниэль несут свою скамью подсудимых.

Профессора Сорбонны Луи Мартинез и Мишель Окутюрье приготовят доклады…17 Марья Васильевна! Все! Скучное изложение фактов.

В 1964 году в Москву приехал американский писатель, автор знаменитого «Кентавра», Джон Апдайк. Естественно, привели его и в Дом литераторов, в ресторан. Замахнув за дружбу народов и здоровье присутствующих дам, американец тихонько спросил, а как бы найти прозаика Абрама Терца. Нет ли его тут, в ресторане?

Несколько секунд было прекрасно слышно, как где-то бархоткой обрабатывают до блеска хрустальный бокал. Затем человек в костюме быстро разрядил обстановку, сообщив, что «Компетентная лингвистическая комиссия изучила и проанализировала тексты этого пресловутого Абрама Терца, и теперь можно со всей определенностью заявить: это не русский писатель из России, всё это пишет эмигрант, давно живущий в Польше. Он и язык-то родной забыл или плохо выучил». Если Апдайк поверил, то зря.

Пять лет компетентные органы не могли доискаться, кто такие пресловутые Николай Аржак и Абрам Терц. Ну, ясно, что два еврея, но евреев много. Юлий Даниэль (это он был – Аржак) даже предлагал Синявскому написать для «Нового мира» разгромную статью о самозванцах, клевещущих на советскую литературу под псевдонимами.

Критик Рюриков писал в «Иностранной литературе»: «В прошлом году в Англии и Франции вышел роман «Из советской жизни» под названием «Суд идет». Автор укрылся под псевдонимом Абрама Терца. Даже из сочувственного изложения ясно, что перед нами неуемная антисоветская фальшивка, рассчитанная на не очень взыскательного читателя… Ратующие против социалистического реализма эстетствующие рыцари «холодной войны» – к какой достоверности, к какой правде тянут они?..»

Синявский предчувствовал, чем все это кончится, и признался жене, что он и есть Абрам Терц. Кстати, Марья Васильевна строго следила, чтобы дома не хранилось ни одного черновика, ни строчки, которая могла бы вывести органы на след Абрама Терца.

Наверное, тогда и был заключен на небесах тот брак, который стал столь значительным для русской литературы.

Все, что выделено курсивом или попало в сноски – написано Абрамом Терцем, Андреем Синявским и Марьей Васильевной Розановой.

Надеюсь, теперь вам захочется почитать о том, что случилось потом со всеми троими сегодняшними юбилярами.

- 17. Знаю я этого профессора Сорбонны. Видала я, как он сидел в Московском университете и записывал лекции за Синявским, аккуратно-аккуратно записывал. А рядом с ним кто сидит? Тоже профессор? Да какой он, к чертовой матери, профессор?! Он, между прочим, прогульщик и на лекции Синявского, сука такая, не ходил, а исключительно интересовался всякой московской жизнью: то там он, то сям он. Ничего, тоже получился. Это я к тому, что высшее образование — не самое главное. Но это — любимейшие переводчики, блестящие люди, замечательные ребята, несмотря на то, что один из них был аккуратист, а другой — прогульщик.