Текст: Ольга Лапенкова

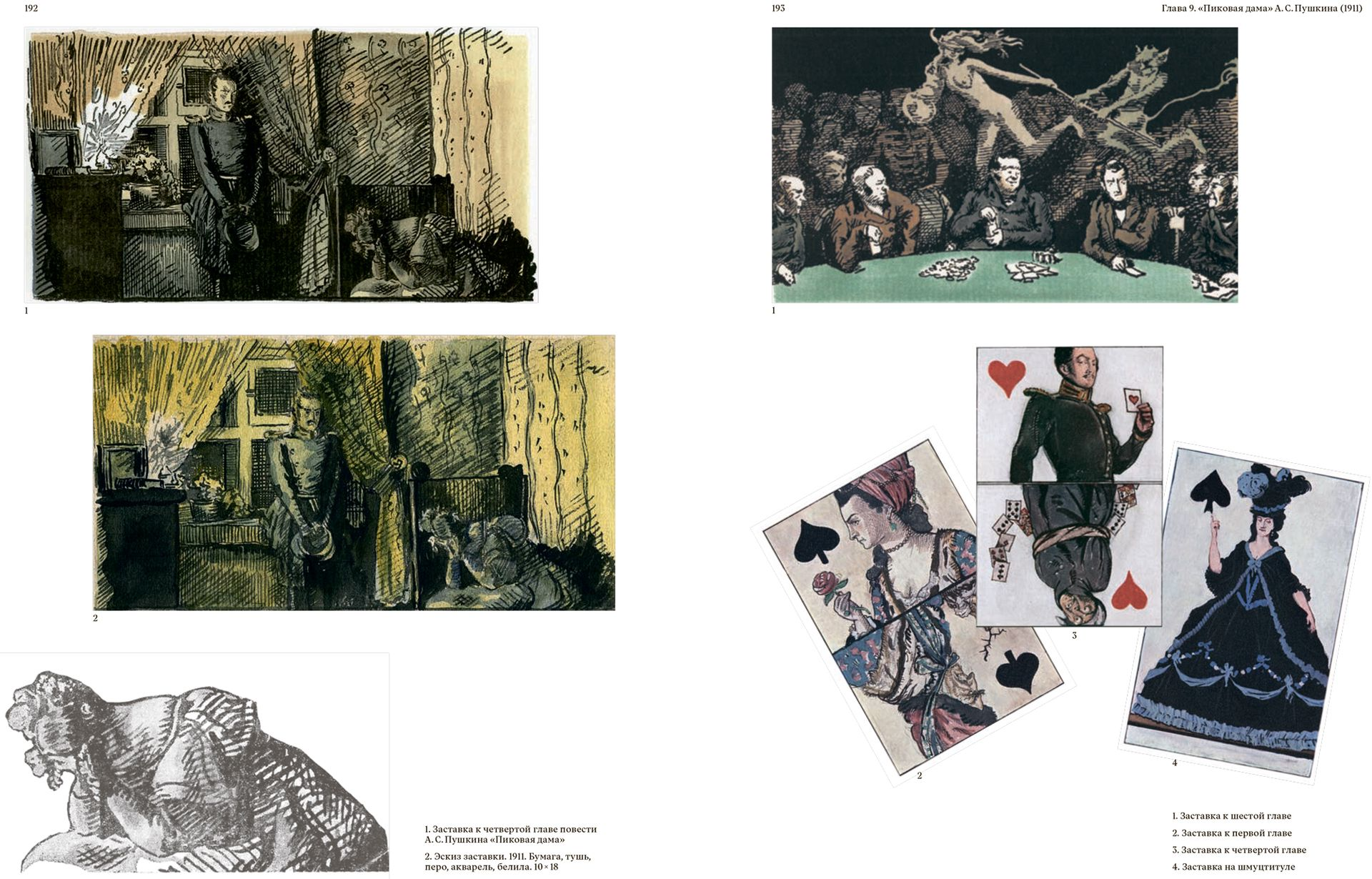

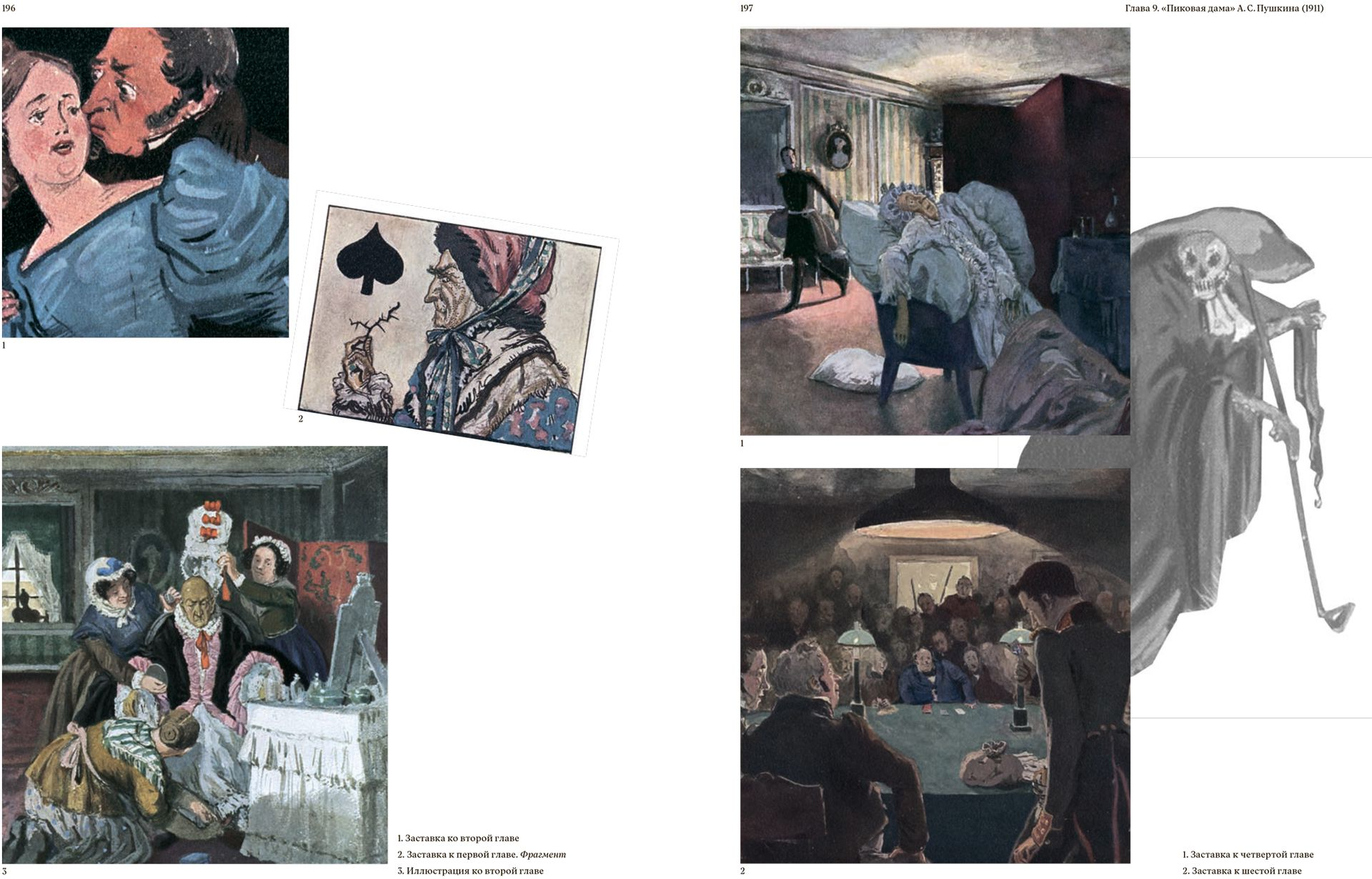

Пушкинская «Пиковая дама» – повесть, события которой можно трактовать двояко. С одной стороны, ближе к развязке в ней начинает происходить настоящая чертовщина, которую легко принять за чистую монету (особенно учитывая, что при написании повести Пушкин, судя по всему, вдохновлялся произведениями Гофмана, особенно романом «Эликсиры сатаны», где какая только дичь не творилась). С другой стороны, чертовщина эта касалась только главного героя – Германна, который подошёл к финалу повести, мягко говоря, в расстроенных чувствах, а перед решающим «поединком» за карточным столом выпил немало вина.

Поэтому не исключено, что потусторонние интриги – не более чем галлюцинации центрального персонажа, а печальный финал – закономерный исход любого человека, который на пути к богатству готов пожертвовать счастьем и даже жизнью другого.

Как трактовать описанные в повести события, не знал даже Ф. М. Достоевский, который в письме к одному из товарищей рассуждал:

«Пушкин, давший нам почти все формы искусства, написал „Пиковую даму“ — верх искусства фантастического. И вы верите, что Германн действительно имел видение, и именно сообразное с его мировоззрением, а между тем в конце повести, т. е. прочтя её, Вы не знаете как решить: вышло ли это видение из природы Германна, или действительно он один из тех, которые соприкоснулись с другим миром, злых и враждебных человечеству духов… Вот это искусство!»

Впрочем, каким бы необычным ни казался выбранный Пушкиным сюжет, у важнейших героев – самого Германна и его баснословно богатой тётушки – были прототипы. И более того: знакомые Александра Сергеевича без труда их отгадали! В дневниках Пушкина сохранилась запись: «Моя „Пиковая дама“ в большой моде. Игроки понтируют на тройку, семерку и туза. При дворе нашли сходство между старой графиней и кн. Натальей Петровной и, кажется, не сердятся...»

Наталья Петровна Голицына, которой на момент написания повести было 92 года, была известнейшей в первой половине XIX в. светской дамой. Несмотря на почтенный возраст, она сохраняла немалое влияние на петербургскую общественность вообще и на своих порывистых родственников – в частности. Одним из таковых был Сергей Григорьевич Голицын, блистательный молодой человек, который вообще-то довольно ответственно относился к финансам, но однажды проиграл-таки в карты крупную сумму.

Правда, в реальности всё закончилось совсем не так мрачно, как в пушкинской повести. Потому-то Пушкин и удивился, что знакомые Натальи Петровны «не сердятся» на сходство с «пиковой дамой». Вообще-то они имели полное право сердиться! Ведь автор жестоко расправился с вымышленной героиней. А Германн оказался категорически нехорошим человеком (в отличие от прототипа, который, по воспоминаниям современников, был настоящим душкой).

Вымышленный персонаж – «пиковая дама» Анна Федотовна

Пожилая интриганка Наталья Петровна выведена в пушкинской повести под именем Анны Федотовны. Вот что рассказывает о ней внук – ветреный молодой человек по фамилии Томский:

«Надобно знать, что бабушка моя, лет шестьдесят тому назад, ездила в Париж и была там в большой моде. <…>

В то время дамы играли в фараон. Однажды при дворе она проиграла на слово герцогу Орлеанскому что-то очень много. Приехав домой, бабушка <…> объявила дедушке о своём проигрыше и приказала заплатить.

Покойный дедушка, сколько я помню, был род бабушкиного дворецкого. Он её боялся, как огня; однако, услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из себя, принёс счёты, доказал ей, что в полгода они издержали полмиллиона, <…> и начисто отказался от платежа. <…>

С нею был коротко знаком человек очень замечательный. Вы слышали о графе Сен-Жермене, о котором рассказывают так много чудесного. <…> Бабушка знала, что Сен-Жермен мог располагать большими деньгами. Она решилась к нему прибегнуть. Написала ему записку и просила немедленно к ней приехать.

Старый чудак явился тотчас и застал в ужасном горе. Она описала ему самыми чёрными красками варварство мужа и сказала наконец, что всю свою надежду полагает на его дружбу и любезность.

Сен-Жермен задумался.

«Я могу услужить вам этой суммою, – сказал он, – но знаю, что вы не будете спокойны, пока со мной не расплатитесь, а я бы не желал вводить вас в новые хлопоты. Есть другое средство: вы можете отыграться <…>». Тут он открыл ей тайну, за которую всякий из нас дорого бы дал…

В тот же самый вечер бабушка явилась в Версаль <…>. Она выбрала три карты, поставила их одна за другою: все три выиграли ей соника, и бабушка отыгралась совершенно. <…>

– Как! – сказал Нарумов, – у тебя есть бабушка, которая угадывает три карты сряду, а ты до сих пор не перенял у ней её кабалистики?

– Да, чорта с два! – отвечал Томский, – у ней было четверо сыновей, в том числе и мой отец: все четыре отчаянные игроки, и ни одному не открыла она своей тайны <…>. Но вот что мне рассказывал дядя, граф Иван Ильич, и в чём он меня уверял честью. Покойный Чаплицкий, тот самый, который умер в нищете, промотав миллионы, однажды в молодости своей проиграл – помнится Зоричу – около трёхсот тысяч. Он был в отчаянии. Бабушка, которая всегда была строга к шалостям молодых людей, как-то сжалилась над Чаплицким. Она дала ему три карты, с тем, чтоб он поставил их одну за другою, и взяла с него честное слово впредь уже никогда не играть. Чаплицкий явился к своему победителю: они сели играть. Чаплицкий поставил на первую карту пятьдесят тысяч <…>, – отыгрался и остался ещё в выигрыше…»

История вполне понятная, хотя и требует некоторых комментариев.

Фараон (также «стосс») – популярный в XVIII–XIX вв. вид карточной игры, для участия в которой не требуется ничего, кроме везения. Суть её заключается в том, что один игрок загадывает карту, а второй, взяв колоду, «мечет» её, то есть разделяет на две стопки: одну карту кладёт направо, вторую – налево, третью – снова направо, и так далее. Если загаданная первым игроком карта оказывается в левой стопке, то выигрывает тот, кто делал ставку; если в правой – выигрывает тот, кто «метал».

Несмотря на простоту этой игры, именно она становилась причиной того, что аристократы проигрывали друг другу баснословные суммы. Отказаться же от уплаты карточного долга было почти невозможно: такой платёж считался делом чести. Если человек оставлял проигранные деньги себе, то его вычёркивали из общества, иногда в переносном, иногда в самом прямом смысле: должника (или, если задолжала женщина, – её мужа) могли вызвать на дуэль и, соответственно, убить.

Герцог Орлеанский – титул, который присваивался во Франции начиная с XIV века. Доставался этот титул человеку, являвшемуся вторым сыном «действующего» короля. В случае, если что-то случалось и с отцом, и со старшим братом, именно он занимал престол. Разумеется, герцог Орлеанский был невероятно значимой фигурой – и мог позволить себе играть на какую угодно сумму.

Граф Сен-Жермен – таинственный человек, объявивший себя внебрачным сыном герцога Медичи, а также магом и алхимиком (то есть тем, кто может из «обыкновенных» веществ получать драгоценные металлы) и получивший за счёт этого большую известность. Однако, несмотря на популярность Сен-Жермена во Франции XVIII в., историки до сих пор не знают даже точного имени этого великого мистификатора.

Полмиллиона – колоссальная сумма, если знать, как перевести деньги Российской империи в современные. Чтобы сделать это хотя бы примерно, к «старинной» сумме нужно дописать три нуля. И тогда получится, что за полгода Анна Федотовна с супругом потратили 500 000 000, то есть полмиллиарда нынешних рублей! Неудивительно, что супруг «пиковой дамы» разозлился и велел не отдавать долг, и даже перспектива дуэли с герцогом Орлеанским его не особенно испугала.

К счастью, в тот раз у супругов всё обошлось, и они благополучно вернулись в Россию, где воспитали – как уже говорилось – четырёх сыновей. Но, по закону бумеранга, возвращать долги книжной героине всё равно пришлось, притом совершенно кошмарным способом.

Реальный человек – Наталья Петровна Голицына

Н. П. Голицына (1741–1838), как и Авдотья Федотовна, немало времени провела за границей. Будучи дочерью российского дипломата П. Г. Чернышёва, она родилась в Берлине, куда отца послали по службе, – а первые годы жизни по причине очередного переезда провела в Лондоне. В 12-летнем возрасте Наталья Петровна перебралась в Россию – чтобы спустя четыре года оказаться во Франции, где она произвела фурор в светском обществе и даже умудрилась познакомиться с королём.

Спустя какое-то время Наталья Петровна опять оказалась в России, где вышла замуж за князя В. Б. Голицына, отличавшегося, как и супруг «пиковой дамы», нетипично мягким, особенно по меркам того времени, характером. А к сорока годам она со всей семьёй снова перебралась в Париж – и там долго и счастливо жила с мужем и детьми, еженедельно давая балы для местной и приезжей знати, тратя на это баснословные деньги – и получая в ответ всеобщее восхищение и преклонение.

Подобно вымышленной Авдотье Федотовне, Наталья Петровна являлась матерью большого семейства: у «пиковой дамы» было четыре сына, у реальной княгини Голицыной – три сына и две дочери. У её детей, в свою очередь, тоже появились многочисленные потомки. Так что в 97-летнем возрасте Голицына умерла, окружённая целой толпой родственников. Причём Дмитрий – единственный сын княгини, оставшийся на тот момент в живых, – получил громадное наследство: 16 000 (!) душ, то есть крепостных крестьян. (Поскольку «душами» считались только мужчины, нетрудно посчитать, что в услужении Натальи Петровны находилось порядка 32 000 человек – население не самого маленького города.)

Пушкину, правда, не довелось проводить Наталью Петровну в последний путь. Александр Сергеевич погиб на дуэли за год до того, как отправилась в иной мир «пиковая дама». Однако он, безусловно, знал её многочисленных внуков и правнуков – и понимал, что некоторые из них наверняка хотели бы «откусить» от её огромного имущества. Однако, к счастью, ни у кого это желание не вылилось в преступный план – в отличие от Германна, покусившегося на чужую жизнь и получившего по заслугам.

Вымышленный персонаж – Германн

Германн, в начале повести – здравомыслящий тихоня, а в конце – обманщик и душегуб, никогда не располагал большими средствами. На первой странице повести мы видим его даже не участником, а просто наблюдателем карточной игры, которого никто не может принудить сделать ставку. На все уговоры он отвечает: «Игра занимает меня сильно, но я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее».

Впрочем, вскоре он поддаётся-таки светским соблазнам и встаёт на скользкий путь. Ради этого он морочит голову девушке, которая видит в нём будущего мужа, а также… но здесь мы остановимся. Внимательный читатель (если вдруг у него ещё не дошли руки до «Пиковой дамы», но дошли до этой статьи) уже понял, что Германн поступит очень-очень плохо, но что конкретно случится, мы пересказывать не будем – и предоставим школьнику узнать это самостоятельно. Ведь в хорошем произведении более важно не столько то, что произошло, сколько то, как это произошло.

Реальный человек – Сергей Григорьевич Голицын

В отличие от Германна, С. Г. Голицын (1803–1868), один из многочисленных родственников знаменитой княгини, был замечательным человеком: верным семьянином, добрым другом, ценителем музыки и литературы – и, кстати, неплохим хозяином своего имения. В то время как многие дворяне проматывались в пух и прах, Сергей Григорьевич хоть и участвовал в светской жизни, и в частности в карточных играх, меру в этом деле знал. И всё же один случай едва не стал для него фатальным: Голицын проиграл такую сумму, что отдавать её пришлось бы годами.

Надеясь занять деньги, Сергей Григорьевич обратился к тётушке Наталье Петровне. И та, подобно мистификатору Сен-Жермену, не дала ему денег, зато поделилась одним секретом. Благодарный за совет, Голицын рискнул его использовать – и благополучно отыгрался, а впредь был осторожнее в карточных делах.

Дальнейшая судьба С. Г. Голицына сложилась более чем удачно. Он счастливо дожил до 65 лет (по нашим меркам возраст не самый солидный, но для XIX века с поправкой на уровень развития медицины – вполне), воспитав шестерых детей и почти всех крайне удачно пристроив. Два его сына стали сенаторами, один – крупнейшим виноделом; старшая дочь стала фрейлиной, а средняя вышла замуж за австрийского графа.

Обо всём этом Пушкин, чья жизнь оборвалась намного раньше, чем жизнь Голицына, тоже не узнал. Однако тенденцию наметил правильно. Если хороший человек единожды допускает ошибку, то это, как правило, ему прощается. А вот негодяй, поставивший своё благополучие выше спокойствия и даже жизни других, неизбежно теряет всё, что имел.

Источники

- А. С. Пушкин. ФЭБ: Дневники.

- Биографическая справка: Голицын Сергей Григорьевич (на сайте библиотеки М. Мошкова).

- Наталья Петровна Голицына. «Усатая» княгиня (на сайте журнала «Сноб»).