Мы продолжаем публиковать рецензии выпускников пятой Школы критики имени В.Я. Курбатова - проекта крупнейшей литературной премии "Ясная Поляна". Работы написаны на книги из Короткого списка "Современная русская проза" - главной номинации премии. В партнёрстве с премией публикуем лучшие критические обзоры, предоставленные "Году Литературы" прямиком с "Ясной Поляны".

Текст: Арина Киселева

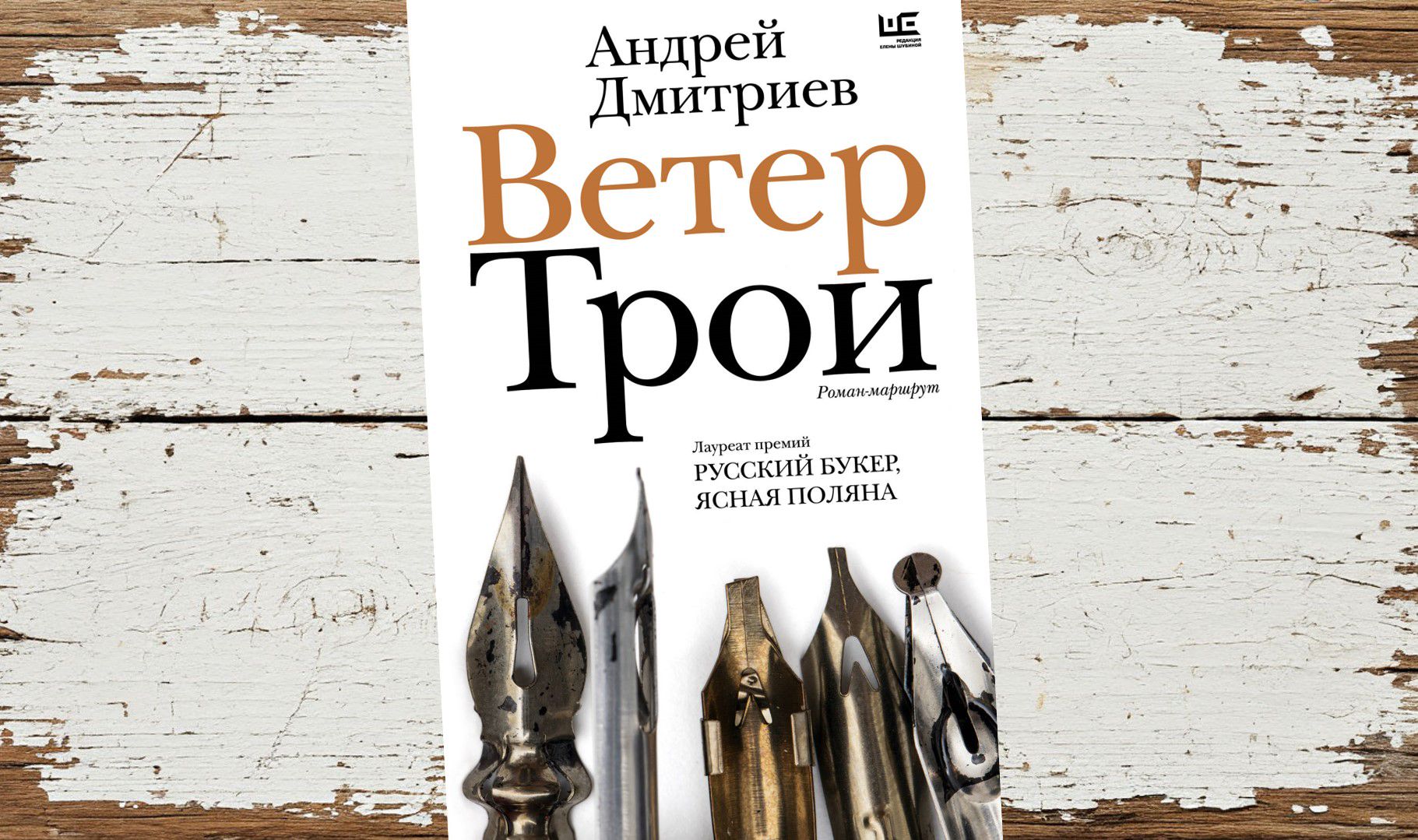

Андрей Дмитриев "Ветер Трои"

- М.: АСТ, редакция Елены Шубиной. 2025. - 320 с.

К чему читать чужие сны?

Мария и Миша знакомятся и влюбляются еще подростками: они гуляют, ходят в кино и мечтают о будущей совместной жизни. Внезапно по нелепой случайности Миша попадает в детскую колонию. С тех пор их постоянно разводит судьба: они учатся и работают в разных городах, лишь переписываясь и встречаясь урывками. После нескольких лет таких недоотношений Мария решает уехать в Америку с новым возлюбленным, профессором-археологом Филом. В Шереметьеве герои прощаются — и вновь встречаются только через сорок лет. Мария прилетает к Мише в Турцию, и вместе они отправляются в дорожное путешествие, чтобы увидеть Трою и «начать все сначала».

Несмотря на довольно романтичный зачин, новый роман лауреата «Ясной Поляны» и «Русского Букера» Андрея Дмитриева — «Ветер Трои» явно задумывался не как love-story второго шанса, а как современная версия древнегреческой трагедии, о чем можно догадаться и из названия. Весь текст пронизывает рок: помимо того, что судьба постоянно разводила героев в прошлом, в настоящем идет 2020 год — пандемия становится не просто фоном, но и драматическим испытанием — в середине романа у Марии резко начинается сильный жар.

Здесь есть и другой обязательный элемент трагедии — хор, разъясняющий читателю обстоятельства жизни героя. Все повествование ведется своеобразным культом Михаила, сборищем иногда незнакомцев, а иногда его отдаленных приятелей, обсуждающим его на интернет-форуме и пытающимся заполнить лакуны его биографии. Идея с многоликим рассказчиком остроумна, но будто не до конца воплощена: культ обожествляет его, символом становятся его седина цвета меди, однако помимо увлеченности последователей подробностями жизни, у этого хора-культа нет ни малейшего объяснения хотя бы самим себе, почему они за ним следуют. Автор и сам это понимает, прямо проговаривая через их уста, что причины делать из Михаила героя — нет:

«Ответить однозначно, в чем причины нашего к нему влечения, нам, говоря по совести, пока не удалось…Всего вернее, нас влечет к Тихонину то самое, что и миллионы нам подобных влечет к прославленным киноактерам, вне зависимости от их наружности и подлинных размеров их таланта: обаяние».

Скажем, что тонка тут грань между ленивым приемом и обоснованием, что такому типу истории и не нужна никакая достоверность.

Возвращаясь к разговору о любви, показательно то, как распределяются имена в произведении: хор называет героя Тихонин, Мария чаще зовёт Тихоня, и лишь в самом финале прорывается её «Миша!» А у самой Марии нет даже фамилии, она будто так и остается лишь образом, Прекрасной дамой, чем угодно, но не реальной женщиной. Возможно ли верить во второй шанс, если, что подростком, что стариком Тихонин продолжает любить лишь то, что придумал сам?

Хочется отметить, что это не история одержимости в духе «Музея невинности» Памука, хотя четверть книги тоже проходит в Стамбуле. Герой здесь совсем не навязчив и никогда не настаивает — за что Мария даже упрекает его (ведь мог заняться с ней любовью еще в молодости, ведь мог не дать ей улететь в Америку). История Тихонина — это скорее история активной бездеятельности. Мы видим, как герой всё время начинает какие-то дела, у него полно знакомств, перелётов, разговоров, но ничего постоянного в его жизни так и не создается, ни в какую сторону он и не движется. Судя по рассуждениям в книге, он избегает нормальной жизни — она кажется ему «гетто», где его запрут. Он человек вечного базара или оркестра, но не участник, а наблюдатель. Интересно, что именно его умение довольствоваться лишь тем, что дано, что само идет в руки, приводит к трагедии. Он готов терпеть, ждать, верить в лучшее, не замечая безнадёжности и не понимая, что время нельзя повернуть вспять и начать все заново. Этот мотив звучит уже на первых страницах:

«В те времена умели и любили из всякой безнадежной потери времени, дарованного человеку при рождении для свободной полноценной жизни, выцеживать надежду – то есть извлекать жизнеутверждающие уроки вроде: «болезнь его преобразила», или «долгая борьба за кусок хлеба не озлобила его, но приучила к состраданию», или «два года армии сделали его мужчиной», ну и, конечно же, «тюрьма пошла ему на пользу». Тихонин вышел на свободу оптимистом».

Также удивительно, что при в общем отличном и выдержанном стиле текста, посвященном любви пожилых людей, во многих местах, где вспоминается возраст — становится неловко («он медленно касается губами ее упругой не по возрасту щеки»). Можно сказать, что изображение старости вообще слабое место романа. Кажется, что и автор, и герои забывают о том, что им идет седьмой десяток.

Мария и Тихонин отлично выглядят, легко занимаются сексом, бодро гуляют на дальние расстояния. Складывается ощущение, что перед нами голливудские звезды, всю жизнь работающие на свое здоровье, чтобы и в 65 лет блистать. Не совсем ясно, зачем был так ярко подчеркнут их возраст в самом начале, если по итогу они ничем не отличаются от типичных сорокалетних.

В любом учебнике писательского мастерства мы встретим правило: если писателю было неинтересно писать определенную сцену, то читателю тем более будет неинтересно ее читать. К сожалению, обратное правилом не является. Писатель может искренне наслаждаться своим письмом, игрой с отсылками, конструированием композиции, но для читателя это легко может стать чем-то наподобие чужого сна. А как известно, нет ничего скучнее.

Сон всегда рассказывает лишь о том, кто его видит, он не вещает о мире вокруг, он частен до скуки. Конечно, возможно идеальное совпадение (возрастом, болями, эмоциями, страхами), которое рождает отклик, но без этой случайности — это всегда мимо.

Однако хочется вспомнить, как Тихонин, большой любитель каллиграфии, признается, что больше всего ему нравится перерисовывать тексты на незнакомых языках — так смысл его не отвлекает и остается лишь радоваться красоте. Что ж, если мы хотим просто радоваться красоте, не присматриваясь к деталям и смыслам, то это с «Ветром Трои» у нас получится.