Текст: Ольга Лапенкова

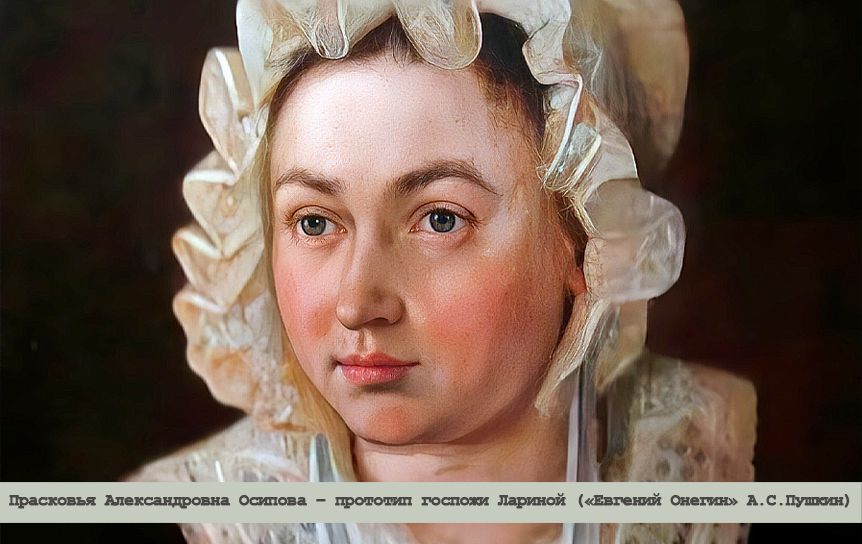

Весь октябрь мы вспоминаем о людях, ставших прототипами героев пушкинских произведений. Мы уже рассказывали про С. Г. Голицына, чем-то напоминающего Германна из «Пиковой дамы», и про П. А. Осипову, чьим литературным отражением стала госпожа Ларина – мама Татьяны и Ольги из «Евгения Онегина». Кстати, в обоих случаях жизнь реального человека складывалась благополучнее, чем судьба литературного двойника: Голицын не разорялся и уж точно никого не убивал (даже случайно), а Осипова после смерти мужа, некогда увёзшего его в глушь, не осталась одна-одинёшенька, а довольно быстро подыскала новую пассию.

Однако бывали и обратные случаи, когда Пушкин прописывал персонажу если не счастливую, то вполне спокойную судьбу, а с реальным человеком творился настоящий кошмар. Так и вышло с Н. Д. Фонвизиной, ставшей прототипом (или, если точнее, одним из прототипов) Татьяны Лариной – и вошедшей в историю в качестве жены одного, а потом и другого декабриста.

Почти Татьяна

Наталья Дмитриевна Апухтина (1803–1869) родилась в дворянской семье, и поначалу всё шло хорошо: её детство, судя по всему, было вполне счастливым. Правда, в какой-то момент девочка стала вести себя странно. Вдохновляясь житиями святых, которые истязали своё тело, Наташа устраивала себе испытания: то целыми днями носила тяжеленный пояс, то часами стояла на палящем солнце. А в 16-летнем возрасте она вдруг сбежала из дома, чтобы уйти в монастырь.

В целом, для XIX века горячая вера в Бога и подражание святым не было чем-то из ряда вон выходящим. В Российской империи на христианских обычаях и ценностях было основано если не всё, то почти всё. Каждый значимый этап жизни человека был связан с тем или иным церковным таинством: новорождённого ребёнка в обязательном порядке крестили; свадьба проходила не в ЗАГСе, а, опять же, в церкви, и называлась венчанием; если человек тяжело заболевал, над ним проводили соборование, а когда умирал – перед погребением отпевали. На могилу, конечно же, водружали крест – и потом молились об упокоении не только Господу, но и тому святому, имя которого носил покойный.

Христианским духом были проникнуты и совершенно обыденные действия. Два века назад, обозначая ту или иную дату, люди говорили не как мы сейчас: «Двадцатого апреля», «Второго августа» или «В конце октября», а «на Пасху», «на Ильин день», «после Покрова» и т.д., ссылаясь на тот или иной церковный праздник. Читать дети учились по Псалтырю, как показано в комедии «Недоросль», – и даже получив образование и достигнув совершеннолетия, были обязаны хотя бы изредка ходить в храм, исповедоваться и причащаться. Безусловно, огромное количество людей относились к этому как к формальности, – но находились и те, кто впитывал веру всей душой и мечтал посвятить себя служению Богу. С разрешения родителей и благословения священника стать монахом или монахиней можно было почти в любом возрасте.

Вот только юная Наталья Дмитриевна пыталась сбежать не в женский, а в мужской монастырь. Она переоделась юношей, выбрала себе новое имя – Назарий – и посреди ночи направилась в путь. До монастыря девушка, впрочем, так и не добралась, – но поступок в любом случае вышел весьма странный. В чём же была его причина?

А причина была, как и у Татьяны Лариной, в несчастной любви. Незадолго до побега Наталья Дмитриевна познакомилась с неким молодым чиновником, имя которого литературоведы так и не установили. Этот юноша стал частым гостем в доме Апухтиных, и Наталья влюбилась в него до умопомрачения. Однако вскоре чиновник перестал приезжать – и сделал это безо всяких объяснений.

Версий, что же там на самом деле произошло, существует множество. Некоторые исследователи говорят, что история Натальи была точь-в-точь похожа на историю Татьяны, которая сама написала молодому человеку письмо, но получила отказ. Другие утверждают, что юноша не просто так наезжал к Апухтиным, а вполне себе собирался жениться, – но именно в этот момент, как назло, отец Натальи задолжал дальнему родственнику крупную сумму, и жених испугался жизни в бедности. Наконец, есть и третья версия: молодой чиновник якобы беззастенчиво озвучил отцу Натальи желаемый – и, к сожалению, слишком большой – размер приданого. (А мы, зная о странных наклонностях Натальи, можем смело выдвинуть четвёртую: молодой человек ездил в дом, чтобы «приглядеться» к девушке, и в конце концов понял, что это не та барышня, с которой можно построить мирную семейную жизнь. А в процессе, к сожалению, не заметил, насколько сильное впечатление производил на барышню каждый его визит.)

Так или иначе, вернувшись после неудачного побега домой, Наталья отказала нескольким женихам и снова засобиралась в монастырь – но теперь уже на полном серьёзе. Мама девушки была не против, но вот отец сказал строгое «нет». И настоял на том, чтобы Наталья вышла замуж – причём за М. А. Фонвизина, того самого родственника, перед которым у семьи Апухтиных были долги. На что девушка не без труда, но согласилась.

Помните, какую отповедь произносит Татьяна Ларина, когда к ней, уже замужней, приезжает Онегин?

- Меня с слезами заклинаний

- Молила мать; для бедной Тани

- Все были жребии равны...

- Я вышла замуж. Вы должны,

- Я вас прошу, меня оставить…

Думается, то же самое, только заменив «мать» на «отца», произнесла бы Наталья Дмитриевна, если её внимания снова стал добиваться тот безымянный чиновник. (А он, по некоторым слухам, действительно добивался – но, как и Онегин, потерпел поражение.)

Однако там, где обрывается сюжетная линия Татьяны Лариной, история Натальи Дмитриевны Фонвизиной только начинается.

Жена декабристов

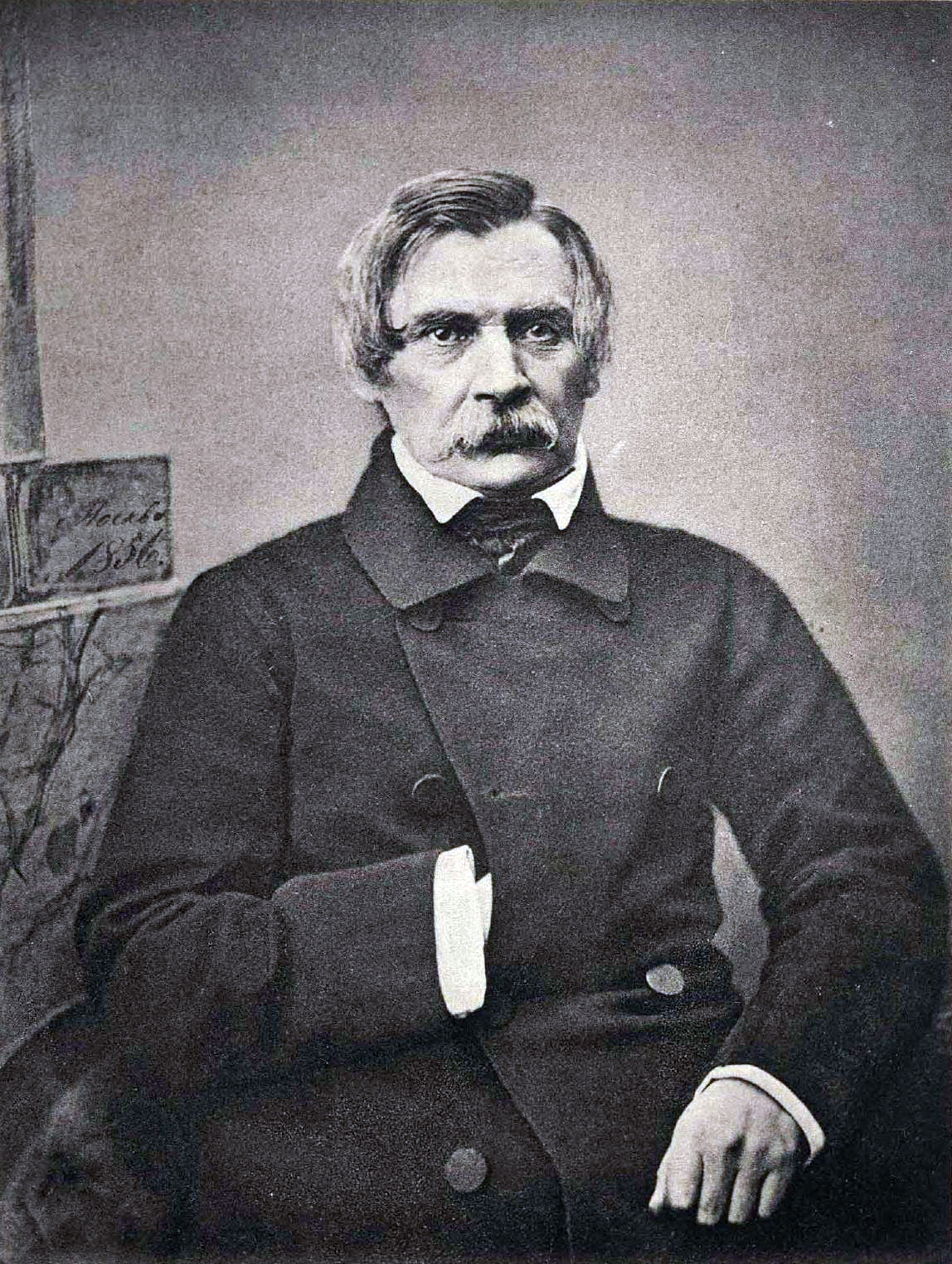

Отец Натальи Дмитриевны наверняка не раз пожалел о том, что не разрешил дочери уйти в монастырь. Потому что Михаил Александрович Фонвизин (1788–1854), герой Отечественной войны, безупречно воспитанный и образованный человек, оказался членом тайного общества. И в 1825 году вместе с декабристами вышел на Сенатскую площадь – после чего был, разумеется, арестован, заключён в Петропавловскую крепость и приговорён к ссылке в Сибирь. И в этот момент Наталья Дмитриевна совершила поступок такой же необъяснимый, как и побег в монастырь: она, вопреки всем преградам, отправилась вслед за нелюбимым мужем в ссылку.

Здесь стоит оговориться, что жёнам декабристов было невероятно трудно уехать в Сибирь. Восстание вспыхнуло сразу после смерти Александра I, в кратчайший период, когда на престоле будто бы никого не было. Историки до сих пор спорят, насколько велики были шансы декабристов на успех, но шансы эти действительно имелись. Поэтому новый император Николай I, брат покойного Александра I, старался предельно усложнить жизнь людей, которые пытались навести в России свои порядки. И, конечно же, он меньше всего хотел, чтобы рядом с бунтовщиками оказались близкие: не только жёны, но и матери, сёстры… словом, любые люди, которые могли бы оказать им моральную поддержку.

С какими преградами сталкивались жёны декабристов, чтобы добраться в Сибирь, можно узнать из поэмы Н. А. Некрасова «Русские женщины». Если же говорить о Наталье Дмитриевне, то ей пришлось оставить на попечение матери двух сыновей, одного – совсем крошечного, родившегося уже после восстания. А в Сибири Фонвизина столкнулась не только с тяжёлыми бытовыми условиями, но и с телесными и душевными болезнями (несколько лет окружающие думали, что Наталья Дмитриевна сходит с ума) – и, что самое печальное, попрощалась со всеми своими детьми. Старшие сыновья, воспитывавшиеся в Петербурге, один за другим умерли от чахотки, не дожив даже до тридцати лет; им так и не довелось повидаться с родителями. Уже в изгнании у четы Фонвизиных родилось ещё два мальчика, но оба умерли во младенчестве.

Михаил Александрович тоже покинул свет раньше, чем супруга. Это произошло в 1854-м. За год до смерти Фонвизин получил разрешение вернуться из Сибири. Правда, жить ему предстояло в имении брата, которое располагалось в Московской области; посещать Москву и Петербург строго воспрещалось. Фонвизин, имевший множество проблем со здоровьем, радовался и такому исходу, но менять образ жизни и климат было уже поздно: многочисленные болезни всё-таки свели его в могилу.

Наталье Дмитриевне на момент смерти супруга было пятьдесят лет. Казалось бы, она должна была вернуться в Петербург – и там доживать свои дни в окружении родственников и дальних знакомых. Но мы же помним, что Фонвизина любила совершать необъяснимые поступки?

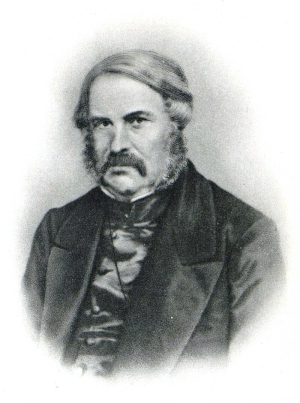

Похоронив мужа, Наталья Дмитриевна немного погрустила, а потом закрутила роман не с кем иным, как с И. И. Пущиным – ещё одним декабристом. Да-да, тем самым, которому посвящено пушкинское стихотворение:

- Мой первый друг, мой друг бесценный!

- И я судьбу благословил,

- Когда мой двор уединенный,

- Печальным снегом занесенный,

- Твой колокольчик огласил.

- Молю святое провиденье:

- Да голос мой душе твоей

- Дарует то же утешенье,

- Да озарит он заточенье

- Лучом лицейских ясных дней!

«Заточенье» упоминается в предпоследней строчке не случайно: стихотворение было написано уже после того, как Ивана Ивановича Пущина осудили и отправили в Сибирь. В 1856 году всех декабристов выпустили на волю (это чуть ли не первым делом совершил новый император – Александр II), Пущин приехал в Петербург – и спустя год повёл Наталью Дмитриевну под венец. Детей в этом браке, конечно, уже не появилось. Пущин работал над воспоминаниями о Пушкине, а Наталья Дмитриевна всячески поддерживала супруга. И активно намекала, что Татьяна списана с неё, а Пущин возмущался: ему не нравилось ассоциировать себя с Онегиным.

К сожалению, второго мужа Наталья Дмитриевна похоронила буквально спустя два года после венчания. Иван Иванович умер в 1859 году. Увы – после десятилетий сибирской жизни это было неудивительно.

Так Наталья Дмитриевна Фонвизина-Пущина снова осталась одна.

Последние годы её жизни были скрашены дружбой с П. С. Бобрищевым-Пушкиным (тоже декабристом). Когда-то давно Павел Сергеевич влюбился в Наталью Дмитриевну, но та была уже замужем за Фонвизиным. Бобрищев-Пушкин повёл себя благородно и не стал (в отличие от Онегина) добиваться от девушки взаимности, а сумел справиться со своей страстью. Наталья всё равно узнала о чувстве приятеля, – но тот заверил, что никогда не запятнает её честь, и обещание сдержал. Но и он умер раньше, чем Фонвизина…

Интересно, часто ли Наталья Дмитриевна жалела, что у её жизни, в отличие от истории Татьяны Ларины, вовсе не открытый финал?

Примечания

Михаил Александрович Фонвизин – это, конечно, не тот Фонвизин, который написал комедию «Недоросль». Однако они являлись родственниками: драматург, Денис Иванович, был родным дядей Михаила Александровича.

Павел Сергеевич Бобрищев-Пушкин – это очень-очень-очень дальний родственник А. С. Пушкина.

Источники

- Г. А. Епифанцева. Жизненный подвиг декабриста Пущина Ивана Ивановича (1798-1859).

- Бронницы. Декабристы. Фонвизина Наталья Дмитриевна.

- Фонд потомков офицеров лейб-гвардии Преображенского полка.