Текст: Игорь Шумейко

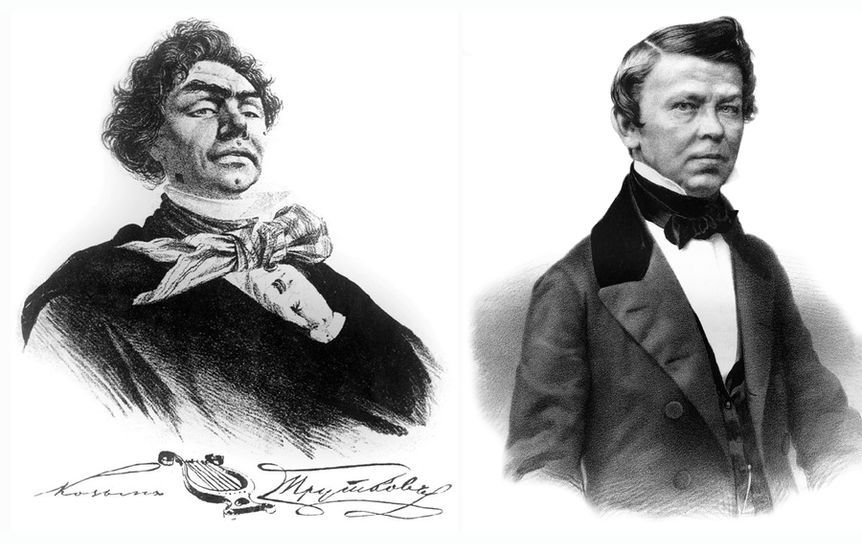

218 лет – не круглая, странная для литературного поминовения дата. Но поминовение Бенедиктова столь же странно: по моему мнению, Бенедиктов – ближайший вдохновитель, «наполнитель» образа Козьмы Пруткова.

Многие российские писатели «клеймили власть золота». От пушкинского Скупого рыцаря и чахнущего над златом Кащея до «Желтого дьявола» Максима Горького. Но был и пример великолепной Иронии…

Козьма Прутков и Пробирная палатка русской литературы

Недооцененная, невидимая миру заслуга Козьмы Пруткова удивительным образом связана c его «легендой», «прикрытием». Казалось, не обремененные службой аристократы, насмешливые петербургские «великосветские шалопаи» граф Алексей Константинович Толстой и его двоюродные братья, дети санкт-петербургского губернатора Алексей, Владимир и Александр Жемчужниковы могли дать своему «гомункулу» любую должность в любом из министерств, департаментов обширной бюрократической пирамиды России, не боясь «обратки». В реальной жизни Прутков был крепостным слугой в поместье Жемчужниковых, но безудержно веселые творцы сделали его – именно директором Пробирной Палаты Горного департамента Министерства финансов.

Задача Пробирных Палат: «Государственный надзор за производством, и обращением драгоценных металлов… и – уже близко! – Уничтожение на ювелирных и других изделиях из драгоценных металлов оттисков фальшивых пробирных клейм, именников».

И Козьма Прутков проверяя золото, клейма, «надзирал» и за русской поэзией («Золотого века»!) Разбирал «ювелирные изделия» – т.е. стихи тогдашних авторов, и… «уничтожал фальшивые пробирные клейма», как уничтожил, например, поэтическую репутацию знаменитого о ту пору Владимира Бенедиктова. «Надзор» Пруткова распространялся и шире. Тонкие, невероятно смешные пародии выявляли фальшь лирики многих поэтов.

Порой они названы прямо: Аполлон Григорьев, Фет, Полонский, Щербина… Ремарка «Будто из Гейне» – указание на легион переводчиков Гейне, заваливших полки книжных лавок. Чаще адресата пародий и не надо было указывать – российский читатель догадлив, хотя вновь и вновь «клюет» на блесну фальшивой лирики. В итоге авторы Козьмы Пруткова поспособствовали формированию хорошего поэтического, литературного вкуса поколений.

Хотя в гениальных пародиях «Шея», «Поездка в Кронштадт» сразу угадывалась «мишень», они всегда сопровождались «Посвящениями»: «Бенедиктову», «В память г. Бенедиктову», «Моему сослуживцу по Министерству финансов г. Бенедиктову».

«Сослуживцем» он назван не в порядке пиитической вольности. Владимир Бенедиктов, секретарь министра финансов, графа Канкрина. А его стихи в 1830-х годах вдруг стали, непонятным образом, предметом настоящей мании. В сегодняшних терминах Бенедиктов был «культовым поэтом». И это… страшно и смешно сказать – при жизни Пушкина.

Сборник Бенедиктова диким тиражом 3.000 экземпляров (подписка на пушкинский «Современник» – 600) вышел в 1835 году. Не только «массовый читатель» в восторге, Жуковский читал наизусть. Тургенев ценил. Афанасий Фет, услыхав похвалы в Университете побежал в книжную лавку:

– Что стоит Бенедиктов? – спросил я приказчика.

– Пять рублей. Этот почище Пушкина-то будет.

Я заплатил деньги и бросился с книжкой домой, где целый вечер мы с Аполлоном Григорьевым с упоением завывали при ее чтении.

Спишем «упоённые завывания» на возраст. Будущему автора «Шепот, робкое дыханье…» было 15 лет. Но и куда более мужественные во всех смыслах адресаты пушкинского «Во глубине сибирских руд» были увлечены его «счастливым соперником». Декабрист Николай Бестужев: «Откуда он взялся со своим зрелым талантом? У него, к счастью нашей настоящей литературы, мыслей побольше, нежели у Пушкина, а стихи звучат так же».

Даже «неистовый Виссарион» сначала сдержанно похвалил «превосходного версификатора», и лишь после разгрома от Козьмы Пруткова, начал жестоко критиковать Бенедиктова. Публика, раскрыв глаза, стала, наоборот, яростно поносить экс-кумира, позиционировала его как Сальери – при Моцарте-Пушкине. В этом качестве Бенедиктов даже потеснил Булгарина. Тот хоть и враждовал с Александром Сергеевичем, но сам-то стихов не писал, так что… – Бенедиктов!

Литературовед Л.Я. Гинзбург считала Бенедиктова прототипом Пруткова и отмечала: «Дошедшие до нас характеристики Бенедиктова строятся на противопоставлении „пламенного поэта“ „исполнительному чиновнику“» .

С оглядкой на карьеру Бенедиктова творцы повысили Козьму Пруткова, сделав его действительным статским советником. Это равный генерал-майору чиновник IV класса: губернатор, градоначальник. «В реале» в пробирной палате начальствовал чиновник IX класса…

Оценим меру гения Толстого и Жемчужниковых. Массовый читатель и критики средней руки запоздало обрушились на несчастного Бенедиктова, злясь, на собственную поэтическую тугоухость, но сам-то Прутков – ни словом, ни жестом не хуля своего «сослуживца», только выдавал строки пародий, которые… в общем, были не совсем и пародии. Вот «Кудри» Бенедиктова:

- Кудри девы-чародейки,

- Кудри — блеск и аромат,

- Кудри — кольца, струйки, змейки,

- Кудри — шелковый каскад… и т.д.

А вот у Козьмы Пруткова «Шея» (моему сослуживцу г-ну Бенедиктову):

- Шея девы — наслажденье;

- Шея — снег, змея, нарцис;

- Шея — ввысь порой стремленье;

- Шея — склон порою вниз.

- Шея — лебедь, шея — пава,

- Шея — нежный стебелек;

- Шея — радость, гордость, слава;

- Шея — мрамора кусок!...

Назвав это «не совсем и пародиями» я имел ввиду отличие от пародий нынешних, даже лучших образцов Александра Иванова, где в букете стилистически точно подобранных строк таилась одна – уничижительная. А шедевры Пруткова удивительны: он обходился и без «разоблачительной строки». Сопоставляя сложно различить: где оригинал, где пародия? В бенедиктовском цикле Пруткова, в серии «Будто из Гейне», не пародируют, а строго следуя установившимся канонам (штампам!) незаметно доводят текст до веселого абсурда.

Здесь авторы Козьмы подошли к самой сути поэзии, недоступной объективным критериям. Можно написать «я помню чудное мгновенье… на холмах Грузии», а можно выдать сотни строк, абсолютно ничем не хуже. Но без чего-то неуловимого, они будут просто стройные парадные «коробки», батальоны марширующих букв.

Но так ведь работала и Пробирная палатка прототипа Козьмы Пруткова. Результат: чистое, отсеянное от фальшивок золото, подлинные клейма, именники…

Но и это не все в «портфолио» создателей Козьмы. Если вчитаться в переписку Алексея Толстого, Жемчужниковых, можно разглядеть не только иронию талантливых аристократов над заурядным госслужащим, но еще и отношение к предмету попечения Пруткова: «презренному металлу». Правда, к преклонным годам Жемчужниковы весьма обеднели, но граф Алексей Толстой был изначально так невероятно богат, что даже барские причуды (зимой во время охоты, чтобы развлечь даму, поджигал стога сена – и с лихвою возмещал крестьянам убыток) не поколебала его состояние.

Интереснейшие обстоятельства той поры различимы в поведении «прутковцев». Царь Николай вел страну в тупик, бюрократия разрасталась злокачественной опухолью, чиновное воровство, поражение в Крымской войне. Цензура подходит к черте абсурда и переступает её. Созданный для наблюдения за печатными изданиями специальный комитет Бутурлина отыскивал в текстах – подтекст.

Боратынский – Киреевскому: "Что делать! Будем мыслить в молчании".

Граф Алексей Толстой, друг детства наследника (будущего Александра II), великосветские джентльмены Жемчужниковы, не позволяя себе «протесты»? явили уникальный жанр артистически-аристократической фронды. Написав абсурдно-тупой одноактный водевиль «Фантазия» протолкнули его на главную сцену Империи, Александринский театр.

Тогда в России потоками шли водевили, убожеством их возмущаться не будем, вспомнив потоки мексиканских телесериалов 1990-х.

Николай I, причудливо сочетал ум и способности во многих сферах (был, например, талантливым инженером), с поразительной ограниченностью. Был страстным читателем самых тупых прусских газет и… поклонником водевилей.

И кузены довели идиотизм водевилей до упора. Публика недоумевала, царь не досмотрел до конца: «Много я видел на своем веку глупостей, но такой еще никогда не видал».

А его авторы насмехались над «казенщиной», неуклюжей бюрократией («Не будь портных, скажи: как бы различил ты ведомства?», «Не принимай неприятности на свой счет, но всегда относи их на казенный»). В том и причина тщательно прописанной служебной карьеры Пруткова. Советское литературоведенье старательно преувеличивало (отмечая, что «В.И. Ленин любил цитировать Пруткова»), а пост-перестроечное, наоборот, преуменьшало «оппозиционность» Проекта Прутков.

Достоевский в своей публицистике не раз восхищался Прутковым, а потом вдруг и продолжил его – стихами капитана Лебядкина…

Что ж, «Никто не обнимет необъятного», но реальные факты таковы.

Публиковались они в самом «революционно-демократическом» журнале эпохи – «Современнике». Гонорары Алексей Жемчужников (в старости они станут для него существенны) получал, страшно и сказать: из рук Чернышевского!

Печатались талантливые шутники и в «Свистке» (нерегулярное приложение к «Современнику») Добролюбова. После кончины оного, стремясь поддержать «Свисток», Салтыков-Щедрин и Некрасов просили – «Еще, еще Пруткова!»

Знаменитый «Проект: О введении единомыслия в России» – максимум антиправительственности творцов Пруткова. И потому гораздо более злые «Военные афоризмы» приписаны уже сыну – поручику Фаддею Козьмичу Пруткову. Возможно, интуитивно они провели эту черту, так что литературоведы замечают: директор пробирной палатки вовсе не тупица, а человек до наивности преданный идее казенной службы. Не забудем реабилитировать и «припечатанного» Владимира Бенедиктова: был весьма способным математиком, с предельным достоинством перенес и дикий взлет своей популярности в 1830-х годах и последующие поношения, записание его «в Сальери».

Если вдуматься, образ Пруткова – прекрасная иллюстрация давно подмеченной тенденции. Успешный чиновник, директор Пробирной палатки самозабвенно пишет стихи. Но ведь и гоголевский Хлестаков, перебрав перед ошарашенными дрожащими от страха чиновниками все возможные свои административные высоты «генералы толпятся… Меня сам Государственный совет боится. Да что в самом деле?... департаментом просили управлять… тридцать пять тысяч одни только курьеров…», вдруг признается: «Я, признаться, литературой существую! С Пушкиным на дружеской ноге»…

О реальном начальнике вымышленного Пруткова

В обширной вступительной статье к «Полному собранию сочинений Козьмы Пруткова» издательства «Советский писатель» 1965 года Б. Я. Бухштаб приводит забавный факт:

«В «шалостях» особенно отличался Александр Жемчужников — неистощимый забавник с необычайным даром имитатора... Министр финансов Вронченко ежедневно в девять часов утра гулял по Дворцовой набережной. Жемчужников, незнакомый с министром, стал каждое утро проходить мимо него и, приподнимая шляпу, приветствовал его словами: «Министр финансов — пружина деятельности». Вронченко пожаловался петербургскому обер-полицмейстеру Галахову, и Жемчужникову под страхом высылки из столицы было предписано впредь министра не беспокоить».

Этот случай, хотя давно и заслоненный «прутковским» корпусом сочинений и другими шутками Александра Жемчужникова (ночью, в мундире флигель-адъютанта, объездил архитекторов Петербурга с приказанием наутро явиться во дворец, ввиду того, что провалился Исаакиевский собор), неожиданно указал на интерес, некий «надзор» русской литературы за министерством финансов николаевского периода. Особенно вкупе с другим фактом.

Александр Герцен, уже из-за границы, в своем «Колоколе» («первая русская революционная газета...») взвалил именно на Управляющего министерством финансов Вронченко слова — «образец духа николаевской эпохи». Будто граф Фёдор Павлович Вронченко, в ответ на обвинения в его некомпетентности, неготовности к занятию министерского поста, сказал: «Прикажет государь — пойду работать акушером!»…

В действительности это сказал Нестор Кукольник, чиновник министерства путей сообщения, поэт, автор «Попутной песни» («Дым столбом — кипит, дымится…»). Нестора Васильевича спросили: готов ли он по приказу взяться за совершенно незнакомый ему жанр? Он и ответил щеголеватой фразой, будто щелкнул каблуками, «взял под козырек».

Симптоматично, что Александр Герцен (ошибочно?) перенес ту фразу на министра финансов Вронченко.

Среди «государственных деятелей» николаевского периода, вроде негодяя, министра иностранных дел Нессельроде, исподволь готовивших крах «Крымской войны», фигура Вронченко ныне почти неразличима. Клерк. При императоре Александре был «употребляем для редакции военных реляций».

В 1844 году, неожиданно для себя самого, Вронченко был назначен императором Николаем I на должность Управляющего министерством финансов. Император Николай оставил знаменитое изречение «Россией правят столоначальники».

Менее известна, но, на мой взгляд, более элегантна оценка его сына, Александра II: «Управлять Россией несложно, но совершенно бесполезно». И близкий друг детства автора этого замечательного афоризма, граф Алексей Толстой своим Козьмой Прутковым высветил парадоксы россие-управления в сфере золота, финансов.

Осень патриархов русской пародии

На склоне лет Владимиру и Алексею Жемчужниковым (А.К. Толстой скончался в 1875 году) пришлось бороться за бренд Пруткова. Огромное число юмористов подписывали свои, порой совершенно бездарные опусы: «Козьма Прутков», «потомок Пруткова». В пору веселой и щедрой молодости они отдавая свои тексты в «Современник», снисходительно допускали, что под «зонтиком бренда», подписью «Козьма Прутков» выпускали свои юмористические, конечно, менее талантливые стихи: Панаев, Добролюбов, Лонгинов, Аммосов, порой Некрасов. И отсюда пошла идея, что «бренд» никому персонально не принадлежит. Так что уже немолодым и совсем не богатым Алексею и Владимиру Жемчужниковым, готовя издание «Полное собрание сочинений» Козьмы Пруткова (12 переизданий до 1916 года), пришлось объяснять юридическую и коммерческую точку зрения: кроме авторов «классического состава» подписывать свои произведения фамилией «Прутков» имел право только реально, документально получивший её при рождении.

Вот было бы занятно, если б в дело вступили взаправдашние дети реального крепостного Козьмы Пруткова!

Борьба за «Дом Пруткова»

Впрочем, вечная актуальность образа директора-поэта проявилась в отчаянной борьбе за архитектурное наследие Санкт-Петербурга. Когда здание Пробирной палаты (угол Невского и Казанской улицы, дом 28, вдоль набережной канала Грибоедова) пытаясь реставрировать, начали сносить – поднялась волна благородных протестов: «Памятник истории и русской литературы»!

Представляю мемориальную табличку: «В этом доме жил и работал поэт Козьма Прутков!». Впрочем, неудобно: здесь и в советские времена, до 1980-х годов, располагалось Ленинградское управление пробирного контроля.

И еще представляю: как мимо толп возмущенных петербуржцев (лишенное крыши здание все же рухнуло) шел некто в «бархатной альмавиве», с громадным шейным платком, вдохновенно бормочущий:

- Во час последних сил упадка

- От органических причин…

- Прости, Пробирная Палатка,

- Где я снискал высокий чин,

- Но музы не отверг объятий

- Среди мне вверенных занятий!

- Мне до могилы два-три шага…

- Прости, мой стих! и ты, перо!

- И ты, о писчая бумага,

- На коей сеял я добро!

- Уж я потухшая лампадка

- Иль опрокинутая лодка!

- Вот, все пришли… Друзья, бог помочь!..

- Стоят гишпанцы, греки вкруг…

- Вот юнкер Шмидт… Принес Пахомыч

- На гроб мне незабудок пук…

- Зовет Кондуктор… Ах!..

(Собравшиеся вкруг – персонажи стихов и басен Пруткова – И.Ш).

Остается только полететь вслед мысли Козьма Пруткова: «Не понимаю: почему многие называют судьбу индейкою, а не какою-либо другою, более на судьбу похожею птицею?»

Так на какую птицу похожа судьба директора Пробирной палатки? Золотой гусь из сказки братьев Гримм? – Нет, типичная немецкая пошлая утилитарность.

Судьба Козьмы Петровича Пруткова, весь день перебирающего золотые и …не все то золото, что блестит, побрякушки, слитки, клейма, а ночами прикладывающего пробирный камень к стихотворным строкам… — Это наша жар-птица из сказок и балета Дягилева-Стравинского, роняющая спасительное золотое перо по своей неизреченной прихоти.

Ведь сколько директоров трудилось, «в реале», достойно служило в здании напротив Казанского собора и книжного Дома Зингера? А как стали спасать ветшавшую храмину от лихих девелоперов – вспомнили Козьму Пруткова.