Текст: Александр Чанцев

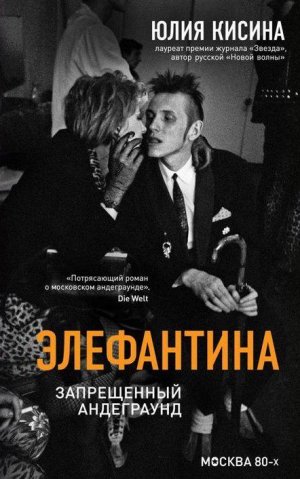

Обложка книги с сайта издательства. Фото на обложке - Игорь Мухин

Юлия Кисина. Элефантина. Запрещенный андеграунд. М.: Эксмо, 2018. 288 стр.

«Элефантина» - книга хитрая не менее, чем ее героиня. Не знаю, как другие, но от издания с подзаголовком «Запрещенный андеграунд», с обложкой с изображением Гаркуши (персонажа, кстати, тусовки питерской, а не московской) и блербами «потрясающий роман о московском андеграунде» я наивно ждал нон-фикшн-хроники об этом самом андеграунде, акционистском, возможно, благо сама проживающая ныне в Берлине Юлия Кисина вовлечена и в актуальное искусство. Все это оказалось маркетинговыми хитростями издательства, а роман — хроникой взросления и покорения Москвы Эдичкой женского пола из Киева в 80-е. В этих, бурлескной и романтической, жесткой и сюрреалистической, ипостасях книга и хороша.

Юница Элефантина встречает гуру, а «гуру было очень важным понятием. Наше общество состояло из цепочек всевозможных гуру, передающих священное знание — как от обезьяны к Шопенгауэру».

Гуру этот — московский поэт на киевских гастролях, во всем блеске алкогольной и поэтической славы.

Жить в Киеве, ждать его редких приездов уже невозможно — с пишущей машинкой под мышкой она устремляется на штурм столицы нашей родины.

Роман практически воспитания начинается почти нежно, девичьи, сладко. «Солнце ковыряло мелкие ранки кошачьих царапин, от которых отделялись вкусные корочки. Жизнь была прекрасна». Потом, правда, включается мощный заряд (само)иронии: «задвинув Червинскую в самый дальний и вонючий угол моего сердца, я окунулась в густые профитроли моего, уже в который раз воспылавшего, чувства». И, конечно, не обходится без той макабрической телесности-расчлененки, которой известна Кисина по своим прежним вещам вроде «Улыбки Топора»: «итак, палитра: внутренности художника: кишечник, лиловые трубы, желчь, коричневая краснота печени». Но все эти тональности, как настроения у меланхолика, постоянно сменяются, играют, смешиваются и — не главное.

Ибо главное тут — карнавал и юродство.

Да, во всех бахтинско-раблезианских коннотациях. Публика — тусуется, пьет и празднует. Героиня, что ваша Лола, постоянно бежит и несется. «Мифология гласит, что на московских дачах умирают, сгорают, пьют, вешаются, сходят с ума, упиваются похотью, казнят, расстреливают в оврагах и ходят босиком по снегу!» - «когда он юродствовал, он бывал прекрасен». Как и все остальные, ну, почти все.

Тут да, немного андеграунда все же появляется. Поэты и тусовщики, актеры и — даже заезжий бит-поэт Аллен Гинзберг, из стихов и речей которого англонеговорящая тусовка не понимает ровным счетом ничего, но бурно рукоплещет и марионеточно пылко кивает, круто, чувак, давай еще! Они разговаривают о Фасбиндере и Штокхаузене. «Склоняли лопатки, спрягали бедра и рифмовали им губы. <…> Фарфоровые колени, виноград, сыры и копченые драгоценности сходились в одном пространстве, опьяняя все органы чувств». Они квалифицированно пили, каждый по рангу, каждый — все: «но по-настоящему всеядны были поэты; от пива они переходили к дешевым винам, восходили к водкам, самогонам и чачам. А еще — пили в роскошных советских литературных апартаментах на улице Герцена, в отелях, в продуваемых холодом подворотнях и в душных банях, пили на рассвете в прокуренных микроскопических и в пыльных квартирках на замерзших окраинах, пили в теплых вонючих сосисочных, пол которых зимой чавкал под ногами от размокшего снега. А еще пили в мастерских бородатых художников».

И если строгой хроники андеграунда и имен знаменитостей и не очень тут нет, все смешалось, то Zeitgeist'a — хоть завались. «В то время в Москве все жили приподнятой, полной каких-то сумасшедших надежд и ожиданий жизнью. Закройщики и сборщики металлолома знали, что когда-нибудь государственная скука и войлок будут побеждены. А знатоки драгоценных металлов и диссиденты чувствовали, что этого никогда не случится!» Почки надежды и опавшие листья застоя, свинец диктата (героиню вяло, но разыскивает КБГ) и всплеск свободы. Воистину, «в этом году Москва была охвачена удивительной эпидемией. Даже деревья, которые отказались тогда желтеть и опадать, зимой стояли зелеными. Старики пускали почки. Из-под земли мурлыкала нарождающаяся марихуана. Цвели гормоны, поражая любопытством и похотью. А могилы Новодевичьего, Ваганьковского и прочих кладбищ ходили на рок-концерты!»

А мы — будто слушаем запись старого квартирника на чудом сохранившихся на антресолях магнитофонных бобинах. Подпитая звезда вроде второго извода Майка Науменко терзает плохо настроенную гитару на кухне, а молодые тогда еще родители радостно подпевают нестройными голосами, крики, смех и звон посуды. Все это немного сладко и странно. Как и то, что достойных художественных московских мемуаров о том времени до сих пор не так уж много — давняя «Мавка» Фаины Гринберг или только выходящая «Неоконченная хроника перемещений одежды» Натальи Черных вспомнились мне тут в вольную рифму с «Элефантиной»…