Текст: Ольга Лапенкова

Многим авторам, которые «списывали» героев с реальных людей, потом приходилось выслушивать в свой адрес не самые приятные вещи. Чаще всего это происходило, конечно, когда в неприглядном свете была выведена определённая персона, – но иногда читатели обижались целой толпой. Такое случалось с завсегдатаями определённого места, или сотрудниками той или иной организации, и даже жителями какого-нибудь города. На то, что эта проблема в XIX веке была более чем актуальна, указывает начало гоголевской «Шинели»:

«В департаменте... но лучше не называть, в каком департаменте. Ничего нет сердитее всякого рода департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных сословий. Теперь уже всякий частный человек считает в лице своём оскорблённым всё общество. Говорят, весьма недавно поступила просьба от одного капитан-исправника, не помню какого-то города, в которой он излагает ясно, что гибнут государственные постановления и что священное имя его произносится решительно всуе. А в доказательство приложил к просьбе преогромнейший том какого-то романтического сочинения, где чрез каждые десять страниц является капитан-исправник, местами даже совершенно в пьяном виде. Итак, во избежание всяких неприятностей, лучше департамент, о котором идёт дело, мы назовем одним департаментом. Итак, в одном департаменте служил один чиновник…»

Острому на язык А. С. Грибоедову, который в комедии «Горе от ума» прошёлся по московскому светскому обществу, тоже доставалось от современников. Несмотря на то, что при жизни автора пьеса так и не была полностью опубликована, она всё равно стала известна тысячам читателей, потому что те переписывали её от руки и передавали друзьям (из-за этого, кстати, возникло более трёхсот вариантов одного и того же произведения: мы писали об этом в отдельной статье).

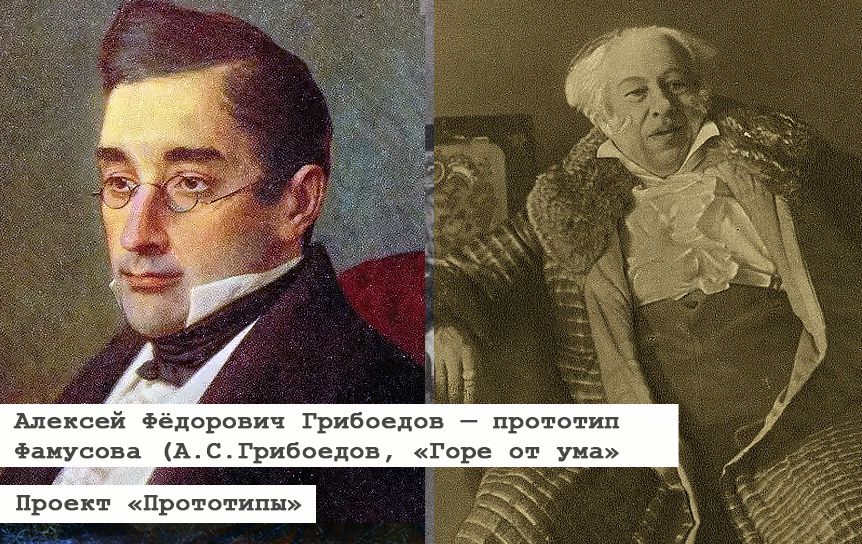

Злостных недоброжелателей, как показывает практика, у талантливых людей обычно не меньше, чем преданных поклонников. Но в случае с автором «Горя от ума» ситуация усугублялась тем, что в фигуре Фамусова угадывали не кого иного, как родного дядю скандального писателя. Звали дядю Алексей Фёдорович Грибоедов.

Ох уж этот Грибоедов!

А. Ф. Грибоедов (1769–1832) был типичным представителем московской элиты конца XVIII – начала XIX века. Крупный помещик, он служил в Преображенском полку (том самом, который основал ещё Пётр I), а выйдя в отставку, посвятил себя светским визитам, увеселениям, сплетням и интригам.

Дядя писателя был дважды женат: первая его супруга умерла при родах, оставив после себя дочь Елизавету. Алексей Фёдорович всерьёз позаботился о судьбе девушки и крайне удачно выдал её замуж – за И. Ф. Паскевича, богатейшего и влиятельнейшего человека, приближенного к самому Николаю I. Однако, в отличие от Фамусова, после смерти супруги Алексей Фёдорович женился снова, и у него родилась ещё одна дочь. Звали её, как и главную героиню «Горя от ума», Софья. Её тоже ждала выгодная партия: мужем Софьи стал Сергей Александрович Римский-Корсаков, человек, сделавший успешную карьеру на военном поприще. Сергей Александрович поступил на службу в грозном 1812 году и после окончания войны с Наполеоном в отставку решил не выходить. (Кстати, некоторые исследователи считают, что С. А. Римский-Корсаков стал прототипом самодовольного и невежественного Скалозуба.)

Но вернёмся к А. Ф. Грибоедову. Несмотря на связи практически со всеми важными людьми своего времени, огромное поместье и целую толпу крепостных, Алексей Фёдорович – как и многие дворяне того времени – нахватал долгов и уже в зрелом возрасте был вынужден скрываться от кредиторов. Ю. М. Лотман, автор обширного комментария к пушкинскому «Евгению Онегину», так охарактеризовал особенности тогдашнего быта:

«Долги, проценты по залогам, перезакладывание уже заложенных имений было уделом отнюдь не только бедных или стоящих на грани краха помещиков. Более того, именно мелкие и средние провинциальные помещики, менее нуждающиеся в деньгах на покупку предметов роскоши <…> и довольствующиеся «домашним припасом», реже входили в долги и прибегали к разорительным финансовым операциям.

Между тем столичное дворянство, начиная с екатерининских времен, поголовно было в долгах. Фонвизин во „Всеобщей придворной грамматике“ писал: „Как у двора, так и в столице никто без долгу не живёт, для того чаще всех спрягается глагол: быть должным...» Он же спрашивал Екатерину II: «Отчего все в долгах?» — и получил ответ: «Оттого в долгах, что проживают более, нежели дохода имеют». <…>

Дело было не только в дороговизне предметов роскоши и относительной дешевизне продуктов помещичьего хозяйства; страдали от долгов богатейшие вельможи <…>. Так, канцлер граф М. И. Воронцов получал огромные подарки от правительства. <…> Однако, по выражению исследователя, он из-за долгов бился „всю жизнь как рыба об лёд“. <…>

Одной из причин всеобщей задолженности было сложившееся в царствование Екатерины II представление о том, что „истинно дворянское“ поведение заключается не просто в больших тратах, а в тратах не по средствам».

Итак, А. Ф. Фамусов считал, что устраивать роскошные балы на последние деньги, а затем брать кредиты, чтобы закрыть старые кредиты, – признак истинного дворянина. Разумеется, такое поведение изрядно веселило, но также и раздражало, А. С. Грибоедова, критиковавшего неодолимую тягу к роскоши и развлечениям. Классик считал, что так жить – себя не уважать (и с этим трудно не согласиться).

До наших дней дошёл крошечный очерк, в котором Грибоедов-младший «припечатал» родственника как следует. Очерк так и называется – «Характер моего дяди»:

«Вот характер, который почти исчез в наше время, но двадцать лет тому назад был господствующим, характер моего дяди. Историку предоставляю объяснить, отчего в тогдашнем поколении развита была повсюду какая-то смесь пороков и любезности; извне рыцарство в нравах, а в сердцах отсутствие всякого чувства. Тогда уже многие дуэлировались [То есть вызывали на дуэль тех, кто нанёс им или их близким оскорбление. – Прим. О. Л.], но всякий пылал непреодолимою страстью обманывать женщин в любви, мужчин в карты или иначе; по службе начальник уловлял подчинённого в разные подлости обещаниями, которых не мог исполнить, покровительством, не основанным ни на какой истине <…>! Объяснимся круглее: у всякого была в душе бесчестность и лживость на языке. Кажется, нынче этого нет, а может быть, и есть; но дядя мой принадлежит к той эпохе. Он как лев дрался с турками при Суворове, потом пресмыкался в передних всех случайных людей в Петербурге, в отставке жил сплетнями. Образец его нравоучений: „я, брат!..“».

Бурное прошлое, известность в широких кругах, склонность к нравоучениям и роскоши, неумеренность в удовольствиях и, при всём при том, забота о судьбе и престиже детей – вот качества, которые роднят А. Ф. Грибоедова с Фамусовым. Но есть ещё кое-что, что позволяет с уверенностью идентифицировать Алексея Фёдоровича как прототип одиозного персонажа.

От вельможи к вельможе

В одном из монологов Чацкого обличается обычай возить детей к важным людям, с тем чтобы эти важные люди (не обязательно сию секунду, может, и через несколько лет) дали юным посетителям «путёвку в жизнь». Именно так поступал Фамусов, приютив Чацкого, рано оставшегося сиротой. Дворянское тщеславие требовало, чтобы приёмный сын перезнакомился со всеми вельможами, с какими только можно. Чацкого это настолько злило, что даже во взрослом возрасте, притом спустя три года путешествий (за такое время многое могло бы выветриться из памяти!) он по-прежнему помнит об этих унизительных визитах – и, вопрошая «А судьи кто?», произносит:

- Не тот ли, вы к кому меня ещё с пелён,

- Для замыслов каких-то непонятных,

- Дитёй возили на поклон?

- Тот Нестор негодяев знатных,

- Толпою окружённый слуг;

- Усердствуя, они в часы вина и драки

- И честь и жизнь его не раз спасали: вдруг

- На них он выменил борзые три собаки!!!

Обмен верных слуг на охотничьих собак – не преувеличение. Дворяне, в большинстве своём, даже не задумывались, что у крепостных крестьян есть чувства, и воспринимали их как собственность. Неудивительно, что ходить на поклон к людям, поступающим таким образом, для Чацкого было отвратительно.

То же самое испытывал и сам Грибоедов, когда дядюшка Алексей Фёдорович, также из добрых намерений, приезжал к родителям будущего писателя и таскал его на подобные встречи. Д. А. Смирнов, всю жизнь собиравший факты о великом драматурге, писал:

«В числе важнейших членов семейного ареопага <…> особенно выдавался дядя Грибоедова по матери, Алексей Фёдорович, один из тогдашних почтеннейших московских тузов. При помощи матери нашего писателя, питавшей к нему большое уважение, Алексей Фёдорович, гордившийся своими связями и положением в свете, старался ввести молодого Грибоедова в лучшее общество. Вечно приходилось Александру Сергеевичу отстраняться от попечений дяди. Как только Г. замечал, что дядя въехал к ним на двор, разумеется, затем, чтоб вести его на поклонение к какому-нибудь князь Пётр Ильичу, он раздевался и ложился в постель. Поедем, приставал Алексей Фёдорович. „Не могу, дядюшка, то болит, другое болит, ночь не спал“, — хитрил молодой человек».

Не меньше мучений А. С. Грибоедову доставляли балы, которые постоянно (и, напомним, на последние деньги) устраивал весёлый дядюшка. Присутствовать на подобных мероприятиях считалось у московских дворян делом чести. Сохранилось письмо К. Н. Батюшкова, который в 1810 г. писал другу: «Сегодня ужасный маскарад у г-на Грибоедова, вся Москва будет». Кто знает: может, образ молодого человека, который не разделяет общего веселья и которого из-за этого объявляют безумцем, пришёл к у Грибоедову-младшему на одном из подобных приёмов?

Однако не будем слишком уж осуждать грибоедовского дядюшку. Во-первых, как уже говорилось, он доблестно исполнил свой долг во время Русско-турецкой войны 1787–91 гг., которая закончилась для Российской империи грандиозной победой. А во-вторых, он искренне заботился о родственниках – и не только таская их на приёмы к важным персонам: так, Алексей Фёдорович Грибоедов тепло общался с сёстрами (в том числе с матерью классика) и всячески помогал им, а также отказался от части наследства в пользу сводного брата.