Текст и коллаж: ГодЛитературы.РФ

Фрагмент и обложка книги публикуются с разрешения издательства

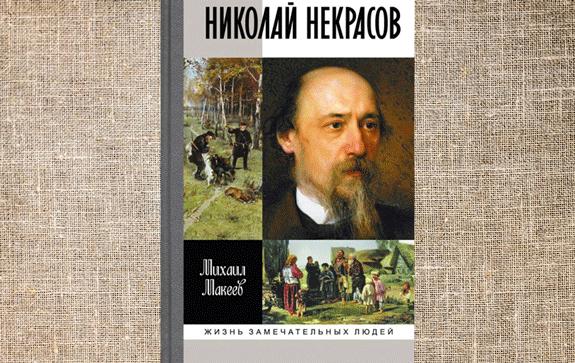

Об одной из самых сложных, противоречивых и заметных фигур русской литературы, Николае Алексеевиче Некрасове, книга издательства "Молодая гвардия" серии ЖЗЛ. Ее автор и составитель — доктор филологических наук Михаил Сергеевич Макеев - не боится рассуждать о неоднозначных обстоятельствах жизни поэта и издателя; открывает неизвестные эпизоды из его жизни.

Автор "народных поэм" и стихотворных фельетонов, "Поэта и гражданина" и оды в честь генерала Муравьева-"вешателя" был одновременно и кумиром, и объектом постоянных подозрений в лицемерии. "Певец народного горя", писавший о мужиках, солдатской матери, крестьянских детях, славивший подвижников, жертвовавших всем ради счастья ближнего, — был барином, игроком, любил охоту, содержал французскую актрису, вращался в высшем свете. Редактор и издатель самых популярных литературных журналов XIX столетия первым разглядел огромные дарования Толстого и Достоевского.

М. С. Макеев «Николай Некрасов»

Из-во Молодая гвардия, 2017

глава из романа

РЕНЕГАТ

Начало 1866 года редакция «Современника» встретила в двойственном положении. С одной стороны, над журналом по‑прежнему нависали два предостережения, с другой – Валуевым, видимо, были даны какие‑то устные обещания, и Некрасов согласился (не исключено, что даже сам предложил) приносить новые книжки журнала на предварительный просмотр и согласование. Это сказалось прежде всего на оперативности, с которой выходили книжки «Современника». Сдвоенный номер 11/12 за 1865 год с сообщением о втором предостережении вышел только 17 января 1866‑го. Первый номер 1866 года попал к подписчикам в конце февраля, второй – 1 марта, третий – 23 марта. Всё‑таки была надежда, что «Современник», как писал Некрасов Островскому в конце января, «в наступившем году авось не умрет». При этом уровень журнала оставался высоким: там печатались Елисеев, Жуковский, Антонович, Решетников; подающий надежды молодой публицист Эрнест Карлович Ватсон писал про политику, фольклорист и этнограф Павел Иванович Якушкин (двоюродный брат декабриста Ивана Дмитриевича Якушкина и прототип Павлуши Веретенникова из поэмы «Кому на Руси жить хорошо») публиковал свои наблюдения над народной жизнью. Как обычно, прибыло пополнение: в февральском и мартовском номерах новый беллетристический талант Глеб Иванович Успенский поместил «Нравы Растеряевой улицы». Скромный «Петербургский листок» писал 6 марта: ««Современник» единственный журнал, который читается с любовью и вниманием».

Самое значительное из напечатанного в «Современнике» в 1866 году – пролог поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Этот короткий текст, занявший в журнале меньше одиннадцати страниц, представлял собой завязку поэмы, в которой семеро мужиков решают ответить на вопрос, есть ли кто счастливый на Руси. Пролог отличался ясностью: описаны действующие лица, задан главный вопрос, намечены даже «кандидаты» в счастливые, названо волшебное средство – скатерть самобраная, задано общее стилистическое направление – стилизация под народную песню или былину. Современникам было трудно представить себе, что они прочли начало одной из самых сложных, противоречивых и в конечном счете загадочных поэм в русской литературе. Между тем противоречие было заложено уже в прологе, в самой простоте и четкости намеченного в нем плана, контрастировавшего со сложностью центрального вопроса: что принесла народу реформа? Если по проблематике пролог поэмы близок к «Деревенским новостям», то по стилю – скорее ко второй, фольклорной части «Мороза, Красного носа» или к «Огороднику». И это тоже делает замысел внутренне противоречивым: как рассказать о народе как историческом деятеле на языке фольклора с его пришедшими из глубокой древности скатертью‑самобранкой и птичками‑пеночками? Такое сочетание реализма и сказочной, фольклорной фантастики почти не имело аналогов (разве что у Салтыкова‑Щедрина). Впрочем, всё это было еще впереди – в 1866 году сил на продолжение не хватало – их отнимали вполне прагматические окололитературные вопросы.

В начале года Некрасов предпринимал шаги для сохранения журнала и старался дистанцироваться от «консистории». Боткин, казалось бы, давно прервавший отношения с Некрасовым, ставший на сторону «Русского вестника», в соавторстве с Фетом написавший крайне злобную статью о романе «Что делать?», 1 февраля неожиданно сообщил в письме своему соавтору: «Некрасов начал похаживать ко мне и протестует против гадких тенденций своего журнала». Скорее всего, Боткин был для Некрасова одним из каналов, по которым он старался сообщить «наверх» о своей лояльности, и нетождественности собственному журналу и о том, что, возможно, «Современник» скоро изменится – правительству надо только «потерпеть». Боткин не был растроган и обманут. «Я же, пользуясь своим знакомством с членами Совета по книгопечатанию, стараюсь поддержать их в их энергии», – сообщил он в том же письме. Некрасов заходил к нему и позже, в конце марта, и просидел три часа, снова выражая недовольство своей редакцией, и, кажется, в этот раз убедил собеседника в своей искренности.

Видимо, он предпринимал и другие шаги в том же направлении, о которых известно меньше. Во всяком случае, определенную бодрость духа он сохранял, о чем свидетельствует его участие в очередных литературных чтениях в пользу Литературного фонда, состоявшихся 18 марта в знаменитом театральном зале дома крупного промышленника и благотворителя Дмитрия Егоровича Бенардаки на Невском проспекте, где он читал «Песни о свободном слове». Кажется, впервые Некрасов выступал на публике не с трагическими или лирическими стихами, а с произведениями комическими, пусть и не без сарказма. По сообщению тогда еще дружественного критика Виктора Петровича Буренина, опубликованному в 78‑м номере «Санкт‑Петербургских новостей», «больше всего досталось рукоплесканий на долю г. Некрасова… Нужно отдать справедливость г. Некрасову, что он очень чутко прислушивается к явлениям современной жизни и в своих сатирах весьма ловко отзывается на них. Читал г. Некрасов прекрасно, с тем тактом и уменьем ударять на выдающиеся строки стихов, которым обладают немногие из наших поэтов».

В целом редакторская жизнь Некрасова была хлопотной, но терпимой, и казалось, что в будущее можно смотреть не без уверенности. Как всегда в таких случаях, никто не мог предсказать надвигающуюся катастрофу. 4 апреля «в четвертом часу пополудни» студент Дмитрий Каракозов совершил покушение на Александра II, выходившего из Летнего сада после обычной ежедневной прогулки. Царь остался невредим, спасенный дворником Осипом Комиссаровым (во всяком случае, по официальной версии). Событие было ошеломляющее – из тех, что нарушают всякое равновесие из‑за своего уникального, страшного и угрожающего характера. После краткого шока реакция общества и правительства развивалась в два этапа. Сначала был период «радости», сопровождавшийся ее массовыми проявлениями в виде молебнов, импровизированных оркестров, играющих на улицах «Боже, царя храни!», адресов государю и почестей его спасителю. Некрасов принимал в этом ликовании активное участие – и не факт, что неискренне. Он сочинил стихотворение «Осипу Комиссарову», подобное тем, которые в то время сочинялись и печатались во множестве, и декламировал его 9 апреля на обеде в честь Комиссарова в Санкт‑Петербургском Английском клубе, принял участие в составлении и подписании «всеподданнейшего адреса» от комитета Литературного фонда. В этот момент он мог и не чувствовать особенной угрозы для себя и журнала.

После того как радость (лицемерная или искренняя) отчасти улеглась, начался второй этап – расследование. Характер, который оно должно было принять, во многом зависел от изначальной правительственной гипотезы о степени угрозы происшествия: это выходка безумца‑одиночки или результат заговора той или иной степени разветвленности? Если в первом случае достаточно спокойного и нешумного расследования, то во втором, очевидно, требуются скорые и масштабные меры. Несмотря на то что всенародное ликование и радость по поводу спасения царя, казалось бы, подталкивали к первой гипотезе, Александр II под влиянием «катковской партии», выступавшей в прессе, и «муравьевской партии» при дворе и в правительстве склонился ко второй гипотезе: масштабного заговора, предположительно связанного с нигилистами, с одной стороны, и «польской интригой» – с другой. 7 апреля царь повелел создать Следственную комиссию о покушении на жизнь его императорского величества 4 апреля 1866 года, возглавить которую поручил недавно получившему графский титул М. Н. Муравьеву.

Это был страшный удар, о котором Некрасов узнал, видимо, накануне. Для журнала, уже имевшего два предостережения, наступали последние времена. Некрасов понимал, что его не могли защитить никакие связи в правительстве, поскольку само правительство временно «капитулировало» перед Муравьевым, его возможные заступники лишились силы. Граф не скрывал своей ненависти к оппозиционной прессе и в частности к «Современнику» и, что было самым опасным, не делал, в отличие от Валуева, различия между издателем и его журналом. Для него некрасовская «респектабельность» ничего не значила и ничего не оправдывала. Муравьев начал с требования удалить либерального министра народного просвещения Головнина, которого ненавидел не меньше Чернышевского или Сераковского, способствовал отставке либерального санкт‑петербургского военного генерал‑губернатора Суворова и готов был расправляться с правительственными либералами не менее свирепо, чем с польскими мятежниками. Теперь Некрасову нужно было бояться не только за «Современник», но и за самого себя. Муравьев начал действовать, с одной стороны, весьма энергично, с другой – хаотично. Последовали многочисленные аресты, носившие бессистемный характер; были взяты под стражу люди из близкого окружения Некрасова, в том числе Г. З. Елисеев. По свидетельству его жены, пришедший на их квартиру Некрасов едва сам не подвергся аресту. Панику усиливала неопределенность полномочий комиссии; было ощущение, что Муравьеву дан полный карт‑бланш на любые досудебные действия.

В этой ситуации Некрасов принял, наверное, одно из самых неудачных в жизни решений. За заслуги в борьбе с нигилизмом Муравьев был принят в почетные члены Санкт‑Петербургского Английского клуба – редкая честь, которой до него удостоились очень немногие, в том числе светлейший князь фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов, князь фельдмаршал Александр Иванович Барятинский, граф и военный министр Алексей Андреевич Аракчеев, граф и министр иностранных дел Карл Васильевич Нессельроде. На торжественном обеде в честь нового почетного члена клуба, состоявшемся 16 апреля, Некрасов решил прочесть торжественное стихотворение («мадригал», как он называл его впоследствии) в честь триумфатора. Сам поэт впоследствии утверждал, что такой совет дал ему хороший знакомый граф Григорий Александрович Строганов, бывший в то время старшиной клуба. Строганов будто бы сказал Некрасову, что Муравьеву «надоел Катков» и что вовремя написанное в его честь стихотворение может смягчить новоявленного диктатора. Как ни невероятно выглядит предположение, что одно стихотворение могло «смягчить» такого твердого и непреклонного человека, каким, несомненно, был Муравьев, Некрасову в тот момент паники оно показалось единственной соломинкой, за которую можно ухватиться.

Генерал Андрей Иванович Дельвиг, присутствовавший на чествовании, описал произошедшую там скандальную сцену и предшествовавшие ей обстоятельства: «Петербургский Английский клуб, которого большая часть членов враждебно относилась к Муравьеву во время его управления Северо‑Западным краем, избрал его в почетные члены и дал в честь его обед по подписке, в которой я участвовал. Старшина клуба Г. А. Строганов произнес речь, в которой изъяснил, что все русские вполне надеются на то, что Муравьев своими действиями уничтожит всех злоумышленников. Говорили и другие и между прочими П. А. Валуев, несмотря на свою неприязнь к Муравьеву. Последний благодарил за оказанную ему честь, обещался исполнить выраженные ораторами надежды и кончил уверением, что для раскрытия всех злоумышленников употребит все свои силы, хотя бы для того надо было положить все свои кости. <…> После обеда, когда Муравьев сидел со мною и другими членами в галерее при входе в столовую залу, к нему подошел издатель журнала «Современник», известный поэт Некрасов, об убеждениях которого правительство имело очень дурное мнение. Некрасов сказал Муравьеву, что он написал к нему послание в стихах, и просил позволения его прочитать. По прочтении, он просил Муравьева о позволении напечатать это стихотворение. Муравьев отвечал, что, по его мнению, напечатание стихотворения было бы бесполезно, но так как оно составляет собственность Некрасова, то последний может располагать им по своему усмотрению. Эта крайне неуместная и неловкая выходка Некрасова очень не понравилась большей части членов клуба».

Стихотворение не сохранилось, автор никогда его не печатал. По воспоминаниям свидетелей, среди которых было немало корреспондентов разнообразных периодических изданий, в нем содержались обращения к Муравьеву, утверждения, что Россия бьет ему челом, и требования «виновных не щадить». Впрочем, и без этих свидетельств несложно предположить, что содержание «мадригала» было не менее унизительно, чем сам факт его произнесения. Газеты, моментально сообщившие своим читателям о происшедшем, добавляли и другие не менее тягостно выглядевшие подробности. Катковские «Московские ведомости» уверяли, что во время речи самого Муравьева, который «указывал на вредные учения, распространяемые в обществе, на нигилизм, прививаемый к молодому поколению, г‑н Некрасов, издатель «Современника», присутствовавший при этой беседе, повторял, обращаясь к графу: «Да, ваше сиятельство, нужно вырвать это зло с корнем». «Нельзя не порадоваться такому согласию между взглядами литературных деятелей и потребностями общества», – иронически констатировал анонимный корреспондент. Не исключено, конечно, что торжествующие противники отчасти добавляли свои фантазии – всё равно опровергать их было для Некрасова невозможно и бесполезно. Печатные нападения на Некрасова продолжались в течение всей второй половины 1866 года. Конечно, отметился и Герцен в «Колоколе», уже находившемся на грани закрытия из‑за падения популярности, – выразил «не удивление» по поводу того, что Некрасов написал стихи в честь Комиссарова, но удивился тому, что, «забывая всякий стыд и приличие», он воспел палача. Другие авторы упражнялись в эпиграммах (особенно едкие писал Дмитрий Минаев в «Искре»), пародиях, саркастических инвективах.

Некрасов не только принял заметное участие в общем параде унижения (судя по утверждению Дельвига, Английский клуб тоже был унижен, оказав исключительные почести человеку, которого большинство его членов презирали и ненавидели), но и испытал горечь неудачи – реакция Муравьева не оставляла сомнений, что «смягчить» его не удалось. Оставалось ждать последствий. В конце жизни Некрасов утверждал, что едва ли не в тот же вечер написал стихотворение «Ликует враг, молчит в недоуменье…», отразившее его отчаяние. Это выглядит не очень правдоподобно (стихотворение было напечатано только в 1869 году, его рукопись не сохранилась); но даже если стихотворение было написано позже, когда первые бури в душе улеглись, оно всё равно отражает если не тогдашнее состояние поэта, то как минимум его восприятие своего поступка как неблаговидного. Очень значимо в его поздних воспоминаниях стремление сократить до минимума временной промежуток между чтением Муравьеву «мадригала» и созданием этого стихотворения: падение было кратким, осознание аморальности и непоправимости поступка – пришедшим практически в тот же момент и ставшим ошеломляюще мучительным.

«Муравьевская ода» занимает, конечно, особое место в жизни Некрасова и до сих пор оказывает огромное влияние на восприятие его как человека и поэта. В чем ее особенное значение? Ведь Некрасову и ранее приходилось не раз идти на компромиссы. Немало его писем содержит свидетельства унижения перед разнообразным начальством. Были и слова, и поступки, вполне напоминавшие отречение от своей «консистории» и того направления, в котором она вела «Современник». Отличие в том, что в данном случае это был публичный и именно рассчитанный на публичность жест. Некрасов не в частной беседе или через посредников передал Муравьеву уверения о своей лояльности, но заявил о ней перед большим количеством равнодушных, злорадствующих, негодующих свидетелей. Эта публичность была, конечно, следствием того, что Некрасов не имел никаких собственных подходов к Муравьеву. Только прилюдная демонстрация лояльности, публичное дистанцирование от собственных сотрудников и направления собственного журнала могли, казалось Некрасову, принести положительный результат.

Риск при этом был огромен. И дело не только в том, что Муравьев мог остаться равнодушным, но и в том, что члены редакции могли обвинить Некрасова в предательстве и отречься от него. Это были существенно более, чем Чернышевский и Добролюбов, горячие и менее способные на компромисс люди, более склонные видеть в поступке Некрасова попытку спасения не журнала, а самого себя путем предательства идеалов и убеждений.

Встреча с молодыми соратниками была тяжелой. Наиболее лояльный из них, Елисеев, вспоминал, отчасти уже смягчая ситуацию пришедшей с возрастом иронией: «Нас эта история повергла в великое уныние. В первый редакционный обед мы явились в редакцию с мрачными лицами. Напрасно Некрасов хотел перед нами оправдаться, напрасно читал стихотворение, сказанное перед Муравьевым, указывая, что в нем нет противного нашей честности. Весь смысл стихотворения заключался, помнится, в том, что поэт, обратясь к Муравьеву, говорил: «разыщи виновников и казни их». Другого, конечно, и сказать было нельзя, уж если начал говорить приветствие следователю. Но нам претили и самая инициатива, и факт такого приветствия, вызванного, очевидно, трусостью». В реальности всё было, наверное, острее и болезненнее.

Для Некрасова была тяжела не столько непримиримая осуждающая позиция конкретно этих сотрудников, уже покушавшихся на его журнал, уже дававших ему понять, что моральный облик редактора «Современника» они оценивают невысоко. Намного больнее было ему ощутить утрату любви и доверия молодого поколения, публики, своего до того времени безоговорочно преданного читателя. И действительно, с этого момента отношения Некрасова с читателями стали более сложными и не исправились окончательно даже после того, как история с «муравьевской одой» утихла. (По‑настоящему она никогда не забудется, еще долго бывшие поклонники Некрасова будут писать ему гневные и разочарованные письма, а некоторые прогрессивно настроенные люди станут публично выражать презрение, не подавая ему руки.) С этим уже ничего нельзя было поделать. «Муравьевская ода» как бы переопределила личность Некрасова для многих его читателей, и с того момента все его привычки и привязанности, не соответствовавшие правилам жизни этих людей (любовь к картам, к роскоши, гурманство, светские знакомства, собственное имение и пр.), превратились в пороки, нравственные проступки, заняв место в общем портрете барина, шаткого в убеждениях или даже не имеющего их, но по каким‑то причинам (скорее всего, корыстного характера) присоединившегося к движению молодежи.

Между тем комиссия Муравьева работала четыре месяца, до 21 августа 1866 года. Продолжались аресты и допросы и вступало в завершающую стадию наступление на оппозиционную печать. 22 апреля, меньше чем через неделю после злосчастного обеда в клубе, цензор Еленев на заседании Главного управления по делам печати доложил о статье Жуковского «Вопрос молодого поколения» как о предосудительной и заслуживающей кары. Такое же мнение выразил председатель Щербинин.

Апрельский номер «Современника» вышел 2 мая – в нем нет ни одного материала, написанного «консисторией». Возможно, как они сами утверждали, Некрасов отстранил их от работы; возможно также, что они бойкотировали издание. 4 мая был представлен в цензуру пятый номер (также без участия Антоновича, Жуковского и остальных), но он уже не вышел из печати. 12 мая издание было приостановлено в связи с третьим предостережением, а 28‑го числа журнал был закрыт, как полагали современники, по личному требованию Муравьева. В тот же день было запрещено и «Русское слово». В это время Некрасов только приехал в Карабиху, куда собирался еще 19 мая, написав брату Федору: «Я так измучился с журналом, что желал бы в деревне отдохнуть в полнейшем спокойствии». Вероятно, об окончательном закрытии «Современника» он еще не знал и, уезжая, надеялся на возможность изменения решения. За него боролся его светский приятель и тайный покровитель в сфере цензуры граф Феофил Матвеевич Толстой, однако все усилия оказались тщетны – с Муравьевым бороться было невозможно. 1 июня А. Н. Пыпин получил официальное извещение о запрещении «Современника», 3‑го числа об этом было официально объявлено в правительственной газете «Северная почта». Только что приехавший в имение поэт снова отправился в Петербург.

Для Некрасова остаток года прошел в хлопотах по ликвидации журнала, осуществлявшейся под его руководством вторым помощником по ведению хозяйственных дел «Современника» Семеном Васильевичем Звонаревым, книгопродавцем, которому Некрасов помог начать собственное книгоиздательское дело, существенно более «темной» личностью, чем человек кристальной честности и замечательного благородства Ипполит Панаев (как показывают конторские книги «Современника», тот не раз в трудные для журнала времена вносил в его кассу личные деньги, о чем даже не упомянул в своих трогательных и апологетических по отношению к другу воспоминаниях). Распродавались оставшиеся номера журнала за разные годы, а также книжки, издававшиеся на средства «Современника», в том числе «Рассказы и очерки» Николая Успенского; из выручки от продажи уплачивались долги типографии и бумажной фабрике, оказывалась материальная помощь особо нуждающимся авторам и сотрудникам. Некрасов вел переговоры с вдовой только что скончавшегося Плетнева, унаследовавшей его права на «Современник», об уменьшении размера неустойки, полагающейся ей по договору в случае закрытия журнала по вине редакции (удалось снизить эту сумму с восьми до пяти тысяч рублей). Удовлетворяли подписчиков, недополучивших восемь номеров журнала, за которые они уже заплатили деньги, – в качестве компенсации им были предложены уже изданные Некрасовым и Гербелем первые два тома собрания пьес Шекспира (потребовали и получили их всего 140 подписчиков, остальные оказались готовы на жертвы; так, впрочем, было и с другими закрытыми по цензурным причинам журналами). Звонарев удовлетворенно писал Некрасову, что ни одного скандала с рассерженным подписчиком не случилось. Одновременно уже бывший редактор с помощью вдовы Плетнева пытался обходными путями добиться возможности возродить «Современник» под тем же или другим названием. Это ему не удалось.

В разгар этих хлопот закончила работу муравьевская комиссия. 2 августа в «Северной почте» были опубликованы результаты, оказавшиеся совершенно мизерными: никакого крупного заговора обнаружить не удалось, подавляющее большинство арестованных было просто отпущено по домам (в их числе Елисеев), к суду привлечено только 32 человека, из которых больше половины оправдано. Несколько человек отправились в ссылку, среди них – известный публицист и будущий заграничный сотрудник Некрасова Петр Лаврович Лавров. Несостоявшийся цареубийца Каракозов был приговорен к смертной казни и повешен 3 сентября в Санкт‑Петербурге на Смоленском поле при большом скоплении народа. Работа комиссии была прекращена 21 августа, а через восемь дней умер Муравьев.

Однако на судьбу «Современника» всё это уже не влияло – воскресить его было невозможно. Кроме того, последние номера журнала еще вызывали эхо репрессий – за статью «Вопрос молодого поколения» на повторном судебном разбирательстве (первое завершилось оправдательным приговором) Пыпин, разрешивший публикацию статьи, и ее автор Жуковский были приговорены к сторублевому штрафу и трехнедельному заключению на гауптвахте. Некрасов наказания избежал, поскольку в тот момент не был ответственным редактором «Современника», передав этот пост Пыпину (как говорили недоброжелатели, очень «предусмотрительно», подставив молодого сотрудника под ожидаемый удар). Тем не менее Некрасов в письме рекомендовал Пыпину на суде заявить о их общей ответственности за все публикации в журнале, чего тот не сделал.

Результаты 1866 года выглядели как совершенное моральное и материальное банкротство: Некрасов остался без журнала, с сильно испорченной репутацией среди «своих» и не изменившейся репутацией у правительства, не поверившего в его изменение, а потому перспективы его как издателя были крайне сомнительны. Своеобразный итог подвел бывший приятель Тургенев, спрашивавший Боткина в письме из Баден‑Бадена от 24 декабря: «Видишь ли ты экс‑журналиста, экс‑поэта и присно‑жулика Некрасова? – Превратился ли он окончательно в клубного честного шулера?» Дела обстояли, однако, не так уж плохо, как хотелось бы Тургеневу. Потеряв журнал, Некрасов остался состоятельным человеком, сохранил репутацию серьезного и умелого издателя, не утратил знакомства в придворных и правительственных кругах и связи в кругах издательских – с владельцами типографий, производителями бумаги, книготорговцами. После смерти страшного Муравьева в правительстве на время возобладала умеренная линия, несмотря на огромное влияние на царя консервативного шефа жандармов Петра Андреевича Шувалова. Любовь читателей к некрасовским стихам также не могла быть уничтожена одним проступком автора. И репутация Некрасова столь же зависела от его дальнейших действий, сколь от его прошлых поступков. Он жил иногда напряженно, иногда разгульно; ему было всего 45 лет – возраст человека в расцвете сил. Некрасов, конечно, был расстроен, даже потрясен гибелью журнала, существовавшего два десятка лет; однако считать, что с карьерой издателя и литератора совершенно покончено, у него не было оснований. Это и показал следующий, 1867 год.

Начался он с последних боев вокруг уже ушедшего в прошлое «Современника» – торгов с вдовой Плетнева, стремившейся получить сполна компромиссные пять тысяч рублей неустойки (Некрасов пытался ограничиться четырьмя тысячами). Весной Некрасов, совсем недавно писавший Островскому, что устал «от литературы», стал задумываться, что будет делать дальше как издатель и литератор. О новом журнале речь идти пока не могла; видимо, и сам Некрасов был к этому не готов (в отличие от Благосветлова, ухитрившегося после закрытия «Русского слова» в том же 1866 году предпринять новое издание, не без дерзости названное «Дело»). Можно было выпускать книги. Судя по всему, одним из первых проектов, появившихся у Некрасова уже в марте, было издание книжки для детей совместно с А. Ф. Погосским, недавно вернувшимся из своей полуэмиграции (поляк по национальности, тот, видимо, близко к сердцу принял судьбу восставших соплеменников, продал свои народно‑солдатские журнальчики своему сотруднику Василию Васильевичу Дерикеру и некоторое время провел за границей) и возобновившим печать популярных народных и солдатских книжек и альманахов. Для предполагаемого издания Некрасов написал в марте стихотворения «Пчелы» и «Генерал Топтыгин». Рынок детской литературы, в это время быстро растущий, был еще совершенно не освоен Некрасовым, между тем как его произведения к тому времени уже охотно включали в детские сборники и хрестоматии. Ситуация временного отсутствия постоянного журнального дела, очевидно, стимулировала Некрасова к каким‑то переменам, экспериментам, и он попытался посмотреть на себя как на детского писателя и издателя детской литературы. Этот замысел был отложен, скорее всего, просто из‑за нехватки текстов, и Некрасов вернулся к нему позже.

В конце марта 1867 года Некрасов в третий раз отправился за границу вместе с Селиной Лефрен, доктором Петром Ивановичем Сезеневским (сведений о нем разыскать не удалось) и сестрой Анной, посетил Всемирную парижскую выставку, а затем путешествовал по Италии. И в этот раз Некрасов не планировал встреч с друзьями. В Риме он случайно встретился с известным художником Валерием Ивановичем Якоби. Его жена, начинающая писательница и впоследствии издательница Александра Николаевна сделала в своем дневнике несколько записей, запечатлевших Некрасова в это время:

«15 [мая 1867 года]… получила записочку от Солдатенкова, он рекомендует нам Некрасова… Вечером в Hotel d’Europe познакомились с Некрасовым»; «16 [мая]. Утром с своим доктором приехал Некрасов. Он несимпатичен, носит в себе печать какой‑то внутренней тревоги»; «17 [мая]. Пошли завтракать с Некрасовым к Nassari; он не один: с ним приехали, кроме доктора, француженка, на которую он променял Панаеву, да его сестра Буткевич. После завтрака поехали в Ватикан; француженка коверкалась, насилу шла по лестнице, говоря, что не может ходить. В 6 часов поехали на Vill’y Panpholia (имеется в виду Villa Doria Pamphilj – дворцово‑парковый ансамбль на западе исторической части Рима. – М. М.), Каждый раз, как я ее вижу, она всё более и более наводит на меня скуку. С Vill’bi Panpholia поехали обедать к Spilmann’y, оттуда меня с Володей (маленький сын Якоби. – М. М.) завезла домой m‑me Буткевич. Некрасов подарил мне на память свое сочинение»; «18 [<мая]. Пошла утром к Некрасову, они все уехали с Валерием что‑то осматривать, а я с француженкой поехала смотреть Villa Medici. Они меня уговаривали ехать с ними в Неаполь. <…> Я бы наверное уехала завтра с ними, если бы не задержал паспорт. Сегодня мы с ними простились»; «24 [мая]. Сегодня вечером вернулся из Неаполя Некрасов, прислал мне деревянный нож из Sorrento»; «25 [мая]. Некрасов, доктор и m‑me Буткевич приехали ко мне; мне нездоровится, но так как они завтра едут, я решила выдти. Вместе с ними обедала. Вечером читала Некрасову свой рассказ, и он нашел его очень хорошо написанным, прочувствованным, но заметил один недостаток, что у меня старик и дочь его слишком много плачут и жалуются на свое горе, мало нося печали об общем деле. Я подарила Буткевич камею (голову медузы), она мне платье, цветы и пудру»; «26 [мая]. Была целый день с Некрасовыми, ездила вечером их проводить на железную дорогу, он обещал мне поместить мою работу, сам надарил много книг, обещал писать».

Видимо, отправляясь в эту заграничную поездку, Некрасов опять рассчитывал отдохнуть от литературы, но это было невозможно. «Поеду ли в Рим, не знаю – может быть, отправлю одних дам, а сам примусь за работу. Просто хочется работать, и каждый день просыпаюсь с каким‑то чувством, похожим на сожаление 50‑летней женщины о потере своей невинности», – писал он Льву Александровичу Еракову, сыну А. Н. Еракова, 11 (23) апреля из Ниццы.

В Париже и Флоренции Некрасов начал работу над большим произведением – «лирической комедией» под названием «Медвежья охота». Скорее всего, это была пьеса для чтения, не предназначенная для постановки на сцене. Это произведение осталось незаконченным, хотя написано было немало. Сюжет только намечен: в провинциальный город приезжают богатые господа, чтобы в его окрестностях поохотиться на медведей. К одному из них приходит девушка, дочь актрисы, и просит помочь ей устроиться в театр: она мечтает связать свою жизнь со сценой, но мать препятствует ей. Девушка поет песню, поразив своим исполнением всех охотников. В комедии довольно много персонажей, некоторые произносят весьма обширные монологи.

Некрасов опубликовал только несколько фрагментов «Медвежьей охоты». В конце жизни в примечании к тексту он писал: «Несколько раз я принимался окончить эту пьесу, которой содержание само по себе интересно, и не мог – скука брала. Вообще свойство мое таково: как только сказал, что особенно занимало, что казалось важным и полезным, так и довольно, скучно досказывать басню. Если найду время, расскажу прозой с приведением отрывков». Очевидно, именно то, что было напечатано, он считал полезным и важным: диалог, рисующий современное общество и на его фоне портрет «человека сороковых годов» – не новый, восходящий к тургеневскому «Рудину» и к «Саше» самого Некрасова. Интересен в «лирической комедии» новый взгляд или, точнее, новая перспектива, в которой рассматривается этот тип. Поэма «Саша» писалась, когда Некрасов был устремлен в будущее, «обходил» споткнувшийся на пол пути, остававшийся в прошлом тип «лишнего человека» и был готов бросить на него прощальный сочувственный взгляд. Теперь будущее наступило, тип «лишнего человека» действительно остался в прошлом, оказался вытеснен типом деятельного борца, жертвовавшего жизнью или свободой ради идеалов и счастья народа (присутствующего в сценах как своеобразный фон, на котором развивается действие). Неожиданно Некрасов хочет устами персонажа по имени Миша (в котором неожиданно угадываются черты Лонгинова) защитить этих людей, отчасти потому, что сам он после своего «проступка» вдруг почувствовал риск остаться в прошлом и неожиданно ощутил близость к этим людям, подобным Рудину и Агарину. Оправдание «людей сороковых годов», которые уже не могут идти дальше или даже занимают по отношению к новому поколению враждебную позицию (как Тургенев), служит Некрасову для объяснения того положения, в котором он сам оказался после «му‑равьевской оды». Прямое отношение к этому имеет знаменитый афористичный фрагмент:

Живут себе под старость припевая;

За то теперь клеймит их иногда

Предателями племя молодое;

Но я ему сказал бы: не забудь,

Кто выдержал то «время роковое,

Есть от чего тому и отдохнуть.

Бог на помочь! бросайся прямо в пламя

И погибай…

Но, кто твое держал когда‑то знамя,

Тех не пятнай!

Не предали они – они устали

Свой крест нести,

Покинул их дух Гнева и Печали

На полпути…

Ключевой для всего фрагмента является антитеза «предали – устали». Говоря о «людях сороковых годов», Миша объясняет важнейшее для Некрасова различие между предательством и усталостью, слабостью. Не все, кто не смог идти дальше, предатели, и не всякое проявление слабости есть ренегатство. «Муравьевская ода» – не предательство, а проявление этой усталости. Как показывает «Медвежья охота», быть «человеком сороковых годов» не обязательно означает быть «устаревшим». Автор не только жалеет и оправдывает «лишних людей», но протягивает нить между ними и поколением нынешних бойцов, более бодрых, решительных, энергичных, самоотверженных, чем предшественники, носителей тех же ценностей, в которые он уверовал благодаря встрече с Белинским и наследниками которых считал Чернышевского и других современных кумиров. Подчеркивая ценностное единство между «лишними» и «новыми» людьми, Некрасов оспаривал необходимость требуемых новыми людьми цельности, единства моральных установок и жизненного поведения, отстаивал право – нет, не на предательство, а на слабость, вызванную усталостью.

Это право на слабость Некрасов отстаивает и в написанных в том же году отрывках «Зачем меня на части рвете…» и «Умру я скоро. Жалкое наследство…». Поэт признаёт свой проступок, но хочет остаться в той же «команде», превращая покаяние в торжественную клятву, обращаясь уже не к Белинскому или Кони, но прямо к Родине. Искренность этих стихов несомненна – речь в них идет о единственных признанных Некрасовым ценностях, еще в начале сороковых годов навсегда занявших в его душе и сознании место, предназначенное для веры. И это стремление быть рядом с теми, кого Некрасов видел преемниками Белинского, нежелание остаться позади с усталыми «инвалидами» он начал демонстрировать на практике.

Оставив Лефрен за границей (на этом вполне прозаически закончился их роман, обошедшийся без драм), во второй половине июня Некрасов после «отдыха от литературы» на короткое время вернулся в Петербург с планом издания литературного сборника по образцу тех, с которых начиналась его карьера серьезного издателя. Едва ли не первым, кому он об этом сообщил, был Елисеев. С самого начала Некрасов рассчитывал опереться на те же литературные силы, с которыми имел дело в «Современнике».

Необычным было обращение к еще одному представителю «левого фронта», который до этого находился в достаточно резкой конфронтации с редакцией «Современника». Дмитрий Иванович Писарев к тому времени поссорился с Благосветловым и отказался участвовать в его новом журнале. 2 июля Некрасов сделал ему серьезное и выгодное предложение. На следующий день Писарев писал матери: «Ко мне неожиданно утром явился книгопродавец Звонарев и сообщил мне, что Некрасов желал бы повидаться со мною для переговоров о сборнике, который он намерен издать осенью. Если, дескать, вы желаете, Николай Алексеевич сами приедут к Вам, а если можно, то они просят пожаловать к ним сегодня утром. Я ответил, что пожалую, – и поехал. Прием был, разумеется, самый любезный. С первого взгляда Некрасов мне ужасно не понравился, мне показалось у него в лице что‑то до крайности фальшивое. Но уже минут через пять свидания прелесть очень большого и деятельного ума выступила передо мною на первый план и совершенно изгладила собою первое неприятное впечатление. Было говорено достаточно – и о Сборнике, и предполагаемом журнале, и о литературе, и о современном положении дел». Некрасов предложил Писареву написать две‑три статьи общим объемом десять листов на темы, которые он сам изберет. Писарев выбрал сочинения французского писателя Андре Лео, труды Дидро и только что вышедший, но уже получивший скандальную известность роман Тургенева «Дым». Некрасов пообещал заплатить 75 рублей за лист (больше, чем платил Благосвет‑лов) и предложил аванс. Писарев предпочел другой способ предварительной оплаты – расписку на получение в любое время 200 рублей. Этот договор выглядел многообещающим. Некрасов снова, как когда‑то Чернышевского, выбрал самого яркого критика и публициста, влюбленного в его стихи, при этом пренебрег перебранкой, омрачавшей последние годы «Современника», и оказался над мелочной схваткой. Он воспользовался тем, что Писареву в тот момент было негде печататься.

Заручившись согласием Писарева и, возможно, кого‑то еще, Некрасов в тот же день отправился в Карабиху. Туда на некоторое время приезжал погостить Островский с супругой, который также обещал дать материал для сборника. Как обычно, Некрасов в Карабихе отдыхал и охотился, но и продолжал двигать вперед издание сборника: согласились участвовать В. А. Слепцов и П. И. Якушкин, а от статьи Писарева о «Дыме» он отказался, сомневаясь, что сойдется с критиком в оценке политического содержания романа.

Некрасов не хотел допускать в редактируемом им издании чрезмерно резких нападок на Тургенева, прежде всего из опасения, что в такой критике заподозрят сведение счетов (чего совершенно не боялся Тургенев, сведший в «Дыме» личные счеты со многими знакомыми и приятелями).

Однако, судя по всему, уже во время пребывания в Ка‑рабихе у Некрасова появился новый, более амбициозный, хотя и сложный для осуществления замысел. В двадцатых числах июля он получил письмо от своего старого конкурента Краевского с предложением возглавить отдел беллетристики в продолжавших существовать, но уже слабо интересовавших издателя «Отечественных записках». Некрасов ответил отказом:

«Я серьезно думал об Вашем предложении, Андрей Александрович, и дошел до заключения, что пользы Вашему журналу, по крайней мере продолжительной и существенной, не принесу, взяв на себя беллетристику.

Я внимательно перечел «От[ечественные] зап[иски]» последнего года и нашел, что беллетристика в них – при нынешнем состоянии литературы – вообще удовлетворительна. Всё, что можно было бы еще привлечь, сопряжено с затратами очень рискованными, потому что, как Вы сами знаете, упрочение и усиление журнального успеха зависит в наше время не от беллетристики.

Подробнее сообщу Вам мои мысли при свидании…»

Однако предложение Краевского навело Некрасова на мысль о возможности возродить «Современник» окольным путем, вернуться в журналистику и литературу через посредничество Краевского – в качестве редактора серьезного журнала того же направления. Его план чем‑то напоминал замысел его сотрудников «захватить» чужой журнал, но имел более серьезную практическую основу. Как раньше Некрасов арендовал «Современник» у Плетнева, так теперь можно было попробовать арендовать «Отечественные записки» у Краевского. Очевидно, что здесь был другой случай – Краевский был совершенно не похож на непрактичного Плетнева, а его журнал, в отличие от бледного плетневского «Современника», имел определенную репутацию (с точки зрения молодых радикалов, крайне сомнительную). Замысел таил в себе много сложностей, в том числе и явный репутационный риск (Некрасов, естественно, предвидел, что союз с одиозным Краевским вызовет на первых порах неодобрение сотрудников), однако был, несомненно, осуществим. Некоторой порукой тому был сам Краевский – прошедший огонь и воду, стоявший у истоков русской серьезной коммерческой журналистики, к тому времени сменивший в «Отечественных записках» уже несколько ведущих критиков, готовый удовольствоваться коммерческим успехом, отдав определение направления журнала в другие руки (естественно, подобно Плетневу, финансово обезопасив себя на случай, если новое направление приведет журнал к краху или закрытию). Словом, стоило попробовать. Чем больше Некрасов размышлял об этом деле, тем больше оно казалось ему реальным. В середине октября он вернулся в Петербург и начал серьезные переговоры по аренде «Отечественных записок».

Видимо, поначалу Некрасов надеялся, предоставив Краевскому определенный контроль над финансовой и материальной частью «Отечественных записок», отстранить его от контроля над содержанием журнала. Конечно, было бы желательно превратить его в совершенно нейтральную фигуру, получающую, подобно Плетневу, ежегодную ренту. С самого начала эта задача была в полном объеме неосуществима и из‑за осторожности и определенной амбициозности Краевского, и из‑за позиции властей, для которых Некрасов в качестве ответственного редактора был неприемлем. Приходилось искать компромисс.

Переговоры, проходившие до начала декабря, привели к следующей конструкции: «1. Некрасов с 1 января тысяча восемьсот шестьдесят восьмого года по первое января тысяча восемьсот семьдесят четвертого года принимает на себя исключительное заведование редакциею журнала «Отечественные записки» и становится гласно ответственным редактором этого журнала как перед правительством, так и перед публикой. <…> 2. Краевский, оставаясь собственником журнала «Отечественные записки», принимает на себя все обязанности издателя журнала, то есть всю хозяйственную часть издания…» При этом каждый партнер имел влияние на сферу ответственности другого: «Некрасов во всякое время может поверять приходо‑расходные книги и счеты конторы «Отечественных записок» и, если заметит какое‑либо упущение, дает знать о том Краевскому, который обязан немедленно поправить замеченные упущения…предоставляя Некрасову полную свободу во всём, что касается собственно редакции журнала, Краевский как собственник сохраняет за собою право просматривать в корректурных листах все статьи, приготовленные к печати, и если заметит в них что‑либо могущее вызвать преследование администрации, то имеет право печатание такой статьи приостановить, сообщив свои соображения Некрасову».

Особенно тщательно опытные журналисты оговорили опасные ситуации с возможными правительственными предостережениями и запретами: «Если Некрасов соображения Краевского в этом случае будет оспаривать, то Краевский до получения журналом первого предостережения обязан ему уступить, но если журнал получит первое предостережение, то спорные вопросы такового рода разрешаются третьим лицом, избранным по обоюдному их согласию при участии одного из членов Главного управления по делам печати, если к этому представится возможность. Если же, несмотря на эту предосторожность, журнал подвергнется и второму предостережению, тогда Некрасов от ответственной редакции журнала должен отказаться и журнал возвращается вновь под ответственную редакцию Краевского, а Некрасов, продолжая исполнять все остальные обязанности, принятые им на себя в первом пункте сего условия, должен уже безусловно подчиняться решению Краевского во всех тех случаях, где дело будет касаться ответственной редакции. Если в этом случае между Краевским и Некрасовым возникнут такие несогласия, при которых вести общее дело окажется невозможным, то Некрасов, буде пожелает, может оставить дело, но с тем, что контракт сей считать нарушенным, причем Краевский обязывается выдать Некрасову единовременно три тысячи рублей серебром».

Договор этот, подписанный сторонами 8 декабря, не был выполнен полностью по причинам, как тогда выражались, не зависящим от редакции. Главное – правительство не позволило сменить ответственного редактора: им и в дальнейшем будет формально считаться Краевский, хотя на самом деле «Отечественные записки» будут редактировать другие люди. Это было существенной проблемой: имя редактора в значительной степени определяет лицо журнала – во всяком случае поначалу, особенно для провинциального или далекого от нюансов литературной жизни читателя. Тем не менее на это нужно было пойти, если решиться издавать журнал. Некрасов справедливо рассудил, что репутацию новым «Отечественным запискам» создаст не титульный лист, а имена сотрудников и публикуемые материалы.

Краевский, как видно из договора, в целом давал Некрасову карт‑бланш на содержание, оставив себе роль наблюдателя и советчика, вроде внутреннего цензора. Правительство было в курсе того, что на самом деле будет представлять собой журнал, и не возражало. Таким образом, «Отечественные записки» становились журналом Некрасова. Это был потрясающий успех. Получив «готовый» журнал, Некрасов начал работу с чистого листа – стал формировать новую редакцию, подойдя к делу очень серьезно, чтобы в этот раз облегчить себе не только бремя финансово‑хозяйственных забот, но и в целом ведение журнала.

Как уже говорилось, ни малейшего намерения сменить направление у Некрасова быть не могло, он хотел остаться в том же лагере. Однако, собираясь поднять то же знамя, он не считал необходимым автоматически сохранять лояльность конкретным «знаменосцам». Это проявилось уже в приглашении в журнал Писарева, которого он намеревался активно использовать, изначально игнорируя неприязнь к тому прежних сотрудников, ставя их перед фактом. Он заведомо пренебрег предпочтениями бывших сотрудников «Современника», пригласив Салтыкова‑Щедрина фактически в качестве соредактора. Некрасов прямо писал Краевскому, что без Салтыкова «дело не может склеиться в том виде, как мы хотели».

В отношении же «последней версии» редакции «Современника» чувства Некрасова были сложнее. Видимо, больше всех его устраивал Елисеев, который меньше других участвовал в журнальных перебранках и своими материалами не заслужил ни одного правительственного предостережения. Он сразу же получил предложение поучаствовать в сборнике и, вероятно, тогда же – приглашение в журнал. Так же безоговорочно устраивал Некрасова Пыпин, тоже человек неконфликтный, хотя и навлекший на «Современник» предостережение. Сложнее дело обстояло с Антоновичем и Жуковским. Возможно, с точки зрения правительства они представляли наиболее опасную и наименее приемлемую часть редакции «Современника». Существует предположение, что разрешение участвовать в «Отечественных записках» было дано Некрасову только при условии, что он не возьмет с собой ни Антоновича, ни Жуковского. Судя по всему, для Некрасова, несмотря ни на что, было желательно участие в «Отечественных записках» двух наиболее строптивых его товарищей по «Современнику», и он решил отложить решение вопроса до того, как план нового издания станет реальностью.

Во второй половине октября 1868 года Некрасов собрал у себя тех, с кем хотел обсудить перспективы нового журнала. Присутствовали Елисеев, Салтыков, Писарев; Антонович в это время находился за границей, Жуковского и Пыпина Некрасов не пригласил. Елисеев так описывал реакцию участников «совета» на предложение Некрасова: «Внезапно высказанная комбинация о том, чтобы издавать прогрессивный журнал под ответственной редакцией Краевского, до того меня поразила, что я прямо и решительно сказал: «Это чистая нелепость. Это совсем невозможно». Вслед за мною и М. Е. Салтыков… энергически заявил: «Это в самом деле черт знает что. Надо бросить», взял шапку и хотел уйти. Но Некрасов удержал его и стал нам говорить, что напрасно мы горячимся, что он и сам не думает и не желает остаться под редакцией Краевского… «Из‑за таких пустяков, не имеющих, собственно, никакого отношения к делу, может быть не начато, совсем брошено хорошее дело. Это, как хотите, господа, совсем не умно…». Были выдвинуты и другие аргументы, показавшиеся всем присутствующим резонными, и вопрос о их участии в «Отечественных записках» был решен.

Оставались еще Жуковский и Антонович с Пыпиным. С ними дело не заладилось. Причиной был настрой этих сотрудников, решивших действовать заодно. Эта «артель» по инициативе, надо думать, Жуковского и Антоновича намеревалась использовать ситуацию с «Отечественными записками» для очередной попытки установить справедливые отношения в литературно‑издательском производстве. Жуковский на встрече с Некрасовым и Елисеевым в десятых числах ноября от лица своих товарищей потребовал от Некрасова разделения всех доходов от журнала между Некрасовым и тремя участниками «артели», а кроме того, предоставления им полноправного контроля над всем, что будет печататься в «Отечественных записках». Эти самонадеянные требования в данном случае исходили не из чувства справедливости, а из уверенности в своей необходимости для журнала, в том, что своей популярностью «Современник» был обязан их деятельности.

Некрасов, совершенно не готовый принять такие условия, отказался вести переговоры как с «артелью» в целом, так и с Антоновичем и Жуковским по отдельности, сделав последнее предложение Пыпину, очень просто объяснив ему свои резоны в письме от 20 ноября:

«Из разговора с Жуковским я убедился, что мы с ним сойтись не можем. Он хочет, между прочим, чтобы хозяйство было взято у Краевск[ого] и перешло к кому‑нибудь из нас. Не знаю, согласился ли бы на это Кр[аевский], но я на это не согласен. Сам я возиться со счетами и деньгами не имею охоты и Вас не считаю для этого достаточно практичным. – 8‑мые доли, выговариваемые Жуковским в пользу свою и Вашу, тоже поведут к затруднению отчетности и к путанице, и, поразмыслив обстоятельно, я на них не могу согласиться. Во‑1‑х, потому, что желаю стоять в таком положении, чтобы не быть обязанным ни перед кем отчетностию и стесненным в распоряжениях цифрою, определенною на расходы по журналу (а Жуковский желает в этом отношении одинаковых прав со мною и имеет виды на какие‑то сокращения расходов, по‑моему, невозможные и могущие только испортить дело); а во‑2‑х, потому, что, согласившись на уступку этих 8‑х долей Вам и ему, я должен был бы, по совести, представить такую же долю Елисееву, которого считаю в предполагаемом деле нужным и полезным не менее каждого из Вас, что он доказал многолетним участием в «Современнике», а тогда что же осталось бы мне? – Итак, этот вопрос покончен. Остается решить другой. Потрудитесь отвечать поскорее и решительно, согласны Вы или нет принять участие в редакции «От[ечественных] зап[исок]», если я буду их редактором, на условиях, подобных тем, которые Вы имели в «Современнике», с тою выгодою, что здесь Вы будете освобождены от роли ответствен[ного] редактора. – Этот ответ дайте не позже завтрашнего дня, ибо Кр[аевский] просит решения, да и мне это дело до смерти надоело».

Пыпин отказался, не решившись нарушить договоренности с другими членами «артели». Костяк новых «Отечественных записок» составили Писарев, Салтыков и Елисеев; двое последних стали соредакторами журнала.

На первый взгляд Некрасов поступил как настоящий «капиталист», то есть так, как и должны были ожидать от него «пролетарии»‑сотрудники. Но, даже несмотря на его вполне жесткие и «материалистические» формулировки в письме Пыпину, мотивы его отказа от услуг Антновича и Жуковского не только эгоистические. Некрасов не просто не был материально заинтересован в дележе прибыли с членами редакции, а не считал такую конструкцию журнала разумной и справедливой. Именно в этом смысле нужно понимать его слова в письме Краевскому от 27 ноября 1867 года: «Почтенные мои сотоварищи – люди непрактичные и нерешительные. Мне уже надоело за ними ходить, и, поставив им свои решительные условия, я теперь не тронусь с места, пока они не дадут сами ответа. Надо подождать. А между тем я хотел бы видеть контракт Ваш с Д[удышкиным]». Практичный Краевский оказался в трудные минуты ближе и понятнее Некрасову, чем теоретики из прежней «консистории».

В самом конце ноября разрешение на издание в новом составе было дано (хотя и подтвержден запрет на смену ответственного редактора). В объявлении, напечатанном 9 декабря в № 340 газеты Краевского «Голос», сообщалось, что «Отечественные записки» будут ежемесячными (до этого они выходили дважды в месяц), и представлялся состав редакции и обещавших постоянное участие литераторов, повторявший (за исключением имен Антоновича и Жуковского) состав «Современника». Читателям были обещаны произведения Решетникова, Марко Вовчка, Салтыкова‑Щедрина, Островского, Якушкина, Ивана Федоровича Горбунова, Елисеева, Николая Ивановича Костомарова (правда, по какой‑то причине в списке авторов не было Писарева) и только что написанная «современная повесть» «Суд», созданная Некрасовым под впечатлением от процесса над Пыпиным и Жуковским. Это было еще одно «герметичное» произведение Некрасова, продолжающее короткую в его творчестве линию стихов о перипетиях литературной жизни.