Текст: Александр Чанцев

Наверное, рецензию на эту книгу лучше всего было бы написать Вячеславу Курицыну, автору блистательного исследования «Набокова без Лолиты». Или же Геннадию Барабтарло, чьи переводы и исследования конгениальны переводимому.

Кстати, Барабтарло поучаствовал в подготовке этой — откомментированной главным биографом Набокова Брайаном Бойдом — книги наравне со многими другими действительно незаурядными учеными — так, только по культуре русской эмиграции консультировал Омри Ронен.

Книга проходит не по разряду спешно состряпанных изданий, но — о, редкость — изрядно подготовлена: больше ста страниц комментариев, предисловие, указатель имен, хронология жизни и творчества ВВН и так далее. Тем более что самого доступа к письмам ждали терпеливо и долго. Охраняя образ мужа и свою частную жизнь, Набокова почти никого к ним не подпускала (читала частично сама, вымарывала места, уничтожила свои ответы). Но сын Набоковых Дмитрий оказался по-американски более открытым. В полном объеме эпистолярий Набокова вышел на английском в 2014 году.

Это достойный оммаж не только литератору Набокову (среди прочего, комментатору «Евгения Онегина»), но и его любви с Верой Евсеевной Слоним — едва ли не самой безоблачной и долголетней в истории отечественной словесности.

Он посвятил ей стихотворение через несколько часов после самой первой встречи, его последняя книга посвящена Вере, между — более полувека совместной жизни.

И посланий: Набоков описывает свою поездку в 3000 слов или присовокупляет три слова к букету-поздравлению.

Жизнь эта — сама произведение искусства своего рода. А переписка показывает сближение и сроднение: если вначале Набоков, описывающий Вере свою одежду и еду каждого дня разлуки, туманно намекает на изящно прозрачные таблетки от живота, то потом уже идет «прослабило» и хронометраж пребывания в туалете.

Своим хронологическим срезом и интересна, кстати, эта книга — Набокова мы видим почти на всех жизненных этапах. Романтическим берлинским поэтом («я так отвык от того, чтобы меня — ну, не понимали, что ли»), истово ищущим новую страну-убежище и заработок популярным среди соотечественников и не только автором, маститым американским университетским лектором, умиротворенным в своей известности и достатке швейцарским старцем.

Находится, соответственно, в «Письмах Вере» место всему. Настоящим приколам, шарадам для Веры, рисункам для сына. Описаниям — «вчера был вечер, сошедший с фламандского полотна, неподвижный в туманной поволоке». Афористичным рассуждениям о сокровенной природе творчества: «теперь я знаю, что действительно, разум при творчестве — частица отрицательная, а вдохновенье — положительная, но только при тайном соединении их рождается белый блеск, электрический трепет творенья совершенного». Здесь есть сентиментальность и экстаз, бравада и нежность.

Словом, «поговорили обо всем, начиная от гениталий гесперид и кончая Гитлером».

Хотя пишет Набоков, конечно, крайне эгоцентрично — о перистальтике, псориазе или проблеме тупых бритв и отельного меню здесь узнаешь гораздо чаще, чем о Бунине (тот очень досаждает приглашениями на застолья и сравнениями популярности). Тем ценнее редкие вкрапления о писателях. «Несчастном, веселом, красном от вина, беззащитном, замученном Ходасевиче». Дебелой, белошеей Теффи «в декольте на сорок восемь персон». Похожем на евнуха и шахматную фигуру Ремизове. Или Бунине — тот «похож на старую тощую черепаху, вытягивающую серую жилистую, со складкой вместо кадыка шею и что-то жующую и поводящую тусклоглазой древней головой». Да, всем, даже (почти) другу Ходасевичу, тут достается по серьгам сарказма. Кроме разве что (отчасти) равновеликого, по мнению пишущего, Джойса: «он крупнее ростом, чем я думал, с ужасным свинцовым взглядом».

И тут неумолимая логика знакомства с этими письмами выносит нас на пороги дискутирования моральной дилеммы. Набоков не предназначал эти письма для печати. Точно уничтожила свои письма Вера. И что бы случилось с Набоковым, узнай он о корректурах, внесенных в его бронзовый self-made image этими посланиями? В которых слишком превалирует не просто быт, но да, poshlost’, враг номер один Набокова в его вечном стебе и троллинге мещан-филистеров из common people, т. н. «простых людей». Все эти бесконечные «мяско» и «мясики». Зашоренность к странам и писателям во имя отчета о своем меню, пищеварении и его итогах. «Ты же обо мне, радость моя муренька, не беспокойся: я отлично живу, сытно питаюсь, много читаю и пишу». Это даже не письма Платонова, где боль из быта стартует в циолковскую стратосферу, но послание пролетарского писателя с продразверстки.

Но Набоков актуальнее всех актуальных. То смайлик изобретет, то в 1930 году выдаст «вчера он произвел подряд 157 лайков, мы считали».

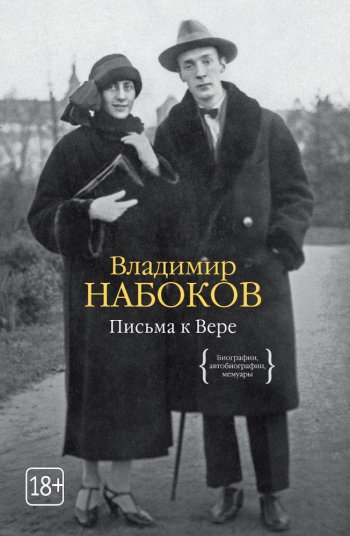

Владимир Набоков. Письма к Вере

М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2018. 704 стр.

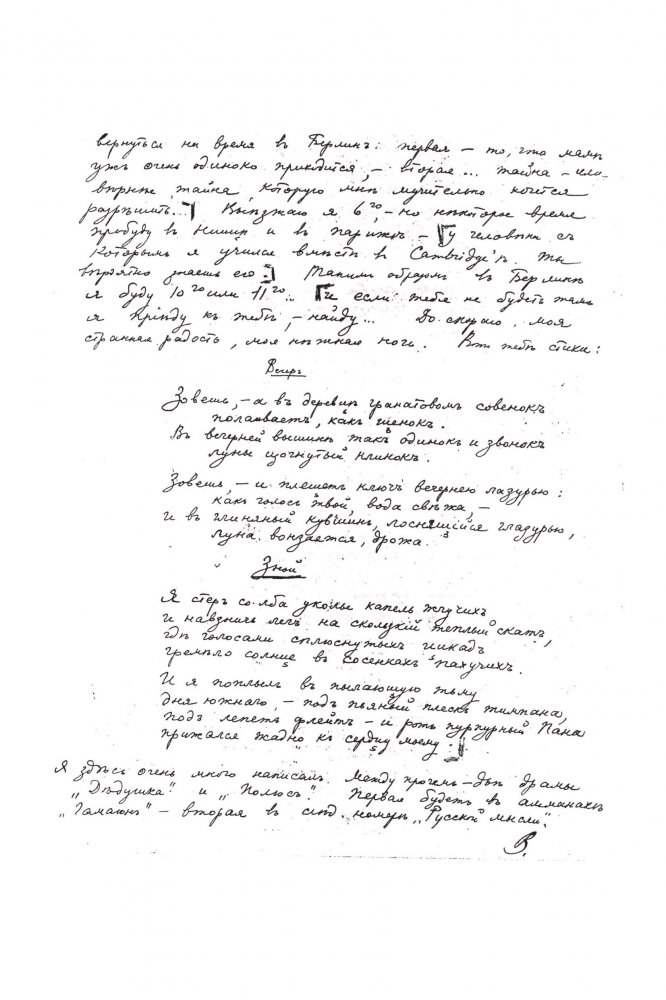

1. Ок. 26 июля 1923 г.

Солье-Пон, Домэн-де-Больё — Берлин

Не скрою: я так отвык от того, чтобы меня — ну, понимали, что ли, — так отвык, что в самые первые минуты нашей встречи мне казалось: это — шутка, маскарадный обман... А затем... И вот есть вещи, о которых трудно говорить — сотрешь прикосновеньем слова их изумительную пыльцу... Мне из дому пишут о таинственных цветах. Хорошая ты...

И хороши, как светлыe ночи, все твои письма — даже то, в ко- тором ты так решительно подчеркнула несколько слов. Я нашел и его, и предыдущее, по возвращенью из Marseille, где я работал в порту. Это было третьeго дня — и я решил тебе не отвечать, пока ты мне не напишешь еще. Маленькая хитрость...

Да, ты мне нужна, моя сказка. Ведь ты единственный человек, с которым я могу говорить — об оттенке облака, о пеньи мысли и о том, что, когда я сегодня вышел на работу и посмотрел в лицо высокому подсолнуху, он улыбнулся мне всеми своими семeчками. Есть крошечный русский ресторанчик, в самой грязной части Marseille. Я харчил там с русскими матросами — и никто не знал, кто я и откуда, и сам я дивился, что когда-то носил галстух и тонкиe носки. Мухи кружились над пятнами борща и вина, с улицы тянуло кисловатой свежестью и гулом портовых ночей. И слушая, и глядя — я думал о том, что помню наизусть Ронсара и знаю названье черепных костей, бактерий, растительных соков. Странно было.

Очень тянет меня и в Африку, и в Азию: мне предлагали место кочегара на судне, идущем в Индо-Китай. Но две вещи заставляют меня вернуться на время в Берлин: первая — то, что маме уж очень одиноко приходится, вторая... тайна — или, вернее, тайна, которую мне мучительно хочется разрешить... Выезжаю я 6-го, — но некоторое время пробуду в Ницце и в Париже — у человека, с которым я учился вместе в Cambridge’е. Ты, вероятно, знаешь его. Таким образом, в Берлине я буду 10-го или 11-го... И если тебя не будет там, я приеду к тебе, — найду... До скорого, моя странная радость, моя нежная ночь. Вот тебе стихи:

ВЕЧЕР

- Зовешь, — а в деревце гранатовом совенок

- полаивает, как щенок.

- В вечерней вышине так одинок и звонок

- луны изогнутый клинок.

- Зовешь, — и плещет ключ вечернею лазурью:

- как голос твой, вода свежа,

- и в глиняный кувшин, лоснящийся глазурью,

- луна вонзается, дрожа.

ЗНОЙ

- Я стер со лба уколы капель жгучих

- и навзничь лег на скользкий теплый скат,

- где голосами сплюснутых цикад

- гремело солнце в сосенках пахучих.

- И я поплыл в пылающую тьму

- дня южнoго — под пьяный плеск тимпана,

- под лепет флейт, и рот пурпурный Пана

- прижался жадно к сердцу моему.

Я здесь очень много написал. Между прочим — две драмы, «Дедушка» и «Полюс». Первая будет в альманахе «Гамаюн» — вторая в след. номере «Русской мысли».

В.

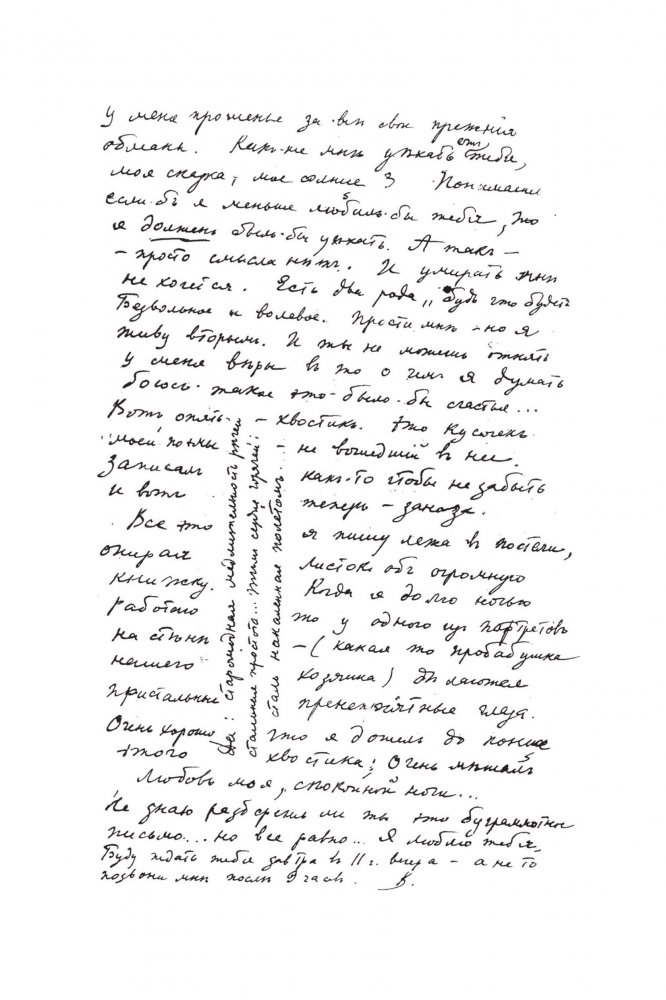

2. 8 ноября 1923 г.

Берлин — Берлин, Ландхаусштрассе, 41

8 — XI — 23

Как мне объяснить тебе, мое счастье, мое золотое, изумительное счастье, насколько я весь твой — со всеми моими воспоминаниями, стихами, порывами, внутренними вихрями? Объяснить — что слóва не могу написать без того, чтобы не слышать, как произнесешь ты его, и мелочи прожитой не могу вспомнить без сожаленья — такого острого! — что вот мы не вместе прожили ее, будь она самое, самое личное, непередаваемое, а не то просто закат какой-нибудь, на повороте дороги, — понимаешь ли, мое счастье?

И я знаю: не умею я сказать тебе словами ничего, а когда по телефону — так совсем скверно выходит. Потому что с тобой нужно говорить — дивно, как говорят, например, с людьми, которых больше нет, — дивно, понимаешь, в значенье чистоты и легкости и душевной точности, а я — je patauge ужасно. Меж тем тебя можно ушибить некрасивым уменьшительным — оттого что ты вся такая звонкая, как морская вода, хорошая ты моя.

Я клянусь — и ... (клякса) тут ни при чем — я клянусь всем, что мне дорого, всем, во что я верю, — я клянусь, что так, как я люблю тебя, мне никогда не приходилось любить, — с такою нежностью — до слез — и с таким чувством сиянья. На этом листке, любовь моя, я как-то (Твое лицо межд) начал писать стихи тебе, и вот остался очень неудобный хвостик — я спотыкнулся. А другой бумаги нет. И я больше всего хочу, чтобы ты была счастлива, и мне кажется, что я бы мог тебе счастье это дать — счастье солнечное, простое — и не совсем обыкновенное.

И ты должна простить меня за мелочность мою — за то, что я с отвращеньем думаю о том, как — practically — я буду завтра отсылать это письмо, а вместе с тем готов отдать тебе всю кровь мою, коли нужно было бы, — трудно это объяснить — звучит плоско, — но это так. Вот, скажу тебе — любовью моей можно было бы заполнить десять веков огня, песен и доблести — десять целых веков, громадных и крылатых, полных рыцарей, въезжающих на пламенные холмы, — и сказаний о великанах — и яростных Трой — и оранжевых парусов — и пиратов — и поэтов. И это не литература, ибо, если перечтешь внимательно, увидишь, что рыцари оказались толстыми.

Нет — я просто хочу тебе сказать, что без тебя мне жизнь как-то не представляется — несмотря на то, что думаешь, что мне «весело» два дня не видеть тебя. И знаешь, оказывается, что вовсе не Edison выдумал телефон, а какой-то другой американец — тихий человечек, фамилию которого никто не помнит. Так ему и надо.

Слушай, мое счастье, — ты больше не будешь говорить, что я мучу тебя? Как мне хочется тебя увести куда-нибудь с собой — знаешь, как делали этакие старинные разбойники: широкая шляпа, черная маска и мушкет с раструбом. Я люблю тебя, я хочу тебя, ты мне невыносимо нужна... Глаза твои — которые так изумленно сияют, когда, откинувшись, ты рассказываешь что-нибудь смешное, — глаза твои, голос твой, губы, плечи твои — такие легкие, солнечные...

Ты пришла в мою жизнь — не как приходят в гости (знаешь, «не снимая шляпы»), а как приходят в царство, где все реки ждали твоего отраженья, все дороги — твоих шагов. Судьба захотела исправить свою ошибку — она как бы попросила у меня прощенье за все свои прежние обманы. Как же мне уехать от тебя, моя сказка, мое солнце? Понимаешь, если б я меньше любил бы тебя, то я должен был бы уехать. А так — просто смысла нет. И умирать мне не хочется. Есть два рода «будь что будет». Безвольное и волевое. Прости мне — но я живу вторым. И ты не можешь отнять у меня веры в то, о чем я думать боюсь — такое это было бы счастье... Вот опять — хвостик.

Да: старомодная медлительность речей,

стальная простота... Тем сердце горячей:

сталь, накаленная полетом...