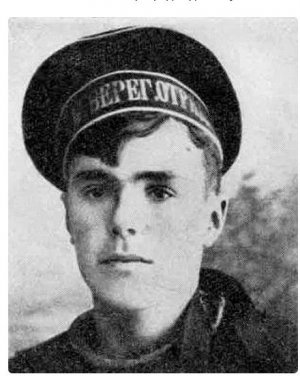

Текст: Арсений Замостьянов, заместитель главного редактора журнала «Историк»

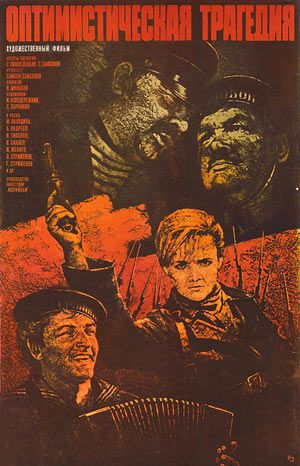

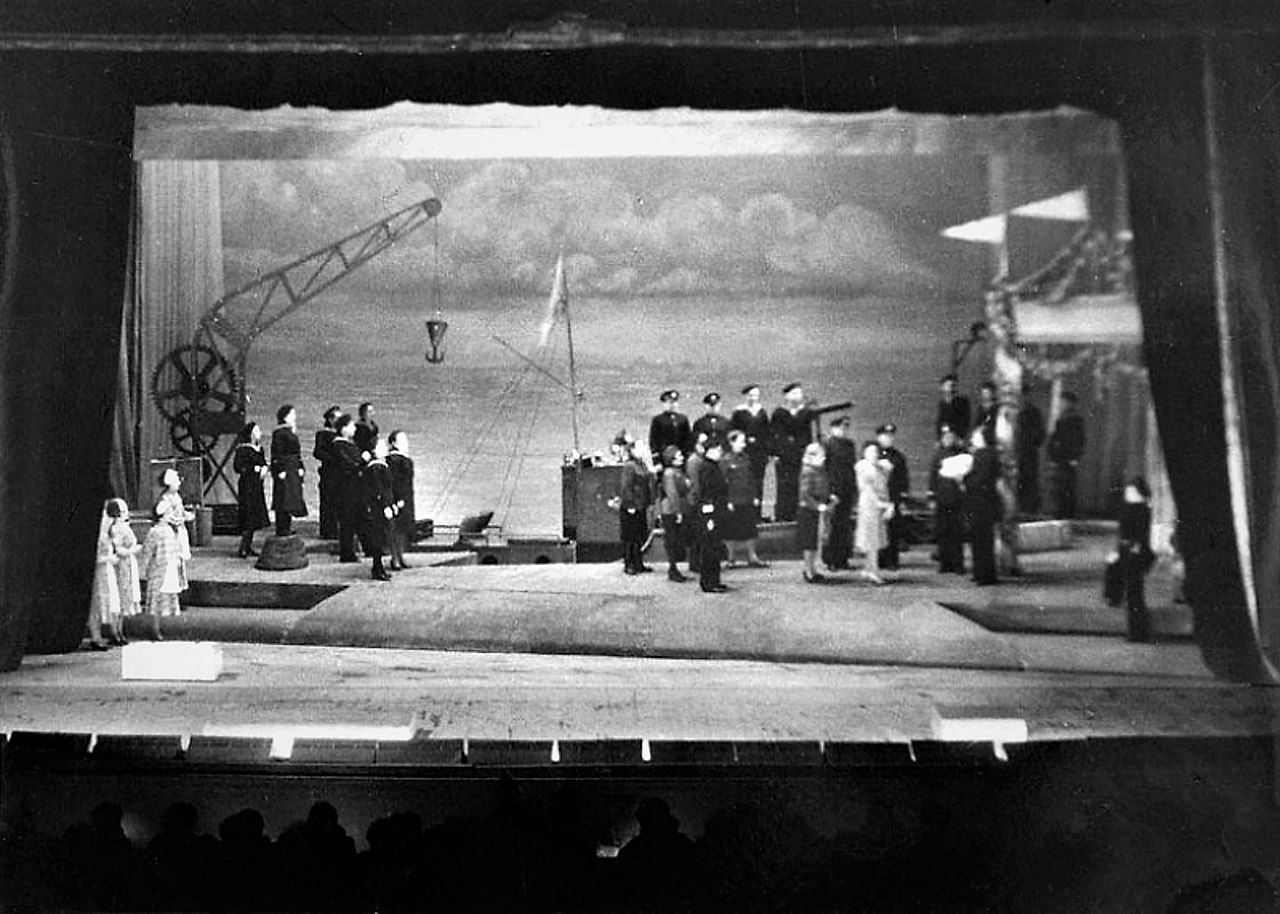

Странная судьба! Еще лет 35 назад о нем принято было говорить с придыханием – как о писателе-герое, а «Оптимистическую трагедию» считали подлинным (не каким-нибудь номенклатурным) шедевром советского искусства – наравне с «Броненосцем «Потёмкиным» или стихами Маяковского. И ведь не притворялись. В нем действительно бился нерв и советских, и всегдашних русских святынь. Но очередной поворот колеса истории в 1991 году оказался для Всеволода Вишневского роковым: он оказался на обочине литературы. О нем даже почти не спорят. Как это несправедливо! И его судьба, и его «Оптимистическая трагедия» – уникальны.

Дочеловеческие всплески вод

Потомственный дворянин, он мальчишкой сбежал на фронт – воевать за Россию. В Первую мировую получил три Георгиевские награды. Ходил в разведку, сражался в 1916 году под Стоходом – в одной из самых лютых битв той войны. Но очень скоро – вопреки «интересам класса» – столь же бесстрашно стал воевать за новую Россию, за революцию. Брал Зимний, сражался в Первой Конной, участвовал в диверсиях в тылу врага, сражался плечом к плечу с Иваном Папаниным – будущим полярником.

Потом ушел в литературу, в театр. И как-то телеграфировал жене: «Нашел острейшую литформу новой пьесы о смерти — гимн матросам». Это было предвестие «Оптимистической трагедии» – не менее важного явления в советской жизни, чем «Тихий Дон». Эта драма, как и шолоховский роман, была необходимы, чтобы излечить раны Гражданской войны и перейти к новой жизни, без великого раскола.

«Рев, подавляющий мощью и скорбью дочеловеческие всплески вод, рождающих первую тварь. И первые стремительные взрывы могучего восторга от прихода жизни, восторга, теснящего дыхание и обжигающего. И первое оцепенение перед первой смертью. История, текущая, как Стикс. Испарение всех тел. Шум человеческих тысячелетий. Тоскливый вопль „зачем?“. Неистовые искания ответов» – так начинается эта трагедия. Она получилась отчасти выспренняя, высокопарная, как будто Ростан надел матросский бушлат и стал свидетелем классовых боев ХХ века.

У меня в этой пьесе есть выражения на все случаи жизни. Не про «комиссарское тело», хотя кому же не известно это эффектное высказывание? Но я вспоминаю, например, такое: «Нас зататуировали и проспиртовали на кораблях, а вы нам сознательную кашку хотите дать». Или – вот такое предупреждение: «Моё! Вот на этой штучке не споткнуться бы». А ведь не ней и споткнулись. Весь мир на ней споткнулся.

В защиту пафоса

А еще эта трагедия – гиря на весах в защиту пафоса, который в последние годы почему-то превратился в ругательство.

Без пафоса даже Марадона гол не забьет, даже самосвал с места не сдвинется. Конечно, плох ложный пафос, но бывает и в жизни, и в литературе барахлишко и похуже.

Вишневский ввел в действие ведущих – монументальных матросов. С их громогласных реплик начинается представление: «Отложите свои вечерние дела. Матросский полк, прошедший свой путь до конца, обращается к вам – к потомству!» Тут уж – или отключаешься от представления, или погружаешься в него. В это нужно войти, поверить. На то и театр.

Они иногда выходят, чтобы отдать последний долг павшим героям, и произносят многозначительные реплики: «Первый ведущий. Не слишком ли много смертей в трагедии? Второй ведущий. Не больше, чем у Шекспира, и гораздо меньше, чем было в Гражданскую войну». Где пафос, там и юмор – так было со времен Гомера. Где эпос, там и натурализм, запах мертвого тела, кровь и море.

Оптимизм веры

Главные враги революции и её Комиссара – анархисты. Псевдореволюционеры, превратившиеся в грабителей и убийц. В этой жестокой сказке есть и офицеры – белые, царские. Их бессудно казнит Вожак анархистов – между прочим, революционер со стажем. И их, безусловно, жалко! И автору, и зрителям. И в этом сложность, дерзость трагедии Вишневского – на первый взгляд, простой и плакатной. Внутривидовая борьба самая жестокая. И судьба революции решалась не в борьбе красных с белыми, а в борьбе большевиков с эсерами и анархистами, умело действовавшими на флоте, в армии, среди крестьян. Вишневский знал, что эта война была главной.

Как и война против собственности. Как говорил его любимый герой – матрос Алексей: «И во сне держимся за свое барахло! Моя гармонь, мои портянки, моя жена, моя вобла». Как от этого уйти?

Это озадачило самого Максима Горького: «В чём же оптимизм?»

Объяснение есть в воспоминаниях Алисы Коонен – первой исполнительницы роли Комиссара:

«Как-то вечером я зашла в кабинет к Александру Яковлевичу. Вишневский и Таиров шагали по комнате и перебирали разные варианты названия. Всеволод почему-то очень боялся определения своей пьесы как трагедии. Он говорил, что за самым словом „трагедия“ в его представлении стоит что-то театрально возвышенное: алебарды, пики, горы трупов на сцене. Таиров пытался объяснить ему, что все же он написал трагедию.

— Да, я понимаю, что это трагедия, — возражал Вишневский. — Но пьеса-то оптимистическая.

— А почему бы именно так и не назвать пьесу — „Оптимистическая трагедия“? — вмешалась я.

Всеволод вскочил и, заключив меня в объятия, воскликнул:

— Ура!

И тут же на первой странице пьесы красным карандашом жирно начертил: „Оптимистическая трагедия“…»

Наверное, в эту минуту ему вспомнилась «Божественная комедия». И он не сомневался, что советская трагедия должна быть оптимистической.

Комиссар Мстислав Лаврович

В 1930 году его наградили орденом Красного знамени. Тогда к таким лаврам труженики пера еще не привыкли. Вишневский стал одним из первых писателей-орденоносцев.

Он не ладил с Булгаковым (тот вывел его в «Мастере и Маргарите» в шаржированном образе литератора Мстислава Лавровича), иногда цитировал Гумилёва и посылал деньги ссыльному Осипу Мандельштаму. Размышлял о современниках без лицемерия: «Читаю Бунина… Мизантроп! Какая тяжкая, тупая, безнадежная жизнь изображена им в „Деревне“. Если бы Россия была такой, разве мыслима была бы нынешняя победа?.. Наш Человек оказался выше, умнее, отчаяннее, шире и глубже».

Но главным для него было другое. Дела личные, государственные и литературные в тугом узле.

Комиссар Вишневский создал тома публицистики – прилаживался к генеральной линии с большей или меньшей ловкостью, но и оказывал на неё влияние. Писатель такого ранга был фигурой уважаемой и мощной. Редкий случай:

Вишневский написал десятки многословных, искренних статей о том, что русская доблесть – это и наше советское наследие, как и классика – литературная, архитектурная, живописная. Как наши города с их многовековым славным прошлым впрягаются в дело революции.

Он искренне поддерживал тот поворот «к России», который начался в советской идеологии еще в середине 1930-х. С этим вступил в Великую Отечественную. После радикальной тряски двадцатых, когда слишком многие ощущали себя отщепенцами в новом обществе, это было необходимо. Вишневский видел, что в муках рождается страна большинства – и работал, работал на неё. Он разъяснял историческую диалектику так: «Россия, именно Россия, показала во всем своем величии всю силу своей новой организации, культуры, техники. И это фактически не только от 25 октября 1917 года, а из всего тысячелетнего и более русского пути, практики, многонациональных внутренних связей и т. д… Не надо сводить спор к тому, что „русское“ — это и кнут, и Аракчеев, и реакция николаевской эпохи. Берите лучшее, главное — историческую сущность русского народа. Она — в военных и духовных качествах, в невероятной выдержке, в порыве души народа, в его мечте, в его делах…»

Научились ли мы «брать лучшее»? Вишневский умел.

Ленинград не сдаётся

Конечно, ему – генералу – полагался генеральский паек. Его голос постоянно звучал по радио: «Ленинград не сдаётся. Ленинград дерётся». Он каждый день писал и выступал перед ленинградцами:

«Как после бурь и наводнений, как после войн и долгих испытаний, неизменно поднимался и хорошел Ленинград, так будет и впредь. Верь этому, товарищ, брат, друг. Ты сын великого, самого великого, поразительного народа, чья мощь, гений и творческие силы необъятны. Все залечим, все отстроим. На диво миру развернем такие новые пятилетки, построим такого размаха дороги, каналы, порты, вокзалы, заводы, фермы, города, дворцы и парки, – что станет страна наша местом паломничества.

Покажем гостям и руины, и заросшие и оберегаемые ленинградцами дзоты, и оставленные кое-где, как памятники, почерневшие дома, шрамы на стенах и скажем: это память об Отечественной войне, о победе, а вот – что вокруг...

И взгляд твой и твоих гостей залюбуется Россией, нежным дымчатым воздухом ее, небесами милыми, лесами и нежными перелесками и бескрайними просторами, где хозяева, труженики – мы и только мы.

Восстановим здоровье усталых, раненых, больных. Вдохнут они хвойно-соленый запах лесов на тихих берегах наших морей или горный озон на Карпатах, на Кавказе.

Верь, товарищ, что восстановим и любимые свои места: и прохладу и прелесть парков Пушкина, и убранство, роспись и алебастровую лепку дворцов, и воскресим эхо в сверкающем бальном зале Екатерининского дворца. Оно откликнется радостно на веселый русский голос».

Как не поверить таким словам?

Недругов у него было немало: слишком успешен, не аскетичен, орденоносен. Поэтому нетрудно найти и скептические воспоминания о фронтовых филиппиках Вишневского. Мол, приехал, повитийствовал – и быстро уехал в другую часть, чтобы снова «толкать речь». Но без таких речей армия превращается в толпу. Бойцам высокопарность Вишневского не претила, а многие его слова западали в души.

Без его дневниковых записей военных лет трудно изучать историю Великой Отечественной. Вместе с генералом армии Василием Чуйковым он ждал капитуляции генерала Кребса в Берлине, подробно записывая всё, что происходило в те исторические часы. Вишневский успел и пострелять по Рейхстагу, и попалить в воздух в честь Победы. Он был голосом и генералитета, и голосом бойцов – настоящий советский классик, понимающий свой народ сверху донизу, не отделяющий себя от него. Это трудно понять из ХХI века. Это можно счесть иллюзией. Тем хуже для скептиков.

Потом, через несколько лет после Победы, был «Незабываемый 1919-й», эту пьесу ставили повсюду. Михаил Чиаурели снял по ней фильм. Там есть живые эпизоды, но Вишневский и сам понимал, что уходить надо бы не с такой пьесой. Поэтому убеждал себя в том, что именно «Незабываемый 1919-й» – его последняя вершина. Конечно, автор «Оптимистической» всё понимал. Казалось, что этот энергичный литературный вояка и сталинский лауреат не надорвется никогда. Но блокада и война не проходят даром. Его век продолжался ровно полвека. Долгожителем Вишневский не стал, даже по меркам того времени.

У времени в плену

Но на сцене его матросы остались надолго. Еще в 1970-е его слово определенно не заплесневело, в нем сохранились и дерзость, и правда. В Театре сатиры шел спектакль о жизни Вишневского – «У времени в плену». Там слишком много намешано – и Пастернак, и запрещенный Ходасевич, и малоуместный Окуджава. Но Андрей Миронов любил эту роль.

Актер всегда хотел выскочить из опереточного щегольского карнавала – и радовался, что ему доверили серьезную героику. Но это обманчивая удача. Все-таки он совсем не похож на Вишневского – ни внешне, ни по темпераменту. Это другой герой, другой писатель. Возможно, тоже из двадцатых годов, но другой, совсем другой. И все-таки важно, что столь известный актер на популярной сцене несколько лет выходил на сцену в образе Всеволода Вишневского.

Это показатель настоящей литературной славы – романтической, притягательной. И можно ли было тогда предположить, что этого живого, авантюрного, писателя скоро спишут в пыльный архив. А ведь он современен! Куда современнее многих, кого не забыли, кого цитируют, перечитывают и пересматривают.

Какую только чепуху не ставят, а единственную нашу романтическую трагедию о моряках, об анархии, о революции – ни-ни. И фильм «Оптимистическая трагедия» (не говоря уж про «Мы из Кронштадта») сегодня нечасто встретишь в телепрограммах.

И в последние годы «Оптимистическую» снова ставят. Она еще прогремит, не сомневаюсь.

А памятника Всеволоду Вишневскому у нас до сих пор нет. «Да, это — Россия! Мы в открытом поле один на один — против коалиций и окружений — век за веком», – сказал он. Как будто о нашем времени. И вовсе не только победный барабанный бой стоит за этими словами.

![Всеволод Витальевич Вишневский (род. 8 [21] декабря 1900) / godliteratury.ru Всеволод Витальевич Вишневский (род. 8 [21] декабря 1900) / godliteratury.ru](https://glstatic.rg.ru/uploads/images/2020/12/03/1b14a1bdb377491.jpg)