Текст: Иван Родионов

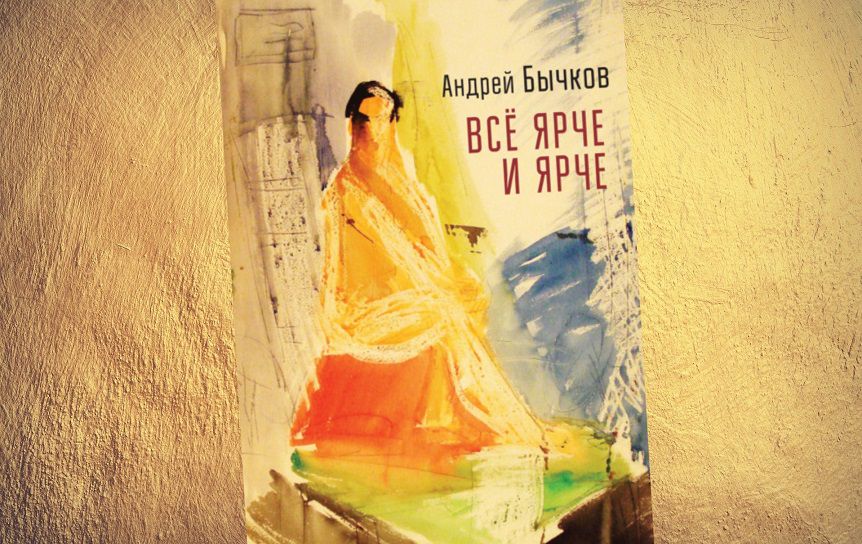

Андрей Бычков, «Всё ярче и ярче». СПб.: Алетейя, 2021

Ключевые темы нового сборника рассказов Андрея Бычкова "Всё ярче и ярче" — усталость и побег. При этом, что удивительно, никаким упадничеством здесь не пахнет: и то и другое становится ступенями на пути к некоему подлинному освобождению. Впрочем, обо всём по порядку.

Открывает сборник рассказ "Некто по имени". У главного героя уютный дом, жена "с потными подмышками". Бежать, конечно, бежать! Но не всё так просто.

Герой в начале рассказа интересуется у продавщицы в обычном городском магазине, есть ли у них кролик. Нужен очень! В магазине, разумеется, никаких кроликов не находится.

Ближе к концу рассказа, когда герой уже уезжает, кролики появляются — их разводит молодой парень-фермер. Всё бы хорошо, вот повествование и закольцевалось. Но есть одно но — и здесь Андрей Бычков доворачивает винт повествования:

- — Давно тебя не было, — сказал сосед. — Как дела?

- — Хорошо, — сказал он. — А у тебя?

- — Да кролики вот чего-то дурят.

- — А что такое?

- — Сидят в темноте. Выходить не хотят. Банку им с хлором установил. Только тогда стали выпрыгивать наружу.

- Из сарая донесся резкий неприятный запах.

Апдайковские кролики больше не хотят бежать. Совсем. И оказывается, что классический путь второй половины двадцатого века — бросить всё и отправиться навстречу неизвестности — сейчас едва ли возможен. Кроликов даже хлором не выгонишь из зловонного сарая.

Герой рассказа "Раздавленная весна" напрямую говорит, что устал от семьи, от маленького ребёнка — всего, чего сам когда-то желал. А оказалось, что это — наряду с йогой, горловым пением, танцами и прочим — просто ещё один способ не быть собой. И лучше уж играть в фаулзовского "Коллекционера" наоборот, чем вот так.

Или ещё один рассказ, давший имя всему сборнику. У его героя, напротив, имени никакого не имеется, а есть друг Колян и жуткое, мамлеевски-ростовское (отчего-то вспоминается группа "Церковь Детства"), если так можно выразиться, времяпровождение. Инверсии словосочетаний-согласований придают этому гипнотическому трэшу какую-то былинную интонацию. И город со средневековым названием Паладиново в России тоже внезапно есть: правда, в Архангельской области.

Это тоже побег — от нормальности, обыденности, к девушке с голубыми глазами. И к свободе от всякой логики.

"Вечное возвращение" — импрессионистское, по Андрею Бычкову. Впрочем, по Ницше, как известно, оно заключается в окончательном взятии на себя ответственности, связанном с принятием последствий — как хороших, так и плохих, — своих действий. И одно другому не мешает. Можно попробовать раствориться в сущем рядом с девушкой по имени Верудела — есть такой райский полуостров в Хорватии.

Иногда побег начинается с речи, как в рассказе "Неизвестные звезды", написанном от лица женщины — впрочем, привычно без конкретного имени героини. Свобода здесь растёт из языка ("И дивлюсь я подвалам подлинным" - так начинается повествование). В реальности же, видимо, уже не сбежать.

Наиболее прямо тема сборника проговорена в рассказе "Селфи":

- Ты не знаешь, как тебе определиться и что тебе определять.

- Ты пребываешь в смятении.

- И воронка затягивает тебя все глубже и глубже.

- Ты думаешь, как хорошо выехать рано утром на чистый солнечный снег, на чистую дорогу. Слепит глаза. Наверное, это может спасти. Такое, простое, сахарное присутствие в морозном воздухе.

- Ты представляешь под собой большое горячее животное.

- Оно играет мускулами спины. Длинными, стягивающими и распускающими движениями шага, раздвинутого в пространстве.

- Но ведь это — лишь вымысел бескрайней пустыни.

- Ты никуда не движется.

- Ты просто не хочешь открывать глаза.

- Любая конкретность, любая определенность может ранить тебя безвозвратно.

Реальность, по Андрею Бычкову, неинтересна, обыденность затхла. И, конечно, ты должен спастись. Но проблема в том, что все привычные исходы-выходы заколочены, а постмодернистские деконструкторские и всеуравнивающие утешения его героям не просто не подходят — они им враждебны. Да и художественному миру автора — тоже (недаром у него есть книга с названием "ПЦ постмодернизму").

Сложность (с некоторыми отголосками большой драмы) здесь в том, что антагонисты всегда ярче блистают и высвечиваются в сцепке. В дихотомии.

Сборник "Всё ярче и ярче" выглядит антагонистом раннему русскому постмодернизму и концептуализму — если бы только последний был сейчас в расцвете и здравии. Но Дмитрия Пригова давно нет с нами, Виктор Ерофеев или Лев Рубинштейн, кажется, удалились на некоторый покой, и воевать больше не с кем. С фантомами да, пожалуй, с их наследием.

Впрочем, антиактуальный (в хорошем смысле этого слова – как по форме, так и по смыслам) сборник Бычкова можно читать и без связи с этими внутрелитературными делами. В первую очередь потому, что он попадает в важное: всем нам пора бежать. Только не от, а к - в первую очередь к самим себе. От всего внешнего, наносного, засасывающего. А там, пожалуй, и себя найти можно. Среди всеобщей безымянности.

Как писал отец П. А. Флоренский в монографии "Имена" от 1926 года, "имена как первоявления характера осознаются все ярче и ярче".