Текст: Андрей Мягков

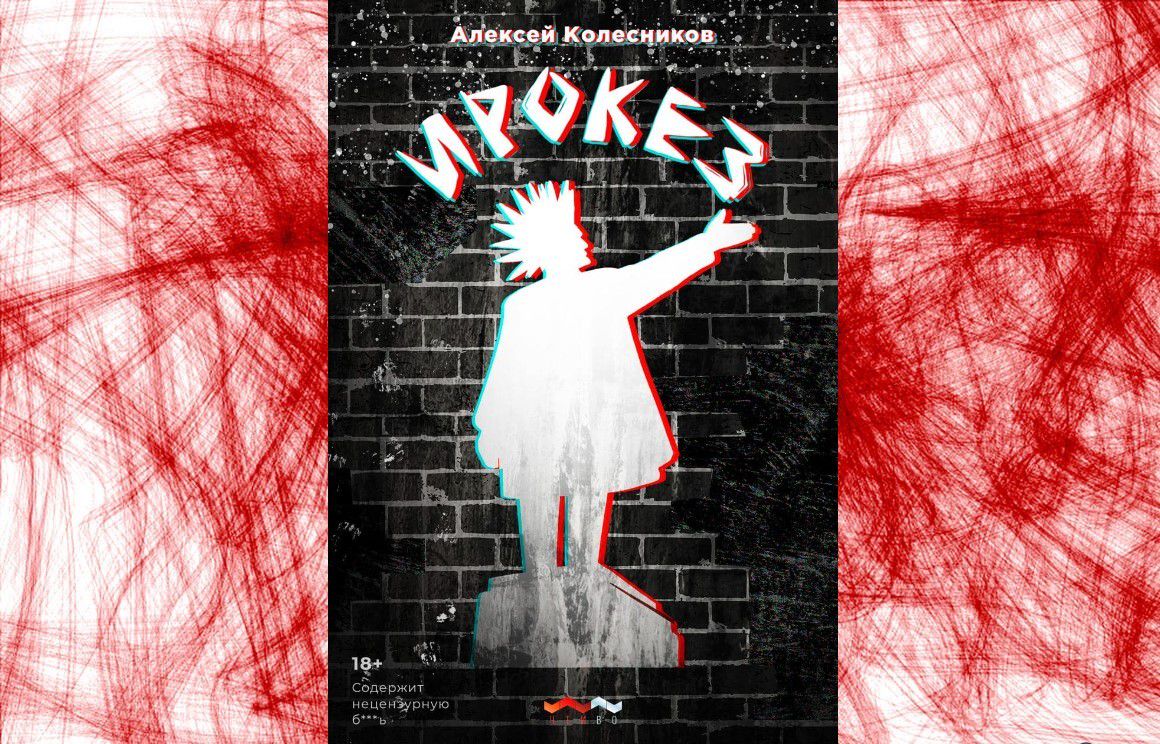

Давеча объявили финалистов очередного сезона премии «Лицей» — в шорт-листе оказался и сборник рассказов «Ирокез» белгородца Алексея Колесникова. Питерское издательство «Чтиво» выпустило эту книгу еще в конце прошлого года — и она, кажется, действительно удалась, может даже с запасом. Две сотни страниц уместили в себя самые разные — и стилистически, и тематически — тексты: ироничная зарисовка про ожившего, но оказавшегося ненужным Ленина; нежная (хотя тоже не без иронии) лавстори замужней судьи и подсудимого, которого она в конце концов приговорит за «экстремистские» песни; серьезный, даже немного патетический рассказ о том, как парень «выкупил» абсолютно незнакомого солдата, попавшего в плен в начале Второй чеченской. Или вот заглавный «Ирокез» — текст о неслучившейся любви вчерашнего школьника в декорациях стройплощадки, где в десятых над Белгородской областью уже стрекочут вертолеты цвета хаки — потому что, как пишет Колесников, «между русскими и украинцами» уже «начался чемпионат ненависти». Работягам со стройки, к слову, так и не заплатят — ни русским, ни украинцам.

А еще в сборнике есть традиционный на первый взгляд ностальгический рассказ «Итака»: герой возвращается в родные места, из которых уехал, и даже сердце ожидаемо защемит — вот только не совсем от того, о чем вы подумали. Немного сентиментальный, словно разговаривающий порой чуть больше, чем следует, — но при этом поразительно прозрачный, искренний текст. Чуткий, человечный, честный — те самые три «Ч», нехватка которых так остро теперь ощущается.

Алексей Колесников. «Ирокез» - СПб., Чтиво, 2021 - 200 с.

Итака

- По несчастью или к счастью,

- Истина проста:

- Никогда не возвращайся

- В прежние места.

- Даже если пепелище

- Выглядит вполне,

- Не найти того, что ищем,

- Ни тебе, ни мне.

- Г. Шпаликов

Моя Итака там, где пьяный хирург изуродовал швом ослабевшее тело отчизны. Шов воспалился, печёт. Всё тело от боли не знает покоя. Там, где русский лес становится украинским, именно там пожирает сам себя беззубым ртом несмазанный робот: бывший рабочий посёлок — моя Итака.

Мы уехали, сбежали, продав дом за гроши. Мама боялась выродиться в снежного человека, приученного отвечать на вопросы: «нужен пакет или нет?», «большой или маленький?», «карта или наличные?». Наивные, мы думали, есть куда бежать.

Не покидай свой дом! Твоя Итака на то и Итака, что позволяет почувствовать себя царём. Забыть пейзаж детства нельзя, а вот встретить его упадок можно. К чему такой опыт, если ты, например, не поэт? А вернуться, чтобы запечатлеть падение Итаки, всё равно придётся, как ни выкручивайся.

Я крепкий, и то, сколько раз вспомню — столько раз и вздрагиваю. Мычу что-то нечленораздельное от боли, и громко так, не смешно совсем. Даже окружающие оборачиваются. А я просто глушу изжогу сердца, бронхит души. Ты думаешь, что всё дело в ностальгии? Нет. Ты ошибаешься. Всё сложнее.

Мне всегда казалось, что мир — это накладывающиеся друг на друга свойства различных объектов, а задача художника — распознать эти слои и обесценить их демонстрацией народу. Известно ведь, что до «Чёрного квадрата» Малевич изобразил на холсте лошадку или что-то вроде. Ту же, видимо, замученную кобылку, проскакавшую через биографию Ницше, сон Раскольникова, лирику Маяковского и ставшую лакомством у Астафьева уже в каком-то там семидесятом году.

На свою Итаку, в посёлок Ракитное, я вынужден был вернуться спустя три года. Отец семейства, купивший построенный моими родителями дом, сообщил, что обнаружил кое-какие документы и старенький фотоальбом. Я решил вернуть находку в семью. Нежных чувств, возвращаясь в Ракитное, я не испытывал, потому что знал: увижу то, что многажды видел до двадцати лет. Только мусора станет больше и лес окончательно зарастёт. Так и оказалось.

Родной дом из белого кирпича меня слегка разжалобил. На миг вспомнилось, как нас с мамой и отцом безжалостно вываляли в растворе из глины, воды и соломы. Дело в том, что обмазку, предназначенную для перегородки между домом и крышей, недостаточно целый день толочь голыми ногами, отвлекаясь на выпивку и закуску. Согласно строительным суевериям, в ней следует вывалять хозяев, иначе рухнет дом. Вот нас и затащили в это жуткое месиво. Вся толпа бескорыстных помощников долго хохотала. А потом вместе с отцом мы мылись в летнем душе. Тогда я впервые увидел взрослого мужчину без одежды, и этот мужик показался чужим и опасным.

Такими чужими теперь были по-новому устроенный двор и молодые вишни в саду. Чужой, не мамин половичок, чужие морды ботинок, противный голубой свет из не засиженной мухами лампочки и даже какой-то враждебный запах. Дом не узнал меня. Не рухнул в соплях на колени и створками окон не подмигнул. Предатель.

— Здравствуйте, — Игорь мягко пожал мою руку.

Он искренне радовался моему приезду и, кажется, смущался, подозревая во мне комплекс Любови Раневской.

Чтобы его успокоить, я сказал:

— Вот бывает же так: три года не был, а ощущение, что явился сюда в первый раз, — я с напускным вниманием к деталям осмотрелся. — О, ремонт сделали! Молодцы! А мы так и не собрались. Мама те обои с серыми цветочками терпеть не могла, а вот эти стрелы (или что это?) ей бы понравились. Сами поклеили?

— Лера — супруга. Я почти не помогал из-за работы, а она отпуск взяла, и вот.

— Вы…

— Давай на «ты», у нас не очень-то большая разница, верно?

Я не стал возражать. Они хорошие люди. Слишком, разве что, интеллигентные. Но не противные, не заискивающие, не «пожалуйста, позвольте», а настоящие «хорошие люди». К скотам бы я и не приехал.

Лера носилась от плиты к столу в фартуке, но, услышав меня, выбежала навстречу в коридор, приобняла (странное приветствие, ненавижу) и быстро заговорила о дожде, который мог случиться в дороге. Будто я на лошади прискакал.

Лера перекрасилась, а брюшко её очков увеличилось в разы. Только взглянув на её очки, я вспомнил про Яшу.

— А где Яша? — осторожно спросил я. Мало ли что.

— Так он у себя в комнате, — ответил Игорь, приоткрывая дверь в мою бывшую комнату.

Она не изменилась. Появился угрюмый шкаф, но я не сразу его заметил. Полка с книгами, но не моими. Стул, тахта, на которой, быть не может, я писал первые стихи, а потом рассказы под Андреева. Иногда плакал, часто читал, а когда-то, совсем давно, лежал поперёк неё и боялся темноты. Из зала доносились крики террористов, готовых ворваться в наш дом через телевизор.

Яша обернулся и глянул слепыми глазами.

— Привет.

Его рука повисла в воздухе, я поймал её и потряс.

— Сколько тебе лет?

— Пятнадцать, а тебе?

— Не «тебе», а «вам», — поправила сына Лера.

— Да бросьте. Яша, нормально всё. Мне тоже пятнадцать, только с хвостиком.

Выражение его лица, напоминающее луну, не изменилось. Не моргая, он поднялся и обошёл меня. Лера отвернулась. Игорь сразу заговорил о том, как во время ремонта они нашли наши вещи, и незаметно привёл меня к столу. Они боялись, что их слепой сын напугает меня.

Яша родился слепым. Нелепый сбой в природе обеспечил ребёнку жизнь во тьме. Игорь и Лера сделали всё, чтобы сын не ощущал себя неполноценным. Сменяя друг друга, они читали ему книги, поясняли значение слов, а он жадно хватался за всё, пытаясь не только догнать сверстников, но и преодолеть самого себя, своё несчастье.

— Очень всё было вкусно, — объявил я, поднимая бокал домашнего вина. — Я не хотел бы вас стеснять, поэтому…

— Ну что ты, — спокойно прервал меня Игорь. — Мы уже решили, что ты переночуешь. Завтра выходной. Не обижай нас.

— Утка маринуется с утра, — добавила Лера, внимательно выбирая из салата помидоры.

— Оставайся, пожалуйста. Мы рады гостям. Честно, — строго сказал Яша, а после поднялся, подошёл к мойке и опустил осторожно в её зоб тарелку.

Всё у него получалось запросто. Хорошо, хоть посуду мыть не стал.

После Яша позвал меня прогуляться, и теперь я вспоминаю эту прогулку как пьяный сон.

— Кто ты?

— Ты спрашиваешь о профессии?

— Ответь так, как думаешь на самом деле.

Мне понравилось, как Яша говорит.

— Я писатель, — признался я. — Ещё не очень хороший.

— Я так и подумал. Ты книги в моей комнате внимательно рассматривал.

Яша осторожно присел, так, будто голова перевешивала тело, нащупал червячки шнурков и замотал их в бантик.

— Откуда ты знаешь? — спросил я, зачем-то оглядываясь.

— Ты долго дышал возле них.

— Может, я смотрел в окно? Шкаф с книгами у окна.

Он улыбнулся:

— На окне жалюзи, и они всегда зашторены. Идём.

В каком аду он живёт! Я задумался об этом и почувствовал, что теряю самообладание. Будто читая мысли, Яша спросил:

— Ты, наверное, думаешь о том, что я бедненький мальчик, который никогда не видел людей?

Я кивнул, а потом, опомнившись, произнёс вслух:

— Да. Я пытаюсь понять, как это. Закрываю глаза и пугаюсь.

— Закрывать глаза не надо. Я не потерял зрение. Я его никогда не имел — это совсем другое. У вас один мир, а у меня другой. Не нужно задумываться о том, чей мир богаче. Родители прочли мне тысячи книг, я дотрагивался до таких предметов, которые никогда бы не заинтересовали зрячего, а ещё у меня есть музыка, и кое-что я в ней понимаю. Знаешь, а устрой мне экскурсию. Расскажи, что видишь? Мы так с папой делали, но не здесь, не в Ракитном. В других местах.

Он сделал знак, и я взял его руку. Видимо, двигаться дальше без моей помощи он не мог. Мы вышли на широкую улицу, заканчивающуюся трансформаторной будкой. Яша поднял руку и сломал веточку. Поднёс её к лицу, вдохнул и наугад передал мне. Я тоже понюхал — это сирень, её запах перенесли меня в детство. Не зная, как быть с веточкой, я бросил её под ноги и наступил.

Яша знакóм с большинством проявлений жизни сугубо теоретически. С ужасом соображая, что в его мире нет палитры цветов, а уродство, видимо, отличается от красоты избытком согласных, я начал что-то лепетать о деревьях. Мне предстоял сложный писательский экзамен — с помощью слов воссоздать мир в режиме реального времени, без возможности редактуры.

— Здрасте, — медленно проговорила баба Нина, совершенно не изменившаяся за эти годы. Согнувшись, как сваленное грозой дерево, она набирала воду из чудом уцелевшей под натиском цивилизации колонки.

— Здравствуйте, — улыбнулся Яша, повернув голову в правильную сторону.

«Как хорошо он это делает! Может, он притворяется. Водит всех за нос», — подумал я и кивнул в знак приветствия.

— Баба Нина какая? — спросил Яша, когда мы отошли.

«Слова, слова, где вы? Какие вы бестолковые!»

— Толстая. Вот твоя мама — как половина бабы Нины.

— Это понятно, — перебил Яша. — Какая она ещё?

Я хотел сказать, что она вечно одета в красный шерстяной платок, но осёкся. Я начал выбрасывать прилагательные, сводя всё к служебным глаголам и существительным, которые можно потрогать или понюхать.

— Баба Нина неприятно пахнет, потому что возится с козами. В детстве она угощала меня помидорами с собственного огорода, и те отдавали козлиным духом.

— Я так и думал. А что вокруг?

— Так… Мы идём по узкой асфальтированной дорожке. На ней могли бы поместиться ещё двое таких, как мы. Не больше. Справа от нас лес. Он… Вот волосы ты трогал на голове? Лес какой-то такой. Его много. Не обнимешь. Слева от нас домики. Они все… одинаковые, хотя и разноцветные. Из-за них тесно.

— Не переживай. Можешь называть цвета. Все боятся при мне называть, а зря. У меня чёрный — это как хлеб, белый — холодная вода, красный — язык, а синий — порез.

— Интересно… Слушай, а к чему у тебя ноутбук в комнате?

— Музыку слушаю. Я нажимаю одни и те же кнопки. Мне папа настроил. Ещё там фильмы есть. Я их слушаю.

— И какие ты фильмы любишь?

Яша засмеялся:

— Чёрно-белые.

Такой трогательной была эта шутка. Я улыбнулся, в душе моей рождалось нечто женственное, такое, что можно превратить в стихи.

— С титрами, — добавил Яша. — Говорят, это буквы в низу экрана, а буквы — это знаки на бумаге, а бумага — это то, чем жопу вытирают. Титры — это как бумага для жопы? Да?

Он смеялся, прекрасно понимая, насколько всё, что он говорит, необычно и удивительно.

Мы подходили к стадиону, и Яша напомнил:

— Не забывай об экскурсии. Говори.

— Да, извини… Мы подходим к стадиону. Вот представь, что ты можешь бежать где-то минуту и ни на что не напороться. А под ногами трава, и воздуха много. Всё это дело круглое, как бублики. Ты бублики ел?

Яша кивнул, оступившись. Я поддержал его.

— Вот стадион — это огромный бублик с травой внутри. Он для того, чтобы бегать и играть.

— Я слепой, а не идиот. Ты не объясняй, а описывай.

— Да, идиот тут я. Так… что ещё… что ещё… Мимо нас промчался автомобиль — вот.

— Какой?

— «Девятка». Она как огромный ковшик, знаешь?

— Конечно. А у тебя есть машина?

— Нет. Я же писатель. У меня денег нет.

— Кстати, — Яша остановился. — Дай я тебя потрогаю. Может, ты станешь великим, поэтому я должен воспользоваться шансом. Я ещё не трогал писателей.

Он провёл потной рукой по моей голове, уколол в живот пальцем и долго мял щёки.

— Ого, ты лысый! Я-то думаю: чего шампунем не пахнет? Нос большой — это, кажется, некрасиво считается у вас, да?

Он часто повторял это пугающее «у вас».

— Ну не так уж чтобы… По-всякому бывает. Я ничего, вообще-то.

— Ага, вот живот у тебя, до рёбер не добраться. Руки волосатые. Как у отца. Это что? Шрам?

— Да, мне руку шили.

— Упал?

— С велосипеда.

— Понимаю. Я напоролся на нож. Кровь шла. Мама плакала.

Мы пошли дальше. Нам встречались люди, которых я уже забыл, а они меня, кажется, нет. Они всматривались в меня с удивлением и некоторые здоровались. Я отвечал и рассказывал о них Яше. Потом мы гуляли вдоль разваливающегося общежития. Я не знал, как передать его упадок, поэтому молчал.

— Что вообще вокруг?

— Магазины, деревья, завод вдалеке. Сумерки, кстати.

— Какой завод?

— Он как… Он похож на дома, только он… Тебе же слово «зáмки» знакомо? Читали тебе ужастики всякие?

— Конечно.

— Вот то, что ты чувствуешь, когда слышишь слово «зáмок», — то же ты должен ощущать, услышав слово «завод».

— Мне в туалет нужно. Организуй приватность.

Мы шли вдоль рощи тополей. Я не знал, что о них сказать. Свечки? Вот в гущу этих «свечек» мы и спрятались.

— У меня отец работал на заводе, — сказал я. — Грузчиком. Тяжёлые мешки носил с места на место. Очень подорвал здоровье. Сердцу кранты. А теперь этот завод, никому не нужный, разваливается. Он как урод посреди посёлка.

— У всех понятие о красоте разное. У меня самое красивое — это собаки. Приятные на ощупь.

Я подумал о том, что Яша не трогал женщин, и захотел спросить: «А тебе девочки нравятся?» Как у него это будет?

— У тебя друзья есть?

— Да. В школе. Они хорошо ко мне относятся. Только слишком жалеют. Водят как идиота по коридорам.

Мы подошли к заводскому пруду. Яша захотел окунуть в него руки. Я сообщил:

— Вот пруд. Ощущение в ванной помнишь? Так вот, представь себе такую ванную, в которую одновременно могут поместиться несколько тысяч человек. Столько воды я сейчас вижу одновременно. А в воде этой рыбы, водоросли, грязь и мусор всякий. Свинство человеческое.

Яша сел на травку и задумался. Он пытался представить.

— Темнеет, — сказал я, понимая абсурдность этого сообщения.

— Мама говорит, что это так, будто медленно закладывает уши, да?

— Да. Точно! Мама твоя привыкла формулировать. Я ещё не умею как она. Всё окрашивается в несколько цветов. Это как если бы ты слышал только два звука из миллиона возможных.

— Как плохая музыка. Как попса, да?

— Да. Точно! Вечер как попса.

Мы возвращались домой, и теперь уже я иногда спотыкался, совершенно отвыкнув от всех этих дорожек, по которым ходил много раз. Забыл, всё забыл!

Вечером мы ужинали. Я, увлёкшись, сказал Яше, что утка — как подушка.

— Горячая подушка, — добавил он.

Уже перед сном мы болтали о литературе. Он рассказывал, что ему нравится Пушкин и кто-то ещё. Я советовал ранние рассказы Хемингуэя. Он попросил Леру записать. Потом, оставшись со мной наедине, он спросил:

— У тебя есть девушка?

— Нет.

— Почему?

У меня не было ответа.

— Не нашёл такую, с которой было бы приятно говорить, — подумав, всё же ответил я.

Яша обрадовался и, толкнув меня в плечо, прошептал:

— Вот и я себе такую ищу. Чтобы было о чём разговаривать. О книгах там, о впечатлениях, о погоде.

Я подавил мокрый ком, подступивший к горлу.

— Это ты правильно. Так и нужно. Главное, слушай внимательно то, что она говорит. В этом и есть красота.

— Да, — согласился Яша, поднялся с пола (мы сидели на полу). — Надеюсь, ты напишешь хорошую книгу. Спасибо за этот день. Не знаю, что там на тех фотографиях, но я рад, что они существуют. До этого, как ты понимаешь, на фотографии мне было плевать.

— Понимаю, — ответил я и ушёл в зал. Туда, где обычно дремал мой отец.

Я лежал в постели и прислушивался: не плачет ли Яша в своей комнате? Нет. Он спал посапывая.

Чем наполняются его сны?

Я измучился за этот день. Внешне всё оставалось хорошо, но душа моя потаённо подвергалась нравственным испытаниям. Она отвечала на сигналы болью и, значит, жила. Сам виноват. Не нужно возвращаться. Я боялся, что раскисну из-за дома, из-за воспоминаний, но жалость к Яше перевесила. Я думал теперь исключительно о нём. А может, просто разом всё навалилось.

Не знаю, почему, но я заплакал. С всхлипываниями, по-бабьи. Я боялся всех разбудить и прятал голову под одеяло. А утром, простившись с Лерой и Игорем, я уехал. Пробуждения моего слепого приятеля дожидаться не стал.

Знаю, что последняя фраза моего рассказа чудовищна, но Яше она бы понравилась. Он бы понял.

Я не попрощался с Яшей потому, что не мог смотреть в его глаза.