Текст: Дмитрий Шеваров

Стоял июль 2010-го. Мы спасались от жары в старом деревянном доме на окраине городка Кимры, что на Верхней Волге. Но и там я маялся от нещадного пекла. По несколько раз уходил в укромный угол нашего маленького сада и там опрокидывал на себя таз с водой. Ненадолго становилось легче. И вот в один из дней, окатившись водой, я услышал бодрый и чуть насмешливый голос: «Эй, хозяева! Есть кто живой?..»

С тазиком под мышкой я вылез из кустов и увидел на дорожке худощавого человека, загорелого тем крепким несмываемым загаром, который встречается у рыбаков, паромщиков и пастухов.

Человек весело смотрел на меня сквозь большие очки, и после секундного замешательства я признал Бориса Петровича Екимова.

– Смородина-то поспела. Пора собирать! – заметил Борис Петрович и продолжил свою любимую тему плодов земных: – А где тыквы?.. У меня нынче немного будет... Хорошо, если штук сорок...

Екимов говорил так, будто живет вон за тем штакетником и часто заглядывает к нам по-соседски.

А на самом-то деле Борис Петрович живет в Калаче-на-Дону, за тысячу километров. Как раз из рассказов и повестей Екимова мы и знаем, что есть на Дону городок со вкусным названием Калач.

Калач для русской литературы давно уже, с 1970-х, – вроде астафьевской Овсянки, шукшинских Сростков, абрамовской Верколы или беловской Тимонихи. Genio loci, место гения.

Тем временем гений, протягивая мне коробку с вафельным тортом «Причуда», поинтересовался: «А где хозяйка?..»

Наш домик переполошился. Гостя усадили за деревянным столом под старой кривой яблоней. На столе вслед за «Причудой» появился чай и красная смородина — только с куста.

Борис Петрович рассказал, как приехал из Калача в столицу проведать родню, а у родни дача оказалась в деревне неподалеку от Кимр. Адрес наш летний Екимов знал из моих писем. Вот и отправился поутру в пеший поход, прихватив из сельпо «Причуду». К полудню был на месте. Звонка не нашел (а его у нас сроду не было), постучал, побрякал – ответа не дождался, толкнул калитку, а тут я с тазиком...

Пока собирали чай, Борис Петрович положил на стол руки, сцепив пальцы узлом. Разговор был скачущий, с крыжовника на толстые журналы, с журналов на политику, с политики на красных волков. Да-да, водятся такие волки на Кавказе, а сейчас на них можно и в донских степях нарваться.

Пока Борис Петрович рассказывал, я, поглядывая на его худые, жилистые руки, вспомнил «Печки-лавочки», где Шукшин показывает свой кулачище соседу по купе: «Быка-трехлетка с ног сшибаю!..»

А еще я подумал: вот только такими руками и можно сработать повесть «Холюшино подворье» или рассказ «Фетисыч». Порхать по пластиковой клавиатуре таким рукам несподручно. Им нужна какая-нибудь крепко прошитая конторская тетрадь, да остро заточенный карандаш фабрики Красина.

Не прошло и часа, как Борис Петрович поспешил откланяться: «Хватит, обсмотрелся... хорошо у вас... да пора и честь знать...»

Мы с женой и дочками хором отговаривали: самое пекло, солнце в зените, отдохните в теньке, поберегите сердце... Но – куда там.

Приговаривая «спасибо... спасибо...» и при этом как-то уютно, по-екимовски, хмыкая (видно, чему-то про себя удивляясь), он пошел мимо грядок и кустов к калитке. Я вызвался проводить его до автобусной остановки. «Автобуса не надо, не волнуйтесь. Ноги свое дело знают, привычные...»

«Ну, будьте...» – пожал мне руку. Я решился коротко обнять его.

Он ушел по пустой, плывущей в знойном мареве деревенской улице и вскоре скрылся за поворотом.

Не знаю отчего, но в ту минуту я вдруг подумал о том, что главное и в душе и в книгах Бориса Екимова, быть может, еще далеко не понято нами, и это главное – нежность. Суровая, мужская, всех и вся сберегающая нежность.

Нынешним летом попалась мне на глаза коробка из-под «Причуды». Открыл, а там фантики – младшая дочка собирала. Хоть и не значат эти разноцветные бумажки ничего, кроме досадного промелька лет, а ведь не выбросишь.

СТРОКИ СУДЬБЫ

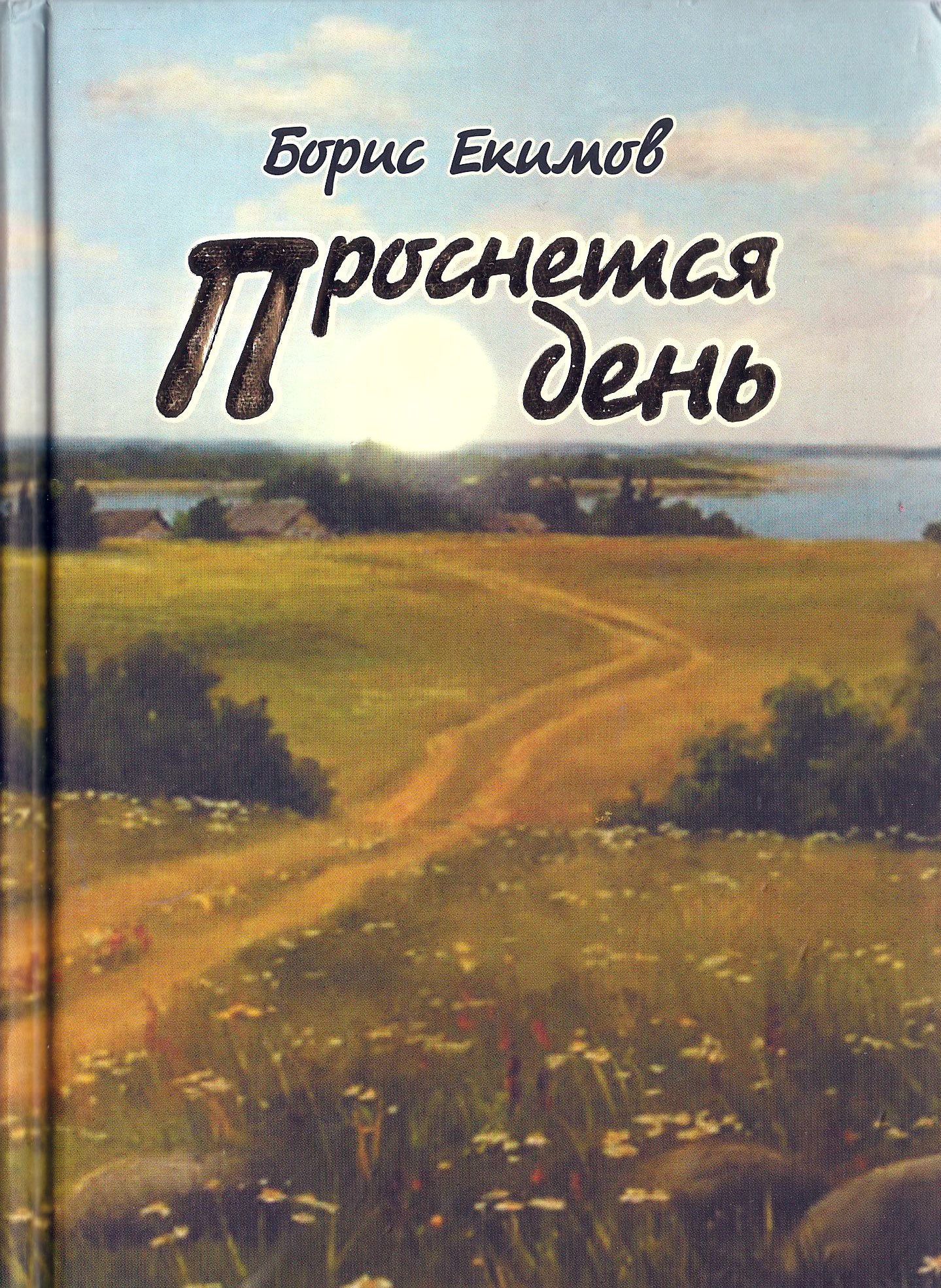

Борис Петрович Екимов родился 19 ноября 1938 года в Игарке. С семи лет живет в Калаче-на-Дону. После школы отслужил в армии. Работал электромонтером, токарем, слесарем, наладчиком, строителем, учителем труда в сельской школе. Закончил Высшие литературные курсы. Первая книга вышла в 1974 году. Мастер русского рассказа. Автор повестей «Пастушья звезда», «Наш старый дом», «Предполагаем жить», «Пиночет» и романа «Осень в Задонье». Составитель сборника «Песни донских казаков». Лауреат Государственной премии РФ (1998) и многих литературных премий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Нынче на нашей земле поднимается за храмом храм. Но Бог не в бревнах, а в ребрах. В душе человеческой мораль христианская созидается много труднее и медленней. И потому, как и в ХХ веке, сегодня русская литература продолжает свои труды, тем более необходимые, когда на бедные головы, в людские души телевидение, кино, печать обрушивают потоки грязи, крови, корыстной лжи, за тридцать сребреников продавая совесть.

...И горестно слышать, когда, не по годам умудренные жизнью, спрашивают дети: «Господи, почему цветы у тебя получились лучше, чем люди?»

Отвечать приходится нам, повторяя и повторяя: не поддайтесь обману ли, соблазну. Вам дано главное – жизнь человеческая. Короткая – в птичий посвист. Но в ней можно уместить бесконечное: счастливые дни, минуты, мгновения. Тихое цветение деревьев и трав. Бесшумный полет стрекозы, бабочки, милой ласточки-хлопотуньи. Жар любви, его опьянение. Сияние детских глаз, к тебе обращенных. Тепло милых рук. Высокое небо в чистой голубизне или холодном звездном горении. Мир земной во всей его полноте. Разве этого мало?

(Из речи при получении Литературной премии Александра Солженицына, 2008)

НЕСЛУЧАЙНЫЕ СТРОКИ

Из рассказов «По Дону» (1970-е) и «Пеший поход» (2004 г.)

А вообще места тут славные, тихие: Картули, Акимов, Старая Сокаревка.

К станице Трехостровянской подошли в темноте. По высокому берегу дома светят желтыми окошками. Через Дон со строны берега лугового кричат:

– Перевоз! Перевоз!

Дремлет уже паром, не отвечает.

Наш караван движется медленно, сбавляя и сбавляя ход. Буксир прогудел, прожектором пошарил впереди. На воде людно: лодки плывут, девичий смех звенит, белые платья, рубашки.

Сначала я удивился, потом вспомнил здешний обычай. Нынче выпускной бал у десятиклассников. В городах молодежь веселится на площадях. В Калаче приходят на берег Дона. В других наших местах – на Бузулук, на Хопер или на Медведицу... Здесь, в станице Трехостровянской, на лодках катаются.

Летняя ночь. Темные лодки. Белые платья и рубашки плывут по темной воде, словно белые цветы. Девичий смех в придонском займище отзывается и глохнет, а по реке катится далеко-далеко.

Вот уж прошли станицу, а слышен говор и смех.

Перевоз! Перевоз!! – доносится теперь уже снизу. Зовет не дозовется. – Перевоз!

* * *

В поселковом моем житье-бытье, в нехитрых обыденных походах: в магазин ли, к базару, к донскому берегу или просто за новостями, из года в год привычно уже слышу один и тот же вопрос:

Чего не на колесах, не на машине? – и тут же сочувственные догадки: – Поломалась? Или бензин дорогой?

Отвечаю тоже привычно, с усмешкой:

Ноги еще, слава богу, носят. Ехал бы на машине, так мимо пролетел. Не поздоровались бы, не погутарили.

Одни меня понимают, другие не очень. Хотя в ответе моем никакого лукавства.

...в свое время, по молодости, пешим походом прошел я в Задонье многие и многие версты. Еще стояли живые хутора Евлампиевский, Найденов, Теплый, Осинологовский да Липологовский, Большая Голубая. В летнюю пору с ночевьем где-нибудь в приютном месте, возле родника...Многое из походов помнится и теперь: речка Голубая, ее светлые галечные, журчливые перекаты да тихие омуты; просто степь и просто полевая дорога; долгий багровый закат и августовская, уже прохладная ночь в сиянии звездных огней.

* * *

...Всякий раз, когда покидаю хутор, появляется мысль: «Не навсегда ли?» Нынче тем более. Товарищ мой проводил меня к берегу, попрощались. Я спустился на лед, и тут же разлучила нас тихая густая пелена снегопада.

«А волков не боишься?» – глухо донесся голос от берега.

Лишь хохотнул я в ответ. Чего нам теперь бояться, в семьдесят лет? Лишь неизбежного расставания с близкими и с этой землей. Но об этом думать – дело пустое, лишь душу травить. Лучше шагать и шагать помаленьку.