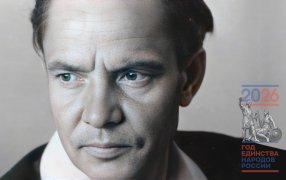

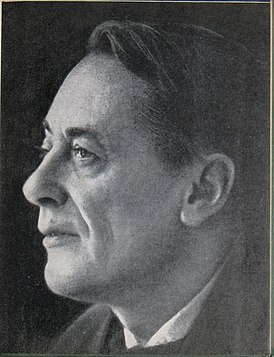

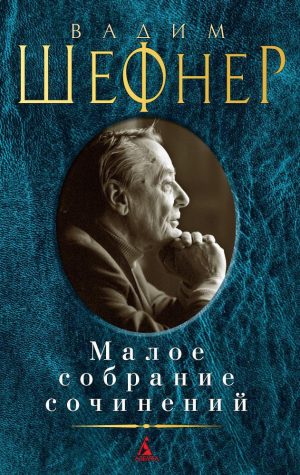

Текст: Арсений Замостьянов, заместитель главного редактора журнала «Историк»

Оба его деда были адмиралами. Разумеется, в дореволюционное время. А служили Шефнеры русским царям со времен еще допетровских. Он родился, когда столица Российской империи носила имя Петроград.

Поэт с фарфорового завода

Впервые он напечатал стихи в 1933 году в многотиражке фарфорового завода «Пролетарий». Там Шефнер трудился на самой что ни на есть рабочей должности – был кочегаром. Пролетарий, комсомолец – отличная характеристика для начинающего стихотворца. И писал о своей профессии в духе того времени:

- В топках нагреты все кирпичи,

- От горна жарою пышет,

- Форсунки гудят. Кричи — не кричи, —

- Тебя никто не услышит!

Индустриализация, первые пятилетки… В советской литературе создавалось новое направление, которое можно определить двумя словами – героика труда. Для Шефнера этот мотив не стал магистральным. Его тянуло в лирику.

Он учился на рабфаке Ленинградского университета и ходил на занятия литературной группы при газете «Смена». Писал он тогда, казалось бы, несовременно, слишком плавно и гармонично. Но это и притягивало. Это и выделяло Шефнера в кругу молодых ленинградских поэтов предвоенной поры. В будущем из раннего он переиздавал, например, эти стихи о детстве 1938 года:

- Ничего мы тогда не знали,

- Нас баюкала тишина,

- Мы цветы полевые рвали

- И давали им имена.

Странные, идиллические строки для того энергичного времени. Но это прекрасно, когда поэт шагает не в ногу. Конечно, если ему есть, что сказать. А это уже почти настоящий Шефнер – и потребность писать такие стихи останется с ним надолго. В них он как будто благословляет природу.

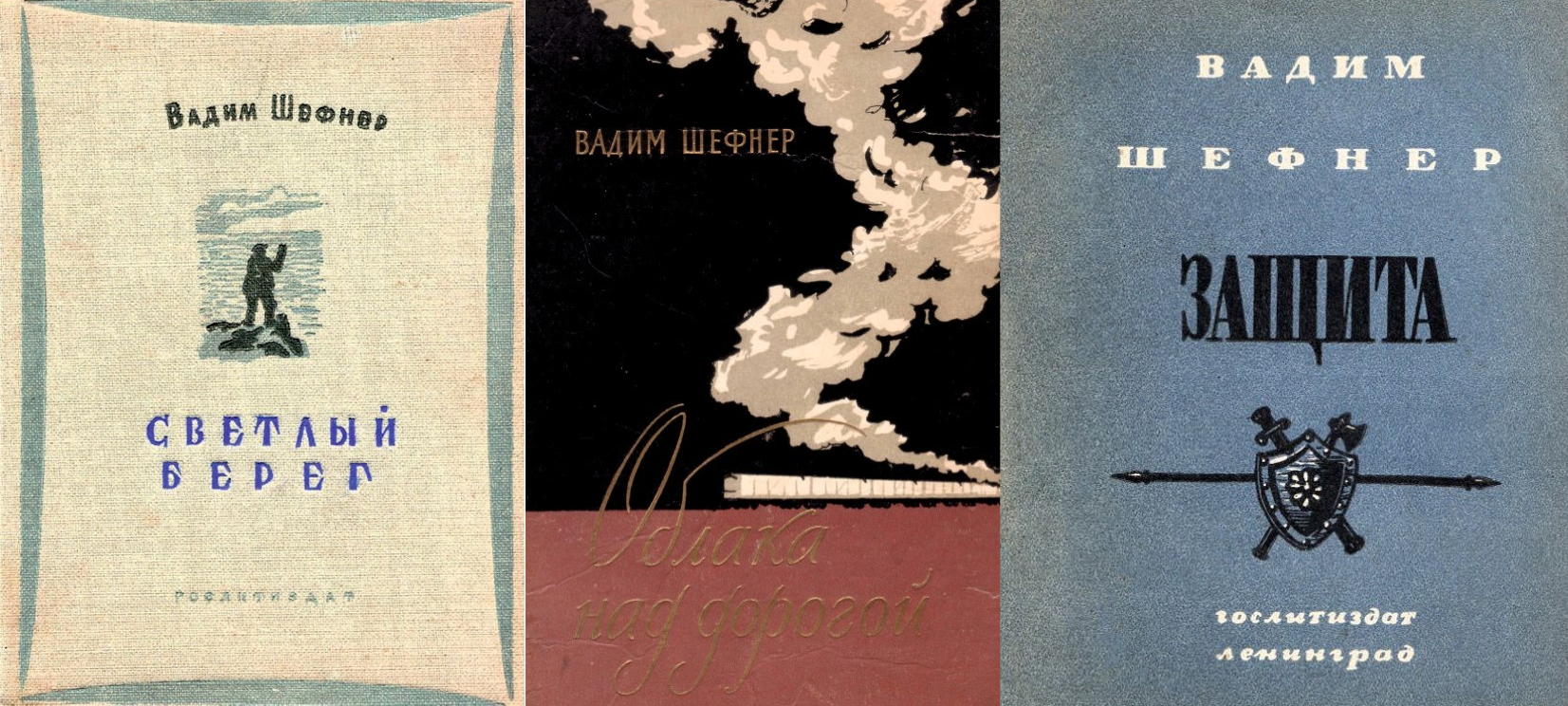

Первый сборник поэта вышел в 1940 году. Он назывался нехарактерно для Шефнера – «Светлый берег». Еще накануне его без проволочек приняли в Союз писателей.

«Он талантлив и он воюет»

Но на фронт Шефнер, несмотря на то, что от рождения был слеп на один глаз, пошел рядовым красноармейцем. Служил на аэродроме. Голодал. В первую блокадную зиму в Ленинграде недоедали даже солдаты. В его фронтовых дневниках часто говорится о недоедании.

Но он вспоминал так: «Если бы Ленинград сдали, я бы покончил с собой. Город без меня я могу себе представить, но себя без города — Ленинграда — я представить себе не мог (и не могу)».

В госпитале литератора, который подавал надежды, нашли военкоры. С 1942 года Шефнер служил фронтовым корреспондентом газеты Ленинградского фронта «Знамя победы». Закончил войну в звании старшего лейтенанта, награждён тремя орденами – немногие репортеры получили столько регалий. В блокадном Ленинграде вышел его сборник «Защита», ставший событием. Он писал о своей родине:

- И мы, огонь познавшие и голод,

- Непобедимы в городе своем,

- И не взломать ворота в этот город

- Ни голодом, ни сталью, ни огнем.

- Он встал, как страж, на сумрачном заливе,

- Вонзая шпили в огненный рассвет.

- Есть города богаче, есть счастливей,

- Есть и спокойней. Но прекрасней — нет!

- Он победит! Он все залечит раны,

- И в порт войдут, как прежде, корабли...

- Как будущих строений котлованы,

- За городом траншеи пролегли.

«Он талантлив и он воюет!» – говорила о нем в эвакуации Анна Ахматова, если верить воспоминаниям Валентина Берестова.

Он и годы спустя писал:

- Нам снится не то, что хочется нам,

- Нам снится то, что хочется снам.

- На нас до сих пор военные сны,

- Как пулеметы, наведены.

Городские элегии

У него почти не найти откровенного оптимизма, энтузиазма – и характерные шефнеровские элегические мотивы ярко проявились уже в годы войны. Маловато было тогда столь печальной лирики. Особенно в печати – а он немало печатался. Конечно, не избежал упреков критики в декадентстве и упадничестве. Но устоял. Нередко поэта упрекали за «красивости» в стихах, за сентиментальность и склонность к «прописным истинам». Но как иначе было переболеть войной? Помогало добродушие, которое есть в этих стихах.

Остались в памяти и его стихи о любви – не надрывные, без общих мест. Достаточно вспомнить изящное по форме и прозрачное по содержанию, лермонтовское по духу стихотворение 1940-х годов:

- Я другом был, я был веселым малым,

- Старательным и преданным вполне

- Но если б вдруг совсем меня не стало,

- Она бы не всплакнула обо мне

- Но был другой, совсем чужой, неблизкий,

- Он слов ее не принимал всерьез

- Он рвал ее бессвязные записки

- И доводил насмешками до слез.

- Она о нем твердила мне со смехом:

- «Вот уж в кого ничуть не влюблена!»

- Но если б умер он или уехал,

- Не знаю, что бы делала она.

- Давно о ней я ничего не знаю,

- Но без тоски и грусти вспоминаю

- Лукавую подругу давних лет

- Кто был из нас счастливей — неизвестно,

- Все заблуждались искренне и честно

- А в честных играх проигравших нет.

Здесь Шефнер уже не «идет в ногу с эпохой». Скорее – говорит языком русской классики, приспособив ее к современной речи. С одной стороны, это стихотворение могло бы стать романсом (хотя цепких деталей здесь больше, чем это требуется для песенной лирики). С другой – кто сильнее написал о любовных разочарованиях? На полутонах, не переходя на крик.

Их связывал язык

В 1950-е в Ленинграде для многих он стал любимым поэтом. Особенно – для молодой и притязательной публики, которая устала от официоза, даже талантливого. И, конечно, многие подхватывали интонацию Шефнера. И подражали, и приспосабливали к своей поэтической речи.

Почему-то мы редко говорим очевидное – о связях поэзии Шефнера со стилем Александра Кушнера и (в гораздо меньшей степени, но все же) Иосифа Бродского. Дело не только в том, что все они ленинградцы, хотя и об этом следовало бы помнить. Их – всех троих – интересовал мир вещей. Бытовая живопись, с неброским, на первый взгляд, описанием повседневного уклада, повседневных мыслей.

А еще их связывал язык – пришедший из русской классики и классики переводной. Достаточно высокопарный, но и с современными городскими разговорными интонациями и оборотами. Речь частного человека, не трибуна и не деятеля, а – повторим – скорее созерцателя. После 1950-х Шефнера за такую позицию уже не порицали. Он приучил к ней. Другое дело, что Шефнер считал излишнее усложнение образной системы стиха нарушением гармонии. Изящно избегал этого. Нередко – просто в серьезном стихотворении впадал в иронический тон и ставил многоточие. Кстати, ироническими приемами поэт владел без натуги. Об этом наверняка помнят и читатели шефнеровской прозы. Кушнер и Бродский принялись создавать более сложные ребусы. А у последнего вообще было гораздо больше учителей, чем у кого-либо из современников.

Любимый жанр Шефнера – фреска, зарисовка, в которой скрывается загадка. Обыкновенная ситуация, привычные вещи, но случается, когда они напоминают нам о чем-то таинственном. Вот дом, предназначенный на снос:

- Выехали все живые,

- Мебель вывезли — и весь

- Этот дом вручён впервые

- Тем, кто прежде жили здесь.

- Тем, кто в глубину погоста

- Отошёл на все века...

- (А под краской — метки роста

- У дверного косяка...)

- В холодке безлюдных комнат

- Не осталось их теней,

- Но слои обоев помнят

- Смены жизней и семей.

История рассказана. Дверь в тайну приоткрыта. Мальчишка метит рогаткой в запыленное окно – и все. А большего и не нужно, чтобы стихотворение свершилось. Шефнер писал много, не всегда лаконично, но не болтливо.

Созерцатель

В беглых обзорах поэзии Шефнера, как правило, относили к философской лирике. Он написал немало созерцательных стихов, стихов-размышлений – не о злобе дня, а о вечном.

- Уйду навек, пришел на миг,

- Но в чьи-то сновиденья

- Вступлю, как свой живой двойник, -

- А не загробной тенью;

- К кому-то - через Лету вплавь -

- Из вечного покоя

- Явлюсь в обыденную явь

- Страницею, строкою;

- Кому-то счастье предскажу

- Сред суеты привычной;

- Кого-то, может, рассержу,

- Не существуя лично.

- Он с книгой сядет у огня

- Полночною порою -

- И унаследует меня,

- Вступая в спор со мною.

Здесь в Шефнере проснулся фантаст – он же был замечательным новеллистом. Примерно одновременно со стихами Шефнер начал публиковать и прозу. Так продолжалось много лет, даже десятилетий. Он рассуждал: «Всю жизнь я пишу стихи, а фантастика ходит где-то рядом с поэзией. Они не антиподы, они родные сестры. Фантастика для меня — это, перефразируя Клаузевица, продолжение поэзии иными средствами. Если вдуматься, то в поэзии и фантастике действуют те же силы и те же законы — только в фантастике они накладываются на более широкие пространственные и временные категории». Его поэтическое имя было громче, но поклонников у Шефнера-фантаста – мудрого и, нельзя не произнести этого слова, доброго – было не меньше.

- Вглядитесь в свое отраженье,

- В неведомых дней водоем, —

- Фантастика — лишь продолженье

- Того, что мы явью зовем.

- С Васильевского острова

Пожалуй, самое важное, что он был истинно ленинградским поэтом. Не петербургским, когда город был шумной имперской столицей, а именно ленинградским, с Шестой линии Васильевского острова:

- Пойдём на Васильевский остров,

- Где вешние ночи светлы, —

- Нас ждут корабельные ростры

- И линий прямые углы.

«Васин остров для меня — пуп Земли и центр Вселенной. Со зрением дело у меня нынче плохо обстоит, но в снах — я зоркий, сны мои объемны и многоцветны, и свою родную Шестую линию вижу я очень отчетливо: наяву мне ее даже в очках так не увидеть», – признавался поэт.

- Осенний дождь – вторые сутки кряду,

- И, заключённый в правильный квадрат,

- То мечется и рвётся за ограду,

- То молчаливо облетает сад.

- Среди высоких городских строений,

- Над ворохами жухлого листа,

- Все целомудренней и откровенней

- Деревьев проступает нагота.

- Как молода осенняя природа!

- Средь мокрых тротуаров и камней

- Какая непритворная свобода,

- Какая грусть, какая щедрость в ней!

- Ей всё впервой, всё у неё – в начале,

- Она не вспомнит про ушедший час, –

- И счастлива она в своей печали,

- И ничего не надо ей от нас.

Здесь нет слова «Ленинград», он многое не проговаривает, оставляет в подтексте, но сохранен дух города, повадка ленинградского интеллигента – философа, который нередко сдерживает эмоции, но смотрит на жизнь без иллюзий, связывая город, человека и природу.

«По копейкам растрачена зрелость»

Одна из его итоговых книг называется «Личная вечность». Это философия человека нерелигиозного, благородного, преданного, пристального. Как правило, Шефнер был печален:

- По копейкам растрачена зрелость

- На покупку случайных удач. –

Это характерное признание. Он не видел себя победителем, триумфатором.

В своих натурфилософских размышлениях и стихах, посвященных вечной теме жизни, смерти и бессмертия, Шефнер был на удивление подробен. Как будто спокойно, движение за движением совершал хирургическую операцию. Этим он близок позднему Заболоцкому, которого любил, о котором писал. Оба спокойно говорили со смертью:

- Смерть не так уж страшна и зловеща.

- Окончательной гибели нет:

- Все явленья, и люди, и вещи

- Оставляют незыблемый след.

- Распадаясь на микрочастицы,

- Жизнь минувшая не умерла, —

- И когда-то умершие птицы

- Пролетают сквозь наши тела.

- Мчатся древние лошади в мыле

- По асфальту ночных автострад,

- И деревья, что срублены были,

- Над твоим изголовьем шумят.

- Мир пронизан минувшим. Он вечен,

- С каждым днём он богаче стократ.

- В нём живут наши давние встречи,

- И погасшие звёзды горят.

Эти стихи начертаны на могильном камне поэта, прожившего 87 лет – несколько эпох, личную вечность.