Текст: ГодЛитературы.РФ

В последние годы жанр хоррора в кино пережил самый настоящий ренессанс. Роберт Эггерс, Джордан Пил, Ари Астер, Майк Флэнеган и другие талантливые режиссеры буквально пересобрали жанр. В итоге фильмы ужасов все реже воспринимаются как примитивные пугалки, а в рассуждениях о них все чаще звучат заумные определения вроде "метахоррор", "постхоррор" и фолк-хоррор".

О том, что творится с жанром в XXI, в своей новой книге по-научному основательно рассказывает философ и киновед Александр Павлов. Например, уделяет большое внимание политизации фильмов ужасов, которые вот уже пятьдесят лет все чаще становятся площадкой для репрезентации общественных проблем, или подробно разбирает проблемы классификации хорроров, с которой сталкиваются исследователи жанра. Как раз о том, что же обычно подразумевают под словом "постхоррор", мы и предлагаем вам почитать.

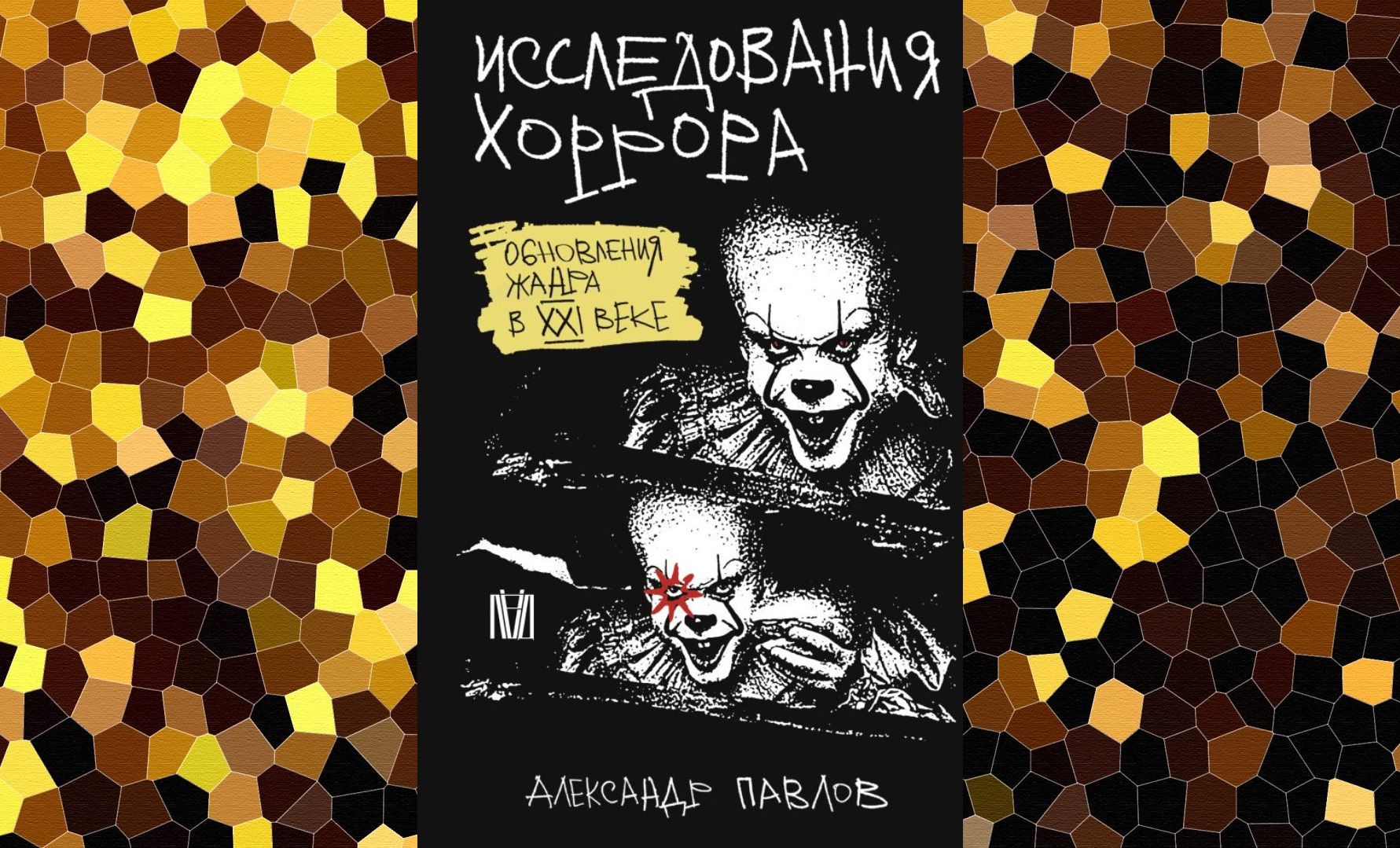

Александр Павлов. Исследования хоррора. Обновления жанра в XXI веке. — М.: Эксмо (ОГИЗ), 2025

Глава 3.1 Постхоррор

На рубеже 2010-х и 2020-х годов в России в специализирующихся на кино профессиональных и любительских/фанатских медиа выходили материалы, посвященные, на первый взгляд, загадочному термину «постхоррор». Как правило, речь в них не шла о том, что хоррор, каким мы его знали долгое время, закончился, и на смену ему пришло что-то другое . Обыкновенно авторы рассуждали всего лишь о субжанре или о категории, с помощью которой описывали корпус фильмов в жанре «(не совсем) хоррор», снятых в последние годы 2010-х и в 2020-х годах . При этом многие зрители и другие авторы оспаривали право на существование этого термина, потому что картины, описываемые с его помощью, (якобы) не представляли собой ничего нового. Почти все русскоязычные (и не только, разумеется) авторы, писавшие про постхоррор, ссылались на первоисточник — статью британского журналиста Стива Роуза в «The Guardian» «Как постхоррор-фильмы захватывают кино», вышедшую 6 июля 2017 года (Rose. 2017). Надо признать, Роуз выступил с проницательной идеей и спровоцировал дискуссии на тему актуальности новых тенденций в жанре хоррор. Вместе с тем его статья не просто не давала исчерпывающего описания феномена, но даже запутывала читателей. О последнем можно судить по многочисленным материалам, опубликованным по теме. Возможно, мы так бы и остались с очередным востребованным, но не вполне ясным термином, придуманным журналистом и мало объясняющим суть нового феномена, если бы не ученые. К счастью, в начале 2021 года появилась книга киноведа Дэвида Черча «Постхоррор: искусство, жанр и культурное возвышение», в которой была предпринята попытка всерьез разобраться с темой и разложить все по полочкам (Church. 2021).

Чтобы показать ценность этой работы, я предприму следующую процедуру — сперва кратко охарактеризую первоисточник (статью Роуза), затем опишу корпус русскоязычных статей по теме, потом на контрасте со всем этим расскажу про книгу Черча. Так станет понятен вклад академиков в новые темы — академиков, которые хотя часто и следуют по стопам журналистов, но привносят куда больше порядка в хаос нередко мало к чему обязывающих реплик.

В своих рассуждениях Стив Роуз отталкивался от кейса картины «Оно приходит ночью» (2017) режиссера Трея Эдварда Шульца. Дело в том, что многие зрители были обмануты в своих ожиданиях, когда шли смотреть, казалось бы, фильм ужасов, а увидели скорее драму в сеттинге постапокалипсиса. Разочарованная аудитория поспешила сообщить об этом в социальных сетях и в комментариях на специальных ресурсах. Роуз считал, что это был не обычный фильм ужасов, а фильм ужасов, который нарушал сложившиеся конвенции жанра хоррор, и все те режиссеры, которые выходят за рамки условностей жанра ужасов, создали новый субжанр — постхоррор. Кроме подробного рассказа о картине Шульца Роуз упоминал среди представителей постхоррора такие вещи, как «Неоновый демон» («The Neon Demon», 2016) Николаса Виндинга Рефна, «Персональный покупатель» («Personal Shopper», 2016) Оливье Ассаяса, все фильмы тайского независимого режиссера Апичатпонга Вирасетакула, «Историю призрака» («A Ghost Story», 2017) Дэвида Лоури, а также «Ведьму» («The VVitch: A New-England Folktale», 2015) Роберта Эггерса. Важно, что «Ведьма», «Оно приходит ночью» и «История призрака» были выпущены компанией A24 Films, которая до сих пор производит почти все фильмы, относящиеся к постхоррору. На этом делал упор киножурналист Марат Шабаев, рассматривая постхоррор как продукт по большей части одной независимой студии (Шабаев. 2019). В итоге после текста Роуза феномен начали обсуждать за пределами англоязычного мира.

В июле 2017 года Юлия Кузищина пересказала статью Роуза на нишевом ресурсе, специализирующемся на хорроре. В статье под названием «Постхоррор: свежий взгляд на жанр или бессмыслица?» (Кузищина. 2017) автор не предложила своей оценки явления, но, упоминая в том числе и критику термина, оставила знак вопроса относительно вердикта — видимо, для того, чтобы зрители сами могли решить для себя, что именно они смотрят — хоррор или постхоррор. Русскоязычные авторы ожидаемо писали о постхорроре по-разному. Автор материала в блоге под названием «Пост-хоррор: куда катится жанр ужасов?», датированного 2018 годом, заявлял, что мейнстримный хоррор мертв, а благодаря независимым ужасам (постхоррор) жанр переживал период возрождения (ОООО. 2018). Алексей Жарков в заметке 2019 года «Постхоррор: ужасы высшего порядка», 164 посвященной преимущественно литературе, обсуждая новый субжанр, упоминал и кино, утверждая, что в литературе и кино классический хоррор и постхоррор можно различать по сеттингу (Жарков. 2019). Алексей Симончук в статье 2019 года «Пост-хоррор покоряет мировой кинематограф, но в Украине с ним что-то не срослось» славословил новый субжанр, называя самых главных его представителей: «Бабадук» (2014), «Ведьма» (2015), «Прочь» (2017), «Мы» («Us», 2019, режиссер Джордан Пил) и «Солнцестояние» (2019) (Симончук . 2019). В кратком материале 2021 года «Что такое пост-хоррор и как жанр вернул фильмам ужасов уважение и любовь» Симончук повторил сказанное им ранее, добавляя, что постхоррор состоит из следующих элементов: множества метафор, которые становятся тоньше и глубже, психоаналитического подтекста, где на первый план выходит психологическая драма, и сильного социального подтекста (Симончук. 2021).

Елена Кушнир в статье 2020 года «Постхоррор, политический баттл и кошмар среди бела дня: как фильмы ужасов изменились за последние годы» не концептуализировала термин, следуя за размышлениями Стива Роуза, но пыталась разложить новые фильмы ужасов по полочкам: инстаграм-хоррор, итальянский ренессанс, социальный хоррор и постхоррор (Кушнир. 2020). Любопытно, что «Прочь» и «Мы» Кушнир относила к социальному хоррору и — вполне оправданно — не записывала эти картины в постхоррор, в который, с ее точки зрения, попадали прежде всего «Ведьма», «Оно приходит ночью», но также «История призрака» и «На границе миров» («Gra¨ns», 2018, режиссер Али Абасси) . Постхоррор автор описывала вслед за Роузом как «не страшилку со скримерами», а «неспешное, вдумчивое и не особо страшное авторское кино». На особенном темпе постхоррора делал акцент Марат Шабаев в упоминаемой статье 2019 года «Утомленные солнцем. Кто стоит за реинкарнацией хоррора». Как и многие другие авторы, отталкиваясь от статьи Роуза, Шабаев рассказывал о дистрибьюторе и производителе А24 Films и выделял общие черты субжанра: медленный ритм, глубокий для хоррора психологизм и реализм мелких деталей. Автор писал, что новые «медленные хорроры» отказывались эксплуатировать фигуру монстра и физиологически шокирующие приемы (как в «Пиле») и балансировали «на границе между фантастическим жанром и реалистической трагедией». Шабаев утверждал, что «медленное кино может быть не просто скучным, но и по-настоящему жутким» (Шабаев. 2019). Как видим, среди русскоязычных авторов, несмотря на то что все они радостно приветствовали новый субжанр, не было единства относительно его понимания и содержательного наполнения.

Среди российских критиков, рассуждающих о новом феномене, описываемом этим понятием, разумеется, был и скепсис. Так, Дмитрий Соколов в тексте 2020 года «На медленном огне: слоубернеры — какие хорроры так называют и зачем» вместо постхоррора предлагал использовать термин «слоубернер», которым можно было бы описывать не только новые инди-хорроры, но и классические фильмы ужасов, потому что постхоррор как понятие «состоит в том, что оно определяет хоррор как исчезающий жанр» . Это суждение некорректно, поскольку большинство авторов называют постхоррор новым субжанром, который не упраздняет хоррор как таковой, но представляет собой всего лишь подмножество хоррора. Соколов определяет слоубернер таким образом: «…не только акцентирование медленной эскалации напряжения и зрительского беспокойства, но и достаточно заметный драматический компонент, связанный с личными отношениями героев, в противовес более традиционным хоррорам, работающим с клишированными типажами персонажей, динамичным сюжетом и привычными техниками вроде jumpscares (Соколов . 2020). Иными словами, в слоубернерах важен нарратив, а не сюжет. К таким картинам Соколов отнес картину «Ведьма из Блэр. Курсовая с того света» (1999) — из классики, «Реинкарнацию» (2018) и «Солнцестояние» (2019), ремейк «Суспирия» («Suspiria», 2018, режиссер Лука Гуаданьино) — из свежего кино. Василий Говердовский, комментируя текст Соколова, посчитал и «постхоррор», и «слоубернер», и «возвышенный хоррор» (синоним постхоррора, который часто использовали критики и ученые) неудачными понятиями (Говердовский. 2020).

Итак, что мы узнали про постхоррор из всего вышесказанного? Термин предельно размыт, и авторы выделяют для его описания различные критерии: компания-производитель, жанровое своеобразие (драма в оболочке ужасов), «искусство» (атмосфера вместо действия и спецэффектов и эксплуатации монстров) и медленный темп. Возможно, это также и социальный комментарий. Но с этим есть проблема. Потому что, например, фильм «Прочь», который, как видим, многие (но не все) относят к постхоррору — коммерчески успешный и весьма не медленный метр, выпущенный не А24 Films, а компанией Blumhouse. Последняя специализируется на коммерчески успешных, а не нишевых хоррор-франшизах типа «Астрал», «Судная ночь», «Паранормальное явление», «Счастливого дня смерти» (Барченков. 2020; Шабаев. 2020). В этом контексте уместно сказать, что Василий Говердовский отмечал, что «Прочь» не является постхоррором, но может быть объединен вместе с «Реинкарнацией», «Ведьмой» и проч. с помощью другой категоризации. Автор предлагал называть новые фильмы ужасов метамодернистскими хоррорами, хотя и замечал, что метамодерн — спорное и более широкое понятие, чем просто один жанр кино. Говердовский, долго рассуждая об особенностях жанра ужасов последних десяти лет, в итоге отказался от всякого ярлыка, потому что «жанр, долгое время считавшийся ходульным и монотонным, в одночасье настолько усложнился, что перестал поддаваться четкой классификации» (Говердовский. 2020). По иронии некоторые западные авторы к метамодернистским хоррорам относили интертекстуальный метахоррор «Хижина в лесу» (2012) (Ceriello, Dember. 2019 . Р . 42–54), который мы обсудим в другой главе. По еще большей иронии, другие авторы, обсуждая метамодернистский слэшер, даже не упоминали «Хижину в лесу», рассуждая о совсем других фильмах — не самых известных слэшерах типа «Грибы» («Shrooms», 2007) Пэдди Бретнэка или франшизы Адама Грина «Топор» («Hatchet», 2006–2017) (Jones. 2024). Иными словами, разные авторы используют термин «метамодерн» по отношению к категориям фильмов ужасов, которые вообще никак не пересекаются между собой.