Текст: Михаил Визель

Роман Шмараков. "Каллиопа, дерево, Кориск"

- М.: Альпина нон-фикшн, 2025. — 304 с.

Роман Шмараков — виртуоз перевода старинных (XV—XVII веков) нарративных текстов и, следственно, мастер стилизации текстов оригинальных. Вот и в этом небольшом филологическом романе, повествующем о злоключениях (реальных или вымышленных?) двух молодых людей в не то чтобы заброшенном, но скорее вымороченном доме, населенном привидениями и воспоминаниями, а также туго нашпигованных литературными реминисценциями, мы имеем дело со стилизацией столь искусной и столь всеобъемлющей, что с превеликим трудом, и то лишь по косвенным признакам (вроде упоминаний конкретных книг) можно догадаться, о какой вообще эпохе идет речь. Впрочем, автор сам сразу задает правила игры с читателем:

При всем старании я не мог бы оценить возраст этих построек с точностью до столетия: они могли быть впавшим в детство гнездом древнего греха или его почтительной имитацией в границах, проведенных между внушительностью и удобством романами ужасов и слабостями хозяев.

Но зачем всё это? Ответ дается тут же:

Миновав въездные ворота, я прошел мимо изваяния, чей наряд был призван обозначать варварскую роскошь, а поза — предосудительные намерения.

Предосудительные — в данном случае значит эротические; и если подобные изыски не кажутся вам "предосудительными" — смело проходите в "ворота" этой книги. Кстати, она уже выходила в 2013 году в другом издательстве — и прошла, увы, незамеченной. В концептуальном искусстве (а это его образчик) восприятие текста всецело зависит от контекста; надеемся, на сей раз он окажется более подходящим.

Шарль Левински. "Полубородый"

- Пер. с нем. Татьяны Набатниковой

- Астана: Фолиант, 2024. — 424 с.

Казахстанское двуязычное издательство нашло необычную "калитку", чтобы зайти на российский рынок переводной литературы, четко поделенный (если не брать заведомо "артхаусные" проекты) между несколькими крупными московскими и петербургскими ИД: вместе с известной московской переводчицей они выпускают "готические" немецкие романы. Готические не только по "атмосфере", но и в самом прямом смысле, по времени действия. Но если в "Мальчике с чёрным петухом" Штефани фор Шульте сеттинг отнесен к какому-то достаточно условному немецкому средневековью, то в этом романе живого швейцарского классика год и место действия прописаны четко: 1313 год, долина Швиц — одно из самых живописных мест Швейцарии. Но мистический, как всё, что связано со Средневековьем и с его менталитетом, или даже можно сказать — спиритуальный роман, в центре которого — путь социального и духовного взросления 14-летнего выдумщика Себи (Евсебия), осуществляемый под присмотром поселившегося на краю деревни отшельника с наполовину обгоревшим лицом, так же далек от пейзанских идиллий самого знаменитого швейцарского писателя всех времен Жан-Жака Руссо, как от интеллектуальных турусов на колесах "Баудолино" Умберто Эко, с которым "Полубородый" как бы тематически перекликается. Что подчеркивается и натурализмом сцен крестьянского быта, и особым языком, подобранным Татьяной Набатниковой специально для этого случая.

Алессандро Пиперно. "Кто виноват"

- Пер. с итал. Анны Ямпольской

- М.: АСТ, Corpus, 2024. — 512 с.

Под обложкой, на которую вынесен классический русский вопрос (поддержанный сразу же эффектным эпиграфом из "Войны и мира": "Где суд, там и неправда"), скрывается классический европейский роман воспитания — то есть роман насквозь индивидуалистический. Не лишенный иронии герой, от лица которого ведется повествование, озабочен отнюдь не тем, почему наш мир так вопиюще несовершенен, а лишь тем, почему он сам, единственный и неповторимый герой своей собственной жизни, вынужден проживать ее так нелепо. Впрочем, как и водится в классических романах такого рода, происходит некоторое событие, резко ее меняющее: праздник в доме богатых родственников матери, куда ее с семьей приглашают в знак замирения после многолетней ссоры. Перед героем открываются совершенно новые горизонты... но от себя не убежишь. На вопрос "кто виноват?" ответ всегда один — ты сам. Но добраться до него можно разными путями. В том числе — понаблюдать за чужими ошибками. Каковому занятию на протяжении 500 страниц нам предлагают предаться. Не без удовольствия и уж точно не без пользы.

Кирилл Горячок. "Киноки: школа Дзиги Вертова"

- М.: Бослен, 2025. — 192 с.

Практически одновременный выход сразу двух книг историка кино, лауреата премии Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилла Горячкà, посвященных Дзиге Вертову — совпадение не случайное и характерное.

Если первая, о которой мы уже писали, посвящена opus magnum Вертова, "Человеку с киноаппаратом", то в центре этой изощренно дизайнерской книги, сделанной при поддержке Центра "Зотов" (как раз и специализирующемся на раннем советском авангарде) — стремительная, как история "Битлз" (те же десять лет), история созданной Вертовым группы "киноки", ставившей в основу своего творческого метода «жизнь врасплох» — что к 1930-м годам вошло в открытое противоречие с установками "соцреализма". То есть к тщательно выверенному постановочному кино, из которого всё спонтанное, живое безжалостно изгонялось.

Давид Кауфман — Дзига Вертов — умер в феврале 1954 года в возрасте 58 лет, последние десять лет трудясь режиссёром-монтажёром киножурнала «Новости дня». Но в эпоху, когда благодаря повсеместному распространению смартфонов с мощными интеллектуальными видеокамерами каждый сам себе режиссер "киноглаз", творческое и техническое наследие "отца современной кинодокументалистики" активно переосмысляется и переоткрывается.

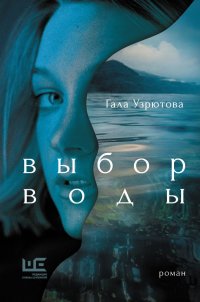

Гала Узрютова. "Выбор воды"

- М.: АСТ, РЕШ, 2024. — 368 с.

Знакомство с содержанием книги начинают обычно с оглавления, и оглавление этой книги создает впечатление, что перед нами особенным образом устроенный травелог: героиня-рассказчица (не скрывающая и даже подчеркивающая свою тождественность автору), оказавшаяся в сентябре 2018 года на словенском озере Бохинь, вспоминает все когда-либо увиденные ею за предыдущие +/- 35 лет ее жизни водные "локации", от венецианского Гранд-канала до владивостокского мыса Тобизина — всего 24 страны, посещенные в формате "бэкпэкера", то есть туриста с рюкзаком за плечами.

Но вскоре выясняется, что рюкзак этой типичной на первый взгляд представительницы племени global russian — особый; он набит, помимо обычных вещей современного путешественника, костями съеденных ею животных, птиц и рыб. Которые она теперь должна предать воде, чтобы очиститься от тяжелого мясоедского прошлого во имя просветленного вегетарианского настоящего. Для чего она и путешествует по разным берегам. То есть выбирает воду для своего самоназначенного ритуала. Но вода повсюду отказывается принимать ее захоронение-покаяние! Что бы это ни значило. Так что это не только героиня (внутри повествования ее имя — Кира) выбирает воду, но и вода выбирает.

Одна из главок этого экстравагантного травелога, не столько вокруг мира, сколько внутрь себя, несет в названии примечание: "до всего". Год действия книги — 2018 — это тоже как бы "до всего". Кире в конце удаётся разобраться со своим прошлым и вернуться в исходную точку на новом уровне. Хотелось бы, чтобы мы все смогли последовать ее примеру.