Текст: Борис Кутенков

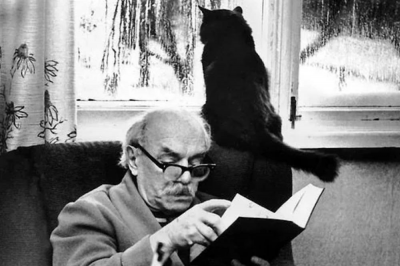

В «Интерпоэзии» — воспоминания Петра Горелика о Давиде Самойлове. Из вступительного слова главного редактора журнала Андрея Грицмана: «Петр Захарович, “дядя Петя”, сыграл важную роль в моем художественном формировании, познакомил с некоторыми большими поэтами, в том числе с Давидом Самойловым, ему я обязан нашими поездками к поэту в Опалиху. <…> Горелик был ближайшим другом моего отца и моей семьи. Отец, в свою очередь, дружил и с Самойловым, и со Слуцким, и с Коржавиным. Петр Захарович скончался в Петербурге в 2015 году в возрасте 97 лет».

Из мемуаров Горелика: «Приезжали к Самойлову молодые поэты, но в ученики он брал очень избирательно. Однажды я показал Дезику стихи молодого ленинградского поэта, попросил помочь ему получить переводы. Стихи на Самойлова впечатления не произвели… Не давая оценки напрямую, он сказал: “Поэт — это не только талант и дар Божий, это — судьба и Божье наказание”». О работе Самойлова над переводами: «В тяжёлые для Самойлова послевоенные годы он вынужден был делать «черную» работу. Официозную албанскую поэзию он не столько переводил, сколько создавал ее как таковую (поэма “Сталин” и т.п.). О такого рода работе говорил: “Надоевшие переводы, от которых сохнут мозги», «Как касторку глотаю переводы, по 60 строк в день”». О его отношении к современникам: «Поставили пластинку Окуджавы. Дезик внимательно слушал, и я почувствовал, как в нем произошла какая-то перемена. Казалось, он готов прослезиться от охватившего его чувства благоговения. Не помню, какие им были сказаны слова, но во мне окрепло убеждение в способности Дезика без зависти отнестись к таланту собрата по перу. Говорю «окрепло», потому что на протяжении многих лет общения с Самойловым он не единожды являл доказательства своего отношения к успехам других поэтов “без тени зависти и умысла худого”».

Там же — Евгений Абдуллаев развёрнуто и полемично анализирует книгу «Полка: История русской поэзии: [сборник статей]» (М.: Альпина нон-фикшн, 2025). «Традиционность здесь, прежде всего, в самой форме репрезентации истории поэзии. Как непрерывной и последовательной смены одних поэтических форм другими, всегда более новыми и “актуальными”». О претензиях к репрезентации современности в книге: «Одно — литературная критика как поле неустоявшихся, дискуссионных оценок и репутаций в текущем литературном процессе, создаваемых его непосредственными участниками. А другое — история литературы, с ее ретроспективностью, обращенностью в более-менее отделенное прошлое, что дает возможность менее ангажированного и более объективного анализа. Если бы в нынешней “Истории…” изложение было завершено с учетом этой, условно двадцатилетней дистанции, многих вопросов бы просто не возникло…» О возможности иных ракурсов: «Скажем, гендерная история русской поэзии, с фокусом на авторах-женщинах и на отражении и конструировании в поэтических текстах (написанных как женщинами, так и мужчинами) образа женщины. Прочесть такую историю было бы любопытно, уверен, не одному мне. А еще возможны этническая история русской поэзии, религиозная…» Интересны и наблюдения и о конкретных оценках, связанных с поэтами в этой книге, и сравнительный анализ — нынешнее издание на фоне разнообразных антологий подобного свойства, в т.ч. зарубежных. Современную «Историю…» теперь стоило бы давать в связке с рецензией Абдуллаева — в свете его уточняющих формулировок.

Отметим и второй текст Абдуллаева: в «Дружбе народов», о восьми поэтических сборниках 2024 года (Вадима Муратханова, Марии Галиной, Майки Лунёвской, Натальи Белоедовой, Влады Баронец, Вадима Калинина, Максима Калинина, Александры Хольновой). «Эти поиски тишины имеют, похоже, общую цель. Быть услышанным. В эпоху всеобщего непрерывного говорения, тиражируемого буйно разросшимися медиа. В эпоху «новых чум и семилетних боен». Только то, что сказано сегодня тихо, может быть кем-то услышано и понято. Предельно тихо. Поэтический сборник сегодня и может стать таким инструментом тихой речи».

О двух критериях выбора: «О первом уже сказал: работа с тишиной, с тихим высказыванием. И второй критерий, соединяющий. Разбив отобранные книги на четыре пары, постарался, чтобы в каждой одна была издана в России, а вторая — за её пределами… Поскольку современная русская поэзия едина. Едина во множестве и разнообразии поэтик и жанров». О Наталье Белоедовой: «У ранней Ахматовой, чьей “тихой” интонации наследует Белоедова, птица-тоска садилась на ветку и начинала петь. Здесь же птица — “долгое слово”, которое “тянется, словно вечер”. Какое? Неизвестно. И песня у неё — тихая, короткая, шепотом, на одной “ш”. Не спрашивай. Больше ни о чем. Было да прошло. Разговаривай с тишиной. Одну её слушай».

Об Александре Хольновой: «Тут слышится не столько «считалочка» (как называется это стихотворение), но и возвращение к праязыку, к самым важным и первым словам. Кровь. Сердце. Бог. Земля. Море. И снова, повторяя их. Вся поэтика Хольновой, собственно, построена на этих повторах. На обновлении этого первословаря через повторение. Тихое, словно бормочущее, камлающее». Сам критерий «тишины» кажется довольно натянутым (а попытка обрисовать историю поэзии 2024 года вне географических границ — безусловной). Обзор получился скорее не о «тишине», а о времени, проникающем в щели и «разломы бытия»; об отражении нынешнего исторического момента в этих восьми портретах.

Роман Сенчин продолжает публиковать главы из биографии Александра Тинякова, выходящей в скором времени в «Редакции Елены Шубиной». «Да, Александр Иванович Тиняков был поперечным и поэтом, и человеком, и его настоящее отношение к Первой мировой войне узнать вряд ли удастся. А может быть, оно менялось; самого себя Тиняков характеризовал как человека неустойчивого, что подтверждает вся его жизнь. Одновременно поэт-декадент и подражатель Бунина, близкий к социал-демократам и защитник самодержавной власти, автор либеральной газеты «День» и почти в то же время черносотенной “Земщины”, добрый знакомый Зинаиды Гиппиус и Бориса Никольского. Антисемит, большевистский агитатор, монархист, профессиональный нищий, соловецкий заключённый, инвалид с “оттенком старого интеллигента”. Взглянем, кем был в годы Первой мировой войны этот странный персонаж русской литературы…» Сам по себе выбор героя довольно нестандартный — но всё же из опубликованных глав неясно, почему выбран именно он; пожалуй, время, современники и тенденции в этой книге намного любопытнее персоны Тинякова.

В «Новом журнале» — эссе Льва Лосева (видимо, ранее не опубликованное) о Сергее Гандлевском в переводе Тамары Казавчинской. Попытка разгадать секрет «неодолимого обаяния Гандлевского»: «…нарочито-небрежная интонация и расхожий словарь составляют полную противоположность экстатическому стиху Марины Цветаевой или словесной магии Осипа Мандельштама. В отличие от обманчиво простых стихов Анны Ахматовой, которые сама она уподобляла шкатулкам с двойным дном, у Гандлевского «что увидено, то и написано». Его поэзия отчасти напоминает стихи Бориса Пастернака, но Пастернака не раннего, а позднего: поэта Живаго — впрочем, и это сравнение хромает…»

В «Знамени», по традиции, публикуются речи лауреатов недавней ежегодной премии журнала. Олег Дозморов: «Идеальное стихотворение — моментальный свободный снимок всего человека, и тела, и души, во времени и пространстве, и поэтому стигматизированное гражданское измерение в каком-то смысле предзадано стихотворцу, даже если его стихи вроде бы «не об этом». Все-таки творческая свобода и гражданская — сестры по свободе. Стихотворение разбивает стекло не потому, что оно камень, а потому, что оно бестелесно…» Павел Селуков: «Напоследок хотелось бы воззвать к писателям, актерам, художникам и так далее. Хвалите друг друга, читайте друг друга, смотрите друг друга, поддерживайте друг друга, ласкайте друг друга. О том, что кто-то говно, в интернете и без вас скажут».

Мария Тендрякова, дочь писателя Владимира Тендрякова, работы о котором публиковались в «Знамени»: «…значит, время его не прошло, по-прежнему раздражает, задевает за больное, вызывает опасения, что кому-то будет неугоден. Значит, не о прошедшем написано им, а о насущном. Еще бы…»

Анастасия Строкина рассказывает о «гениальном художнике Лёне Пурыгине» — блестящая история на грани детектива и биографической эссеистики: «В трудные времена я думаю о Голубой Женщине художника Лени Пурыгина. Гениального. Из Нары. Он создал миф о ней, о том, что эта Женщина помогает, когда нужна помощь, успокаивает, когда тревожно, и не бросает тебя одного в темном бесприютном пространстве, в которое, ясное дело, попадает каждый…»

На «Горьком» — Валерий Шубинский о дневниках Михаила Кузмина: «Он пишет дневник не для истории... а для кого, для чего? Почему так необходимо фиксировать этот «сор», из которого рождаются стихи? Но для Кузмина это не сор. Для него бесконечно ценна жизнь как таковая, каждое ее мгновение — а не только его отражение в искусстве…»

В новой «Волге» — рецензия Александра Маркова о поэтической книге Юлии Долгановских, вышедшей в издательстве журнала «Перископ-Волга»: «Катастрофа жизни и катастрофа подглядывания за жизнью — вот настоящее знание в поэзии Долгановских, которое не есть просто рассказ. Оболочка оказывается не шариком, которому свое время, а прозрачным крылышком жизни, но об эту оболочку бьешься изнутри в отчаянии. Об этом не расскажешь, но об этом уже есть достоверное знание сразу после прочтения стихотворения…» Михаил Вистгоф пишет о дебютном сборнике Софьи Дубровской: «Пока в реальности рушится всё, лирический субъект Дубровской предлагает смотреть на вьюрков, февральский сад, холмы, деревья и Толкина. И это по-своему прекрасно».

«Урал» представляет подборку Стаса Мокина «Небесный плотник»:

- блаженны плачущие нищие и вдовы

- сироты и служители церквей

- блажен кто не наелся хлеба вдоволь

- кто потерял ключи от всех дверей

- от дома кто забыл ключи в кармане

- в штанах постиранных в четверг

- блажен оставшийся в тумане

- блажен кто почести отверг

- блажен кто нож достал и вырезал фамилии

- любимых женщин и детей

- на старом дубе или тонкой липе

Там же, в мартовском номере, — Ирина Кадочникова, «И снегом отзывается земля…»:

- Вся в наростах мелких из пластмассы,

- Ёлка в небо врезалась вершиной:

- Облако — контейнер бескаркасный —

- Пролилось кислотным содержимым.

- Стукнулись брезентовыми лбами

- Волк и волк, тряхнули едкой пылью.

- Мы сегодня с папой за грибами

- В лес наш удивительный ходили.

Подборка Никиты Фёдорова «Вдова огня»:

- будто свеченье взъерошено громом

- выдох малины у дома

- сквозь чистые ветви незрелой малины

- звёзды из дыма и глины

- её медленный лист корабельной весне

- окликает ангину во сне

- всюду вечное что-то повисло в саду

- если не расскажу пропаду

- спроси прочитай через холод в сарай

- не дослушав перебегай

- ведь на вечное чудо на жгучую смерть

- только малиной смотреть

В критическом разделе журнала Василий Геронимус рецензирует стихи белорусского вундеркинда Игоря Поглазова (1966—1980) из его недавно вышедшей книги «Я ни о чём не жалею»: «Вот это несколько парадоксальное сочетание вечного детства и раннего взросления определяет своего рода силовые линии поэзии Игоря Поглазова — неподдельный искренний голос и одновременно жизненная искушённость, которая располагает к литературной игре. Предаваясь ей, поэт, с одной стороны, навсегда остаётся ребёнком, а с другой — знает цену эстетической условности…» Текст интересен прежде всего нестандартностью взгляда на стихи, которые есть соблазн считать «невыросшими»: тут и попытка вписать в контекст 70-х — 80-х, и взгляд на переосмысление штампов Поглазовым.

Prosodia вспоминает Дмитрия Веневитинова публикацией его стихотворения «Послание к Рожалину» и заметкой Елены Матросовой. «Мечтам самого Дмитрия Веневитинова не дано было осуществиться: трагически погибнув на двадцать втором году жизни, юноша не успел познать ни разделённой любви, ни великих творческих свершений, ни послужить на благо Отечества, ибо в Петербург он ехал ещё и для того, чтобы занять там должность в Канцелярии Коллегии иностранных дел…»