Текст: Борис Кутенков

Первый – за семь с половиной лет ведения этих обзоров на ГЛ – обзор без «Журнального зала».

Мемориальные опросы на сайте «Культурной инициативы». Памяти Вадима Жука (30 января 1947 — 20 марта 2025). Геннадий Калашников: «Настоящий — другой — Вадим Жук открылся мне и, думаю, что не только мне, гораздо позже, когда я стал читать его стихи. Человек совсем не богатырского сложения, он обладал неиссякаемой творческой силой. Писал практически каждый день, писал, как дышал — свободно и естественно. И при этом всегда держал планку на высочайшем поэтическом уровне. Казалось, что его стихи до поры до времени копились перед какой-то невидимой плотиной, а потом её прорвало, и они радостно вырвались на волю. Он сразу стал большим, подлинным поэтом…»

Татьяна Щербина: «Острослов, сатирик, пришедший на смену Аркадию Райкину, только тексты, в отличие от него, писал сам, создал свой театр капустника, его звали вести вечера и фестивали, он радовал, воодушевлял, смешил, и в этом качестве прожил до пожилого возраста, который, впрочем, и не чувствовался…»

Памяти Антона Нестерова (18 августа 1966 – 25 марта 2025). Илья Кукулин: «Если определять род деятельности формально, Антон Нестеров был поэтом, переводчиком стихов и прозы с нескольких языков (прежде всего — английский, норвежский и шведский), издателем, критиком, историком культуры, автором текстов и фронтменом созданной им рок-группы “Игра в кортасики”, которая регулярно выступала в московских клубах и выпустила несколько альбомов. Все его многочисленные таланты могли реализовываться одновременно, потому что были скреплены, как клеем, сочетанием нескольких качеств, присущих Антону всегда, в любой момент: артистизма, духа игры и таланта любить…» Александр Стесин: «Профессионал высшего класса, Антон корпел над каждым словом, перебирая все возможные варианты, все комбинации и пермутации…» Ольга Седакова: «Антон — в тех же астрономических метафорах — казался мне лунным. Он был очень мягким, деликатным, ускользающим, всегда готовым отступить в недосказанность, в молчание собеседником. С ускользающей, почти незаметной улыбкой…»

Вернёмся ненадолго в конец марта. В журнале POETICA 31 марта – опрос в честь 75-летия Ивана Ахметьева; о поэте и издателе говорят авторы разных поколений. Михаил Айзенберг: «В поэтическом подполье семидесятых все надо было создавать заново, поэтому идеи завоевания почти отсутствовали. Экспансия ничем не вознаграждалась, и авторы старались занять не максимальное, а оптимальное пространство.

Ивану Ахметьеву для этого потребовалось заново изобрести минимализм». Ольга Балла: «…в обоих своих обликах Ахметьев принимал и принимает важнейшее участие в процессах трансформации русского поэтического слова в XX-XXI веке, испытывает и расширяет его возможности — а тем самым, в конечном счёте, — и наше чувство реальности». Владимир Кошелев: «Несмотря на сознательно поставленные формальные ограничения, конечно, в свою очередь определяемые особенностью авторского слуха (и вкуса), Ахметьеву удаётся создавать порой произведения столь глубокие, что некоторые лироэпические длинноты на их фоне воспринимаются как какие-то недоразумения. И в этом смысле пример Ахметьева исключительно поучителен, да и не только для молодёжи, честно говоря: чтобы написать хорошее стихотворение, достаточно нескольких правильно подобранных слов (и вместе с этим они обязаны быть “неправильными”)». Интервью (беседовали Владимир Коркунов и Дариа Солдо) и подборка стихотворений прилагаются.

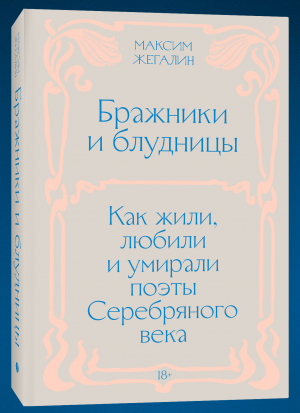

«Горький» в апрельском обзоре упоминает о книге поэта и актёра Максима Жегалина «Бражники и блудницы. Как жили, любили и умирали поэты Серебряного века»: «В предисловии Татьяна Толстая характеризует книгу как “летучий очерк”; нарратив, который сочиняет актер и писатель Максим Жегалин, действительно производит ощущение высокой скорости. Он легко читается, автор бойко комбинирует яркие детали, а повествование стремительно несется от героя к герою, от сцены к сцене. Нетрудно даже заподозрить в “Бражниках и блудницах” беллетризированный набросок к сценарию сериала (тем более что Жегалин пишет в историческом настоящем)…»

Там же – Константин Мильчин вспоминает о недавно ушедшем издателе Игоре Захарове: «Умер издатель Игорь Захаров, основатель издательства имени себя, фигура для отечественного рынка не просто культовая, а хребетообразующая. Пусть и несколько противоречивая, но ведь издательское дело само по себе немного противоречиво. По каталогу “Захарова” рубежа веков можно писать историю трендов русского книжного рынка…»

На «Формаслове» Анна Аликевич рассказывает о книгах серии «Спасибо» издательства «Синяя гора» (посвящённой любимым стихам авторов серии и комментариям к ним) и отдельно – о книге Елены Севрюгиной «О стихах и стихиях». «Важно решить для себя, в чем именно цель эссеиста. Если вспомнить, что эссе — это жанр, позволяющий выразить себя опосредованно, создать свой автопортрет через контекст, тогда цель Севрюгиной достигнута, возможно даже, что создан в каком-то смысле лучший образ человека таким — как писала Цветаева, — каким его задумал Бог».

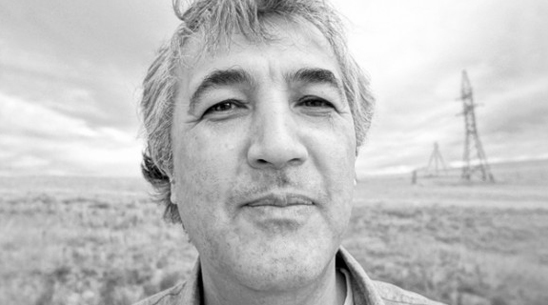

В «Новом литературном обозрении» — блок материалов, посвящённых Шамшаду Абдуллаеву. Публикуется последнее интервью поэта (беседовал Владимир Коркунов). О переводе: «Перевести нужно намного лучше, чем написан оригинал, чтобы соответствовать ему. Солонович пишет слабые стихи, но он великий переводчик, итальянист. Монтале он перевел чуть лучше (нельзя много!), чтобы соответствовать тому Монтале, который есть на самом деле. Первый раз я его прочел в 1979 году, мне попалась книга издательства “Прогресс” в переводе Солоновича с комментариями Николая Котрелева. Прекрасные комментарии, изумительные. И я, когда их прочел, понял, что Монтале точно передал ощущение ферганской атмосферы, пространства, где рафинированности нет, но она предполагается…»

О Фергане: «Почему Фергана стала привилегированной частью нашей литературной тоски? Потому что о ней можно говорить только таким образом, грезя, необъяснимо, не объясняя ничего, без всякой предпосылки и предыстории. Только та сущность, которая не имеет предыстории, может стать явью…» О поэзии в эпоху катастроф: «Идеал каждого практикующего поэта состоит в том, чтобы избавиться от поэзии. Настоящий поэт мечтает не писать стихов, как алкоголик мечтает не пить. Но он понимает, что смотреть на мир трезвыми глазами равносильно позору…»

Александр Уланов о Шамшаде Абдуллаеве: «Все, кто встречался с Шамшадом Абдуллаевым в реальности, отмечают его крайнюю деликатность, обходительность. Но эти мягкие шаги — по спекшейся бесплодной земле. Мало авторов, настолько связанных с местом. Абдуллаев — это Фергана. <…> У Абдуллаева вместе рок-музыка и терминология японской средневековой культуры, фильмы итальянского неореализма и странствующий дервиш. Они в постоянном взаимопроникновении, ощутимы в любых бытовых реалиях…»

В том же номере – блок материалов об «ахматовских сиротах». Из предисловия Юрия Левинга: «Как полушутя-полусерьезно заметил в устной беседе Роман Тименчик, кажется, мы сейчас находимся в самом начале зарождения новой филологической субдисциплины — “сиротоведения”. Эта исследовательская ветка вряд ли потребует новых теорий и подходов и, скорее всего, будет развиваться проторенными путями своих ближайших антецедентов — ахматоведения, мандельштамоведения, пастернаковедения и прочих «-ведений» под зонтичным прочтением русской поэзии XX века готовым филологическим инструментарием…»

На сайте «Демагог» – интервью Евгении Вежлян. О премиях: «…такая штука, как премия, способствует проявленности. Она должна способствовать тому, чтобы вот это пространство становилось более связным — за счёт общих гратифицирующих инстанций. И литературная критика тоже этому способствует <…> Просто всё очень маленькое, всё имеет очень мало, условно говоря, подписчиков. Премия в этом смысле может немножечко помочь усилению связности, некоторой консолидации поля и увеличению его видимости…» О границах между «литературами»: «Мне не кажется, что в литературном мире есть чёткая граница между разными кластерами явлений. Та же “официальная — неофициальная” культура в брежневскую эпоху: известно, что тексты одного и того же автора могли быть предназначенными для печати и непечатабельными, распространяемыми в самиздате.

А бывало такое, что вполне вписывающиеся тексты становились неподцензурными по причинам плохого поведения автора. Например, одни говорят, что Трифонов — это советский писатель, и, действительно, он советский, был награждён, но если читать его внимательно, то мы увидим в его текстах мощную критику, деконструкцию и анатомирование советской повседневности. А есть вещи абсолютно очевидные: это подцензурный текст, это неподцензурный текст…» О недавнем кейсе с Александром Иличевским: «…это, на мой взгляд, показывает, что статус современного текста тоже не проговорён. Этот разговор был абсолютно лишён экспертности за редкими исключениями. Но те эксперты, которые высказывались, не могли погасить волну эмоций — негативных эмоций, которые были больше, чем повод, которым они были вызваны. Но напор эмоций и их сила говорят о том, что статус литературы всё ещё очень высок».

В апрельском «Новом мире» (пока недоступен в Сети) Ирина Сурат пишет о стихотворении Мандельштама «Образ твой, мучительный и зыбкий…» в связи с его крещением; Кирилл Корчагин – о поэзии Василия Кондратьева. Екатерина Орлова – о «Судьбе и роли» Натальи Ивановой: «Необычно её [книги] построение: первую из двух частей книги – она называется “Голоса из тени“ – составляют, как ни удивительно, пьесы, построенные на документах (тексты партийных постановлений, судебных приговоров и т. д.), так и неофициальных (переписка, дневниковые записи, вообще всё то, что называется эгодокументы). <…> Как видим, общий жанр документальной драмы, столь развитой в конце XX – начале XXI века, предстаёт здесь в пяти разновидностях – а это, кажется, уже целиком авторское изобретение…» Стихи Сергея Кубрина и Елены Лапшиной, «Книжная полка» Дмитрия Бавильского, эссе Елены Соловьёвой, обзор новых книг от Андрея Василевского – словом, не пропустите.

В «Кварте» — эссе Петра Кочеткова. «Каждому, кто “воспылал” к рифме “страстью”, очевидно, что единственное, зачем она может быть — это она сама. С точки зрения функционального языка ее присутствие в нем самом может выглядеть разве что как симптом невроза или нервной болезни, как глазной тик, икота, смешная оговорка или глупое обыкновение в определенных ситуациях делать такой-то жест; но с точки зрения языка, осознающего и физически чувствующего глубину корней, тихо шевелящихся под ним и связывающих его с миром, она — по меньшей мере ностальгия по сладкой самоценности звуков и слов, переходящих друг в друга, по большей — парадоксальным образом устроенный подземный телескоп…»

Там же — неопубликованные стихи Елены Шварц из архива Эльги Львовны Линецкой. Публикация Татьяны Чернышевой:

- Я не спущусь больше в подводное царство

- И не увижу метлу Посейдона

- Глубоководных соседей

- Не слышать мне бормотанья…

- Задвинутая синим потолком

- Одна лишь только в море городском

- Одна лишь ракушка на темном дне, сыром

- Одна каморочка в квартире коммунальной.

- И придешь – монете в кепку

- Всем лицом упасть так сладко

- На фабричное клеймо

- Голубой подкладки.

- И качнется над тобой

- Свет озерно-голубой,

- Словно ты проснешься завтра

- В жизни горькой, но чужой.

На «Полутонах» — подборки молодых авторов. Стихи Алмата Кайвалдиева:

ПОРАЖЕНИЕ

- — Топор переломится

- о бесстрашное дерево,

- озорной шарик

- выдержит

- пытку иглой —

- врала моя воля к жизни,

- заглушая заячий страх.

- Время текло

- застойной рекой пустячных дел,

- судорожной рекой веселых драк,

- и уносило меня

- к черному дню.

- Время текло,

- а я светил глазами

- в полость себя,

- прислушивался к скрипу птиц

- и понял одно:

- не верь чудотворцу.

- А если он снова придет

- красивый, как вселенная,

- и легкий, как весна,

- то все равно не верь.

- Не верь

- даже если

- навсегда воцарится любовь.

Там же – Елизавета Евстигнеева:

1 сентября 2010 года

- Лица родителей

- Сияют ярче лиц детей.

- У девочки рядом со мной

- Грустные глаза и нерусский акцент.

- (Это потом я пойму:

- грустный акцент и нерусские глаза).

- Школа будет новой,

- Пока не умрёт учительница.

- Ооо, этот водоворот кляксы

- На самой первой тетради!

- Я сижу на первой парте

- С бантиком бесконечности

- На душистой голове

- И не понимаю ни слова.