28 августа 2025 года исполняется 100 лет со дня рождения Юрия Трифонова. По каковому поводу редакция журнала "Новый мир" провела очередной летний конкурс эссе. На него оказались поданы 63 работы объемом до 7 тыс. знаков каждая, из которых решением главного редактора журнала Андрея Василевского в августовском номере журнала будут опубликованы 13. В их числе - эссе шеф-редактора "Года Литературы" Михаила Визеля, которое мы здесь и перепечатываем.

«Смерть в Сицилии»

Михаил Визель, журналист, переводчик. Москва

Поскольку это конкурс нон-фикшн, скажу сразу начистоту: Юрий Трифонов – не мой любимый писатель. Мне, мальчику, пошедшему в школу во второй половине 70-х, не было нужды искать в книгах подтверждения той семидесятнической «липкой усталости, которая накрывала всех», как писал Андрей Левкин в эссе о Трифонове для проекта «Литературная матрица».

Но это я прочитал сильно позже, а тогда, что называется, впитывал это ощущение если не с молоком матери, то уж точно через стояние с ней в очередях, шуточки отца с друзьями – такими же умеренно диссидентствующими учёными, размеренную речь застывших телевизионных дикторов и прочий шум и сор времени. И уже став старше, решив связать себя с русской литературой и даже поступив в Литературный институт, я не смог полюбить Трифонова. Трагедии детей совответработников из Дома на набережной были и оставались для меня, ребенка блочной девятиэтажки, совершенно чуждыми. И сам облик его – плотный дядька неопределённых, но определённо неюных лет (сейчас я с изумлением понимаю, что эмблематичные для него 70-е — это всего лишь его 40+, а прославился он вообще 25-летним, как рок-звезды) в кожаном пиджаке, с квадратным лицом и больших квадратных очках — виделся мне воплощением тяжеловесной советской литературы, от которой я так страстно стремился уйти в литературу итальянскую – легкую, вибрирующую и разноцветную, как мне тогда казалось – и, в общем, кажется до сих пор.

В начале этого года – да, именно в связи с предстоящим столетием – мне попался в руки «Опрокинутый дом», сборник его путевых очерков, травелогов, как сказали бы мы сейчас, опубликованный в итоговом для Трифонова 1981 году. А среди них внимание сразу привлек очерк «Смерть в Сицилии». Не только словом «Сицилия» в названии, но и неожиданной перекличкой со «Смертью в Венеции» – такое перемигивание с классиком в мои представления о Трифонове не укладывалось.

Начав читать очерк, я, впрочем, быстро убедился, что ничего игрового в нем нет. Автор честно описывает, как несколько лет назад он оказался приглашён в Монделло, под Палермо, на вручение одноимённой этой рыбацкой деревушке литературной премии. Где ему в одно ухо шептали, что премия, считай, у него в кармане, а в другое – что премию получит не он, а не называемый по имени чешский писатель, живущий в Париже.

В эпоху Википедии не составляет труда выяснить, что речь идёт о сезоне 1978 года этой премии и, разумеется, о Милане Кундере. Но это действительно оказалось не столь важно. Важнее другое: автор откровенно описывает неловкое положение, в которое он, взрослый человек, состоявшийся писатель, попал в чужой стране – вынужденный общаться на примитивном английском, не понимающий местных обычаев и трепещущий как девочка на школьном балу, в ожидании: ему дадут премию или этому парижскому чеху, эмигранту?

Всё это очень по-человечески понятно и неожиданно трогательно. Но в центре повествования – не эти рефлексии советского писателя, который и на благоухающем свежежареной рыбой сицилийском берегу не может оторваться от мыслей об очередях и пьяненьких грузчиках в магазине «Океан» на «Соколе», а его встреча с писателем итальянским. Причём довольно особым: богатой итальянской дамой русского происхождения, которую он называет Маргарита Маддалони.

Добравшись до этого места, я «сделал стойку»: может, стоит издать сейчас эту историческую беллетристику по-русски? Конечно, ждать, пропущенных шедевров не приходится: сам Трифонов пишет о ее сочинениях с тонкой иронией, переходящей, впрочем, в явную зависть:

Но мало ли писателей первой волны заняли сейчас подобающее место в издательских портфелях. А если всё, что про неё Трифонов пишет – бегство из Ростова в 1920 году, скитания по Франции и Турции, – правда, то это же само по себе роман.

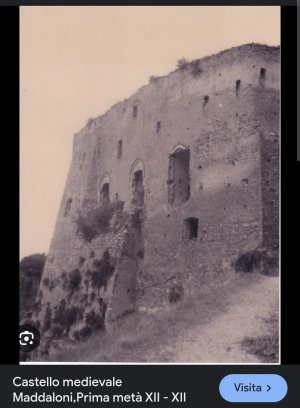

Но мои предположения разбились об удивительную преграду. Фамилия Маддалони на юге Италии весьма приметная: в центре Неаполя на виа Маддалони стоит огромный Палаццо Карафа ди Маддалони, в котором я и сам однажды ночевал, а в городке Маддалони возвышаются руины XII-XIII веков величественного Кастелло Маддалони. Так что Трифонов точен, говоря о замке и муже-аристократе. Но замок этот отнюдь не на Сицилии, а в неаполитанской Кампанье. А главное – я не нашел в итальянском интернете никаких следов книжной продукции, подписанной именем Margherita Maddaloni!

Как могла эта продукция («стопки книг в ярких обложках, запечатанных в целлофан») настолько глубоко кануть в Лету? Неужели Юрий Трифонов всё это просто сочинил, вплетя в фактографически точное повествование полностью выдуманную фигуру? Но зачем?! Неужели только для того, чтобы рассказать о коллизии Гражданской войны в России:

Или, может быть, осмотрительный Трифонов имел какие-то совсем другие причины укрыть свою собеседницу под чужим звучным именем?

Наверно, последний, кто мог бы сейчас разъяснить эту недоговорённость и найти следы таинственной синьоры – вдова Юрия Трифонова, Ольга Романовна. Я не знаком с ней лично – но предполагаю, что она читает тексты, присылаемые на конкурс. И если сейчас благодаря ему эту запутавшуюся ниточку русско-итальянских культурных связей удастся распутать – я сочту цель этого эссе достигнутой.