Текст: Александр Марков

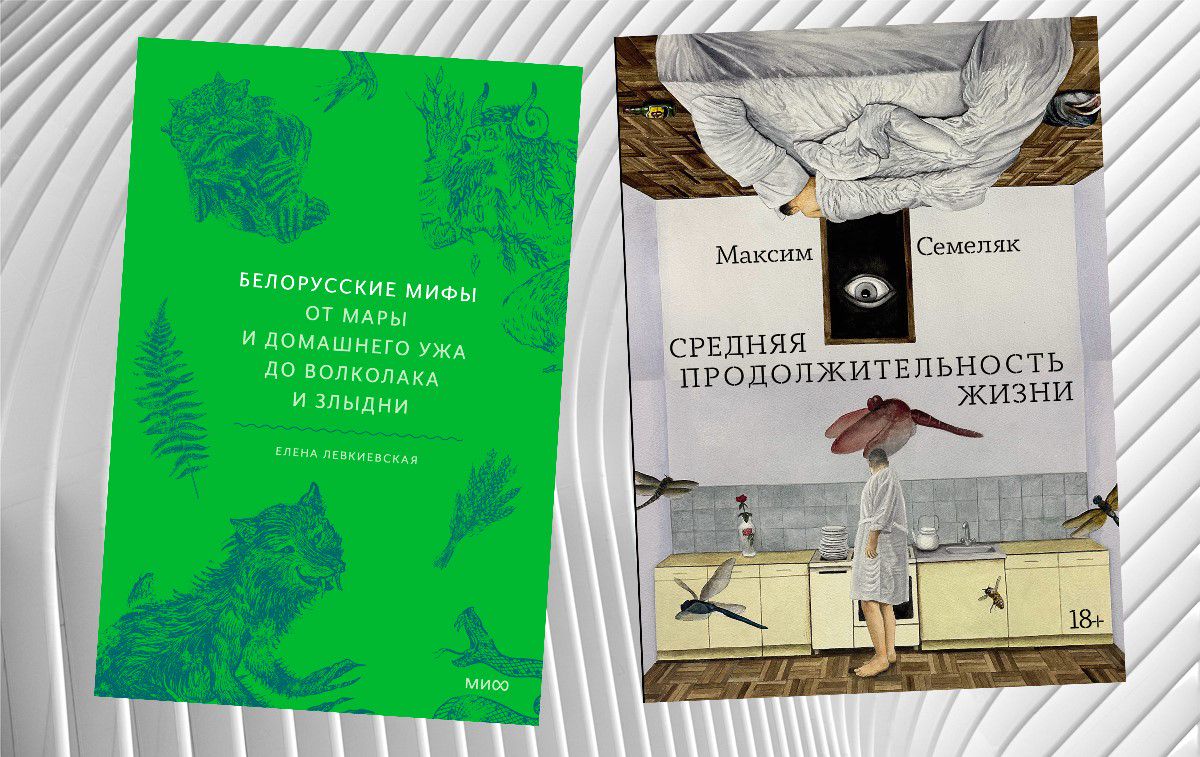

1

Елена Левкиевская — филолог-славист, продолжательница школы этнолингвистики академика Н. И. Толстого, где основным объектом исследования были традиционные обряды, верования и язык Полесья. Её труды посвящены анализу мифологических представлений, ритуалов и фольклорных текстов, где хтоническая архаика, низшая мифология со множеством теней мертвецов и могил образует бриколаж с сектантскими или простоватыми прочтениями Библии. Этнолингвисты занимались полевыми исследованиями, были в СССР пионерами этнометодологии — участия в обрядах и ритуалах полесских деревень ради понимания механизмов формирования массовых представлений.

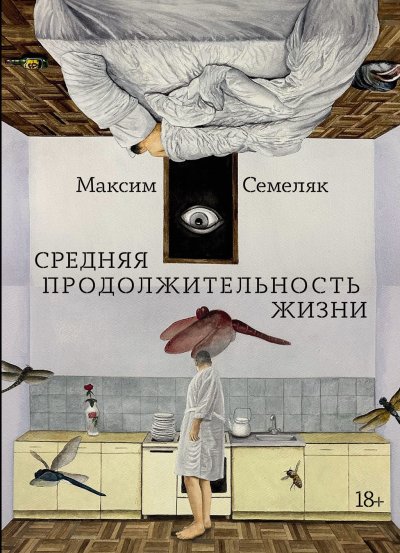

Максим Семеляк, напротив, — музыкальный критик и писатель, чьё творчество сосредоточено на современных культурных явлениях, прежде всего на российской поп-музыке. Его интересуют вопросы её отличия от глобальной музыкальной индустрии, а также феномен культовых фигур отечественного шоу-бизнеса. Но он тоже всегда был занят архаикой, массовыми представлениями и хтонью — в творчестве ли Егора Летова или в особенностях вообще культа умерших или погибших исполнителей.

Итак, два исследователя хтонического и культового. Оба автора в предыдущих книгах объединены вниманием к культурным кодам: Левкиевская — к архаическим, Семеляк — к современным. Если Левкиевская изучает, как мифологические представления хранятся практически без изменений в языке и обрядах, то второй анализирует, как формируются новые мифы в медийном пространстве, чтобы тоже остаться без изменений и всеми силами не менять сознания наших соотечественников.

Левкиевская возвращает нас к истоку, где слово и обряд еще не разошлись, где речь – не просто звук, а действие, заклинание. Семеляк ловит мгновение, в котором слово уже стало товаром, а жест – рекламным баннером. Но странным образом оба говорят об одном: о том, как человек пытается удержать незримое – будь то дух предков или мимолетная слава. Только у Левкиевской это незримое – древнее, как земля, шепчущая через рупор целебных трав голосами предков, а у Семеляка – сиюминутное, как вспышка в глазах после яркого света фотоаппарата. Слепящего света, выхватывающего из темноты гримасы современного мифа.

2

В книгах 2025 года авторы идут бок о бок в установлении новых отношений с хтоническим, проясненных до искренности, до щемящего чувства. Хотя за плечами у каждого автора много книг, кажется, так искренни они не были никогда. Левкиевская предлагает научно-популярный нарратив, который можно читать и как справочник, и как исследование механизмов культурной памяти. Семеляк выбирает форму романа, но его текст остается критическим — возможно, поэтому он вызывает двойственное ощущение: это и попытка понять современного городского жителя «изнутри», и неизбежная дистанция того, кто знает цену и успехам, и провалам в мире, продолжающем размывать границы между городом и селом, в этой не вполне маклюэновской глобальной деревне.

Ведь в глобальной деревне ты легко оперируешь продолжениями своего тела, тогда как в дебютном романе Семеляка эти операции постоянно перебиваются зависаниями, дисфункциями, белым шумом быта и еще более белым шумом мифологизированного бытия. Да и деревня Левкиевской — это деревня не только архаики, но и своеобразной народной учености, первофилософии, объясняющей устройство мира и экономику сотворения, первофилософии, принявшей монотеизм, сохранившей анимизм и признавшей, что от натиска мифа все равно не уклонишься. В этом смысле обе книги — о ремифологизации, просто в первом случае она укоренена в традиции, а во втором — производится здесь и сейчас.

3

Если Левкиевская систематизирует архаические пласты сознания, выстраивая стройную классификацию мифологических существ (от домашних духов до персонификаций судьбы), то Семеляк фиксирует распадающуюся реальность 2000-х, где единственной устойчивой категорией оказывается алкогольная интоксикация. Оба текста — о границах человеческого опыта, но первый обращен к коллективному, почти исчезнувшему языку мифа, а второй — к индивидуализированному языку приватных зависимостей. Семеляк передает физиологию коллективного опьянения как с какого-то момента единственно возможного общего когнитивного режима: «алкоголь превращался в постылую кладь» — эта фраза могла бы стать эпиграфом ко всей русской литературе о пьянстве. В его прозе состояние опьянения — не способ бегства от реальности, а инструмент ее познания, когда культурные слои (от нэпманского регтайма до телевизионных выступлений Пельтцер) начинают просвечивать друг через друга.

Левкиевская исследует сакральное как структурирующий принцип традиционной культуры: ее персонажи — Марa, домовой, волколак — существуют в четкой иерархии, определяющей повседневные практики. У Семеляка сакральное замещается эрзацем: роль мистических переживаний играют алкогольные провалы, а «храмом» становится подмосковный санаторий — руинированное пространство позднесоветского модерна. Примечательно, что оба автора фиксируют кризисные состояния: у Левкиевской — угасание мифологического сознания, у Семеляка — распад социальных связей эпохи раннего интернета. Читая его роман, понимаешь, что хотя у рунета нашлось немало летописцев, равно как и велик корпус русской сетературы, журналистских очерков русской сетературы и отличных диссертаций и коллективных научных трудов по русской сетературе, рунет-роман еще не стал признанным жанром. Предсказываю появление еще нескольких больших рунет-романов, авторам которых обязательно надо прочесть роман Семеляка.

«Белорусские мифы» организованы как академический каталог с главами о духах, колдунах и персонификациях болезней — это попытка сохранить ускользающую систему в мире, где яркий свет медицинских объяснений всего происходящего мешает духам вовремя появляться. Роман Семеляка, напротив, имитирует хаотичный поток сознания, где музыкальные аллюзии (от японского нойза до советского шансона) и алкогольные трипы заменяют структуру. Но это тоже роман в ярком свете: в свете чуть китчевого нарциссизма повествователя, который должен отогнать от себя всех спутников и проводников смерти, даже если со смертью справиться не удастся.

Для Левкиевской миф — это «большое время», где прошлое неотделимо от настоящего, потому что для жителей Полесья настоящее — это время воспроизводства обряда, и другого членения времени нет, и лампа не горит, и врут календари, и только лампада мерцает и духи мерцают за поминальной трапезой. Миф — это то, что принимается в себя, как все эти многочисленные перемены блюд на поминках, которые так любили описывать с саркастической в меру улыбкой Н. И. Толстой и другие этнолингвисты. У Семеляка время фрагментировано: 2000-е — это эпоха, когда ещё возможны монтажные склейки (из подручных словесных и жанрово-форматных материалов 1990-х), но уже нет общего нарратива. Даже ностальгия здесь не коллективная, а сугубо личная — как запах первых глянцевых журналов. Если белорусские мифы сопротивляются забвению через ритуальную повторяемость, то герой Семеляка тонет в меланхолии по тому, что не стало сокровищем даже для него самого.

Левкиевская — чуть старомодный энциклопедист, из тех, кто породнился и с бумажными каталожными карточками, и с малотиражными сборниками по краеведению и фольклору, Семеляк — фланёр, но оба сталкиваются с проблемой репрезентации: как адекватно передать опыт, либо ставший архаикой, либо не успевший кристаллизоваться в историю.

4

Проза Максима Семеляка существует на грани физиологического отчета и поэтического бреда – его герой, с кроваво-розовой раковиной и «шваброподобной» зубной щеткой, балансирует между советским прошлым (полосатый «Сигнал») и культурным шизофреническим настоящим, где Блок соседствует с Леонардом Коэном. Этот текст – идеальный проводник в эстетику нулевых: время, когда виниловый фетишизм и алкогольная метафизика заменяли идеологию, а личная мифология строилась из обломков недочитанных книг и недопитой водки. Например, образ фотокружка отца главного героя – работающая метафора эпохи, где советские просветительские проекты (с «Хассельбладом» вместо «Зенита») неожиданно превращались в приватные пространства для алкогольных и эротических инициаций. Застревая между ностальгией и отторжением, Семеляк мастерски фиксирует язык эпохи, где «терафлю» становится мерой вкуса, а «возрастной пломбир» – философской категорией. Он точен: «квазияпонский звуковой фон растворился в себе» – лучшая метафора культурного вакуума 2000-х, когда все референции стали возможны, но ни одна не кажется настоящей. Если Левкиевская фиксирует в белорусских поверьях «ходячих» покойников и духов-оборотней, то герои Семеляка — такие же неупокоенные призраки эпохи: священник, поющий армейские куплеты, и лодочник, ищущий «маму»-бутылку, существуют в том же пограничном состоянии, что и мифологические волколаки, застрявшие навсегда между мирами, — только их трансформации вызваны не лунными циклами, а алкогольной химией и культурным распадом.

Семеляк создает гротескную этнографию постсоветского сознания, где архаические практики сплавляются с поп-культурными референциями. Священник с пакетом L'Oreal, поющий дембельские песни в стиле госпел, и «музей замков», превращенный в кунсткамеру советского быта (от пластинок духового оркестра ОГПУ до «Новотерской» на подоконнике) — это точная топография культурного бессознательного 2000-х. Автор фиксирует момент, когда советские культурные коды уже распались, но еще не стали музейными экспонатами, а новые ритуалы (вроде фарсового растянутого на импровизированной дыбе священника, вспоминающего, как рубил невостребованные в магазинах пластинки с речами Брежнева) пародийно воспроизводят логику древних инициаций.

Мелькнувший при этом образ фисгармонии среди подгнивших лилий — идеальная метафора ностальгии, которая уже не может быть ни подлинно сакральной, ни искренне светской. Тело культуры, растянутое между прошлым и будущим, уже не может быть собрано обратно. Семеляк фиксирует тот редкий момент, когда травма еще не стала ностальгией, а только начинает превращаться в литературу. Если у Левкиевской двери открываются везде, в траве, в стенах, в прошлом, в жизни духов, и вообще каждый дух дверь в самого себя — то у Семеляка дверь открывается только для кого-то, калеча инициацию, но все же напоминая о том, что и в кошмарном мире есть свои законы притяжения.

Левкиевская адресует книгу одновременно профессионалам и широкому читателю, предлагая «перевод» архаических кодов на современный язык. Семеляк же пишет для круга тех, кто способен расшифровать его плейлист и алкогольную метафизику. Этот круг, как круг почитателей любого культового режиссера, может быть сколь угодно широким, но он всегда определяется и общим плейлистом культурных открытий, и не менее общей программой или перфокартой жизненных разочарований, крушений и трагедий. Парадоксально, но оба текста — о коммуникативных провалах: первый — о разрыве между мифологическим и современным сознанием, второй — о невозможности разделить эстетический опыт в эпоху мультиудовольствий, когда уже непонятно, есть ли оформленные культовые сообщества, или только ситуативное подключение к созданному рилсами культу.

Левкиевская создает архив, где каждый мифологический персонаж получает «папку» с описанием и контекстом. Семеляк же документирует руины — не только санаторий как физическое пространство, но и руинированность сознания своего героя. Эти книги — два полюса современной работы с памятью: одна спасает традицию от исчезновения, другая хоронит эпоху, которая еще не успела стать прошлым.