Текст: Павел Басинский/РГ

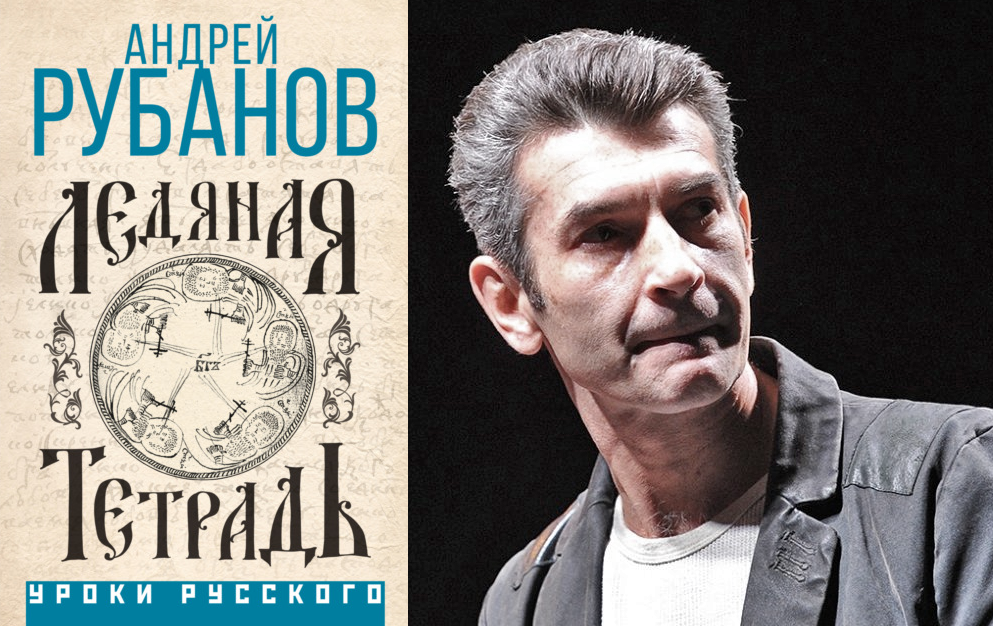

В финале премии "Большая книга" - биография протопопа Аввакума известного писателя и сценариста Андрея Рубанова, однажды ярко вошедшего в литературу романом "Сажайте, и вырастет" (2005), а затем удостоившегося премии "Ясная Поляна" за роман "Патриот" (2017). Как писатель он работает в разных жанрах: сборники рассказов, социально-психологические романы, фантастика, фэнтези на основе русского фольклора, а недавно выпустил в свет биографию советского политического деятеля Анастаса Микояна. Как сценарист наиболее известен работой над фильмом "Викинг" о русском князе Владимире. "Ледяная тетрадь", вышедшая в издательстве АСТ в "Редакции Елены Шубиной", - новый опыт в биографическом жанре, не совсем обычный. Это и биография иконы русского старообрядчества, и попытка высказаться на самые жгучие исторические и современные темы. Поэтому и наш разговор с Андреем шел обо всем сразу.

Почему твоя книга о протопопе Аввакуме называется "Ледяная тетрадь"? В моем, и не только моем представлении он "неистовый протопоп", огненный человек. Всю жизнь горел своей верой, зажигал этой верой других и закончил жизнь на костре.

Андрей Рубанов: Аввакум - глубоко русский характер. Я считаю, что стихия России - это вода. Мы живем среди воды полгода в год. Дождь, снег, лед - вокруг нас.

Современные философы выделяют "цивилизации моря" и "цивилизации суши", и Россию причисляют к "цивилизациям суши" на том основании, что русские освоили мореходство много позже, чем голландцы, испанцы, португальцы или англичане. Пусть так. Но освоение Сибири, Русского Севера и Дальнего Востока происходило по воде, по рекам и вдоль берегов северных морей.

Аввакум десять лет похода в ссылке до Нерчинска и обратно провел или на воде летом, или в снегах зимой. Это в его времена. А сейчас у нас два побережья двух океанов, несколько морей, десятки крупнейших рек. И треть территории - вечная мерзлота, то есть тот же лед, только под ногами. Аввакум четырнадцать лет просидел в яме в вечной мерзлоте.

"Огненным" назвал его Юрий Нагибин в своем рассказе. Я не против, но для меня история Аввакума - это ледяная, снежная история. Когда говорят "неистовый протопоп", "огненный протопоп", я представляю громко кричащего неврастеника. А может, он был внешне спокойным, тихим, а в огонь превращался, сочиняя свои прокламации. Давайте примиримся на схождении противоположностей, льда и пламени.

Самые интересные книги появляются из ниоткуда и когда их никто не ждет. Так появлялись все книги, взорвавшие читательский мир: от "Анны Карениной" до, скажем, "Над пропастью во ржи". Никто ведь их не "заказывал", а оказалось, что все ждали. В то же время современному писателю, чтобы заметно прозвучать, нужно не просто написать очередной хороший роман, или биографию - не важно. Нужно придумать свой жанр. Говоря спортивным языком, надо не бежать по соседней дорожке, соревнуясь с другими, а изобрести свой стадион и бежать вне конкуренции.

Твоя книга написана в жанре, которого, по-моему, еще не было, - биография-высказывание. Жизнь Аввакума для тебя повод высказаться обо всем на свете: прошлом, настоящем и будущем России, религии, кастовой системе организации общества, "тонких" мирах, тюрьме и свободе, литературе, экономике, и... и... и... всего не перечислишь. Как тебе пришла в голову такая идея?

Андрей Рубанов: Мне уже говорили, что я "создал новый жанр". Тут сразу вспоминается ироническая строка Чижа: "А не спеть ли мне песню о любви, а не выдумать ли новый жанр?" Я не выдумал нового жанра и не пытался. Ты лучше меня знаешь, что писатели не выдумывают новых жанров. Они просто пишут. Понятие жанра придумали книготорговцы, чтобы проще было расставлять книги на полках магазинов. Не скажем же мы, что "Анна Каренина" написана в жанре любовного романа?

Мне очень сильно повезло, я делаю что хочу и как хочу, и всегда есть желающие опубликовать мои писания. Сращивать публицистику и биографию - до меня этим активно занимался Эдуард Лимонов. У него есть замечательные "Священные монстры", написанные в Лефортовском СИЗО. Наконец, я взял пример с японского писателя Юкио Мисимы, с его книги комментарии к "Хагакурэ" 1967 года. Там то же самое: злободневная публицистика на основе старого самурайского кодекса.

Ты не один раз в своей книге проводишь параллель между Аввакумом и Лимоновым, а также Аввакумом и самураями. С первым сравнением я с оговорками соглашусь. Лимонов тоже был неисправимый протестант, неуживчивый с любой властью. Хотя сравнивать "Житие" с романом "Это я - Эдичка" более чем рискованно, но по части запредельной искренности что-то общее есть. К тому же, уж извини за книготорговый термин, обе книги написаны в жанре автофикшна. Но при чем здесь самураи? Самурайская этика и эстетика изрядно романтизированы мировыми кинематографом и литературой. Так же, как Александр Дюма романтизировал мушкетеров. На самом деле, что русские опричники, что средневековые рыцари, что мушкетеры Людовика XIII, что японские самураи, к которым ты явно питаешь слабость, - это обычные наемники. Элитные военные отряды, преданные своему нанимателю, будь то царь, сюзерен, король или сегун, не суть важно. И за эту преданность имеющие бесконтрольную власть над простым народом, право его грабить и насиловать, помимо прочих преференций.

Это отлично показано в недавно вышедшем на платформах японском (что важно!) фильме "Отступники Муромати" о восстании японских крестьян против сегуна и монахов. Весьма отрезвляющее кино по части самураев...

Андрей Рубанов: Ты немного не понимаешь. Я где-то четыре года прожил в спортзалах, занимаясь карате. Это были 1988-1991 годы - самый расцвет боевых искусств у нас в стране. Самурайство было окружено всевозможными легендами. Романтизировано было невероятно!

Разумеется, мы понимали, что настоящие самураи мало общего имеют с легендарными, книжными, как мушкетеры Дюма тоже к реальным мушкетерам имеют слабое отношение. Но легенда существует отдельно от источника. Реальные самураи - отдельно, а книга "Хагакурэ, или Сокрытое в листве" - отдельно, как факт истории, как произведение искусства. Кто эту книгу прочитал, тот изменился.

Самурайская этика - это и презрение к смерти, и уважение к сопернику, и умение переносить боль. Конечно, у других народов были и есть свои воинские кодексы, но японцы свое самурайство активно рекламировали и продавали. И я под это попал, как и многие другие юноши 80-х годов.

Для меня самурай - это человек, умеющий переносить боль. У мастеров дзюдо есть экзамен на высокий дан. Собираются трое претендующих и комиссия экзаменаторов. Один претендент должен задушить другого поясом, ввести в состояние клинической смерти, третий же должен реанимировать задушенного, вернуть к жизни. Потом они меняются. Вот это я называю самурайством.

Одно из самых интересных мест в твоей книге - рассуждения о кастах. Однажды я тоже пришел к убеждению, что древние индусы придумали идеальную схему социального мироустройства: кшатрии (князья, воины), брахманы (священники), вашьи (торговцы, финансисты), шудры (рабочие и крестьяне) и чандалы (люди вне каст).

Эта схема работала и работает во все времена, в любых политических системах, сколько бы революций мы ни совершали. Ты предлагаешь несколько иное разделение: цари, воины, жрецы и простолюдины. Но скелет остается тот же. Только у тебя куда-то пропали торгаши и банкиры, а сегодня они-то и правят миром, заодно устраивая и все войны. Но ты верно выделяешь в отдельные касты людей искусства (в том числе нас, писателей) и преступников.

Оставим преступников в покое, но ты утверждаешь, что художники (и писатели) - это "отверженные существа, они - вне каст". И если художник (писатель) начинает служить не своей мечте, а буржуазии, а это разбогатевшие простолюдины, нувориши, то он изменяет себе, он пропал. Хорошо, а если он служит государству или думает, что он ему служит, то как? Сегодня это важный вопрос.

Андрей Рубанов: Ты прав, вопрос важный, хорошо, что ты его задал. Кстати, преступников ты зря отодвинул: настоящее искусство всегда преступно, скандально, провокативно, оно разрушает одни каноны и создает другие.

Я много думал над этим вопросом. Мне кажется, все зависит от силы дара, от размера таланта. Большой художник все равно остается собой, даже если идет служить государству, Системе. Он может служить Системе, но он все равно выше ее.

Вот Хемингуэй очень любил войну, война его возбуждала, но романы его все равно антивоенные. Обратный пример - Аксенов. Он написал превосходный роман "Остров Крым", но набил его антисоветчиной, и сейчас читать этот роман невозможно, он просто испорчен антисоветчиной. А ведь автор думал, что выражает свою гражданскую позицию, сражается, критикует.

Еще пример: статьи Довлатова, написанные для газеты "Новый американец". Они кошмарны! А написал их очень талантливый человек. Наверное, гений - он для всех. Он больше, шире, чем его политические взгляды. У него может быть гражданская позиция, а может и не быть. Песня не виновата, что ее автор дурак. Я знаю, что музыкант имярек - предатель, но я его песни все равно люблю. Дар сильнее своего носителя. Дар служит всем.

Художник написал картину - эта картина потом может висеть на стене в доме негодяя, мерзавца, но художнику все равно. Об этом Ницше писал. Творящий просто обслуживает творимое. Писатель может думать, что он служит Системе, но в конечном итоге он служит только своей книге. И этой книге не важно, кто ее автор.

У меня есть гражданская позиция, я умею служить государству, но когда я пишу книгу, я служу только книге, своему языку. Что хорошо для моего языка, то хорошо для меня. И последнее: я точно знаю, что читатель - это очень великодушное существо. Если ты напишешь хорошую книгу, читатель тебе все простит. Как мы прощаем старым мастерам все их выходки.

Знаешь, что было для меня большим открытием в твоей книге? Вот смотри: Древняя Русь, Средние века... Нас приучили к тому, что в Средневековье личность человеческая ничего не значила. Это потом, в эпоху Возрождения, а еще больше Просвещения, человек как индивидуум приобрел большое значение. Но я читаю твою биографию Аввакума и поражаюсь: сколько значения в Москве придавали провинциальному приходскому попу Аввакуму Петрову! Царь, патриарх, московская знать... Он же всех на уши поставил! Несколько раз ссылают, несколько раз возвращают в Москву. Представь, чтобы сейчас такое внимание уделялось рядовому батюшке, по какой-то причине не согласному с генеральной линией РПЦ. Что-то не сходится у нас со Средневековьем. Как считаешь?

Андрей Рубанов: Это абсолютно верно. Средневековый монарх, царь, мало отличается от современного политического лидера. И тот и другой понимают, что для управления большой сложной Системой нужны люди, ну или кадры, как сказал бы Сталин.

Люди в том числе нужны умные, нестандартно мыслящие. Таких людей надо искать, выделять, поднимать, использовать. Надо их и наказывать, для примера остальным. Алексей Михайлович был хорошим царем. Да, он допустил Раскол, это была ошибка, но ошибаются все. Аввакум не был рядовым попом. Аввакум - это самородок. Царь узнал о нем и приблизил его. Царь знал науку управления. А до него знал Иван IV, Грозный. А до него Иван III, Великий.

Когда мы называем Средние века дикими и мракобесными, мы таким образом пытаемся себя успокоить, самоутверждаемся за счет предков. Мракобесия и сейчас достаточно. Еще неизвестно, как назовут наши времена через четыреста лет.

Мне показалось, что лейтмотив твоей книги - убежденность в победе России в самом широком смысле слова. Победа будет за нами! Это Аввакум тебя так настроил? Он вообще-то плохо кончил.

Андрей Рубанов: Нет, он не плохо кончил. Если так, тогда и Иисус Христос плохо кончил. Они попрали смертию смерть. Мы их запомнили и сейчас о них говорим.

Я стараюсь не думать в категориях побед и поражений, потому что победа может принести вред, а поражение, наоборот, привести к новой победе. Конечно, не Аввакум меня настроил. Меня моя семья настроила. У меня в роду три заслуженных учителя России, один профессор медицины, два мастера спорта. Прапрадед воевал в Болгарии, прадеды воевали в Первую мировую, дед прошел две войны. Когда надо, они занимались мирным трудом, когда надо - дрались.

Сейчас мы находимся в состоянии открытого вооруженного конфликта с очень опасными и сильными врагами. Конечно, я не могу не думать о Победе. И да, книгу про Аввакума можно рассматривать и как публицистическое оружие.

Но одновременно я пытаюсь смотреть вперед. Врага можно победить, но он останется самим собой и снова придет. Или мы к нему придем, такое тоже возможно. Россия - это не царство вечной Победы, не бывает таких царств.

Мы можем быть Спартой, если надо, но лучше всего мы умеем жить мирно. Мы умеем взаимодействовать и с народами высокой культуры, и с народами, вчера жившими в каменном веке. Есть опыт управления большими территориями с разным климатом и разными укладами.

Это огромный и ценный опыт, он еще сослужит нам службу.