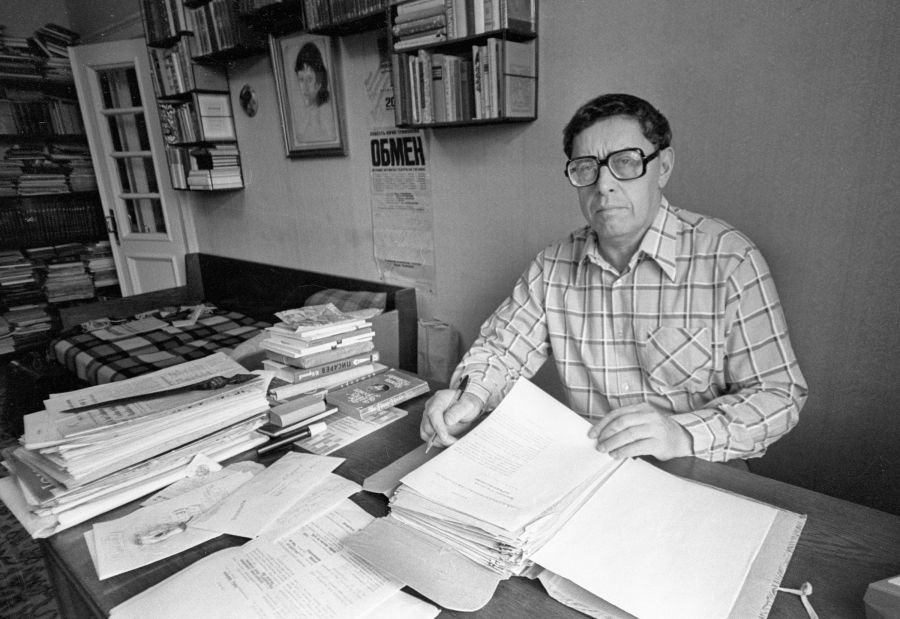

На вопрос «почему?» попыталось ответить петербургское издательство «Вита Нова», готовящее в серии «Рукописи» своеобразное избранное Ю. В. Трифонова – объединенные под одной обложкой повести «Обмен», «Другая жизнь» и, конечно, «Дом на набережной», возможно, самое известное его произведение. Специально для этого издания литературовед Наталья Иванова подготовила обстоятельный разбор этих трех повестей в контексте творчества писателя.

С любезного разрешения автора и издательства «Год литературы» публикует статью Н. Б. Ивановой в юбилейные дни.

Публикацию подготовил Сергей Князев

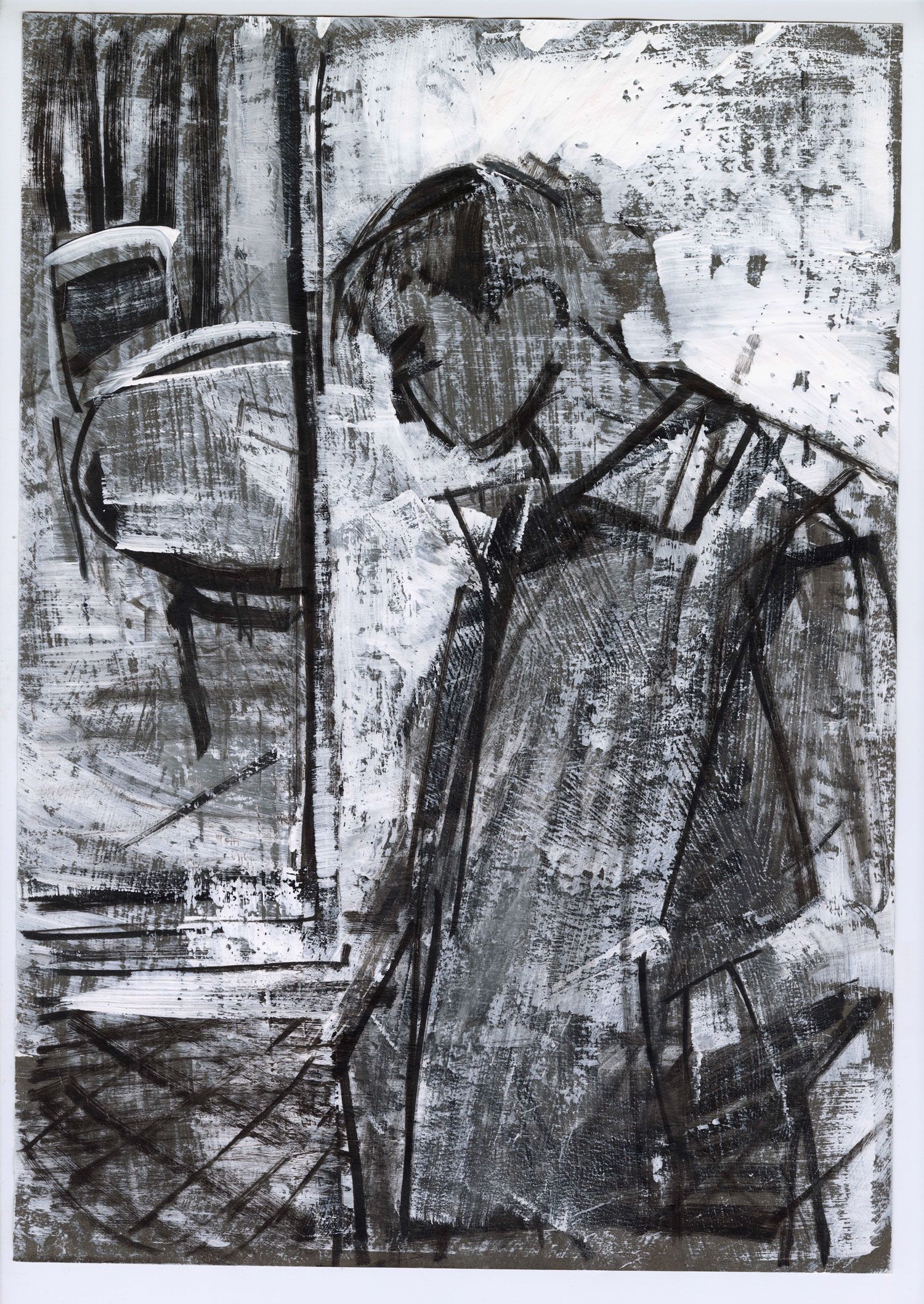

Иллюстрации к повести "Дом на набережной" Марии Трегубенко

Взаимоотношения писателя и времени зачастую парадоксальны. Чем привольнее обществу, тем труднее бывает сосредоточиться писателю – и наоборот. Самый плодотворный период сложился у Юрия Трифонова в самые что ни на есть застойные, как их принято называть, годы – 70-е.

Шестидесятники, дети ХХ съезда, активно реализовывали новую творческую энергию в период оттепели. До того как интеллигентскому сообществу – ну и литераторам, разумеется – довольно чувствительно показали их истинное место: 1968-й год, Прага, конец весьма относительным свободам и начало длинного бесцветного периода. Времени, в котором стои́м, по образному слову Фазиля Искандера.

У Трифонова как раз к этому времени рождалась новая для него проза – рождалась с рассказами. В самом авторитетном литературном журнале того времени «Новый мир», где молодой прозаик дебютировал в 1950-м соцреалистическим романом «Студенты» и куда он долго не мог вернуться, в декабрьском за 1966 год номере были опубликованы два рассказа – «В грибную осень» и «Вера и Зойка», а в январском 1968-го – «Голубиная гибель». Рассказы были приняты критикой с одобрением, и именно в «Новом мире», а нигде больше и представить было невозможно, в декабре 1969 года вышла повесть «Обмен». Небольшая по объему, спокойная по интонации, безо всякого там модернизма, увлекавшего шестидесятников.

В первом приближении традиционная повесть о городских жителях, о семейных конфликтах, о московском быте – так ее и восприняли читатели, похожие на его героев из той же среды, инженеров, сотрудников всяческих НИИ, преподавателей. Среднего по советским меркам слоя людей – не то чтобы бедных, но и не то чтобы обеспеченных: отдельная квартира для них проблема, и чтобы ее решить, приходится прибегать к разным способам, к которым прибегать не хотелось бы, дабы сохранить щепетильное чувство душевного спокойствия. Например, сорокалетнему сыну уговорить умирающую от рака мать, ненавидимую женой, соединить квадратные метры их комнат в вымечтанной отдельной квартире. Для этого нужна операция под названием «обмен».

Повесть действительно была большой частью публики воспринята как морально-бытовая. Но было в ней нечто выбивающееся из ряда произведений этого достойного жанра – даже не многослойность, это и в советской литературе встречалось, а неожиданный историзм, глубина кадра, и социальность – обнажение системы как таковой.

Трифонов наращивает объем и глубину зрения, начинает видеть время через пространство – как движутся и наползают друг на друга слои социальной почвы, меняющие историю, как исчезают целые «гнездовья», не только дачные поселки; и главное, начинает понимать, как просто и совсем не к лучшему способен меняться человек. Уже нет иллюзий, с которыми Трифонов пришел в литературу, – вернее, нет того самообмана, с которым он учился в Литинституте, сочинял «Студентов» и получал Сталинскую премию – «из рук, обагренных кровью отца», как он напишет позже.

Трифонов начинает видеть сквозь поверхность реальности то, что ее сформировало. Быт? Чуть копнуть, и найдешь тот хаос, что под бытом шевелится.

Вроде бы обитатели повести – просто московская городская среда, малая городская семья с небольшими добавлениями: родители жены, родная мать с сестрой. Но каждый из них наделен своей историей, так или иначе соединенной с большой и тяжелой историей страны. Дед Виктора (не без авторской иронии данное герою имя) не так давно вернулся из лагеря, прямо это не сказано, но отмечено, что после возвращения дед «был очень болен и нуждался в отдыхе. Через год получил комнату на Юго-Западе». «Таких стариков осталось в России немного, а юристов, окончивших Петербургский университет, еще меньше; а тех из них, кто занимался в молодости революционными делами, сидел в крепости, ссылался, бежал за границу, работал в Швейцарии, Бельгии… – и вовсе раз-два и обчелся». Для тестя и тещи Виктора дед действительно «монстр» – а внимательному читателю понятно, из каких краев вернулся этот человек «с изуродованными тяжелой работой, негнущимися руками». Бывший зек, дед станет предвестником персонажей романа «Старик», романа о человеке в испытаниях гражданской войны и о поздней жизни среди внуков, в дачном поселке старых большевиков.

С первой городской повести «Обмен» складывается трифоновский хронотоп, из 70-х в послевоенное семилетие, далее вниз по шкале времени в 37-ой, определяется топография (московские Песчаные улицы, Нескучный сад, Якиманка, Калужская – дачи ближнего Подмосковья, например, Троице-Лыково, переименованное Трифоновым в Спасское-Лыково), зарождаются замыслы, воплощением которых Трифонов будет занят последующие годы, те, что ему отпущены, – а всего их будет одиннадцать. Недаром последний роман и будет называться теоретически-хронотопно – «Время и место».

Неслучайно посмертно опубликованный (уже из письменного стола) роман Трифонова будет называться «Исчезновение». А выше приведенной магистральной метафорой откроется «Дом на набережной», который будет написан еще через семь лет, и о котором еще пойдет речь.

Вернемся к повести «Обмен» и ее персонажам. Георгий Алексеевич, отец Виктора, мучительно принимающего решение об обмене, построил дачу в поселке Красных партизан «лет сорок назад» – значит, примерно в середине – второй половине двадцатых, при еще не окончательно убитом НЭПе. Георгий Алексеевич не был красным партизаном – он был инженером-путейцем, в дачный кооператив его пригласил брат, действительно в прошлом красный партизан, чин ОГПУ, владелец спортивного «опеля». На этом же дачном участке построил домик третий брат, тоже бывший красный партизан, потом служивший во Внешторге. Далее в повести братья не упоминаются – «В этом мире… исчезают целые гнездовья… исчезают дочиста, так что нельзя найти следов».

И опять – мы понимаем, как и куда и почему «дочиста» исчезли чекист и внешторговец, месяцами живший то в Японии, то в Китае. А отец? «Рано умер, ничего не успел». В последующих повестях Трифонова из этой оборванной фразы выстрелит и будет проясняться, уточняться сюжет судьбы исчезнувшего отца -– и пучок смыслов. Так же, как из ее окончания: «…и у мальчика Вити сжималось сердце». Исчезновение отца – главная травма, это и есть мотив, не только проходящий через все повести Трифонова и вплоть до романа «Время и место» и цикла рассказов «Опрокинутый дом», – мотив, вместе с магистральной метафорой организующий его прозу в единый художественный мир.

Эта повесть прокладывала дороги по вертикали и горизонтали, вперед и вглубь, показывала, как сжималось сердце у автора, а не только у мальчика Вити, и что еще предстоит ему, автору, высветить из глубины своей памяти и написать. Но очевидно, что интонация продиктована неизжитой травмой детства, о которой мальчик Витя не говорит, а всезнающий автор помнит.

Финал повести открывает ряд классических трифоновских финалов. Недаром Алексей Герман поставил последние фразы повести Трифонова «Предварительные итоги» в финал «Ивана Лапшина». Уж Герман-то смог бы сам сочинить необходимые для окончания фильма слова! Но цитатой было точнее: в трифоновских финалах, начиная как раз с «Обмена», есть та неповторимая интонация, которую не надо подделывать – лучше процитировать.

Юрий Трифонов продолжил цикл московских повестей почти одинаковыми по объему произведениями – «Предварительные итоги», 1970, и «Долгое прощание», 1971, нашел формат, этот формат повествования на три печатных листа был ему впору. В 1975-м в том же журнале «Новый мир» была опубликована последняя в этом журнале вещь подлиннее – «Другая жизнь».

Тоже московское семейство, только осиротевшее – неожиданно скончался Сергей Троицкий, сорокадвухлетний историк, и его жена, теперь вдова, пытается мучительно разгадать загадку его несложившейся жизни, личной судьбы и ученой карьеры.

Сам писатель в интервью, опубликованном в журнале «Вопросы литературы», говорил: «Когда я писал «Другую жизнь», я вовсе не думал, что эта книга станет поворотным моментом в моем собственном творчестве… Если это и получилось, то только потому, что я поставил перед собой очень сложную задачу: показать душу человека, охваченного большим горем…». Как это ни странно прозвучит, я думаю, что этим ответом Трифонов отчасти «уводит» задающего вопросы от главного пункта в решении сложной задачи, от действительно поворотного момента в своем творчестве: рассказать о том, чем чревата наша «непредсказуемая» история. Что таят архивы – и как можно убрать историка, обнаружившего эти тайны. В данном случае – это запретная тайна контакта Сталина с царской охранкой. В период реабилитации сталинизма ее обнаружение может если не убить, то убрать историка, это правда.

Слишком опасно для ока цензуры – то, что он вложил в эту повесть. А он хотел, чтобы она была напечатана. И, разумеется, понята умным читателем. И чтобы литературно-критического доноса на нее, даже невольного, не последовало. Откуда донос? Да хотя бы из пылкого желания вольнолюбивого критика донести скрытый писателем смысл до читателя…

Итак: сюжетный разворот отношений начинается весной 1953 года, в исторически переломный момент смерти Сталина. Именно тогда произошло знакомство – арест и расстрел Берии обозначены следующей точкой сюжета, начала близости Сергея и Ольги. Завершается недолгая жизнь Сергея по всем приметам в 1969-м – то есть получается, что течение этой сознательной жизни уложилось как раз в годы оттепели, от ее начала и до конца, разочарования в надеждах, спиритизма и столоверчения. Трифонов написал оттепельный период как мучительный, через историю недолгой жизни обаятельного, талантливого, красивого человека – протяженностью всего-то от 25 до 42-х лет. Этой ранней смертью Трифонов метафорически обозначает гибель надежд и возможностей их реализации мыслящей частью общества (не случайно слово «гибель» стоит в названии рассказа-предшественника московских повестей, «Голубиная гибель».

Могли ли осуществиться эти надежды, замыслы, идеи?

Сергей, думает о нем теперь уже вдова, мог бы стать кем угодно – шахматистом, пловцом, путешественником, выдающимся историком. Но мешала, как ей кажется, разбросанность, а еще ему не дали реализоваться – останавливали интригами, подножками, отстранением от главного. Он не смог вписаться в новую прагматичную реальность жизни по законам выгоды – в том числе из-за своего стремления к независимости.

Но главное состояло в том, что так или иначе реализовать себя Сергей с его нравственной структурой не мог – сама оттепель была неполноценной и закончилась гибельно.

В «Другой жизни» Трифонов развивает сюжетные мотивы повести «Обмен» – в частности, мотив противостояния двух семейных кланов, взаимной неприязни свекрови и невестки, отношений с потомством – чуть более выраженный, потомство выросло. Мотив исторического происхождения семьи тоже присутствует – здесь, в «Другой жизни», мать Сергея – в молодости служила в политотделе армии, идеалистка-большевичка по сохранившимся у нее принципам «времен наркома Крыленко», шутливо отмечено через ее одежду для походов, а отчим Ольги Васильевны, художник, ныне автор унылых пейзажей, в прошлом чуть ли не входил в одну компанию с Шагалом – и перспективы у него были совсем иные. Вот такие разные исторические корни опять уходят вглубь трифоновского повествования и упорно обозначают его территорию, в том числе будущего творчества – неслучайно автор роняет – как бы между прочим, – что Сергея интересует все, связанное с Домом на набережной – здесь впервые у Трифонова встречается это выражение.

На ту, настоящую реализацию таланта отчиму-художнику не хватило смелости – в отличие от Сергея, который бесстрашно пытается выйти на серьезную и опасную для исследования тему царской охранки.

Сергей ничего не успел. Но – собрал очевидно чреватые документы в папочке с розовыми шнурками – за ней и охотится пришедший с визитом к вдове сотрудник с говорящей фамилией Безъязычный. Из тех, кто действовал против? Нет, просто бюрократ – из первого или какого там надо отдела. «Прихода людей с Сережиной службы Ольга Васильевна ждала с тоской». Но со стороны службы это не отбывание формальности, а цепкая охота за добытыми Сергеем документами. Не для того, чтобы их обнародовать – для того, чтобы скрыть.

Этой страстью он и наделяет своего Сергея. Для Трифонова очень важен метод разрывания могил, и он тоже отдает его герою. За этот метод герой и наказан, выброшен из сообщества «правильных историков», и начинает метаться, искать интеллектуального утешения в парапсихологии (повальное увлечение интеллигенции начала застоя). Надо докопаться до истины – но это как раз сделать и не дают. Не только официальные советские историки-чиновники, но и обычные люди, обыватели – им эта историческая истина ни к чему. «Есть одна история, и будя!»

(Ольга Трифонова-Мирошниченко вспоминала, как к ним в гости на дачу приехал Валентин Распутин, с которым Трифонов побывал только что вместе в Западной Германии, – и как они полтора часа промолчали.) Трифонов был исторически прозорлив, больше, чем друг его детства Лева Федотов, прототип Антона в «Доме на набережной», оставивший поразительные дневники о предчувствии и течении войны, тот видел на несколько лет вперед, а Трифонов десятилетиями в глубину, назад, как мало кто) – и знал, к чему оно приводит, к каким революционным катастрофам и послереволюционным последствиям, гражданской войне и так далее и так далее, хватит на долгие десятилетия, среди которых и застой смотрелся не таким кровоядным, пока не начался Афган… но жизни Трифонова на Афган уже не хватило.

И наконец, в «Другой жизни» Трифонову удалось передать читателю неуловимость души современного человека, стремящегося к свободе – через страстное желание его понять (любящей женой) и конечное непонимание (горюющей вдовой)…

Трифонов не боится описывать и безнадежность усилий. Чтобы выстоять, приходится умереть. Как Сергею. Или начать совсем «другую жизнь»? Но финал написан так, что в памяти читателя остается как раз безнадежность блуждания Ольги Васильевны по непроходимому лесу, потеря дороги. Если и есть выход, то к болоту. Две странички финала с «другой жизнью» Ольги Васильевны в паре с близким человеком как бы пришиты. Мария Илларионовна, жена Твардовского, прочитав рукопись трифоновского рассказа «Голубиная гибель», советовала через мужа автору по возможности просветлить концовку – уж очень мрачно получается… Неведомо, дописал ли Трифонов эти две странички «Другой жизни» по чьей-то просьбе, – но могло быть и так.

Более того: его писательский метод – проследить, как работает эта система через людей разных поколений. Кто сдался, сломался, спустился и превратился в могильщика; кто выжил и забрался так высоко, что падение гарантировано; кто не выдержал и стал душевнобольным; кто покончил с собой. Изобразил катастрофу и ужас отраженными – в затемненных зеркалах сознания и в лабиринте судеб своих персонажей. Это неназывание в соединении с проникновением в суть вещей и событий помогло «Дому на набережной» при прохождении через цензуру – редакционную и «настоящую» (через редакционную цензуру скрипя проходил его последний роман, «Время и место», писателю пришлось по требованиям редакции журнала «Дружба народов» дописать главу, «оживив» скончавшегося в первом варианте романа главного героя).

Этот метод – изображения вместо называния – использован Трифоновым в завершающей цикл и самой крупной по объему повести «Дом на набережной».

Мальчики 37-го года – вступающие в жизнь после войны – покупающие антиквариат в 70-х – это все одно поколение, ровесники автора. Родители – отец автора, исчезающий навсегда; отец одноклассника, лозунгом по жизни которого является трамвайная надпись «Не высовываться»; отец другого одноклассника, живущего в «доме», высокий чин НКВД, разбирающийся с обидчиками сына в школе, его же мать из дворян, для которой «торт несвеж» (образ этого проклятого торта и оттенки его поедания проходит через все повести Трифонова), революционная в недавнем прошлом, изгоняемая сквозняком борьбы с космополитами профессура, бабушки, укрывавшие большевиков, и деды, отцы отцов, пошедшие в лагеря, – таково население знаковой трифоновской повести, по сути романа. Живут и умирают – и в доме на набережной, и рядом в коммунальном почти бараке, домике в Дерюгинском подворье. Все персонажи, все действующие и бездействующие лица неразрывно переплетены. А высот достигает дерюгинский, социально «униженный».

Подростки заходят домой друг другу – и видят все различия, при лицемерном насаждении советской идеологии равенства и справедливости. У кого кожаные штаны, шведские ножички и отец на «опеле», у кого опять-таки «торт несвеж», а у кого за стеной гремят судками для жидкого супа и бабушка умирает на сундуке в коммунальном коридоре. Но Трифонов не был бы писателем такого крупного масштаба, если бы пользовался двумя красками, черной и белой. Мир громаден и имеет множество оттенков, Трифоновым мастерски использованных в тексте – тут и семья бандитов в коммуналке, тут и подлинники XIX века у Шулепниковых, и Лева Федотов, живущий в тесной квартирке на первом этаже, и вахтеры, и сам двор, и много еще детализированных, бьющих без промаха, точных отсылок по времени и месту.

В основном действие происходит на небольшом пятачке между мрачным, громадным серо-бетонным домом на Берсеневской набережной, где живут высокопоставленные чекистские и профессорские семьи, и невзрачным домишкой в подворье, где живет одноклассник их детей Вадим Глебов, оказавшийся в конце концов главным героем времени – и повести. Никакой, лишенный особых свойств, вытесненных завистью, стремящийся проникнуть «в терема» большого дома. И всего достигающий – даже не через преступление, а через переступание норм человеческой морали и следование ситуационной морали – советской.

И он готов на все, чтобы достичь такого уровня повседневной жизни.

Если «Обмен» – это повесть о конформисте, «Другая жизнь» – о безнадежности, то

Вовремя сделать верный выбор, слиться с силой, угадав ее направление – путь Глебова. Главное – и Глебову, и преданному им учителю, сожалеющему, что не дорубил в свое время врагов советской власти – избавляться от ненужной, отягощающей памяти. Когда старого профессора хотят расспросить о прошлом – тот упорно сопротивляется: «И дело не в том, что память старца ослабла. Он не хотел вспоминать».

В отличие от автора, Юрия Валентиновича Трифонова, для которого память обладала избирательными художественными свойствами. Память личная отбирала факты – и выстраивала композицию. Память восстанавливала. Память была для Трифонова личным художественным инструментом, собственным материалом и воплощением истории – она сохраняла все.

Уничтожить ее невозможно – для этого пришлось бы взорвать серый бастион напротив Кремля, навеки вписанный именно Юрием Трифоновым в топографию столицы.

И сжечь его книги.

От редакции

26 августа генеральный директор издательства "Время" Б.Н. Пастернак выложил в социальные сети свою переписку с дочерью Трифонова от первого брака, из которой следует, что проживающая в Германии г-жа Ольга Мелик-Тангян, будучи обладательницей одной трети наследных авторских прав, давно и категорически отказывается подписывать с российскими издателями договоры на публикацию произведений ее отца, и готова вернуться к рассмотрению вопроса не раньше 2026 года. То есть, получается, когда столетний юбилей уже пройдет. Так что своевременный выход подготовленной "Витой Новой" книги - тоже под большим вопросом. "Очень трифоновская ситуация", - замечает по этому поводу Борис Натанович.