Текст: Михаил Визель/ГодЛитературы.РФ

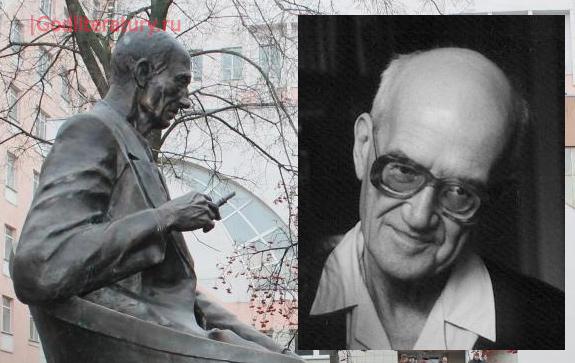

Михаил Михайлович Бахтин мог бы встать в один ряд с Витгенштейном или Хайдеггером - такими же "неудобными" мыслителями, стоящими на вершине, к которой сходится с разных сторон несколько гуманитарных дисциплин - философия, литературоведение, лингвистика. Но - личная его судьба, тот хронотоп, частью которого ему довелось быть, не способствовал распространению его идей. Бахтин прожил долгую жизнь (1895-1975) - но большую ее часть провел "под маской". Только в последние годы жизни Михаила Бахтина и особенно после его смерти ученый мир получил возможность оценить масштаб его идей и плодотворность его подходов к описанию реальности XX и теперь уже XXI века. И одним из первых это сделал выдающийся ученый следующего поколения - Михаил Гаспаров. В своем небольшом тексте-предисловии с той же четкостью, с которой он выделял ключевые темы и образы анализируемых стихотворений, Гаспаров выделяет основные особенности Бахтина и, чрезвычайно корректно, но от этого не менее определенно указывает на ловушки, в которые рискуют попасть его современные (по)читатели.

В ноябре в издательстве «Пальмира» выходит сборник работ Михаила Михайловича Бахтина, посвященных проблемам теории романа, которые рассматриваются в ракурсе исторической стилистики жанра: «Слово в романе» и «К предыстории романного слова». Статья М. Л. Гаспарова «Бахтин в русской культуре XX века» воспроизводится по этому изданию.

Сборник открывает академическую серию S.P.U.P, в которой в течении ноября так же появятся книги Михаила Гаспарова «Очерк истории русского стиха» и Александра Веселовского «Историческая поэтика».

М. Л. Гаспаров

М. М. Бахтин в русской культуре ХХ века <Текст приводится по изданию: Гаспаров М. Л. М. М. Бахтин в русской культуре XX века // Михаил Бахтин: pro et contra. В 2 т. Т. 2. СПб: Издательство Русского Христианского Гуманитарного Института, 2002. С. 33-36.>

Система взглядов М. М. Бахтина на язык и литературу складывалась в 1920-х годах, а общим достоянием и предметом мирового обсуждения стала только к 1960-м годам. В каждую эпоху есть своя «борьба древних и новых» <Смысл диалога древних и новых в его новоевропейской модели раскрывается на текстах, вошедших в антологию: Спор древних и новых // Сост., вступит. статья В. Я. Бахмутского. М., 1984.>; в нынешнем круге этой борьбы сочинения и высказывания Бахтина являются важным оружием. Пользуются им чаще «древние», чем «новые»: Бахтин предстает носителем высоких духовных ценностей прошлого, органической целостности которых угрожают бездушные аналитические методы современности. Такое понимание правомерно, но вряд ли основательно. Оно упускает слишком многое в логической связи взглядов Бахтина. Что именно, — становится ясно, если вспомнить эпоху формирования этих взглядов.

1920-е годы в русской культуре — это социальная революция, культурная революция, новый класс, ощутивший себя носителем культуры; это программа «мы наш, мы новый мир построим» — построим такой расцвет мировой культуры, перед которым само собой померкнет все прежнее, и строить будем с самого начала и без оглядки на прошлые пробы; это Маяковский, Мейерхольд, Эйзенштейн и Марр. Переживать это чувство «и я — носитель культуры!» можно было двояко: «и я способен творить, а не только снизу вверх смотреть на творцов!» — это Бахтин (с его культом деятельной спорящей мысли); «и я способен воздействовать на других, а не только, чтобы они воздействовали на меня!» — это формалисты (с их культом строящей словесной технологии). Вражда между Бахтиным и формалистами была такой упорной именно потому, что это боролись люди одной культурной формации: самый горячий спор всегда бывает не о цветах, а об оттенках.

Отсюда главное у Бахтина: пафос экспроприации чужого слова.

Я приступаю к творчеству, но все его орудия уже были в употреблении, они захватаны и поношены, они — наследие проклятого прошлого, пользоваться ими неприятно, а обойтись без них невозможно. Поэтому я прежде всего должен разобраться в них («иерархизировать чужие языки в своем сознании») и пользоваться ими с учетом их поношенностей и погнутостей. Каждое слово — чужое, каждая фраза — чья-то несобственно-прямая речь: это навязчивое ощущение естественно именно у неожиданного наследника, не свыкшегося с будущим своим имуществом загодя, а вдруг получившего все сразу и без разбору. Задача творчества — выложить свою мысль из чужих унаследованных слов.

Отсюда второе у Бахтина: пафос диалога, то есть активного отношения к наследству. Вещи ценны не сами по себе, а тем использованием, которое из них делалось и, главное, может быть сделано. (Бахтин называет это «интенциями».) Литературное произведение для него — не слово, а преодоление слова, не то, что захватано прежними работниками, а то, что удалось из этого сделать, несмотря на прежних работников. Произведение строится не из слов, а из реакций на слова. Но чьих? Вступая в диалог с вещью, читатель или может подстраиваться к ее контексту, или встраивать ее в свой контекст (диалог — это борьба: кто поддастся?). Первое возможно: Бахтин признает, хотя и нехотя, заслуги Эйхенбаума, вскрывшего в вещах Толстого такие злободневные контексты, о которых все давно забыли. Но это хлопотливо, да и вряд ли нужно. Второе отношение Бахтина и для всех 1920-х годов гораздо естественнее: не подчиняться вещи, а подчинять вещь, брать из старого мира для постройки нового только то, что ты сам считаешь нужным, а остальное с пренебрежением отбрасывать. Вся культура прошлого — лишь полуфабрикат для культуры будущего.

Отсюда третье у Бахтина: нигилистический отбор ценностей. Если подлинная культура — в будущем, то незачем прилепляться сердцем к культуре прошлого. По существу ему не близок ни Пушкин, ни Шекспир, ни даже Толстой. Он принимает лишь две вещи — во-первых, карнавальную традицию и Рабле, во-вторых, Достоевского: иными словами, или комический хаос, или трагическую разноголосицу (любопытно, с каким равнодушием к фактам преувеличивает он с чужих слов количество и качество

средневековых пародий и как легко отмахивается он от целых линий в истории романа — они «плохие», их авторы не понимали, что такое роман). Это — потому, что всякая стройно слаженная словесная структура прошлой культуры вызывает у нового читателя опасение: а вдруг не я ее, а она меня подчинит себе?

Отсюда четвертое у Бахтина: противопоставление «романа» и «поэзии», резкая вражда к поэзии и вообще к «авторитарному языку», слишком подчиняющему себе собеседника. Мы знаем, что поэзия не менее (если не более) умело играет «чужим словом», чем роман; Бахтин был против поэзии не поэтому, а потому, что она — «язык богов», раздражающий человека новой культуры, и потому что она — язык «авторитарный», парализующий собственное читательское творчество. Ведь и роман для него приемлем лишь пока это стихия хаотичная, кипящая и неоформившаяся: он называет романом сократические диалоги и переписку Цицерона, но отказывается называть так классические романы XIX века. «Роман» и «эпос» для него — не жанры, а стадии развития жанров: он мог бы сказать, что жанр начинается романом, а кончается эпосом. Если в работы Бахтина подставить вместо слова «роман» слово «антироман» (при нем еще не изобретенное), то смысл его высказываний будет гораздо яснее и связнее.

Бахтин — это бунт самоутвержающегося читателя против навязанных ему пиететов. Но в бунте этом — конечно, не только нигилизм. Диалогический подход — это не только гордыня переламывания чужих голосов своей интенцией, это и смиренное выслушивание чужих голосов перед тем, как их переломить. Этому и учит Бахтин в «Поэтике Достоевского», и это для него важно: из всего передуманного в 1920-х годах он под своей фамилией опубликовал только «Поэтику Достоевского».

Ирония судьбы Бахтина в том, что мыслил он в диалоге с 1920-ми годами, а печататься, читаться и почитаться стал тогда, когда свои собеседники уже сошли со сцены, а вокруг встали чужие.

Пророк нового Ренессанса оказался канонизирован веком нового классицизма.

Ниспровергатель всяческого пиетета оказался сам предметом пиетета. Несвоевременные последователи сделали из его программы творчества теорию исследования. А это вещи принципиально противоположные: смысл творчества в том, чтобы преобразовать объект, смысл исследования в том, чтобы не деформировать его. Органическая цельность бахтинского мировоззрения оказалась раздроблена на отдельные положения: о диалоге, о смеховой культуре и прочее. Это закономерно: как Бахтин призывал собеседников своего поколения брать из культуры прошлого только то, что они считают нужным для себя, так теперь из его собственных работ собеседники нового поколения берут только то, что они считают нужным для себя. Но всегда лучше, чтобы это делалось сознательно, как делалось самим Бахтиным. Пользуясь вызывающе-неточным языком Бахтина, можно сказать: творчество Бахтина — это роман, не нужно превращать его в эпос.

1979