Закончилась пятая Школа критики имени В.Я. Курбатова - проект крупнейшей литературной премии "Ясная Поляна". Выпускники школы написали рецензии на книги из Короткого списка "Современная русская проза" - главной номинации премии. В рамках сотрудничества "Года Литературы" с "Ясной Поляной" мы будем делиться ими с нашими читателями.

Текст: Полина Мякина

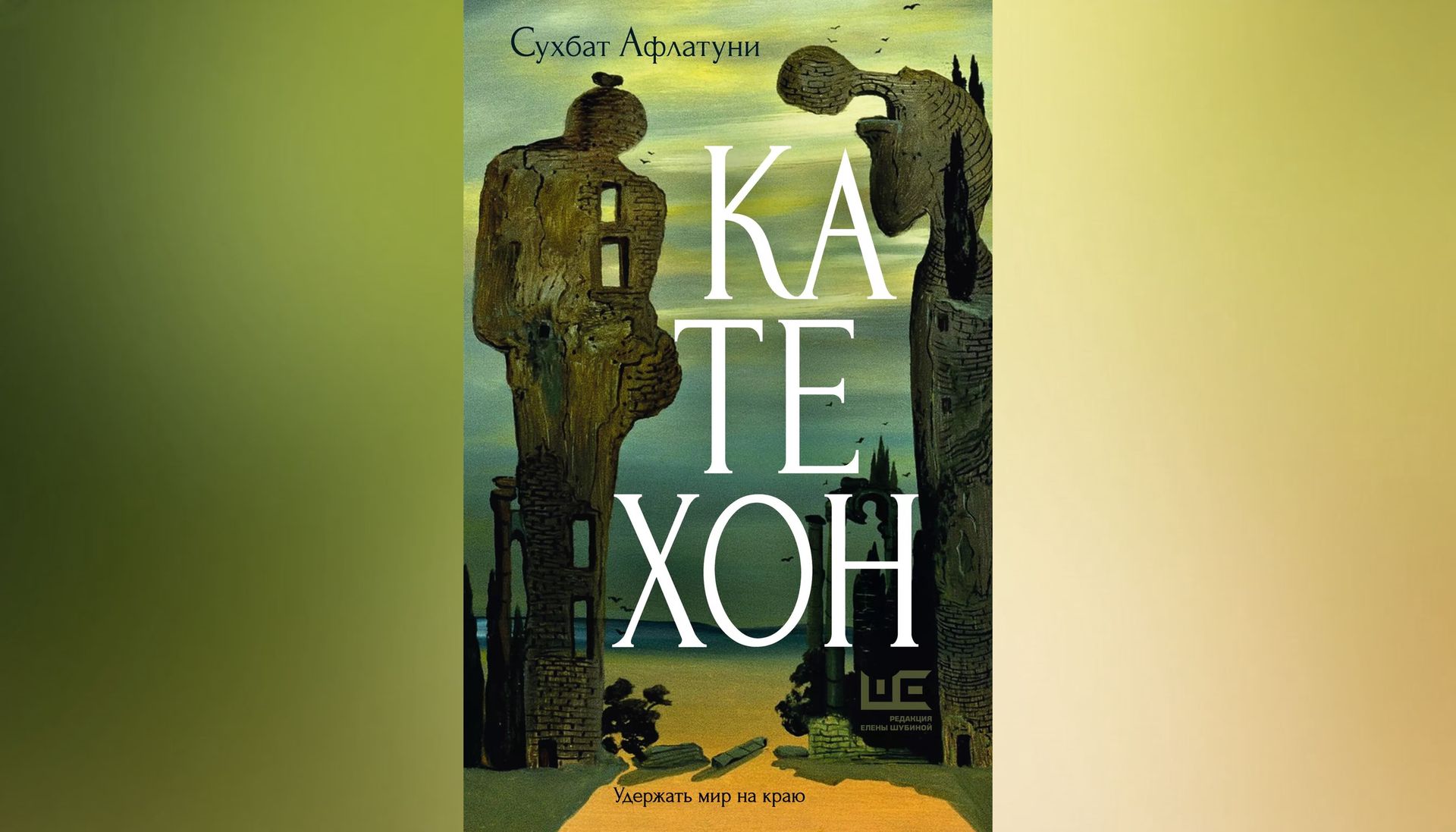

С. Афлатуни «Катехон»

М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной. - 608 с.

- Роза – не прежняя: имя порожнее нам лишь осталось.

- «О презрении к миру», Б. Морланский

Шестьсот тринадцать исторических справок и большое эссе о познании, замаскированное под «философский сложносочиненный роман». «Катехон» нужно читать минимум дважды: первый раз — по традиции — верить, второй — отходя от нее — нет. И помнить: чем дальше, тем условнее.

Двое: она ему нужна как новые уши, он ей — как новое тело. Он — о времени, она — о пространстве, — Сожженный сгорает — время имеет конец, Анна — имя-палиндром — земля круглая, пространство не имеет отсчета. Она переводчица и переводит деревья и дороги с грузинского на немецкий, он экскурсовод и водит экскурсии по времени, заигравшись настолько, что, способный вызвать любое из столетий, останавливается на Темных веках, освещаемых только огнем Инквизиции. Объединяет их день сурка: две части: повтор (а, следовательно, конец — линейного —) времени. Конец времени как возможность исследовать бесконечность пространства, неслучайно рядом — хроното-пы-то-ки, а человек, если верить общему месту мысли Сожженного, «состоит из пространства и времени».

И все здесь обернуто философией, — как Сатурн кольцами, очередным истоком «Катехона». Смена имен Сожженного, как в недавнем «Лавре»; одно из имен — Иван Ильин, напоминающее знакомую историю об ожидании смерти; городской текст, больше петербургского напоминающий Стамбул-ы Памука; булгаковский дым над горящим пространством; казнь, на которую приглашает Сожженного-to-be сам Набоков; лирические отступления в философию и эпические — кундеровские, как и deutsche Phrasen, — в историю, приобретающую едва ли не манновскую плотность. Игра в слова — игра в имена — игра в бисер, бесконечные намеки на ту историю, которая, сравнявшись с Советским Союзом, была навсегда, пока, — как известно и здесь, и в Японии, — не кончилась.

За «гносеологическую гнусность» приглашают Фархада на казнь, пока его Марфинька обретает нового мужчину — но (иронично) можно ли винить ее, раз он изменил первым, забыв ее имя и наделив сотней новых. Именно приглашают — смерть предлагает выбор. Огонь — стихия — то, чему любое знание неподвластно, и новый — сквозь века — двойник Фауста-Афрасиаба (опять — смесь Запада и Востока) в еретической попытке древо познания превратить в древо жизни погибает от огнедышащих змей, поедающих его голову, взращивающих опухоль в ней. Оттого, когда жизнь более невозможна, он наконец обретает сад, где впервые возвращается в свое имя и дает имена — Мартин и Янис — тем, кто раньше был просто Немцем и просто Греком.

— Значит, [Адам] был, скорее всего, смуглым. Да, смуглым.

— Как ты.

Но только все это — искусный авторский обман, это все неправда, и постоянное, блуждающее вокруг понятий пространства и времени жонглирование а) словами (рос-странство, е-время), б) идеями, в) доступно описанными культурно-историческими реалиями; трактаты, экскурсии, экфрасисы — разве все это не только касталийская игра, готовая развалиться за пределами башни из слоновой кости, искусно воздвигнутой хитрым автором для того, чтобы разрушиться на последних страницах синтетической игры в бисер?

Эта история вовсе не о поиске катехона, не о проблематизации понятий пространства и времени. Это история о знании вообще. О знании как таковом, о его сути и пределах. Подсказка — в именах — Сожженный меняет имя свое и Анны (Ута, Мерга, Шоколадница?), и забывает чужие. Уже а саду — вспоминая наконец свое имя, он теряет знания, а имея знания он не имел себя, растворившись в страницах, по которым водил экскурсии.

А с Катехоном наоборот: есть имя, но неизвестно, кому оно принадлежит. Сожженный понимает неверно: «Катехон находится не вне, а внутри. В самом нутри сердца». Нет, ненадежный мыслитель, катехон все-таки находится в саду. В том, который выстроил обреченный Соженный, забывший все, кроме имени Анны (от розы увядшей остается лишь имя ее); вернувший змеям свое знание, а Мефистофелю — свой разум. Повернувший-таки время вспять и оказавшийся в первозданном раю, куда привело его древо познания, оказавшееся древом смерти. В раю, где вырастает настоящее, а не фаустовское Baum des Lebens — для сознания Сожженного ядовитое. Но классический рай для него — личный ад. Вот и катехон: пока люди слепы и глухи, пока люди не знают, — конец мира не наступит. А наступит он как раз тогда, когда каждый станет знающим, а следовательно еретиком: сможет держать в голове тысячи страниц истории, философии, литературы, искусствоведения и географии — уместить в себе все сразу, как Сожженный вслед за своим создателем Сухбатом Афлатуни. И взорваться. То есть — к счастью или сожалению — никогда.

Этот роман сложно назвать постмодернистским. Он не говорит языком центона, он говорит обыкновенным — степенным языком, не «намекая» на былое, но осознанно проговаривая его (опустим контрпримеры по типу «смоковница означала смоковницу», теряющиеся в слишком уж разреженном для постмодернизма тексте). Он не играет и не стилизует — он открыто вспоминает. Обыкновенный модернистский роман — с поправкой — обыкновенный для классической литературы и необыкновенный для 2024. Впрочем, маркеров нашего времени в романе не так уж много: несколько упоминаний «хэнди», «ноутбука», «интернета» — вскользь… Да они и неважны: не будь интернета — опубликовал бы Сожженный-Земан свою пророческую статью, скажем, в газете. Время здесь не определяет ни расплывающееся пространство, ни, тем более, действие, которое, скача по страницам учебника истории, заканчивается на самой первой.

И тем символичнее название книги: точно ли оно должно означать, что роман — о катехоне? Ведь «Экфрасис» — не об экфрасисе; предложный падеж не подойдет и «Маленькому трактату…» Все названия внутри романа приравниваются к своим означаемым: все-таки «смоковница действительно означала смоковницу». Так и «Катехон» — не о поиске катехона, и пока Сожженный заговаривает зубы и тем, и другим, Афлатуни из слов и памяти тихо плетет собственный катехон: пока и в нашем веке существуют такие книги, с грядущим апокалипсисом культуры придется повременить.