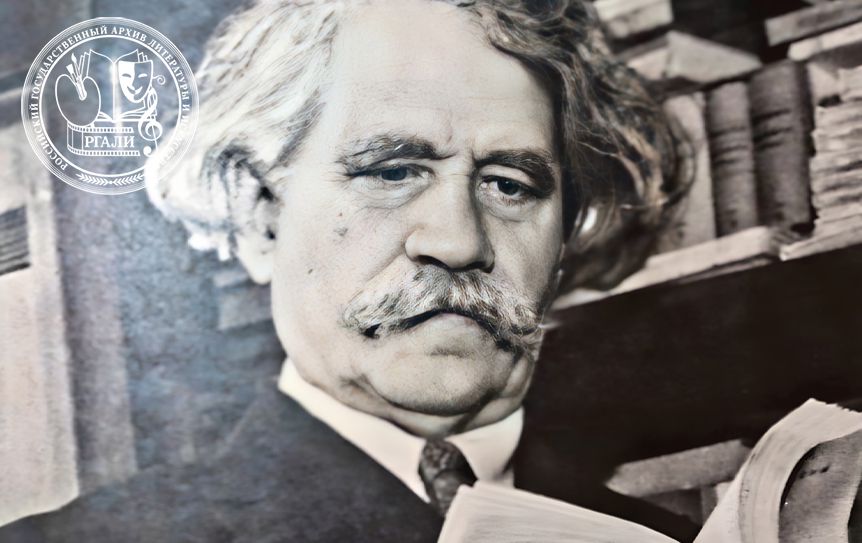

Текст: Любовь Лазарева, главный специалист РГАЛИ

По данным портала «Книгогид», Сергей Николаевич Сергеев-Ценский за свои долгие 83 года создал более 95 книг. В марте 1941 года писатель был награжден Сталинской премией I степени. Отмеченные этой высокой наградой произведения становились своеобразным ориентиром для творческой элиты СССР.

Представляется, что выбор Комитета по Сталинским премиям в области литературы и искусства эпопеи «Севастопольская страда» был справедлив: в преддверье военных испытаний – когда советский народ готовился отражать агрессию гитлеровских захватчиков – репрезентация образа Севастополя как города-крепости отвечала задачам мобилизации социума. В трёх книгах, на 1828 страницах, Сергеев-Ценский развернул сотни картин, сцен, сюжетных комплексов. Действие происходит и на бастионах, и в подземных минных галереях, и на холмах Инкермана, и на Малаховом кургане, и в каюте главнокомандующего Сент-Арно, и в кабинете Николая I, и в лачугах матросской слободы, и в курском глухом тылу, и в еще десятках мест страны. И везде широкими мазками автор представляет величественную панораму событий, показывая читателю многокрасочное полотно справедливой войны за Родину, картины трагедии и героизма. Современники отмечали, что в эпопее заложена глубокая вера в способность народа совершить великий исторический подвиг, вера в его будущее.

Эксперты, готовившие в 1940 году обзор произведений, выдвигаемых на получение Сталинской премии, указали на высокий научный уровень «Севастопольской страды»: «…Писатель поднял огромный историко-документальный материал, изучил весь ход и причины Крымской войны…» (Ф. 631. Оп. 15).

Замысел масштабного произведения о Крымской войне 1853-1856 годов вынашивался Сергеевым-Ценским не одно десятилетие. Он подпитывался ещё детскими впечатлениями писателя от рассказов отца – учителя в одной из земских школ Тамбовского уезда, участника обороны Севастополя, получившего там тяжелое ранение. Сергей Николаевич вспоминал в августе 1958 года: «…Читать научился я в четыре года и в пять лет знал уже наизусть много стихотворений Пушкина и Лермонтова и басен Крылова. В семь лет начал писать стихи…. Книги для чтения я брал из библиотеки отца, большого любителя чтения. У него было два шкафа: в одном — книги художников слова – классиков, в другом — те книги, какие относились к Крымской войне. Эти книги казались мне тогда очень скучными, и их я не читал, совершенно не подозревая, что мне придется читать их, когда мне стукнет уже 60 лет, когда я задумал писать эпопею “Севастопольская страда”...» (Ф. 631. Оп. 40).

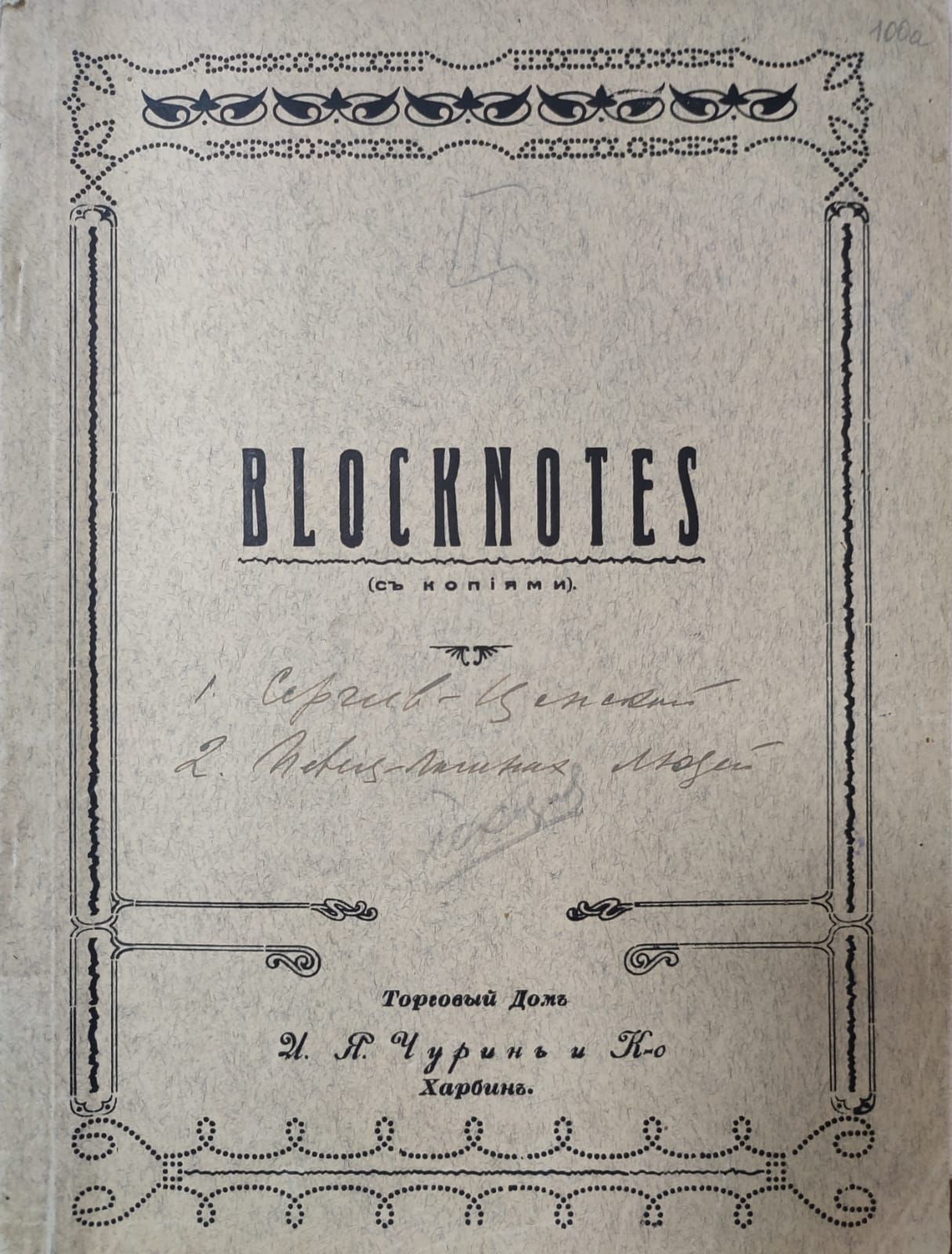

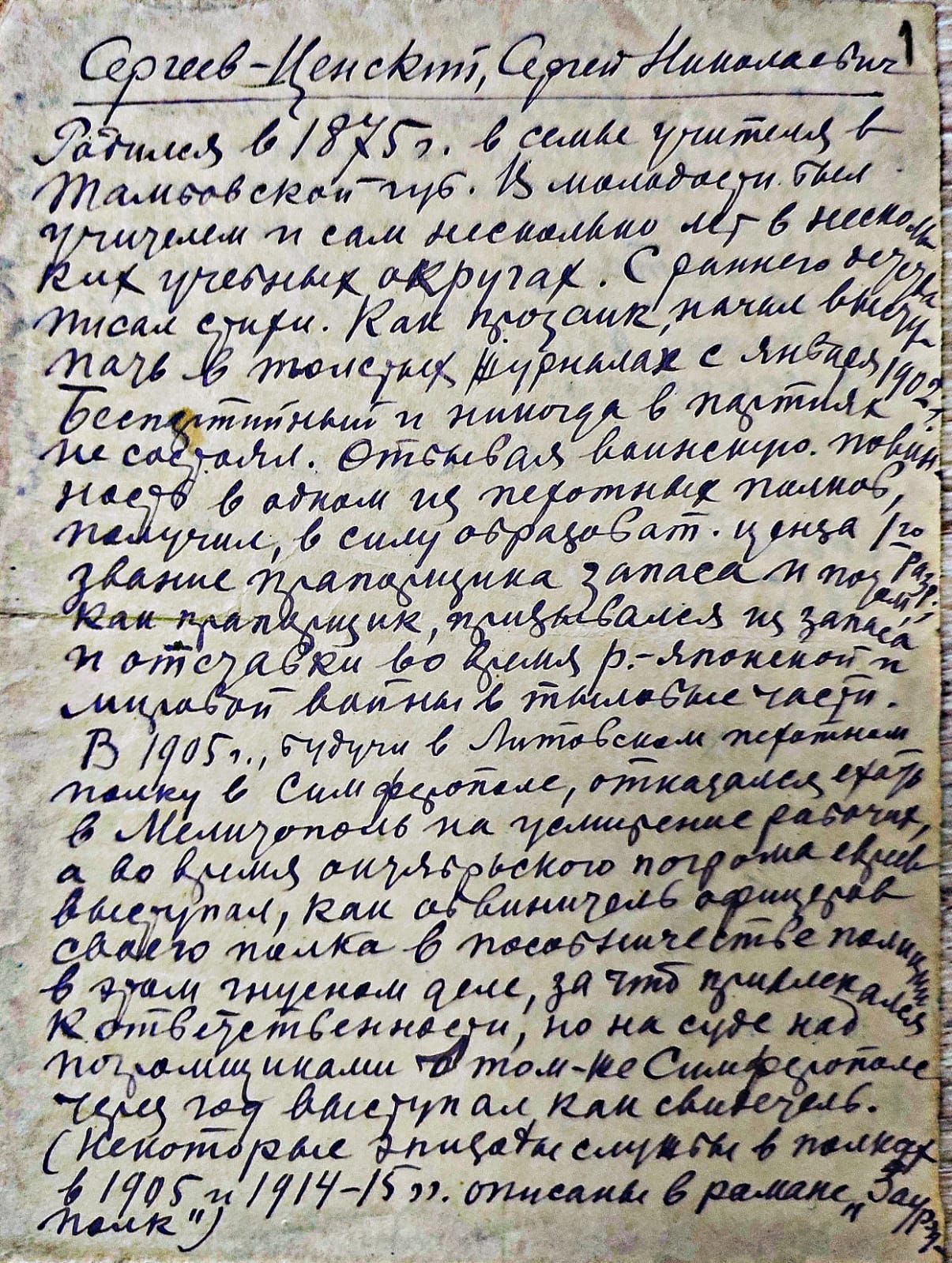

Жизненный путь будущего классика советской литературы складывался непросто – его родители умерли рано: «…Я вынужден был жить самостоятельно с 16-летнего возраста», — писал он впоследствии (Ф. 631. Оп. 40). В 1892 году Сергей Николаевич поступил «казеннокоштным» (т.е. полностью за счёт государственных средств) по конкурсному экзамену в Учительский институт. Он окончил его с медалью «первый по успехам». Для отбытия воинской повинности в сентябре 1895 года поступил вольноопределяющимся I-го разряда по образованию в пехотный Костромской полк, который стоял в Батурине под Глуховом – вышел в запас через год в чине прапорщика (сдав экзамены по военным предметам). Первые рассказы и повести Сергея Николаевича появились в журналах Москвы и Петербурга в конце 90-х годов XIX века. В память о своей малой родине он прибавил к своей фамилии «Сергеев» псевдоним «Ценский» – по названию тамбовской речки Цны, на берегах которой прошло детство.

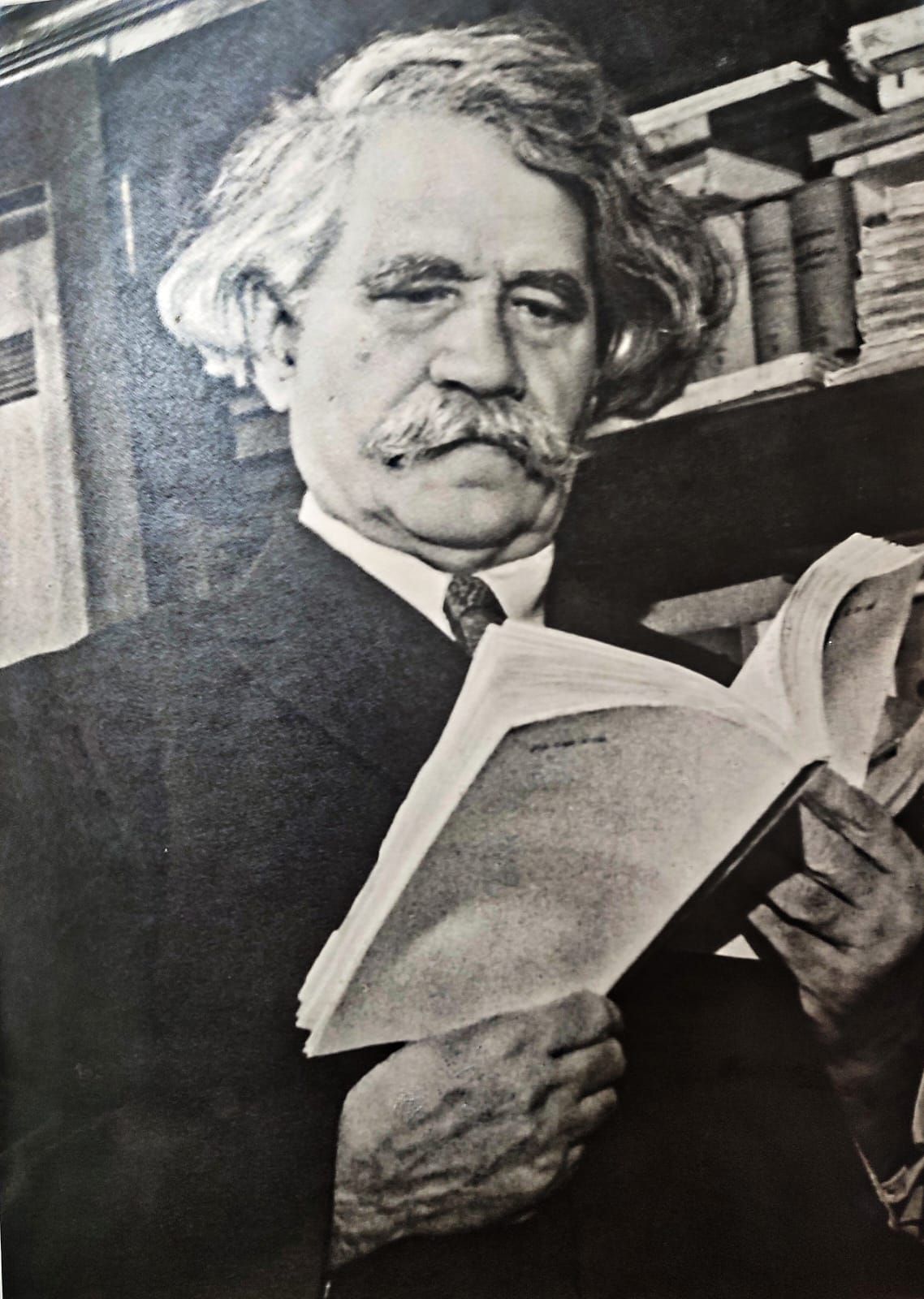

Русский писатель и журналист Степан Гаврилович Скиталец (Петров) (1869-1941 годы), оставил воспоминания о своих встречах в молодые годы с Сергеевым-Ценским: «…Вошел высокий, прямой, хорошо сложенный брюнет с охапкой буйных черных кудрей на голове, опущенных до плеч, совершенно спутанных и отливавших синим отливом, как у цыгана. Необыкновенно густые и вьющиеся крупными завитками синие кудри вошедшего не то что умышленно отпущены, но казались дремуче-запущенными вследствие свирепой занятости литературного аскета …» (Ф. 484. Оп.2).

Несмотря на то, что Сергей Николаевич никогда не мечтал о военной карьере, ему пришлось стать участником и Русско-японской войны (1904-1905 года), и Первой мировой (1914-1915 года). С.Г. Скиталец вспоминал о поразившем его преображении Сергеева-Ценского: «…Вдруг с перрона вошёл бравый офицер в парадной форме. – Ба! – весело раздался знакомый голос. Я едва узнал Ценского: буйные кудри были снесены под гребенку, усы подстрижены и закручены, на руках – белые перчатки. – Что за превращение? – Призван, брат! Поручик из запаса! Хе-хе! Войну ждём…» (Ф. 484. Оп. 2).

В 1948 году автор эпопеи «Севастопольская страда» напишет об этом периоде своей жизни:

Современник и участник рождения нового мира, Сергеев-Ценский выплеснул свою рефлексию на бумагу в эпическом цикле «Преображение России», посвященном событиям 1914–1917 годов. Этот монументальный труд (двенадцать романов, три повести и два этюда) создавался им более сорока лет.

Больше половины всего написанного литератором связано с военной темой (например, роман «Поручик Бабаев», повесть «Пристав Деребин», «Батенька», «Медвежонок» и др.), но красной нитью через всё его творчество проходит страстная любовь и сострадание к людям. Произведения Сергеева-Ценского полны какой-то «чеховской» грустью. Неслучайно поэтому, что будущий классик советской литературы несколько лет жизни отдал учительскому труду. Он преподавал русский язык и словесность, историю русскую и всеобщую, географию, математику, физику, естествознание, черчение, рисование и даже гимнастику! Судьба бросала его из города в город. Сергей Николаевич успел поработать в нескольких учебных округах: Киевском, Харьковском, Московском, Одесском и Рижском. Судя по тому, что его воспитанники спустя десятилетия вспоминали, как ставили со своим молодым преподавателем спектакли и читали русскую классику, – педагогом Сергеев-Ценский был талантливым. «…Деятельность педагога сродни деятельности писателя-художника, которую я не бросаю, несмотря на свою древность», – писал Сергей Николаевич 29 мая 1952 года своим давно ставшим взрослыми ученикам (Ф. 1161. Оп. 1).

Уже после смерти писателя его ученики из Прибалтики К. Эгле и И. Ансаберг в статье «Сергеев-Ценский и советская Латвия» опубликовали выдержки из писем своего учителя. В них звучит искренность и самоирония, до конца дней присущие Сергею Николаевичу. Так, рассказывая бывшим ученикам, как торжественно отмечалось его 80-летие (правительство наградило писателя орденом Ленина, от Черноморского флота преподнесли адмиральский кортик и макет памятника матросу Кошке, от учащихся симферопольских вузов – море цветов), писатель резюмировал:

Искренний, неподдельный интерес к людям сформировал художественный метод, отличающий творчество Сергеева-Ценского. Сам писатель так обозначил его особенности: «…Производственный материал для писателя – человек, и чем больше видит и наблюдает людей писатель, тем лучше, поэтому сам я очень часто менял и окружающую обстановку, и пейзаж… Я вывел в своих произведениях тысячи людей, стремясь к тому, чтобы каждое лицо у меня говорило своим, только ему одному свойственным языком… Мне часто приходилось ездить для наблюдений в вагоне третьего класса, где любят поговорить по душам, и я только сидел и слушал, никогда ничего не записывая…» (Ф. 631. Оп. 40).

А.М. Горький (писатели дружили на протяжении 20 лет – с 1916 по 1936 год) выделил ещё одну особенность творчества Сергеева-Ценского. Прочитав роман «Преображение» («Валя»), мэтр написал его автору: «…Вы встали передо мною, читателем, проницательным духовидцем и живописцем пейзажа, живописцем, каких ныне нет у нас. Пейзаж Ваш – великолепная новость в русской литературе». (Ф. 631. Оп. 40).

А известный советский литературовед О.С. Резник дал такую характеристику художественной манере писателя: «…Словесная ткань повествований Ценского напоминает живопись словом. Здесь необычайное богатство красок, тонов и оттенков и, вместе с тем, все подчинено той психологической коллизии, которая составляет существо рассказа» (Ф. 3114. Оп. 1).

Писатель-фронтовик Д.М. Ковалев отмечал редкие особенности стиля Сергеева-Ценского: «…Яркие и горячие, как крымское солнце, терпкие, как отстоявшиеся ароматы буйного цветения весны, пышущие жизнью картины жизни» (Ф. 1580. Оп. 3).

Мастерское владение Сергея Николаевича русским языком связано с его глубоким знанием классической литературы; особенной причиной этого стал его вынужденный уход из военной проблематики. В 1920-е годы, когда главы о Гражданской войне в Крыму из «Преображения России» вызвали острую критику новой власти, Сергеев-Ценский переключился на историко-литературную тематику. В результате за произведения о А.С. Пушкине, Н.В. Гоголе, М.Ю. Лермонтове в 1943 году ему была присвоена степень доктора филологических наук, он был избран действительным членом Академии наук СССР.

В годы Великой Отечественной войны в силу преклонного уже возраста (66 лет) Сергей Николаевич вынужден был из Крыма отправиться в эвакуацию — сначала в Москву, в октябре 1941 года в Куйбышев (Самару), а затем в Алма-Ату. Но писатель с такой биографией не хотел и не мог не участвовать в самоотверженной борьбе своего народа. При Совинформбюро была создана литературная группа, в которую вошли известные писатели, и Сергеев-Ценский с радостью принял предложение работать в ней. По высылаемым ему материалам писал очерки, трогавшие самые сокровенные сердечные струны каждого. Об истекающем кровью Севастополе. О зверствах фашистов. Его рассказ о судьбе Зины Подольской (юной участницы героической обороны Севастополя в 1941-1942 годах) был напечатан в газете «Правда», а затем издан миллионным тиражом, вдохновляя на подвиг бойцов на передовой.

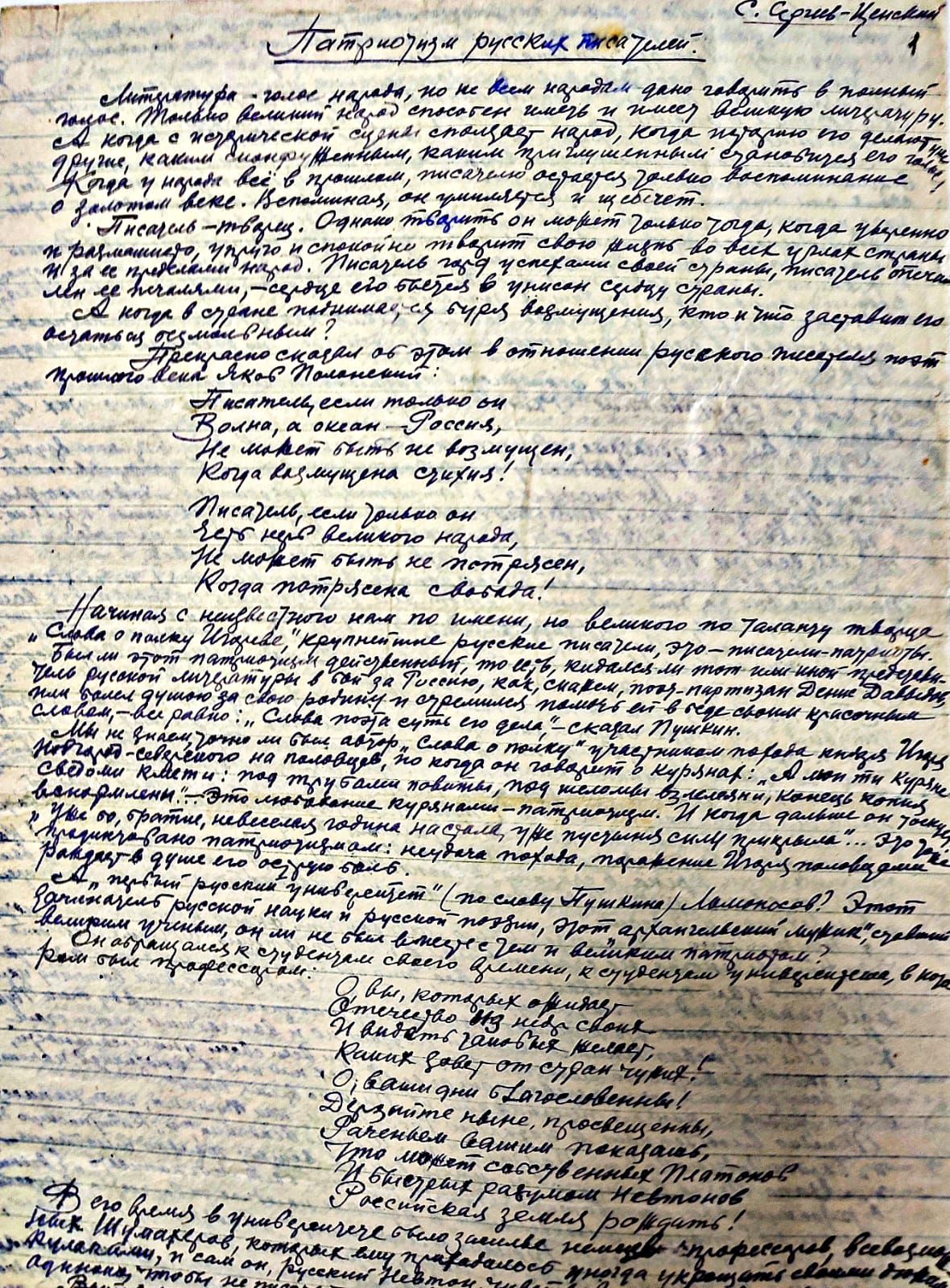

Страстные материалы Сергеева-Ценского как публициста публиковались в центральных изданиях: «Правда», «Известия», «Красная Звезда», журналах «Краснофлотец», «Красноармеец», «Большевик». В 1941-1945 годах он сотрудничал с 16 центральными и региональными изданиями! Сергей Николаевич писал: «Чудесным талантом стойкости, презрения к смерти всегда был богат в трагические моменты своей истории наш народ, и из поколения в поколение передавался этот талант…» (Ф. 1161. Оп. 1). Его рассуждения о патриотизме русских писателей отражают и собственное жизненное кредо:

После освобождения Крыма С.Н. Сергеев-Ценский вернулся в Алушту. Много работал. Вместе с женой Христиной Михайловной шефствовал над местным детдомом. Об этой удивительной женщине Сергей Николаевич писал: «Женитьба на Христине Михайловне была величайшей удачей в моей жизни. В её лице я, тогда уже 44-летний, нашел такого соратника в борьбе за жизнь, о котором можно было только мечтать, без всякой надежды когда-нибудь видеть его в действительности. Женщина баснословной энергии, Христина Михайловна прекрасно разбиралась в этой житейской путанице, которая царила тогда и после кругом, и в какой я лично не способен был ничего понять. Взяв на себя все хозяйственные заботы, моя жена предоставила мне возможность писать, а это для меня, прирожденного писателя-художника, было самое важное» (Ф. 631. Оп. 40).

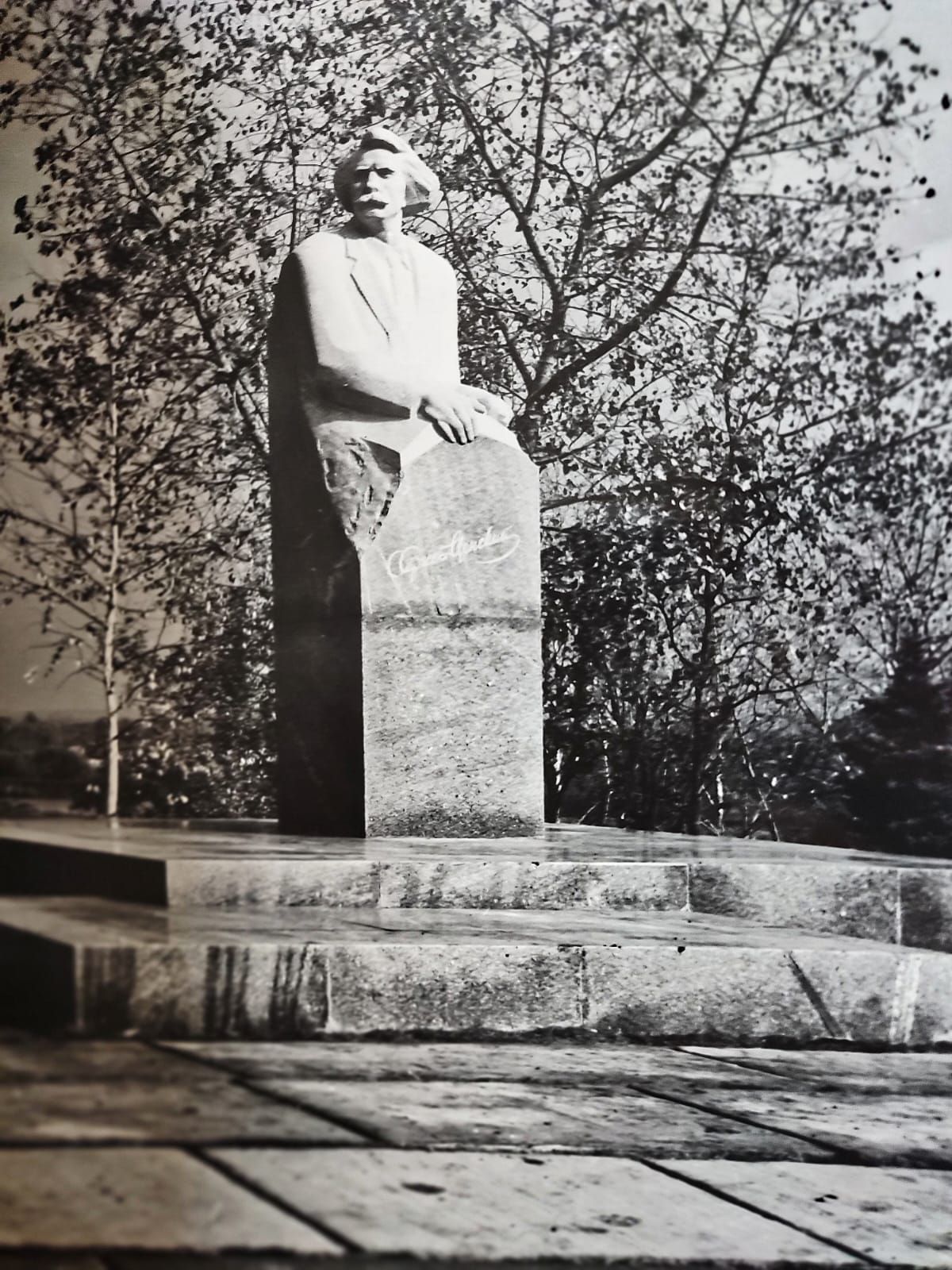

Связав свои судьбы в 1919 году, тридцать восемь лет они прожили в любви и согласии. После смерти писателя Христина Михайловна много сделала для увековечения его памяти, приняла активное участие в создании музея, передав в дар государству их алуштинский дом с обстановкой, личные вещи, библиотеку и архив писателя, сама же стала первым хранителем фондов и экскурсоводом.

Остается добавить, что 233 единицы хранения в фондах Российского государственного архива литературы и искусства составляют документы, связанные с жизнью и творчеством знаменитого писателя, а собственный личный фонд (Ф. 1161) насчитывает 726 единиц хранения. Здесь можно найти как переписку Сергея Николаевича с женой, его автобиографии и воспоминания, так и рукописи знаменитых («Севастопольская страда», «Преображение России») и менее известных его произведений (в том числе и литературные сценарии, басни, новеллы, публицистические очерки и т.п.).