Текст: Кира Куксова, главный специалист РГАЛИ

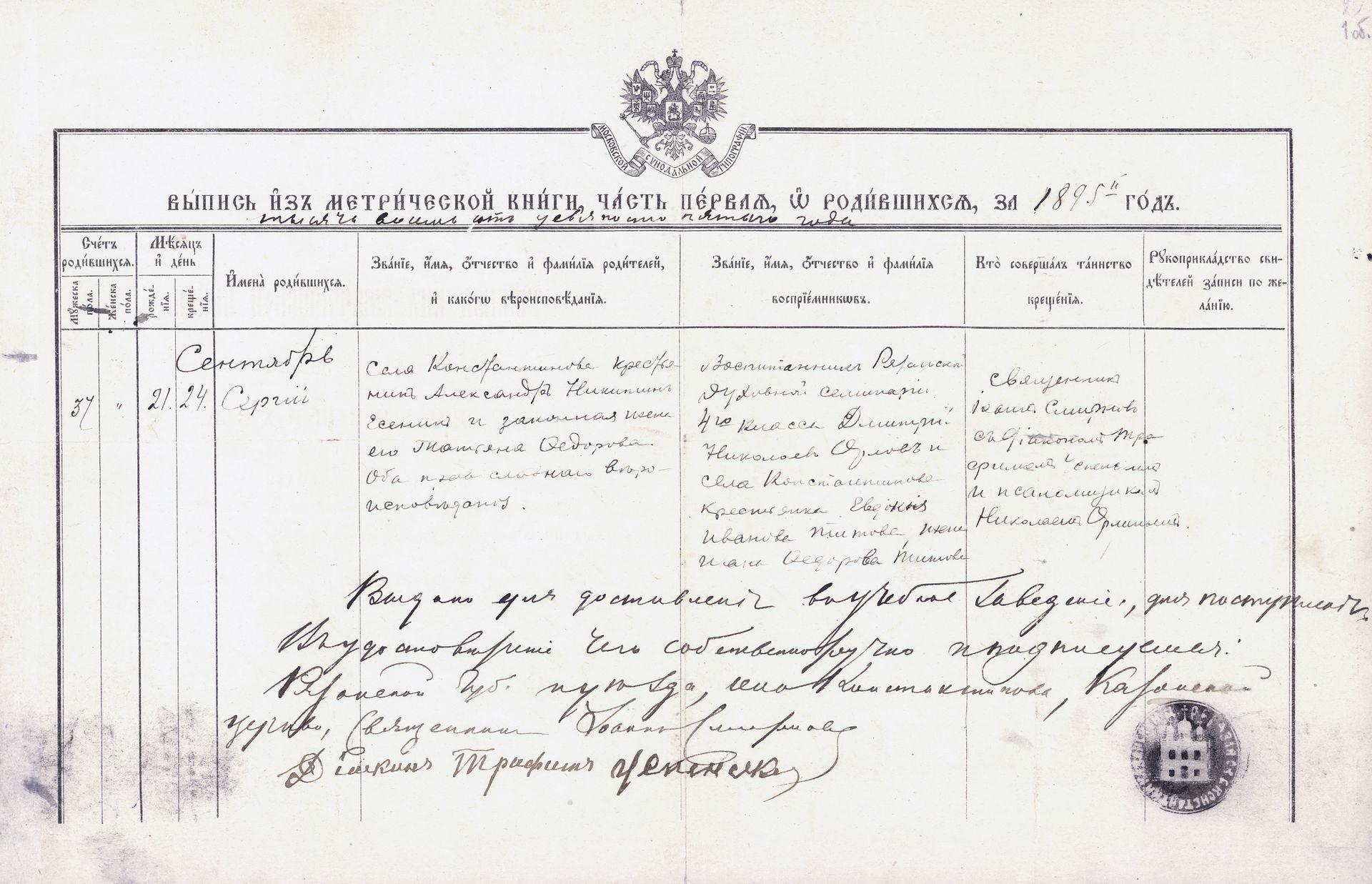

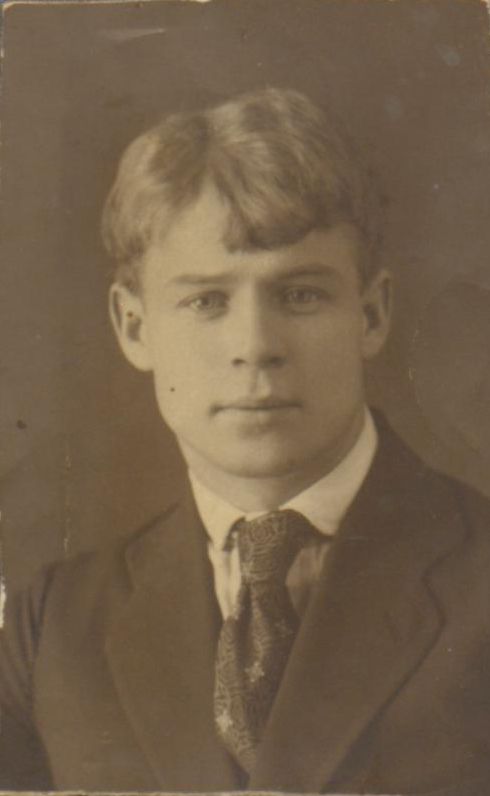

Сергей Александрович Есенин родился в простой деревенской семье, которую, вопреки утверждениям самого поэта, едва ли можно назвать образцово крестьянской. Его отец, Александр Никитич, большую часть жизни проработал приказчиком в одной из московских мясных лавок, а мать, Татьяна Федоровна, происходила из зажиточной промысловой семьи и никогда не считала себя ровней родне своего супруга. Их брак не был счастливым: родители Сергея долгое время жили порознь, но и после воссоединения настоящей любви между ними, несмотря на рождение двух дочерей, не случилось. Значительную часть детства маленький Сережа провел у родственников по материнской линии – деда Федора Андреевича Титова и бабушки Натальи Евтихиевны, которые в собственном восприятии будущего поэта заменили ему родителей.

В 1909 году Есенин окончил Константиновское земское училище и поступил в Спас-Клепиковскую второклассную учительскую школу. Предполагалось, что юноша станет сельским учителем. К этому времени относятся его первые систематические поэтические опыты. После окончания школы 16-летний Сергей продолжил образование в Московском учительском институте, однако преподавательской карьере не суждено было сбыться. В Москве начинающий поэт сначала работал с отцом в лавке, затем устроился в издательство «Культура», позже – в типографию «Товарищества И.Д. Сытина». Чувствуя необходимость восполнить пробелы в образовании, он посещал занятия на историко-философском отделении московского Народного университета А.Л. Шанявского. Поэтические же устремления Есенина на некоторое время сблизили его с участниками Суриковского литературно-музыкального кружка. Одновременно поэт пытался пристроить свои стихи в московские журналы, но успеха добился не сразу. Первым опубликованным произведением Есенина принято считать стихотворение «Береза», появившееся на страницах детского журнала «Мирок» (№ 1, 1914).

Знаковым событием для становления Есенина-поэта оказалась Первая мировая война, во многом мыслимая им как великая трагедия и всеобщее горе. В поисках особого языкового стиля, который позволил бы передать народный взгляд на историческое событие, Есенин обратился к знакомому с детства деревенскому, преимущественно рязанскому, фольклору с его песнями, частушками и побасками. Переработка народного творчества и использование диалектизмов стали отличительной чертой его раннего творчества.

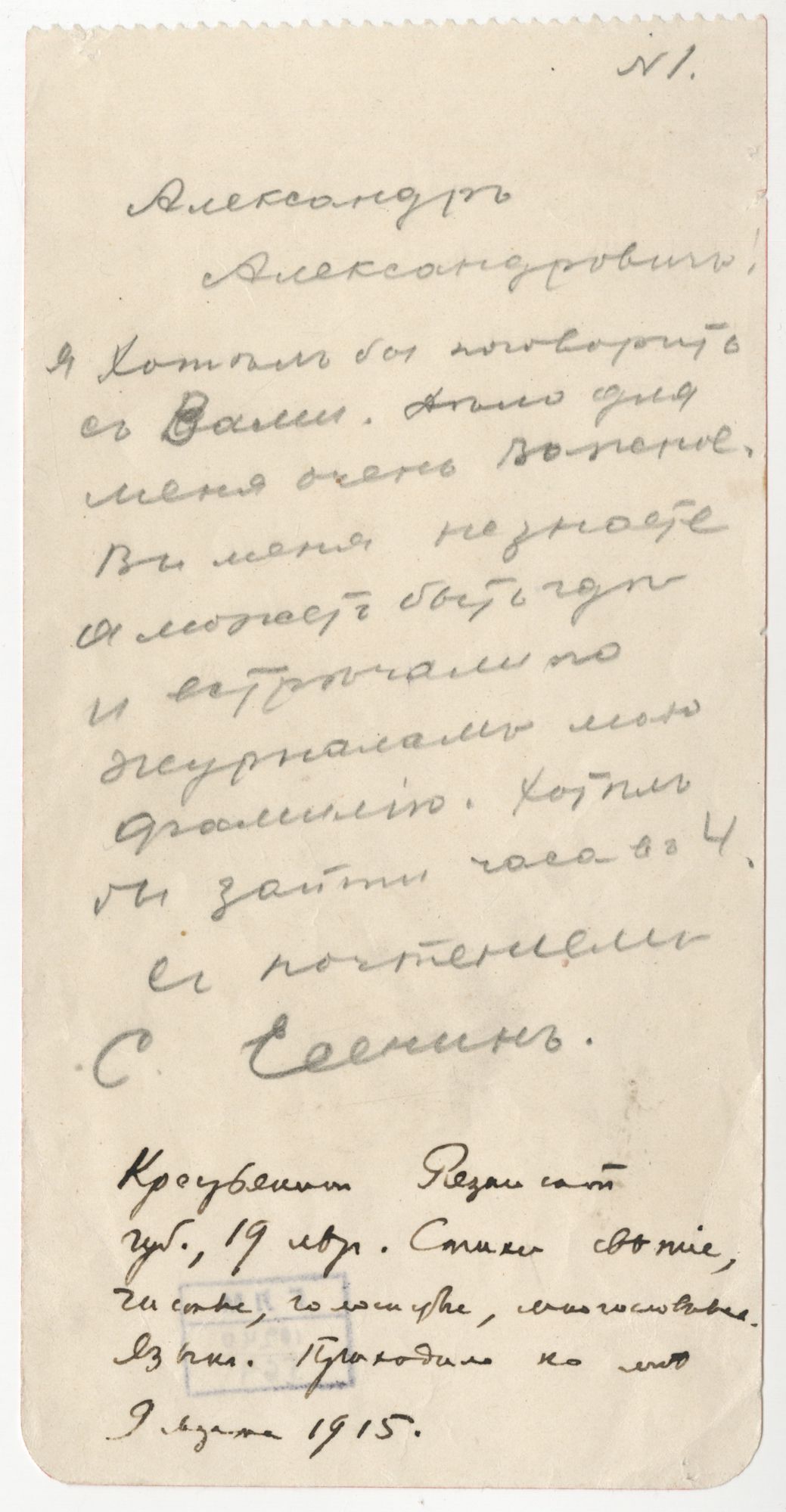

К 1915 году Есенин оставил попытки укорениться в Москве и отправился покорять Петроград. Судьбоносная встреча Есенина с Александром Блоком, состоявшаяся еще во время службы в армии 9 марта, облегчила ему вхождение в литературный мир столицы. Вскоре Есенин был представлен ведущим литераторам Серебряного века, а его стихи, наконец, появились на страницах серьезных изданий. Сам же поэт стал завсегдатаем литературных вечеров.

В 1916 году Есенин подготовил свой первый сборник стихотворений «Радуница», после чего критика заговорила о нем как о самобытном и перспективном поэте. Вскоре последовала служба в санитарной команде царскосельского полевого военно-санитарного поезда № 143, который опекала царская семья. Служба закончилась в марте 1917 года; она многое дала ему и заставила задуматься тоже о многом.

Февральская революция сблизила Есенина с Ивановым-Разумником — критиком, публицистом, одним из идеологов партии эсеров и создателем философско-политического и художественного течения «Скифы», которое рассматривало революционные события как мессианское народное движение, результат многовекового чаяния о «крестьянском рае». Вокруг скифства объединились близкие Есенину «новокрестьянские поэты»: Александр Ширяевец, Николай Клюев, Петр Орешин, Алексей Ганин, писатель Алексей Чапыгин, «старшие товарищи» — Александр Блок и Андрей Белый, и другие представители русской интеллигенции.

Революционный восторг и тема крестьянской утопии нашли выражение в поэмах «Товарищ», «Отчарь», «Пришествие» (1917), «Инония» (1917–1918), «Небесный барабанщик», «Иорданская голубица» (1918). Уже в этих произведениях поэт начал отходить от привычного языка «Радуницы». Предельно метафоричное, наполненное неологизмами творчество революционного периода стало переходной ступенью к имажинизму, под знаменем которого пройдет его жизнь в Москве в 1919–1921 годах.

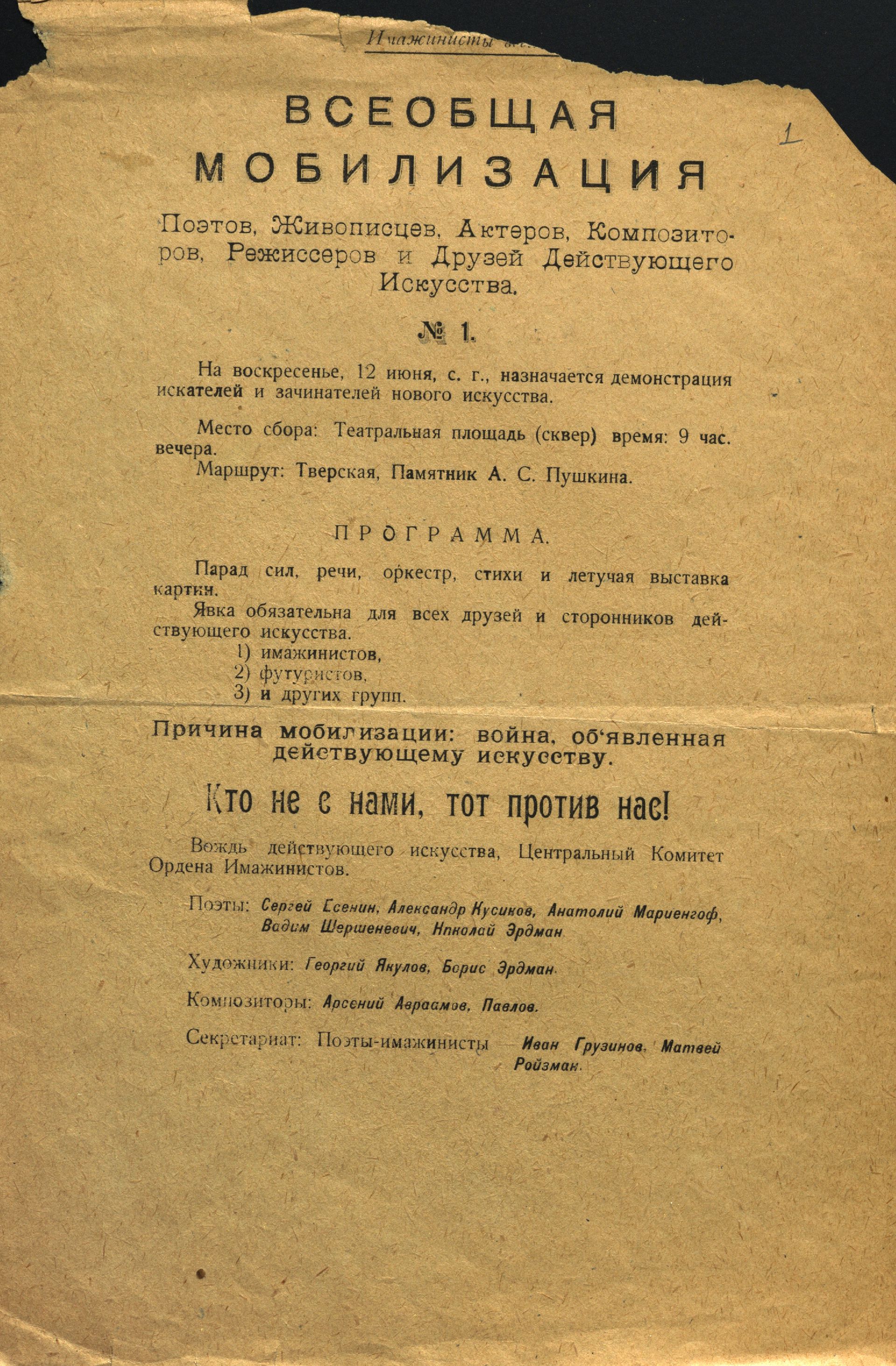

К 1919 году революционный задор Есенина иссяк. С одной стороны, поэт болезненно переживал насильственную ломку милого и дорогого сердцу крестьянского быта, с другой — «новокрестьянская поэзия» к этому периоду все больше замыкалась на себе, перемещаясь на обочину литературного процесса. Есенину становилось тесно в кругу недавних соратников. Поиски образности сблизили его с Анатолием Мариенгофом, Вадимом Шершеневичем, Рюриком Ивневым, Николаем Эрдманом и Георгием Якуловым. В начале 1919 года они опубликовали известную «Декларацию имажинизма», чуть позже основали одноименное издательство, печатавшее произведения членов группы и близких им поэтов немыслимыми для периода военного коммунизма тиражами, обзавелись собственным магазином, открыли знаменитое кафе «Стойло Пегаса». За имажинистами быстро закрепилась слава «главных скандалистов» столицы, а темы потерянности, неприкаянности, внутреннего надлома и обреченности, в сущности, всегда присутствовавшие в есенинском творчестве, впервые вышли на передний план. Наиболее же выразительным произведением этого периода стала поэма «Пугачев», работу над которой поэт завершил во время поездки на Урал и в Среднюю Азию, предпринятой весной-летом 1921 года.

В мае 1922 года Есенин женился на американской танцовщице Айседоре Дункан и вскоре отправился с ней в заграничную поездку, посетив за год Германию, Бельгию, Францию, Италию и Америку. Во время поездки, имевшей большое значение для внутреннего развития поэта, он работал над циклом «Москва кабацкая», поэмой «Страна негодяев», создал первую редакцию поэмы «Черный человек».

После возвращения в Москву Есенин начинает активно печататься в ведущих советских литературных журналах, предпринимает несколько попыток создать и свой, под обложкой которого можно было бы объединить как крестьянских поэтов, так и товарищей по имажинизму. В это время он вновь обращается к осмыслению судеб революции, страны, себя как творца и гражданина, пишет поэмы «Русь советская», «Русь уходящая», «Русь бесприютная», «Песнь о великом походе», «Возвращение на родину» (1924), «Мой путь» (1925). В этот последний период его творчества вновь меняется интонация стихов: в них появляется задумчиво-элегический тон, что позволяет исследователям говорить о стремлении поэта к «пушкинской ясности».

В 1924 и 1925 годах Есенин совершает две поездки на Кавказ, несколько раз гостит в Константиново. Время пребывания в Баку, Тифлисе и Батуми, пожалуй, стало одним из самых плодотворных периодов в жизни поэта. Именно здесь был создан цикл «Персидские мотивы», разительно отличающийся от остального позднего творчества своим умиротворенным лиризмом, написана одна из лучших поэм: «Анна Снегина».

С момента возвращения в Москву Есенин вынашивал план издания собрания стихов. Осенью 1924 года, когда появилась возможность напечатать двухтомник в Государственном издательстве, поэт писал: «Этого собрания я желаю до нервных вздрагиваний. Вдруг помрешь – сделают все не так». Меньше чем через год, в июне 1925 года Госиздат заключил с Есениным договор на издание собрания стихотворений в трех томах. Работа над рукописью продолжалась на протяжении второй половины года, однако ознакомиться с корректурой поэт не успел, – его жизнь трагически оборвалась в ночь с 27 на 28 декабря в номере ленинградской гостиницы «Англетер». 31 декабря Есенина похоронили в Москве на Ваганьковском кладбище.

***

Основной корпус архивных материалов Сергея Есенина в настоящее время разделен между семью хранилищами: помимо РГАЛИ (Ф. 190), документы поэта находятся в ИМЛИ РАН (Ф. 32), РГБ (Ф. 393), Государственном литературном музее, РНБ (Ф. 276), ИРЛИ РАН (Ф. 817) и Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина.

На рубеже 1950-х – 1960-х годов исследователи жизни и творчества Есенина не раз ставили вопрос об объединении всех документов поэта в единый фонд. В том числе с этой инициативой выступала Комиссия по литературному наследию Есенина, организованная в конце 1956 года при Секретариате Союза писателей СССР. О необходимости централизации хранения всех рукописей поэта говорилось и в открытом письме слушателей и преподавателей Высших литературных курсов при Литературном институте министру культуры Е.А. Фурцевой, опубликованном в газете «Литература и жизнь» 24 июня 1962 года. В фонде Министерства культуры СССР (Ф. 2329) сохранилась переписка с Министерством культуры РСФСР, Главным архивным управлением при Совете министров СССР и другими учреждениями по вопросам, поднятым в открытом письме. Начальник ГАУ Г.А. Белов в ответном письме сообщил, что «централизация хранения творческих материалов С.А. Есенина безусловно необходима», отметив, что «местом подобной концентрации может быть только Центральный государственный архив литературы и искусства СССР» (Ф. 2329. Оп. 10. Ед. хр. 706. Л. 24). Однако Министерство культуры РСФСР, а затем и СССР прагматично констатировало: «Создать единое фондохранилище-музей не представляется возможным», — не мотивируя свой отказ ничем (Ф. 2329. Оп. 10. Ед. хр. 706. Л. 21, 27).

Фонд С.А. Есенина в РГАЛИ был создан в 1941 году после передачи ряда документов поэта из Государственного литературного музея. Они вошли в первую опись фонда, составив 167 ед. хр. В дальнейшем архив вел активную работу по пополнению фонда. С 1945 по 2000 год от родственников поэта и прочих лиц в РГАЛИ поступило более 290 единиц хранения, составивших три новые описи.

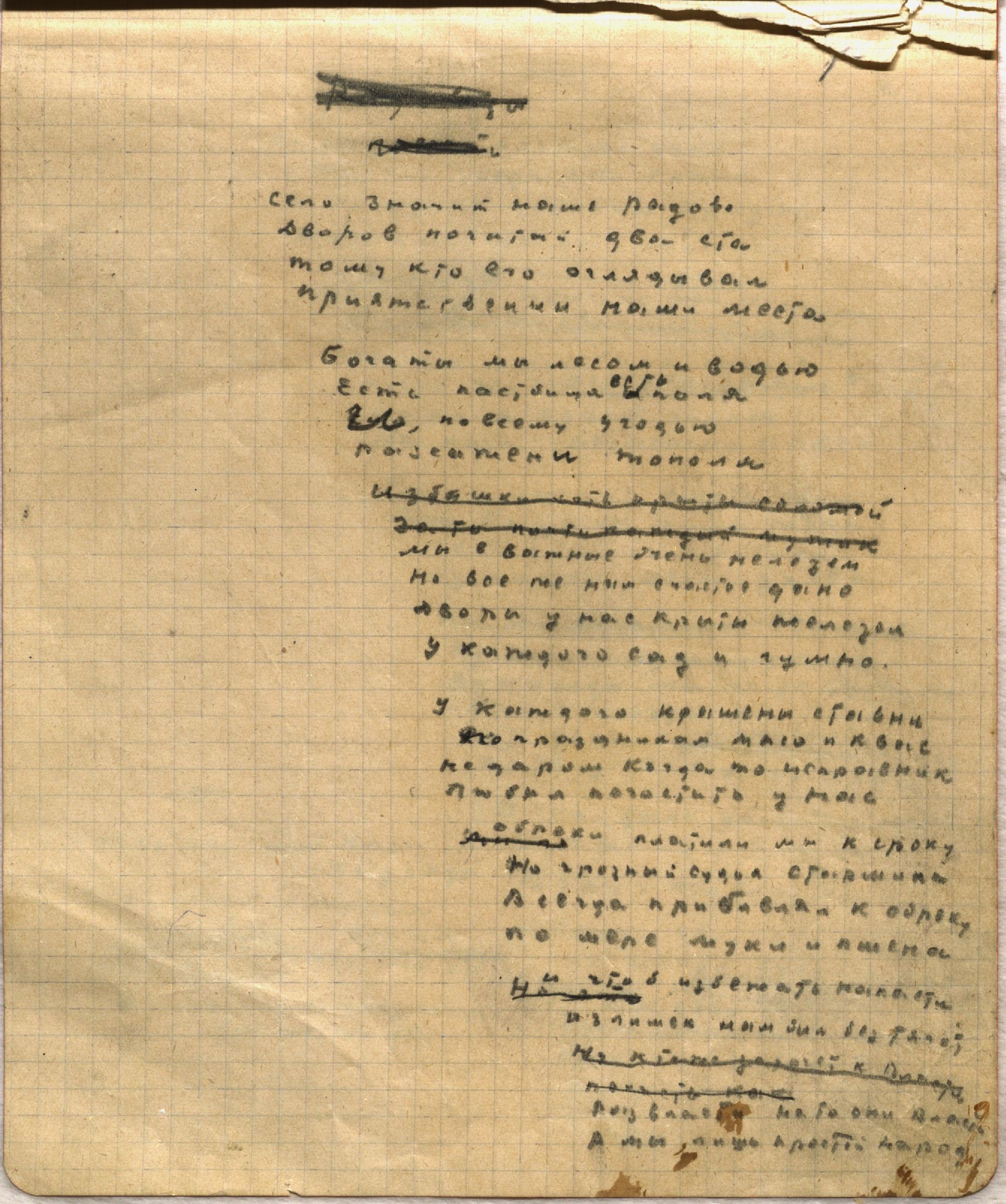

Наибольший интерес представляют рукописи Есенина: стихотворения, поэмы, статьи. Большая часть из них представлена в автографах. К самым ранним из них можно отнести автограф стихотворения «Край ты мой заброшенный...», датируемый автором 1914 годом, к самым поздним – черновой автограф поэмы «Черный человек» и стихотворения из незавершенного цикла «Стихи о которой», датируемые декабрем 1925 года.

В 2017 году три рукописи были внесены в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда РФ. Среди них — черновые автографы поэм «Русь советская» и «Русь уходящая», и «Анна Снегина». Также в состав фонда входят биографические и литературоведческие материалы, переписка, воспоминания о поэте и другие документы.

Помимо этого, документы С.А. Есенина и связанные с ним материалы хранятся в других фондах архива. Среди них — фонды А.А. Блока (Ф. 55), С.Д. Мстиславского (Ф. 306), В.Э. Мейерхольда (Ф. 998), И.В. Евдокимова (Ф. 1246), И.В. Репина (Ф. 1279), В.П. Полонского (Ф. 1328), А.Е. Крученых (Ф. 1334), К.Л. Зелинского (Ф. 1604), П.А. Кузько (Ф. 1646), Г.Д. Деева-Хомяковского (Ф. 1883), Н.С. Ашукина (Ф. 1890), А.Б. Мариенгофа (Ф. 2269), Г.В. Бебутова (Ф. 3100) и другие. Отдельно отметим, что в личных фондах и архивохранилище печатных изданий архива собрана обширная коллекция прижизненных сборников поэта.