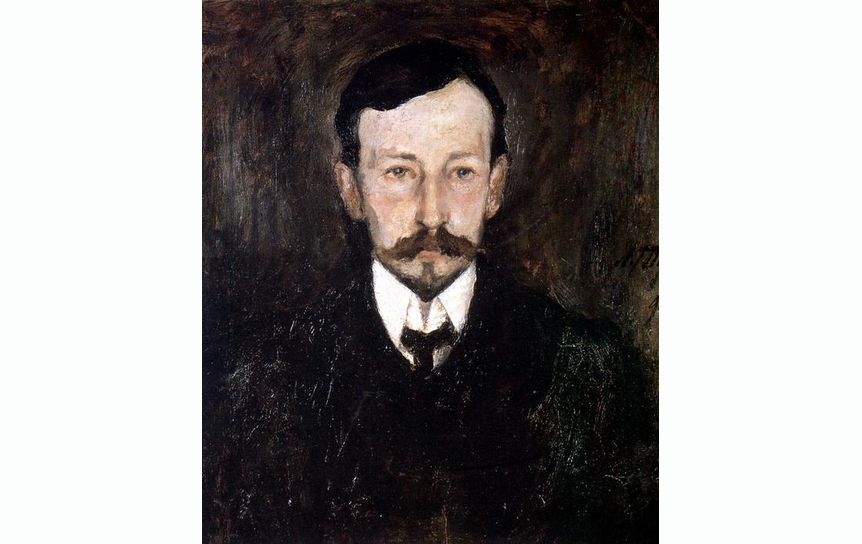

Текст: Арсений Замостьянов (заместитель главного редактора журнала «Историк»)

Его наследие вряд ли можно назвать необозримым: Иван Алексеевич был слишком взыскателен к литературной работе. Но Бунин многообразен. Мы любим его и как поэта, и как прозаика. Многим интересны мемуары и дневники Бунина. Писал он и публицистику, его перу принадлежит даже философское эссе. Всем известны, прежде всего, рассказы, но… Тем интереснее выбрать десять самых важных вещиц Бунина – конечно, без претензий на стальную объективность.

ЛИСТОПАД

На рубеже веков Бунин написал стихотворение, которое стало его поэтическим манифестом – «Листопад». Первые его строки много лет входят во все хрестоматии:

- Лес, точно терем расписной,

- Лиловый, золотой, багряный,

- Весёлой, пестрою стеной

- Стоит над светлою поляной.

Правда, веселого и пестрого в этом минорном тревожном стихотворении было маловато. Столь подробной, сосредоточенной пейзажной лирики, созданной кистью передвижника, в те годы в русской поэзии не было. Времена-то наступили декадентские. От Брюсова, Бальмонта и Блока Бунин отличался разительно, как будто они вовсе не были современниками.

Эту поэму Бунин посвятил Максиму Горькому. С его помощью Иван Алексеевич обрел известность и достаток. В издательстве «Знание», которое было затеей «буревестника революции», платили по-настоящему щедрые гонорары. Горький даже добился для своих авторов выплат от иностранных издательств, что по тем временам считалось просто чудом. Когда их дружба расстроилась, Бунин снял посвящение.

В 1901 году вышел бунинский сборник «Листопад», удостоенный Пушкинской премии. Его считали непревзойденным академистом в поэзии. О шумной славе говорить не приходилось, но он стал достойным наследником поэтов пушкинской школы.

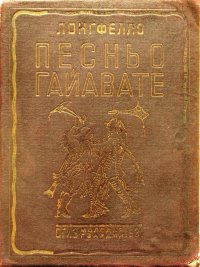

ПЕСНЬ О ГАЙАВАТЕ

Поэма американского классика Генри Лонгфелло, основанная на индейских преданиях, притягивала Бунина с детских лет. Он мечтал «перевести всю эту дивную песню и издать её, и любоваться, и сотни раз самому перечитывать её, если не будет читателей». В 1895 году он довел до ума эту титаническую (как он писал, «египетскую») работу. Гайавата – герой индейских сказаний, который остановил войны и создал союз племен. Эпическая фигура.

Перевод вышел в «Орловском вестнике», а затем – отдельным изданием в 1896 году. Впрочем, и после этого поэт долго дорабатывал свой перевод. Бунин нашел магическую мелодию лонгфелловского стиха, превратил экзотическую поэму в шедевр русской литературы. Гибкость его поэтической речи поразительна, как и умение выдержать ритм, не теряя сути непростых сюжетных ходов и укладывая в них непривычные для русского уха имена. Музыка бунинского белого стиха завораживает:

- На горах Большой Равнины,

- На вершине Красных Камней,

- Там стоял Владыка Жизни,

- Гитчи Манито могучий,

- И с вершины Красных Камней

- Созывал к себе народы,

- Созывал людей отвсюду.

А самое удивительное, что он выдержал высокое напряжение стиха на протяжении всей длинной поэмы «с ее лесным благоуханьем».

АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ

У него никогда не было ни богатых родовых усадеб со служанками, ни собственных садов с антоновскими яблоками. На пропитание, на путешествия, на скромные съемные квартиры Бунин зарабатывал только собственным пером. Между тем, их род известен с XV века, среди его предков – одна из первых русских поэтесс Анна Бунина, которую сам Иван Крылов называл «Русской Сапфо». Не говоря уж про Василия Жуковского, чей, как бы сейчас сказали, "биологический отец" - помещик Афанасий Иванович Бунин. Но отец писателя быстро разорился, страдал запоями… Он не мог даже оплачивать учёбу сына. Бунин так и не окончил Елецкую гимназию и в университет не поступил. Но написал в 1900 году ностальгический рассказ о прежнем укладе помещичьей жизни, которая уже ко времени написания казалась навсегда утраченной. Ностальгия, тоска и острый вкус. Обостренное обоняние помогло Бунину найти свой стиль в прозе, свою интонацию, вкус к скупой и точной фразе. Это почти очерки, никакого сюжета, но всё сказано. В пародийном рассказе Александр Куприн так передразнивал бунинский стиль: «Где ты, прекрасное время пирогов с груздями, борзых, густопсовых кобелей, отъезжего поля, крепостных душ, антоновских яблок, выкупных платежей?»

ОДИНОЧЕСТВО

Хотя в поэзию Бунин пришел под впечатлением стихов Надсона, от его первых сборников веяло академическим холодком. Казалось, он никогда не был молод. Умеренность, некоторое высокомерие, выверенный слог… Только ко времени написания этого стихотворения в его поэзии появилась боль. Сдержанная, но боль. Так родился его шедевр – «Одиночество». Рассказ о человеке, которому все-таки хватает сил, чтобы пережить расставание. Вера Муромцева вспоминала о 1903 годе: «Лето было урожайное, он написал 33 стихотворения. Особенно имело успех «Одиночество», посвящённое художнику Нилусу». Петр Нилус – замечательный одесский художник, яркая личность. Бунин подсмотрел его печальную фигуру за мольбертом. Остальное в стихотворении – скорее от автора, чем от адресата. Незабываем финал стихотворения, в нем – ключ к бунинской лирике, которую клонит к очаровательным прозаизмам, к докторской точности формулировок:

- Мне крикнуть хотелось вослед:

- «Воротись, я сроднился с тобой!»

- Но для женщины прошлого нет:

- Разлюбила — и стал ей чужой.

- Что ж! Камин затоплю, буду пить…

- Хорошо бы собаку купить.

Сроднился Бунин именно с одиночеством. Этот мотив сквозит в его стихах.

ДЕРЕВНЯ

Эта повесть вышла в 1910 году. Горькая история о вырождении деревни, о разрушении семьи. Дотошный реализм, который дал повод обозревателю «Нового времени» назвать повесть «пасквилем на Россию». Но публика в то время жаждала неприглядной правды, к тому же Бунин показал себя замечательным живописцем, мастером минорных тонов. У него имелась академическая репутация, теперь проявилась и читательская любовь. Он вспоминал: «Популярность моя началась с того времени, когда я напечатал свою «Деревню». Это было начало целого ряда моих произведений, резко рисовавших русскую душу, её светлые и тёмные, часто трагические основы. В русской критике и среди русской интеллигенции, где, по причине незнания народа или политических соображений, народ почти всегда идеализировался, эти «беспощадные» произведения мои вызвали страстные враждебные отклики. В эти годы я чувствовал, как с каждым днем всё более крепнут мои литературные силы».

«Деревня» – это не тот Бунин, которого читают взахлеб. Тяжелая, даже жестокая повесть о горемыках. Очень важная для автора и его судьбы.

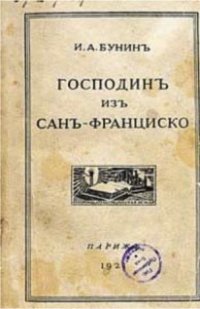

ГОСПОДИН ИЗ САН-ФРАНЦИСКО

В 1915 году вышел рассказ, ставший для Бунина пиковым, ключевым. Влияние и богатство перед лицом смерти – сущий пустяк, а жизнь – как один вздох. Внешне Бунин следует толстовской «Смерти Ивана Ильича», но Бунину в большей степени свойственна привязанность к земному существованию. Пароход «Атлантида» «был похож на громадный отель со всеми удобствами». Бунин много путешествовал и знал, о чем пишет. Это притча. Проза, ритмически организованная. Никто даже не запомнил имени состоятельного «господина из Сан-Франциско», который умер в путешествии, а жизнь вокруг продолжала течение. «И опять мучительно извивалась и порою судорожно сталкивалась среди этой толпы, среди блеска огней, шелков, бриллиантов и обнаженных женских плеч, тонкая и гибкая пара нанятых влюбленных: грешно-скромная девушка с опущенными ресницами, с невинной прической, и рослый молодой человек с черными, как бы приклеенными волосами, бледный от пудры, в изящнейшей лакированной обуви, в узком, с длинными фалдами, фраке — красавец, похожий на огромную пиявку».

Бунин написал рассказ за несколько дней, увидев в магазинной витрине обложку повести Томаса Манна «Смерть в Венеции». Повлияли на него и сообщения о катастрофе «Титаника». Разгоралась Первая мировая война – и в воздухе витало предчувствие близкой катастрофы. Все это есть в бунинской прозе. Острота притчевой фабулы – редкость для Бунина. Тем важнее этот рассказ.

«И ЦВЕТЫ, И ШМЕЛИ, И ТРАВА, И КОЛОСЬЯ…»

В июле 1918 года, в бурлящей и голодной Одессе Бунин не только записывал свои нервные впечатления от революционной действительности, но и написал такие стихи:

- И цветы, и шмели, и трава, и колосья,

- И лазурь, и полуденный зной…

- Срок настанет — Господь сына блудного спросит:

- «Был ли счастлив ты в жизни земной?»

- И забуду я всё — вспомню только вот эти

- Полевые пути меж колосьев и трав —

- И от сладостных слёз не успею ответить,

- К милосердным коленям припав.

Цветы распускались в Одессе даже в 1918 году. Тем более что Бунины жили в пригороде, в доме с садом. Как они вспоминали – райском.

Он еще не знал эмиграции, но предчувствовал, что придется надолго расставаться с Россией. Да и переезд в Одессу Бунин воспринимал как разлуку с Родиной. Стихотворение часто сопоставляют с евангельской притчей о блудном сыне. Но, думаю, важнее другой мотив. Он благодарит Бога не за прощение грехов, а за гармонию мира. За «цветы, и шмели, и трава, и колосья». Это самый сильный образ этого стихотворения, в котором мы видим не застегнутого на все пуговицы поэта-академика, а исповедующегося человека.

МИТИНА ЛЮБОВЬ

В эмиграции Бунин – опытный путешественник – не потерял ни вдохновения, ни профессиональной сноровки. Эта повесть в ином исполнении могла бы показаться бульварной: любовь, страсть, самоубийство. Откровенность, которая притягивает молодых читателей – верно, Бунин рассчитывал и на коммерческий успех. Это первая бунинская сюжетная повесть без социальной подоплеки, привычной для русской литературы. И Бунин так точно и ясно открыл любовные переживания героя, что трудно ему не сопереживать.

Фабула немного напоминает толстовского «Дьявола». Бунин чтил Льва Толстого и пытался его понять, хотя в их мировоззрении мало что совпадает. Бунин даже посвятил яснополянскому гению философское эссе «Освобождение Толстого» – совершенно не бунинское по проблематике. Но он умел многое, умел удивлять.

Бунин освободил повествование от толстовских рефлексий. Утратилась глубина. Но добавилось легкого дыхания. Герой страдает только из-за любви, душевные метания и раскаяние здесь неуместны. Есть в этой повести грусть жизнелюбивого человека. Федор Степун писал, что в этой повести важна «метафизика», «знаки космического пола». Думаю, это все-таки не о Бунине. Там есть иное – «запах дождя, запах распаханной, готовой к оплодотворению земли, запах лошадиного пота и воспоминание о запахе лайковой перчатки».

Лев Толстой страдал от греховности человеческой природы, а Бунин – подробно и поэтично описывал оттенки чувства, приводящего молодого человека к трагедии, не осложняя фабулу религиозными рефлексиями. И в финале Митя «поймал холодный и тяжелый ком револьвера и, глубоко и радостно вздохнув, раскрыл рот и с силой, с наслаждением выстрелил». И – никакого морализаторства.

ЖИЗНЬ АРСЕНЬЕВА

Иногда эту вещь называют единственным романом Бунина. Иногда – поэмой в прозе. Вообще-то это автобиография вымышленного человека. Влюбленности, постижение мира, учеба – настоящее воспитание чувств на фоне изысканно и бегло описанной природы. Сам Бунин избегал жанровых определений. Писал он это полотно, вопреки обыкновениям, несколько лет. Получилась огромная картина жизни человека, в которой проявился бунинский характер, внимательный к чувствам и инстинктам, избегающий громоздких социальных и философских построений. Бунин оставался белой вороной в литературе. «Не рождаемся ли мы с чувством смерти? А если нет, если бы не подозревал, любил ли бы я жизнь так, как люблю и любил?» – для многих его современников в литературе эти вопросы казались слишком приземленными. А его интересовали именно они. Не монах, не революционер, не подвижник. Человек, который умеет печалиться и наслаждаться. Эгоист? Их так мало в череде писателей в пророческих тогах. «Жизнь Арсеньева» приняли не все. Но сегодня ясно, что это повествование – один из ключевых образцов бунинского стиля.

ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ

Во время войны и в первые годы после Победы Бунин сочинял цикл рассказов «Тёмные аллеи» – вероятно, хотел напрочь отгородиться от безумия 1940-х. Это ностальгический «Декамерон» пожилого человека, написанный в лаконичной и изысканной манере, как будто каждое слово Бунин измерял на аптекарских весах. Конечно, его упрекали: идёт мировая бойня, а он все составляет летопись отрывочных любовных похождений. Там даже особенной тоски по Родине нет – только печаль по молодости, когда хватало сил на романы, рестораны, переезды… Некоторые сюжеты – как из жестоких романсов. Встретил барин молодку, а потом забыл. А другой застрелился из-за ревности. А третья наложила на себя руки, когда молодой вертопрах её забыл… Несколько десятков коротких сюжетов о любви и смерти. Причем – о телесной любви, о которой из русских новеллистов до Бунина никто не писал так откровенно. Поэтому и читали этот сборник в юности тайком от родителей. Как Мопассана.

«Скользкая эротика, забава бывших и, слава Богу, изгнанных из быта барчуков, растлевавших своих горничных», – писал о «Тёмных аллеях» Георгий Гребенщиков, один из самых популярных в эмиграции романистов. Всё это действительно есть в поздних рассказах Бунина. Но есть там и другое – тонкое чувство меры. Проза, в которой над каждой паузой между словами можно размышлять часами. Прошло время – и главной оказалась именно эта литературная гармония, а «Тёмные аллеи» уже рекомендуют для чтения школьникам. А рассказы там есть, без преувеличений, гениальные.

"В Ницце теперь чудесно, Генрих отличный товарищ... а главное, всегда кажется, что где-то там будет что-то особенно счастливое, какая-нибудь встреча... остановишься где-нибудь в пути — кто тут жил перед тобою, что висело и лежало в этом гардеробе, чьи это забытые в ночном столике женские шпильки? Опять будет запах газа, кофе и пива на венском вокзале, ярлыки на бутылках австрийских и итальянских вин на столиках в солнечном вагоне-ресторане в снегах Земмеринга, лица и одежды европейских мужчин и женщин, наполняющих этот вагон к завтраку... Потом ночь, Италия... Утром по дороге вдоль моря к Ницце то пролеты в грохочущей и дымящей темноте туннелей и слабо горящие лампочки на потолке купе, то остановки и что-то нежно и непрерывно звенящее на маленьких станциях в цветущих розах, возле млеющего в жарком солнце, как сплав драгоценных камней, заливчике... И он быстро пошел по коврам теплых коридоров Лоскутной".