Текст: Павел Басинский / РГ

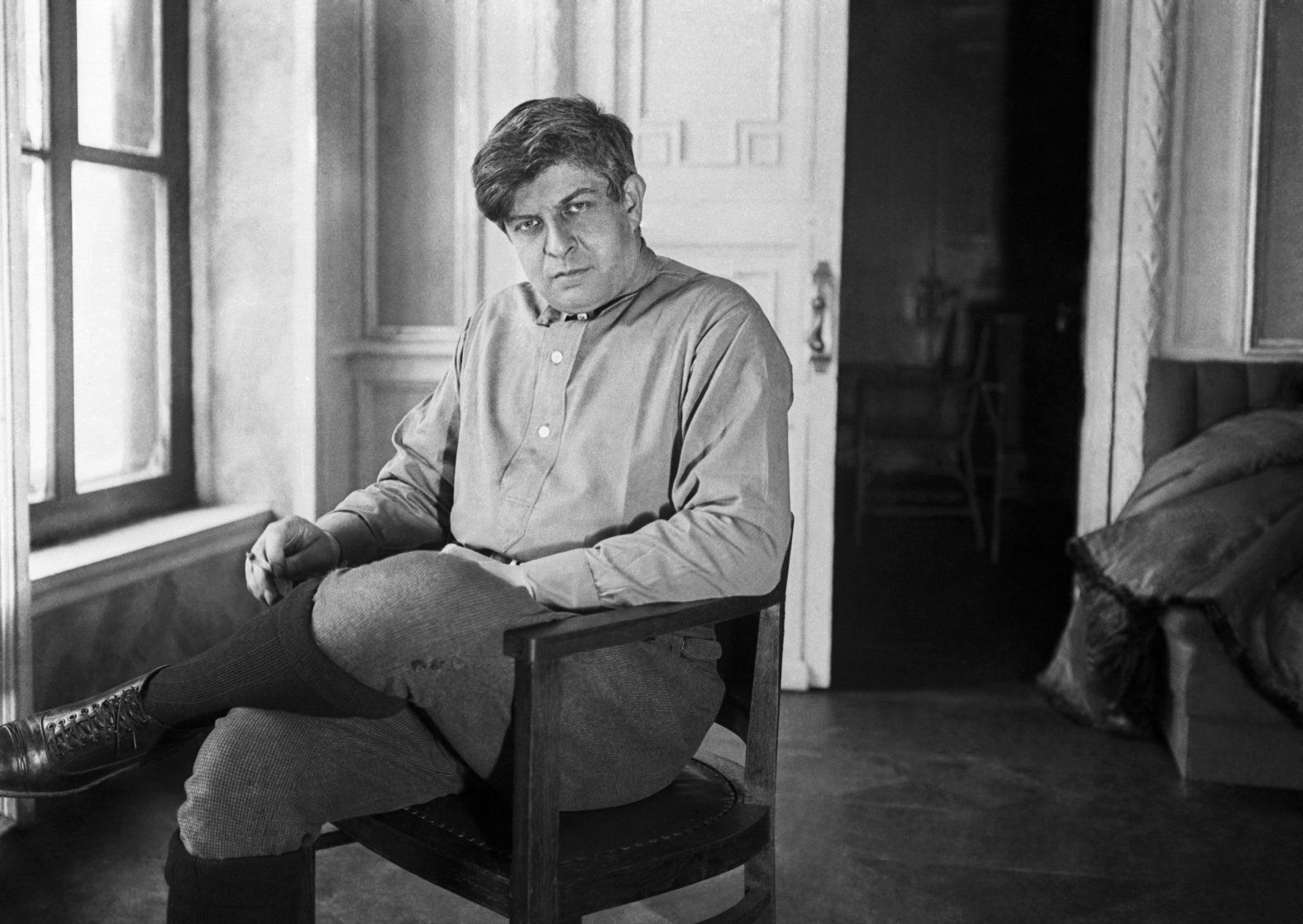

Он родился 3 ноября (22 октября по старому стилю) 1895 года в Одессе на Ремесленной улице в семье приказчика магазина готового платья Годеля Мошковича Дзюбана и домохозяйки Иты Абрамовны (урожденной Шапиро). Учился в одесском училище Святого Павла при евангелическо-лютеранской церкви, затем в реальном училище им. В.А. Жуковского, а потом на землемерном отделении Политехнических курсов.

О том, каким будущий поэт Эдуард Багрицкий был учеником, вспоминал его однокашник Даниил Деснер:

"Два года в первом и во втором классе: 1905 и 1906 годы я сидел с Эдькой за одной партой. Нужно сказать, что учился он не особенно успешно, но зато карикатуры на педагогов рисовал он мастерски, и по нашей просьбе, моментально, на рисовальной бумаге карандашом или углем появлялась удивительная по сходству карикатура".

Он же вспоминал, что Эдьку исключили из училища "за тихие успехи при громком поведении".

Главным увлечением юного Эдуарда были певчие птицы, которых у него было множество. Об этом писал хорошо знавший его Константин Паустовский:

"Багрицкий много рассказывал мне о своих одесских птицах. Но я знал это сам. Я был однажды у него на Стеновой улице и помню сплошной треск, щебет, свист и чириканье в клетках, подвешенных высоко под потолком. Брызги воды летели на головы из клеток, где птицы мылись в цинковых мисках, трепеща крыльями. По словам Багрицкого, все это были самые редкие и самые дорогие птицы, хотя выглядели они затрапезно и довольно жалко. Он покупал их на окраинных базарах, ловил в степи за Фонтаном, выменивал на соль и табак. У него были паутинные сети для ловли птиц и разнообразные дудочки и манки".

Неслучайно первое стихотворение, принесшее ему известность, называлось "Птицелов". И хотя речь в нем шла о немецком парне Диделе...

- Так идет веселый Дидель

- С палкой, птицей и котомкой

- Через Гарц, поросший лесом,

- Вдоль по рейнским берегам...

…автобиографические истоки этих строк очевидны.

Позже, сделав Эдуарда Багрицкого одним из персонажей своей мемуарной повести "Алмазный мой венец", его друг Валентин Катаев даст ему литературную кличку Птицелов. Но это произойдет уже в конце 70-х годов, спустя более сорока лет после смерти Багрицкого. А в 1925 году он выведет своего одесского друга в рассказе "Бездельник Эдуард" в весьма карикатурном виде. И пернатым тварям здесь тоже достанется. Поэт и бездельник Эдуард Точкин так надоест своей жене своим увлечением птицами, на покупку и кормежку которых начнет уходить все ее жалованье, что она незаметно от мужа начнет их истреблять одну за другой.

В начале века было модно присваивать себе "цветные" псевдонимы. Так появились Андрей Белый (Борис Бугаев), Саша Черный (Александр Гликберг). Товарищ Эдуарда по одесскому поэтическому цеху, ныне забытый поэт Натан Шор, стал Анатолием Фиолетовым, а Эдик Дзюбан - Эдуардом Багрицким.

Багрицкий - от эпитета "багровый". Это сильный, агрессивный псевдоним. Рано начав писать стихи, Багрицкий подражал раннему Николаю Гумилеву с его рыцарями и конквистадорами, воспевал пиратов и стихию морской пучины. И внешне он вполне походил на "мачо". Валентин Катаев писал:

"Его руки с напряженными бицепсами были полусогнуты, как у борца, косой пробор растрепался, и волосы упали на низкий лоб, бодлеровские глаза мрачно смотрели из-под бровей, зловеще перекошенный рот при слове "смеясь" обнаруживал отсутствие переднего зуба. Он выглядел силачом, атлетом. Даже небольшой шрам на его мускулисто напряженной щеке - след детского пореза осколком оконного стекла - воспринимался как зарубцевавшаяся рана от удара пиратской шпаги".

При этом Багрицкий с детства страдал бронхиальной астмой, от которой и скончался довольно рано. Не умел плавать и панически боялся воды, не подходя к морю ближе чем на двадцать метров. Пережив голодные годы, был тем не менее крайне избирателен в еде, не переносил, например, жидкой пищи.

Он вошел в историю советской поэзии как "жестокий" романтик, певец революционного насилия. Но лучшие его стихотворения - "Ночь", "ТВС", "Смерть пионерки" - написаны от лица туберкулезника и о девочке, умирающей от скарлатины на руках у матери. А в его самой известной поэме "Дума про Опанаса" махновец Опанас долго страдает и колеблется, прежде чем застрелить комиссара Когана, которого он ненавидит... И в этом главный парадокс этого романтика.

Раннего Багрицкого, как и Катаева, среди всей одесской поэтической молодежи выделил еще Иван Бунин во время своих одесских мытарств, описанных в "Окаянных днях". Хотя отношение "академика" и без пяти минут эмигранта к молодым, как он считал, "приспособленцам" сильно изменилось во время прихода в Одессу Красной армии.

В отличие от Катаева у выходца из еврейской среды Багрицкого особого выбора не было. Примкнуть к белым (как Катаев) или махновцам он не мог. В апреле 1919 года он добровольцем вступил в Красную армию, служил в Особом партизанском отряде, а затем в должности инструктора политотдела в отдельной стрелковой бригаде. Вернувшись в Одессу, вместе с Катаевым и Юрием Олешей работал в Бюро украинской печати, затем как поэт и художник служил в южном отделении РОСТА (Российского телеграфного агентства). Печатался в одесских газетах и юмористических журналах под разными забавными псевдонимами, в том числе женским - Нина Воскресенская.

Наконец, в 1925 году уже обосновавшийся в Москве Катаев не без труда вытащил его в столицу, привел в литературную группу "Перевал" и столичные журналы и издательства. Жил в Кунцеве на улице Пионерской (бывшей Монастырской, ныне улица Багрицкого). В 1932 году, незадолго до смерти, написал стихотворение "Смерть пионерки". В основу лег реальный сюжет - смерть 13-летней дочки хозяина дома в Кунцеве, где в середине 20-х жил Багрицкий, позже перебравшийся в Камергерский переулок в знаменитый "Дом писательского кооператива".

Это стихотворение по праву считается одним из лучших и уж точно самых известных в творчестве Багрицкого. Не одно поколение простых советских людей знало его наизусть, прочитав еще в школе. Именем Багрицкого советские люди называли своих сыновей, как это случилось с Эдиком Савенко, позже ставшим знаменитым поэтом, прозаиком и политическим деятелем Эдуардом Лимоновым. И это не стоит объяснять только тем, что "Смерть пионерки" полюбилась Сталину. В этом стихотворении действительно есть невероятная поэтическая мощь:

- Нас водила молодость

- В сабельный поход,

- Нас бросала молодость

- На кронштадтский лед.

- Боевые лошади

- Уносили нас,

- На широкой площади

- Убивали нас.

- Но в крови горячечной

- Подымались мы,

- Но глаза незрячие

- Открывали мы.

- Возникай содружество

- Ворона с бойцом -

- Укрепляйся, мужество,

- Сталью и свинцом.

- Чтоб земля суровая

- Кровью истекла,

- Чтобы юность новая

- Из костей взошла.

Это стихотворение абсолютно безупречно с точки зрения революционного пафоса и романтики. Но не забудем, что речь в нем идет об ином. Неутешная и глубоко верующая мать умоляет умирающую дочь надеть перед смертью крестильный крест, понимая, что это значит, а дочь, чтобы не предать своих товарищей-пионеров, отказывается это сделать. Здесь конфликт не только матери и дочери. Здесь страшный цивилизационный шов, кровоточащий рубец, перерезавший всю Россию.

Так же внимательно нужно читать и другие стихи Багрицкого - "Ночь" и ТВС, где туберкулезный больной (альтер эго самого автора?) беседует с призраком Феликса Дзержинского. В первом - лирический герой в больнице. Наступает ночь. Москва готовится к ночной жизни. "Торговец, расталкивая жену, окунается в душный пух". "Фотогеничный рот дырявым шарфом обмотав, идет на промысел вор". "Ундервудов траурный марш покинув до утра, конфетные барышни спешат встречать героев кино". "Над столом вождя - телефон иссяк". А у больного - "Свой символ веры - ночной горшок". Во втором - в такой же атмосфере ночной болезненной тоски герою является мертвый Дзержинский...

- Как бы продолжая давнишний спор,

- Он говорит: "Под окошком двор

- В колючих кошках, в мертвой траве,

- Не разберешься, который век.

- А век поджидает на мостовой,

- Сосредоточен, как часовой.

- Иди - и не бойся с ним рядом встать.

- Твое одиночество веку под стать.

- Оглянешься - а вокруг враги;

- Руки протянешь - и нет друзей;

- Но если он скажет: "Солги", - солги.

- Но если он скажет: "Убей", - убей.

Нужно быть глухим и слепым, чтобы воспринимать последние две строки как декларацию самого автора. Как лозунг, как поэтическое кредо.

И столь же глухо и слепо многими воспринимается незаконченная предсмертная поэма Багрицкого "Февраль", где есть сцена встречи во время облавы бывшего застенчивого еврейского мальчика, а теперь помощника комиссара с проституткой, когда-то гордой гимназисткой, в которую еврейский мальчик был безнадежно влюблен. Почему-то она прочитывается как сюжет "изнасилования чекистом бывшей гимназистки", как акт социальной и национальной мести, хотя ничего подобного в ней нет. Речь идет о двух людях, которых мировая война и революция вышибли из традиционных социальных страт и навязали совсем не свойственные им роли.

Что, например, означает "содружество ворона с бойцом", воспетое им в стихотворении "Смерть пионерки"? Что значат эти строки из другого стихотворения: "От черного хлеба и верной жены / Мы бледною немочью заражены..."?

Или вот эти, исполненные бездонной тоски строки:

- Копытом и камнем испытаны годы,

- Бессмертной полынью пропитаны воды, -

- И горечь полыни на наших губах…

- Нам нож - не по кисти,

- Перо - не по нраву,

- Кирка - не по чести

- И слава - не в славу:

- Мы - ржавые листья

- На ржавых дубах…

- Чуть ветер,

- Чуть север -

- И мы облетаем.

- Чей путь мы собою теперь устилаем?

- Чьи ноги по ржавчине нашей пройдут?

- Потопчут ли нас трубачи молодые?

- Взойдут ли над нами созвездья чужие?

- Мы - ржавых дубов облетевший уют…

- Бездомною стужей уют раздуваем…

- Мы в ночь улетаем!

- Мы в ночь улетаем!

Кто эти "мы"? Загадка!

Кстати, именно Багрицкий был одним из любимых поэтов Иосифа Бродского.

"Он был бродягой, сидевшим дома, но ни на одно мгновение болезнь не забрала над ним духовной власти…" Это из писательского некролога Эдуарду Багрицкому, который совместно написали Валентин Катаев и Юрий Олеша. Он скончался в Москве 16 февраля 1934 года, не дожив несколько месяцев до Первого съезда советских писателей.