Текст: Мршавко Штапич

Международная Белградская книжная ярмарка растянулась на целую неделю октября. На нее, в том числе, привезли из России 500 русских книг и приехала большая делегация русских писателей. Один из них, Артем Ляшенко, пишущий прозу под хорошо соответствующим этой ярмарке именем Мршавко Штапич, поделился с нами впечатлениями – в своей сугубо авторской оптике, оптике автора «Плейлиста волонтёра» и «Устойчивого развития»

Записки о неделе, проведенной в Сербии

Это – записки, урывки, попытки мысли, что-то вроде черновика для нестрогой хрии*.

Перемены

Обозреть любопытные перемены в Сербии можно, но они будут или слишком понятны, или мало понятны русским – например, судя по всему, молодежные кафаны все больше входят в моду: если раньше можно было зайти с улицы в толстовке, то теперь за столик положен депозит, и немалый, девушки тратят уйму времени для приготовлений, парни также приводят себя в порядок. Туристов стало больше, Белград стал чище. Нефтяников трясет, только что прилетели санкции, люди боятся за свое будущее, заправки работают на запасах, слухи все ярче и все страшнее. В окнах философского факультета на улице Князя Михаила – девизы бунтующих студентов, и часто – на немецком, английском и латыни, что указывает на природу и происхождение бунта. Впрочем, даже и присматриваться к этому неинтересно, все это известно и все это мы уже видели.

Оставим новости и политику на Балканах тем, кто этим занимается всерьез.

Мне же интересно настоящее, сербское, твердое. Оно – высечено в шумадийском камне.

Величайший нищий

- Гуча, 1893. године, покојник умро у својој 43. години

- Овде почива раб Божији

- Гаврило Гавриловић

- највећи сиромах села Гуче.

- То што је Гаврило бијо врло поштен

- кои би пре умро од глади

- а не би туђе узео

- овај споменик подигоше му

- више грађана из места

- а и са стране

- својим добровољним прилозима.

- Ово нека служи за углед

- осталим сиромасима

- те нека се и они

- на Гаврилово поштење угледају.

- Гуча, 1893 г., человек скончался в возрасте 43 лет.

- Здесь покоится раб Божий

- Гаврило Гаврилович

- величайший нищий села Гуча.

- За то, что Гаврило был очень честен,

- и скорее бы умер от голода,

- чем взял бы чужое,

- этот памятник воздвигли ему

- большое количество местных жителей

- и людей из других мест

- на свои добровольные пожертвования.

- Пусть это послужит примером

- для остальных бедных,

- и пусть они также

- возьмут в пример честность Гаврила.

Текст эпитафии на сербском приведен с орфографическими ошибками, допущенными каменотесами. Надгробие находится на кладбище у Драгачево; текст эпитафии был записан журналистом Радованом Маринковичем, затем, около двадцати лет назад, переписан переводчицей Радмилой Мечанин, уроженкой тех же мест.

Эта надпись рассказывает о сербском народе больше, чем вы можете узнать за неделю пребывания в Белграде.

Гаврила Гаврилович – это символ антиевропы. Если Европа – это великий грабитель, то Гаврила Гаврилович – это брат той вдовы, что внесла свою маленькую и великую лепту. Благословенна Сербия, помнящая Гаврилу, благословенна Сербия, помнящая о вдове.

Радмила Мечанин, поделившаяся со мной текстом эпитафии, собственно, и позвала меня в Белград. В прошлом году она пришла на русский стенд и спросила у ответственных за русскую делегацию: “Почему вы не привозите Штапича?” Видимо, они не нашли сил возразить, что Штапич и не лауреат, и не стипендиат, и не автор бестселлеров, и просто привезли. Возможно, что они вообще впервые услышали о Штапиче от Радмилы. Но отказать ей, переводчице и “Лавра”, и “Обители”, и “Зулейхи…” – не смогли.

Предпочитаю думать, что меня через Радмилу позвала сама Сербия, и позвала главным образом для того, чтобы я узнал о Гавриле Гавриловиче. Одно это стоит шести потраченных дней. Одно это укрепляет меня в любви к братскому народу, обнадеживает меня и согревает.

Внутренний серб

Вообще любить Россию надо только так, как это делают многие сербы. Они любят ее как мать, как мечту, целиком, без всяких ограничений и возражений. Любят как нечто совершенное, как идеал, как, в некотором смысле, предтечу будущего Царства, хотя, конечно, времени для Царства не существует. Сама Любовь снисходит до времени только для жертвы, но и жертва имеет вневременной характер.

Среди нас же есть люди, которые любят Россию до 1917 года, Россию до 1991 года, любят Россию, которая где-то там маячит за неким временным горизонтом. Это удивительно, ведь нельзя любить мать вчера, сегодня или завтра. Мать можно любить только вне времени, потому что, как сказано выше, Любовь не подвержена времени, Любовь совершенна и вечна, иначе это не Любовь.

Медиа и рок-звезды

Православный богослов, то есть для нас, русских, брат, хоть и француз, Ларше, соглашается с Маклюеном, сформулировавшим сущность современных медиа: “Передатчик оказывает гораздо большее влияние на образ жизни людей, на их образ мыслей и действий, чем само сообщение”. Ларше, рассуждая о воздействии информации, пытается найти средства для избавления от информационной зависимости. Мне же эта формула близка, если вынести ее за пределы рассуждения о медиа. Закон этот успешно применяется в области искусства. Рассмотрим на примере современной русской литературы.

Только литература, благодаря своим передатчикам – великому Лимонову и сменившему его Прилепину, выставила на фронт батальоны солдат. Все прочие виды искусства вместе взятые не могут сделать для Отечества и десятой доли того, что сделали два поочередно главных русских писателя последних сорока лет. Только литература в лице Долгаревой и других поэтов молниеносно отреагировала на происходящее.

Русская литература оказалась впереди всех искусств, когда речь зашла о защите Родины. При этом (о, как прав Ларше) – далеко не все те, кто слышал речи или читал публицистику наших лучших, хоть раз держали в руках их романы. Передатчик, сам писатель, и есть фигура, которая ведет за собой людей.

Писатель сегодня способен вести людей на смерть ради идеи. Потому что главные русские писатели – суть рок-звезды, лидеры и вожди одновременно.

Лимонов – наш суперпанк, гипергонзо, или еретик, или юродивый, скиталец и аскет, пускавшийся в авантюры, за свои деньги ездивший на Балканы, на войну, потерявший заработок во Франции оттого, что встал на защиту несчастных сербов в тяжелое для них время.

Прилепин – наш супергерой, воплощение верности, то ли праведник, то ли бунтарь, Никон и Аввакум в одном, истинный нижегородец, солдат своей страны, человек, который выдерживает подрыв мины, и, собранный заново на хирургическом столе, вновь облекается в цвета войны.

Фигуры больших писателей сами по себе – литература, сами по себе – идея; их пути неповторимы. Не это ли нам доподлинно доказывает биография Лимонова, которая стала бестселлером во Франции? Не об этом ли нам неявно, но говорит Прилепин, когда его “Есенин” становится бестселлером у нас?

Лимонова в Сербии любили так, что он не мог пройти по улице, его обнимали незнакомые люди. Полные залы собирались, чтобы услышать его.

Одному Прилепину известно, сколько багажных мест ему бы потребовалось, чтобы вывезти всю подаренную ему сербами ракию.

Радмила говорит, что этих двоих Сербия принимала по-разному. Лимонов все-таки был как бы иностранец, внешняя сила, а Прилепин – все равно что свой.

Я же уверен, что и внутри Лимонова жил, и внутри Прилепина живет тот самый внутренний серб. Они – не родные братья, но какие-то родственники Гаврилы из Гучи. И памятник на могиле Лимонова, как и памятник Гавриле, установлен на народные средства. Лимонов, как и Гаврила, ничего не нажил.

Сербия же, таким образом – страна, где можно свериться с внутренним сербом через народ Гаврилы.

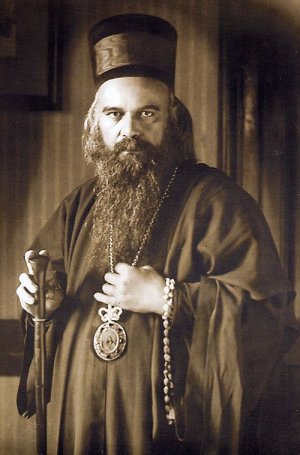

Святой Николай (Велимирович)

Из всех великих сербов наибольший мой интерес вызывает святитель Николай (Велимирович). Изумительного ума владыка, точнейшей прозорливости. В 20-х годах XX века он написал книгу, в которой предсказал и Вторую мировую, и даже события 11 сентября 2001 года в США, но на этом не остановился и с богословской расстановкой, впрочем, популярно и легко, растолковал причины и сущность войн вообще. Книга эта называется “Война и Библия”.

В книге владыка рассматривает эпизоды Ветхого Завета с точки зрения вмешательства Создателя в войны. Святитель связывает отпадение народов от веры с войнами и пленениями, указывает на роль народного покаяния, на вид особой пирровой победы (пленение Лота), говорит о роли главы народа, исследует и множество других аспектов войн. Так или иначе война – всегда является частью взаимоотношений народа и Создателя. Войну на себя навлекает сам народ, последствия определяются Господом.

В конце каждой главы даны понятные, простые, разжеванные выводы. Книгу Велимировича вообще можно считать практическим руководством по избежанию войн. Касается святой Николай и Косовской битвы, и татаро-монгольского ига, и падения Византии, и балканских войн, и Русско-японской войны с последующей революцией 1905 года, и некоторых других конфликтов. Все – доказательно, понятно и строго.

Последняя же глава называется “Евангелие и война”. Там владыка также краток и ясен:

Это та война, в которой, видимо, Гаврила из Гучи, бедный крестьянин Шумадии, сумел одержать верх.

“Те, кто не ведет брань с самим собой, со своими страстями, пороками и грехами, неминуемо ведут ее с Богом и со своими ближними”, – вот один из выводов евангельской главы. Тут и комментировать – нечего.

Очевидно, что главные русские писатели и поэты всегда несли скорби народа вместе со своим народом. Лидеры нашей культуры были – и будут рядом со своими людьми и во время наказания, то есть урока, попущенного Создателем. Понятно, что наказание (урок) несут плоть и душа, наказание дается натурально, иначе оно не будет воспринято. Способность принять это делает наших лучших великими. Так они становятся участниками эпоса, всеобщего мифа о России, самой истории.

Об этом замечательно пишет Долгарева, используя расхожее американское выражение, но наполняя высказывание новым, смиренным смыслом: “Выключается свет / Ночь будет чудищ полна / Но права моя страна или нет / это моя страна”.

О тексте

Рака с мощами святого Николая – в храме монастыря у деревни Лелич, на родине святого. Удивился, что не подписана – у нас всегда есть таблички. Поскольку мне не было известно, может ли покоиться в церкви иной святой, пришлось уточнять.

Велимирович оставил большое богословское наследие. Гаврила из Гучи – не оставил ни слова, все его сообщение – это сообщение о нем в эпитафии.

Передатчик больше самого сообщения – верно говорит Ларше, но зря ему это не по душе. Несомненно то, что и святой Николай, и Гаврила из Гучи – несоизмеримо больше любого собственного текста или текста о них.

И Лимонов, и Прилепин – больше любого собственного текста.

Передатчик больше сообщения. И это не обязательно худо.

*Хрия – (от др.-греч. χρεία) — форма рассуждения, характерная для античной риторики. Цель хрии — разъяснить, доказать или опровергнуть какое-либо утверждение.

От редакции

Белградская международная книжная ярмарка проходила с 25 октября по 2 ноября 2025 г. В ней принимали участие 16 российских писателей, переводчиков, блогеров и продюсеров, которые провели на российском стенде и за его пределами свыше 40 встреч с читателями, круглых столов и презентаций. Российское участие в Белградской международной книжной ярмарке организовано Российским книжным союзом при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.