Текст: Фёдор Косичкин

-

Максим Горький — великий пролетарский писатель, основоположник социалистического реализма

Это клише впечаталось в наше сознание, именно ему мы обязаны многочисленным памятникам, улицам и паркам имени Горького, разбросанным по городам и весям страны. Но Горький всю жизнь имел довольно опосредованное отношение к пролетариату в классическом марксовом понимании: он происходил из мещанской среды, никогда сам не работал на крупном заводе, прославившись, вел образ жизни богемного буржуа, а герои его главных произведений — купцы, то есть те же буржуа, и «босяки», то есть люмпены. Даже в Ниловне, героине знаменитой «Матери», если проанализировать ее непредвзято, проще разглядеть не рост классового самосознания, а нарастание христологических черт.

-

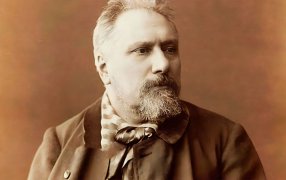

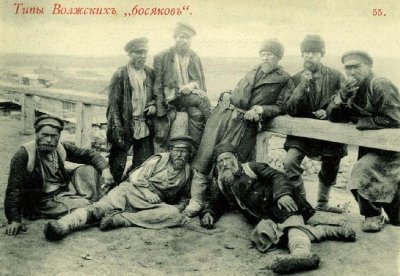

Горький вышел из самых низов русского общества, был «босяком» и донес до верхушки «народную правду»

Насчет того, что «донес», спорить невозможно, да и не нужно; а вот с «низами» вопрос растяжимый; конечно, по сравнению с аристократами Толстыми и Тургеневыми и даже с обедневшим, но древним родом Буниных семья Алёши Пешкова была простонародной; но все-таки дед Алёши Василий Каширин, в чьем доме он после ранней смерти отца вырос, был отнюдь не батраком, а «собственником бизнеса» — владельцем красильной мастерской. Да и босячество Горького — скорее концептуальный жест, чем суровая необходимость. Странствия его по югу России, сопровождаемые случайными заработками грузчиком, соледобытчиком и т. д., длились полтора года, в 1891—92-м годах, то есть возрасте 23—24 лет. Этот период жизни многие будущие писатели — да и вообще люди, выбивающиеся из заурядных, — проводили on the road, особенно в XX веке, и никто впоследствии не относился к этому как к чему-то необыкновенному.

-

Горький организовал издательство «Всемирная литература», чтобы подкормить оставшихся без средств к существованию литераторов

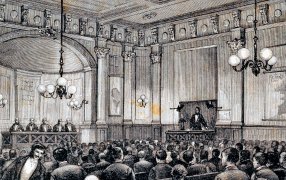

Конечно, этого веского мотива отрицать невозможно. Но все-таки сводить уникальный проект только к нему было бы несправедливо. Вовсе не только "в рассуждении, чего бы покушать" рьяно занялись поэтическими переводами практически все оставшиеся в советской России "серебряновечные" поэты. Многие из впервые пришедших тогда к письменному Слову людей горячо захотели овладеть "всеми накопленными человечеством сокровищами культуры", искренне веря, что знание Шекспира и Еврипида приблизит если не мировую революцию, то уж электрификацию всей страны. Даже Шариков, когда он мучает котов и строчит доносы на Преображенского, - отвратителен и смехотворен, но когда он готов мучить свою неокрепшую голову перепиской Энгельса с Каутским, — вызывает не только изумление, но и почти что сочувствие. Тогда-то и выяснилась острая нехватка корпуса переводов. Ведь если бы только-только заговоривший Полиграф Полиграфович смог засесть не за труды основоположников, а, допустим, за сонеты на смерть мадонны Лауры, было бы лучше всем: и самому Шарикову, и профессору Преображенскому, и - не в последнюю очередь - горничной Зине. Но труды основоположников были переведены, а классика - практически нет, а если переведена - то в расчете на знатоков и ценителей. Достаточно посмотреть величаво-тяжеловесные работы Вячеслава Иванова или Иннокентия Анненского. Так что лозунг "Приобщить широкие народные массы к сокровищам мировой литературы" вовсе не был пустым звуком для переводчиков старшего поколения, создавших школу советского поэтического перевода.

-

Подарив Горькому роскошный особняк миллионера Рябушинского на Никитских Воротах, Сталин тонко «протроллил» пролетарского писателя

Сталин, как известно, действительно отличался своеобразным чувством юмора и, разумеется, не мог не отметить вопиющих «ножниц» между приписываемым Горькому суровым «социалистическим реализмом» и «упадочнической» декадентской роскошью особняка работы Шехтеля. Но в практических действиях Сталин всегда руководствовался не тонкими штуками, а прагматическими соображениями — так, как он их понимал. Ему необходимо было иметь Горького «под рукой», чтобы приезжать запросто на вечерние (то есть ночные) разговоры и чтения, чтобы было где встречаться в неформальной обстановке с русскими и зарубежными писателями. Кроме того, Горький и в Сорренто, и на Капри жил в достаточно просторных особняках, окруженный многочисленными чадами и домочадцами. И наконец - для иерархического, кастового мышления, которым, вопреки лозунгам о равенстве и братстве, был пронизан весь советский менталитет (и мышление Сталина как его первооснова), не было ничего странного в том, что официального писателя № 1 одарили роскошным особняком.

-

Горький не получил Нобелевскую премию из-за того, что вернулся в СССР

Скорее наоборот. На рубеже 20—30-х годов Горький жил «на два дома», проводя по полгода в Сорренто не только из-за проблем со здоровьем, но и потому, что до него доходили сведения: Нобелевский комитет «дозрел» вручить свою награду русскому писателю — причем из числа тех, кто не связан с большевиками, которые чопорным шведским академикам казались тогда все-таки немного слишком экстравагантными. Но когда в 1933 году Нобелевскую премию получил Иван Бунин, Горький, которого искренне тянуло к новой, молодой русской литературе, вернулся в СССР уже окончательно.