Текст: Арсений Замостьянов, заместитель главного редактора журнала «Историк»

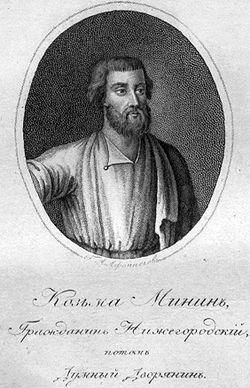

Для многих День народного единства, отмечаемый 4 ноября - праздник всё еще непривычный и даже загадочный. Слишком далеки от нас перипетии той войны, той борьбы за власть, которая завершилась избранием на царство династии Романовых. Но имена борцов с интервенцией - князя Дмитрия Пожарского, старосты Кузьмы Минина, патриарха Гермогена - из народной памяти не рассеялись. 4 ноября на центральных каналах идут кинофильмы, в которых размахивает мечом шлемоблещущий Пожарский. А что в изящной словесности?

Герой великодушный

Всё начиналось с летописцев, с наших первых историков… Они создали идеальный образ полководца-князя и возвысили Кузьму Минина - как пример верности Отечеству и вере. В народе о героях слагали песни - правда, не столь многочисленные и популярные, как про Стеньку Разина.

А время литературы началось в XVIII веке, когда славу спасителей России поддерживали писатели, пытавшиеся создать русский исторический пантеон - не хуже, чем у французских классицистов.

Благородный Пожарский стал любимым героем целого поколения русских поэтов-просветителей. В нем видели идеал государственного деятеля, целеустремленного и бескорыстного. Ведь он, одолев врага, отказался от притязаний на власть, скромно отошел в сторону. Не стал ни диктатором, ни кандидатом на престол, хотя и первое, и второе было князю вполне по силам. Он не любил кровопролития и действительно сторонился царедворческих интриг. И даже в народной песне, сложившейся, по-видимому, в XVII веке, в своем главном монологе Пожарский формулирует свое невластолюбивое кредо: «Ой вы гой еси, бояре - воеводы московские! // Не достоин я такой почести от вас, // Не могу принять я от вас царства Московского. // Уж скажу же вам, бояре — воеводы московские: // Уж мы выберем себе в православные цари // Из славного, из богатого дому Романова — // Михаила сына Фёдоровича». Этот мотив можно встретить во всех стихах, поэмах и драмах, посвященных спасителю России.

Считалось — и вполне обоснованно, — что русский князь достоин классической трагедии о долге перед государством и народом. Для него этот долг оказался важнее личной корысти и даже важнее честолюбия. Наконец, в конце XVIII века Михаил Херасков опубликовал трагедию «Освобожденная Москва», которая не только увидела сцену, но и стала началом плодотворной театральной традиции.

Гаврила Державин нашел самое точное и комплиментарное определение для Пожарского: «герой великодушный».

Гаврила Романович десятилетиями мечтал написать поэму или трагедию о своем любимом герое. Он даже придумал для него замысловатую любовную интригу. Но завершить удалось не всё. Остались яркие наброски, отрывки:

- Пою усердных войск российских воеводу,

- Который, усмирив крамолы непогоду,

- От внешних супостат Москву освободил,

- Наследный Россов скиптр наследнику вручил,

- А сам, — отрекшись быть державным властелином, —

- Подпорою царю, отечеству был сыном.

Державину не так уж часто удавался столь торжественный, раздумчивый тон. В разговоре о Пожарском он его сохранял безукоризненно.

Полноценную поэму о 1612 годе написал в 1807 году Сергей Ширинский-Шихматов - «Пожарский, Минин, Гермоген, или Спасенная Россия». Поэт, считавший себя учеником Державина, был мастером исторических эпопей. Его поэма панорамна, размашиста и выдержана в духе непоколебимого монархизма. В кульминации народ предлагает Пожарскому шапку Мономаха. Он достоин царских почестей! Но князь скромно отвечает отказом - и в этом его главный подвиг:

- Умерим радости чрезмерны,

- Возвысим святость древних прав,

- Явимся, россы, клятве верны;

- И Богу Божие воздав,

- Который рассудил правдиво

- С языком лютым нашу прю,

- Царево воздадим царю;

- Карая нас чадолюбиво,

- Всевышний ветвь царей укрыл

- От алчной злобы Годунова:

- Под сению его покрова

- Цветет Романов Михаил.

При этом, конечно, не учитывается, что Пожарский во время выборов царя и новой династии не был сторонником Романовых и только подчинился общему выбору…

«Карамзинисты» в те годы отчаянно боролись с Ширинским-Шихматовым как с литературным старовером. И молодой Пушкин оперативно сочинил на него ядовитую эпиграмму - одну из многих:

- Пожарский, Минин, Гермоген,

- Или Спасенная Россия.

- Слог дурен, темен, напыщен -

- И тяжки словеса пустые.

Думается, он написал бы это даже не заглядывая в поэму Шихматова: слишком силен был накал литературной войны. Напыщенности в «Спасенной России» и впрямь немало, и все-таки у поэма-монархиста получился не худший образец исторической поэмы. Ширинский-Шихматов учился не только у Ломоносова и Державина, но и у своих записных противников. Использовал гармонии Жуковского, да и молодого Пушкина. Не хватало ему малого - легкости.

В эпоху наполеоновских войн поэмы, пьесы, картины, проекты памятников, посвященные героическим событиям двухсотлетней давности, появлялись как из рога изобилия. В Пожарском и Минине еще до 1812 года видели вдохновителей народной войны против двунадесяти языков.

В том же 1807 году на сцене царила трагедия Матвея Крюковского «Пожарский». В послужном списке талантливого драматурга, прожившего лишь 30 лет, эта пьеса стала крупнейшей удачей. Из XXI века стих Крюковского выглядит непомерно возвышенным, но в эмоциональном накале ему не откажешь. «Имена Пожарского, Минина - героев бессмертных, самобытных, народных - всегда будут воспламенять нас восторгом. Доколе будет существовать великое царство Русское, дотоле, при гласе Пожарского: "К Москве!.." станут трепетать сердца истинно русские», - писал в рецензии на премьеру молодой Сергей Аксаков.

Перстень для поэта

Последним аккордом этой «Пожарианы» стала пьеса Нестора Кукольника «Рука Всевышнего Отечество спасла», прогремевшая на сцене Александринки в 1834 году, в лучшие времена николаевской России.

В наше время эта трагедия забыта напрочь. По существу, от нее осталось только заглавие - впрочем, и это немало. А в начале 1840-х патриотически настроенная публика носила Кукольника на руках. Его действительно читали и любили.

К тому времени у монархов почти отпала необходимость в придворных поэтах. Эту роль привычно исполнял Василий Жуковский, время от времени сочинявший «народные песни» во славу государя Николая Павловича, но ни прежнего пыла, ни прежнего значения эти сочинения не имели.

И даже Кукольник, которого упрекали в «подлом» верноподданничестве, вовсе не был ярым «охранителем» и придворным льстецом. К «старой аристократии» он относился критически, видел себя свободным художником, жрецом искусства, но не скрывал и искреннего патриотизма - в особенности в трактовке событий легендарного прошлого.

Впрочем, свою трагедию о Пожарском и его соратниках он написал в духе зарождавшейся тогда идеологической триады - православие, самодержавие, народность. Переплетения этих принципов в пьесе Кукольника - на каждом шагу. И император Николай Павлович, присутствовавший на одном из первых представлений, аплодировал бурно и часто, а после спектакля пригласил автора на аудиенцию. Кукольник получил «из высочайших рук» драгоценный перстень. Во времена Ломоносова, Державина и даже Карамзина такие приношения воспринимались как честь. В середине 1830-х собратья по перу не простили «царского любимца». Новых успехов у него не было, поэта освистали. Во многом - заслуженно, читать его после Пушкина сложновато. После бурной славы Кукольник изведал болезненное падение. А уж о посмертном забвении нечего и говорить. В наше время Кукольник остается едва ли не последним заметным русским поэтом, которого всерьез не переиздавали в ХХ—ХХI вв. Устарел? Его помнят как друга и соавтора Михаила Глинки - за «Жаворонка», «Сомнения» и «Попутную песню». А книг, да еще и с комментариями - нет…

К середине XIX века миф о Минине, Пожарском и спасенной России в дополнениях уже не нуждался - и поток поэм и трагедий на эту тему почти иссяк. Даже любимец публики Александр Островский на мининской теме взлетел не слишком высоко. Несколько лет цензура держала под запретом эту архипатриотичную пьесу! Быть может, потому, что он представил Минина выходцем из народной гущи, и его благородство слишком контрастировало с предательством высокородных бояр. Монолог Минина у Островского напоминает сентенции Жанны Д'Арк:

- Мое одно — одна любовь святая

- К родной стране — я сын ее, любовью

- Сыновнею горит душа моя!

- Услышал я, что кровью и слезами

- Исходит Русь, что брат встает на брата,

- Что Бог забыт, что гаснет пламень веры,

- Оставлен храм, кощунством оскверненный,

- Что села жгут и грабят города,

- Покинуты дымящиеся домы,

- И человек в лесу таится зверем,

- Что стон и плач сирот и горьких вдов

- Как дымный столб к поднебесью восходит.

- И плакал я один за всю Россию,

- Всю скорбь ее на сердце износил.

- И плакал я, прося в слезах у Бога

- Не почести, не власти, нет! Просил я

- Сподобиться России быть слугою…

Мы редко вспоминаем об Островском как о поэте, его нет ни в хрестоматиях, ни в антологиях. Но стихом он владел свободно. И для выражения высокопарных чувств предпочитал речь ритмически организованную… Но ждали от Островского других коллизий, и большого успеха эта народная трагедия ему не принесла.

Я предлагаю Минина расплавить!

В ХХ веке о временах русской смуты поэты писали не столь охотно. Как говаривал совсем по другому поводу архитектор Иван Жолтовский, «тема устала». Но случались и исключения.

- Хвала и честь! Пускай переживет

- Века веков могучая та сила,

- С какой в Кремле приветствовал народ

- Венчанного на царство Михаила. -

Писал Борис Садовской, один из немногих чеканных монархистов того времени. А потом появилось стихотворение, которое в последние годы частенько цитируют «с последующим разоблачением»:

- Я предлагаю

- Минина расплавить,

- Пожарского.

- Зачем им пьедестал?

- Довольно нам

- Двух лавочников славить,

- Их за прилавками

- Октябрь застал.

- Случайно им

- Мы не свернули шею.

- Я знаю, это было бы под стать.

- Подумаешь,

- Они спасли Расею!

- А может, лучше было б не спасать?

Это революционная идея, доведенная до радикального финала, с запредельным завинчиванием всех гаек. Джек Алтаузен, комсомольский поэт не из последних. Это видно: публицистический напор в стихотворении выдержан, да и в честности поэту не откажешь. Для него подлинная история началась в 1917 году, всё, что было ранее, воспринималось как чистилище. Спор разрешился 27 мая 1942 года, когда военкор Джек Алтаузен погиб смертью храбрых в бою под Харьковом. В наше время его имя стоит в том же длинном ряду, в котором пребывают имена павших в 1612 году под знаменами Минина и Пожарского. Cпоры смолкают, теряют смысл, а литература остается.