Текст: Дмитрий Шеваров

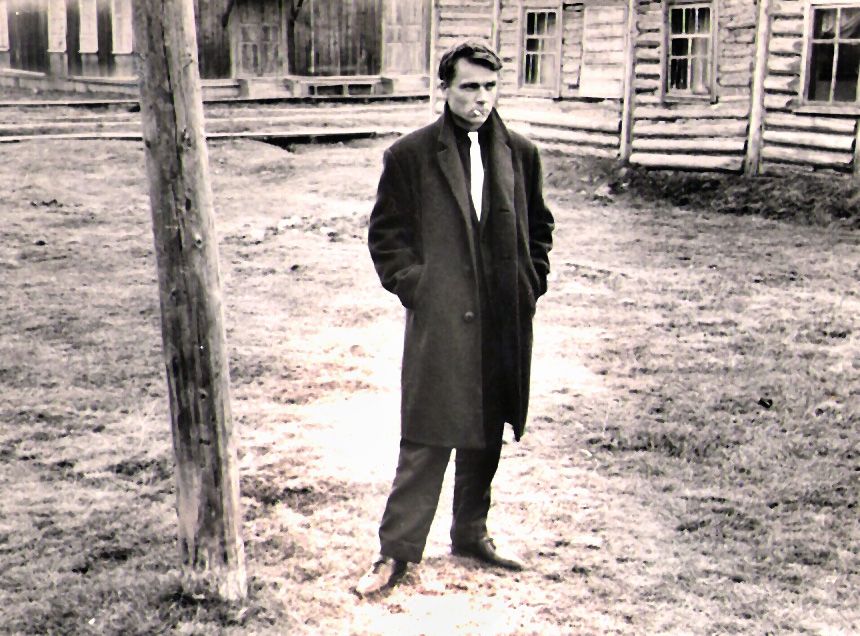

Мне шепнули про него: «Поэт». Я пожал плечами: что-то не похож.

Сейчас, тридцать четыре года спустя, мне кажется странной наша взаимная симпатия. Что общего между нами?

Он – сын полка во время войны, а после войны – лагерник, отмотавший два срока. Последний – с 1955-го по 1970-й.

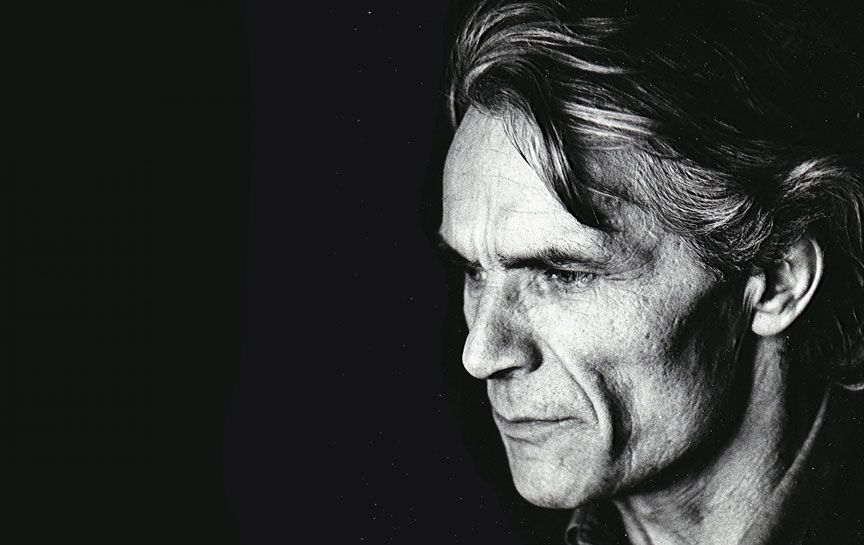

У Сопина упругая походка, седая прядь, которую он поминутно откидывает со лба, резко очерченные скулы, глаза – как весенний лед.

Он заходит в нашу редакционную комнату в рубахе, из расстегнутого ворота которой торчит бывалая тельняшка. Сопин работает грузчиком в типографии. Когда грузить нечего, заглядывает к нам покурить, полистать толстые журналы. В комнате на широком подоконнике – чайник, пачка чая и пепельница. Больше он ни в чем не нуждается.

Его стихи своим печальным прозаизмом и какой-то душевной обугленностью напоминают Слуцкого.

Нет, стихами Михал Николаич нас не мучит. Говорим о жизни. Философствуем.

Мне особенно симпатично в нем то, что он не матерится. Человек, проживший бок о бок с уголовниками почти двадцать лет и всесторонне знакомый с соответствующей лексикой, не ругался даже в подпитии.

Несколько лет спустя я услышал от Дмитрия Сергеевича Лихачева: сильные люди не матерятся. Сквернословят слабые – те, кто потерял свой внутренний стержень и хотят показаться сильными.

Михаил Сопин никогда этот стержень не терял.

Тогда, в середине 1980-х, Сопина еще не печатали. Лагерный след тянулся за ним долго.

После освобождения он приехал в Пермь к девушке, с которой переписывался. Она стала его спасительницей, музой и женой. У них родились два сына – Петр и Глеб. Петр стал замечательным музыкантом. Глеб стал бы литератором или художником, не погибни он в армии.

В городе на Каме Сопина сторонились – как шукшинского Егора Прокудина из «Калины красной».

Сопиным пришлось уехать в Вологду, где появился шанс начать жизнь с чистого листа. Здесь от Михаила уже не шарахались, но шарахались от его стихов – угловатых, жестких, бьющих в лоб.

Вот и я листал его отстуканные на машинке стихи с юношеским недоумением:

Помню, мы с моим другом Андреем Смолиным (много лет спустя он напишет о Михаиле Николаевиче книгу) готовим публикацию Михаила Сопина. Я вывожу черной плакатной тушью на бумаге: «Стихи Михаила Сопина». Ведь такие стихи, как у Сопина, не могут стоять под заголовком, набранным тем же шрифтом, что заметки про заседание бюро обкома комсомола. Нарочито грубоватые буквы типографские рабочие отливают в цинке.

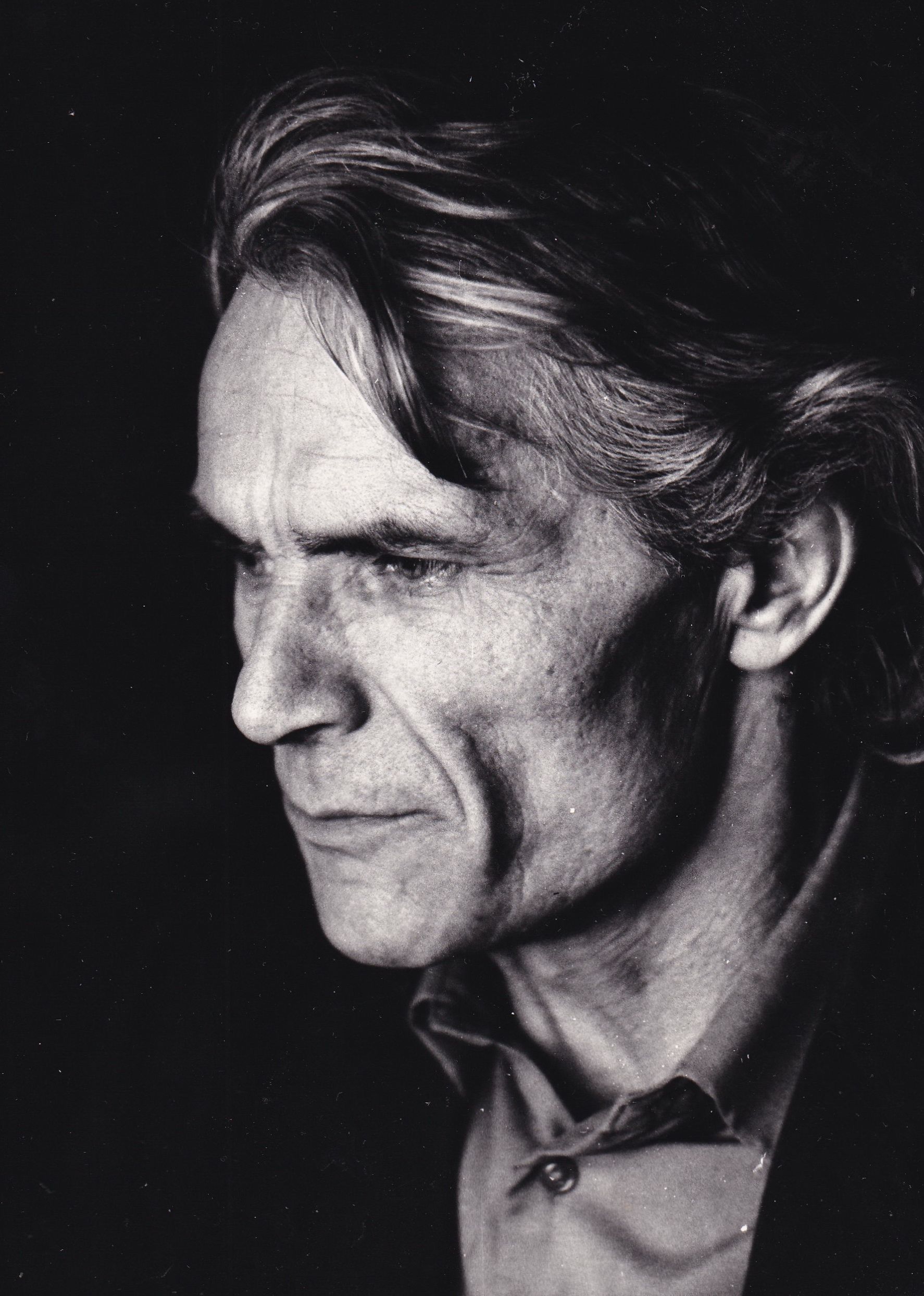

Наш фотокор Юра Чернов, обычно носившийся по сонной Вологде на мотоцикле, сделал портрет поэта. Тот самый, что сейчас вы видите на этой странице.

Когда я уехал с Севера на Волгу, Михаил Николаевич приезжал к нам однажды.

И опять были разговоры за жизнь. На этот раз у меня уже был под рукой диктофон.

Теплоход уходил вечером. Обнялись на причале. Больше не виделись.

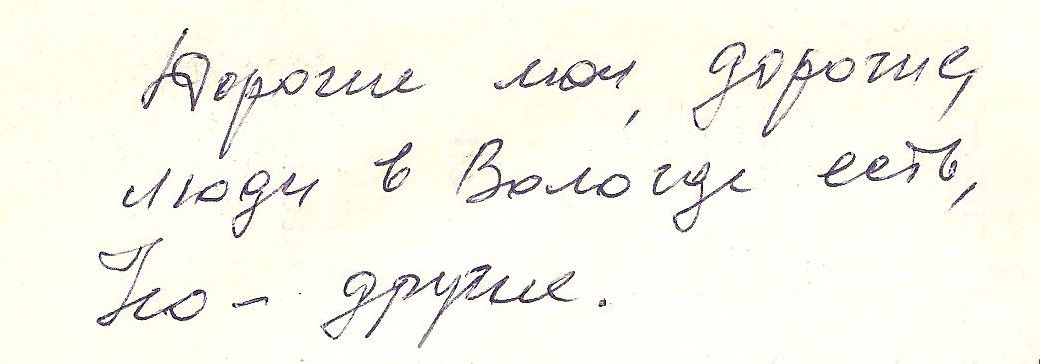

Автограф Михаила Сопина

«Водокачка давала свободу мыслить...»

РАССКАЗЫВАЕТ МИХАИЛ СОПИН (запись 1992 года)

Папа был военпредом на Харьковском тракторном. Последнее, что я о нем запомнил – это как они сидели на кухне: отец и дед Афанасий, бабушкин брат, отсидевший на Соловках к тому времени десять лет. Я помню у бати в одной руке – партбилет, на столе – водяра, дед Афанасий молчит, папа плачет... Детство было до того, как я увидел папу плачущего.

Мы не успели эвакуироваться. Драпали с войсками, и никто не знал, куда мы мчимся – гражданские пополам с военными. Если бы нас остановили каким-то заслоном, мы бы умерли, наверное, на месте. Фашисты нас нагнали и утюжили танками. Мне проломило осколком череп. Спас меня какой-то военный, замотал мне голову тряпкой и пихнул в районе Богодухова в товарный вагон, я валялся там на опилках весь в крови. Растолкала меня старушка, и снова мы потащились куда-то. Помню, как уперлись в реку, как горел мост и солдаты наспех сколачивали плоты. На них прыгали женщины с детьми, а плоты переворачивались.

Как-то ночью поскреблась наша разведка в избу. Бабушка открыла.

– Мамаша, нам бы выйти на Граево.

Бабушка приказала: «Ты пойдешь с ними, покажешь дорогу». Мне пообещали пайку хлеба, и я пошел. Мы же объедены были к тому времени – и немцами, и нашими. Оставалось тихо вымирать.

Я дошел с войсками до Потсдама. Добежал бы до Берлина, да заболел тифом. На прощанье солдаты дали мне два ордена Красной Звезды: «Носи, сынок...»

Добрался домой к бабушке.

Выбрался из тифа, смотрю: какой-то вояка с полковничьими звездами и цивильным лицом прикостюмился к сестренке. Дал я ему по балде, дал солидно – сотрясение или пролом чердака. Во всяком случае мне так говорили на следствии. Взяли меня как «поднявшего руку на героя-фронтовика». Ну, и уехал я в боевой путь по лагерям.

Я очень сильно любил армию, тех солдат, что увидел в начале войны. Я, можно сказать, крестился под теми бедными знаменами сорок первого, с солдатами, которые проигрывали войну.

На ребят, которые били врага в его логове, я уже смотрел иначе. Они были другие.

Первые стихи пошли на войне. Это где-то зимой, на сорок третий год, меня потянуло. Ласки, наверное, не хватало. Но я и сейчас не считаю себя поэтом. Я не пишу стихи, пишу молитвы за моих сверстников и солдатиков. «Отче наш, спаси, и пухом будет им земля...»

Когда меня называют поэтом, я улыбаюсь. Я никогда не жил на стихи. Токарь, слесарь по ремонту оборудования, сварщик, шофер, сантехник, знаю дизеля... Дворничал, сторожил, сидел у какой-нибудь водокачки. Я при ней или она при мне, или мы вместе – хорошо! Водокачка давала свободу мыслить.

«Я остался маленьким где-то на войне...»

Стихи Михаила Сопина

Корова

- Дым ползёт от хвороста сырого,

- Виснет на кустах невдалеке.

- Бабкина пятнистая корова

- Тащит в дождь меня на поводке.

- Листика коричневого орден

- Прилепился на её губу,

- И слезинки катятся по морде

- За мою сиротскую судьбу.

- Я гляжу надуманно-сурово

- И в который раз, кривя душой,

- Говорю ей: «Ты не плачь, корова,

- Ты не плачь... Я вырасту большой!

- И тогда ходить тебе не надо,

- В вымокшее поле глаз кося,

- Да и мне в колдобинах не падать,

- В сапогах солдатских грязь меся».

* * *

- Только вспыхнет где-то,

- Дым метнув степной...

- Кажется, что это –

- Виденное мной.

- В рамы бьет оконные

- С ветром снег, сипя.

- И солдаты – конные –

- Прямо в седлах спят.

- Едут не на запад,

- А пока назад.

- Йода стойкий запах,

- Дыма цвет в глазах.

- Всех теперь в отряды,

- Всех война свела,

- И бегу я рядом

- До конца села.

- Был в солдатских валенках

- Ростом не по мне...

- Я остался маленьким

- Где-то на войне.

Тополек

- Подари мне листок, тополёк,

- Золотого оклада иконку.

- Ты своею листвою поблёк.

- Я своей облетаю тихонько.

- Сердцем чувствую

- Ласку и боль,

- Но второе щедрей выдаётся.

- Мы до грусти похожи с тобой,

- Отражаясь в судьбе,

- Как в колодце.

- Я тебя понимаю, дружок,

- До глубинных корней понимаю:

- Сколько раз свою душу ожёг

- О бураны

- На подступах к маю!

- В балагане для массовых сцен

- Одиночкой пропел я во поле.

- Был свободным

- Меж карцерных стен

- И невольником классовой воли.

- Путь земной мой

- Едва ли далек.

- Жизнь нас рубит,

- Как яростный конник.

- Протяни мне ладонь,

- Тополёк,

- Сквозь решётку

- На мой подоконник.

Пехота

- …За сто шагов до поворота,

- Где Ворскла делает дугу,

- Далёкой осенью

- Пехота

- С землёй

- Смешалась на бегу.

- И стала тихой и свободной,

- Уйдя в прилужья и поля

- Сырой земли

- С преградой водной

- У деревеньки Тополя.

* * *

- Проходит всё:

- Тюрьма, чума,

- Война, державный мрак...

- Но не исчезнет вечный враг –

- Услужливый дурак.

- При нём граница на замке

- И пайка, как металл!

- Он мне

- На русском языке

- Свой приговор читал.

* * *

- Народ и есть народ, не боле:

- То табунами

- Церкви жечь,

- То бандами

- На богомолье.

- То реки слёз,

- То крови брод.

- Мне стыдно за такой народ:

- За перекошенную внешность,

- За нищедольные края.

- Моя Россия –

- Ум и нежность,

- Душа.

- Другая – не моя!

* * *

- Отчаяние? Нет. Я устаю

- От трескотни речей,

- От политралли.

- От лжеповодырей,

- Что обокрали,

- На нищенство пустив, страну мою.

- Зачем меня вести?

- Я не ослеп.

- Устал – не знаю,

- Как сказать яснее? –

- От мерзости,

- Что жрёт народный хлеб

- Десятки лет,

- Нисколько не краснея.

* * *

- Я не знаю

- Судьбы бесприданнее.

- Но запахнет травою в укос!..

- Ах, душа,

- Не зови в поле раннее,

- Где так нежно,

- Так горько жилось.

- Где то было:

- Певали по вечеру

- О замёрзшем в степи ямщике,

- И лошадкины губы доверчиво

- На моей замирали щеке.