Текст: Андрей Мягков

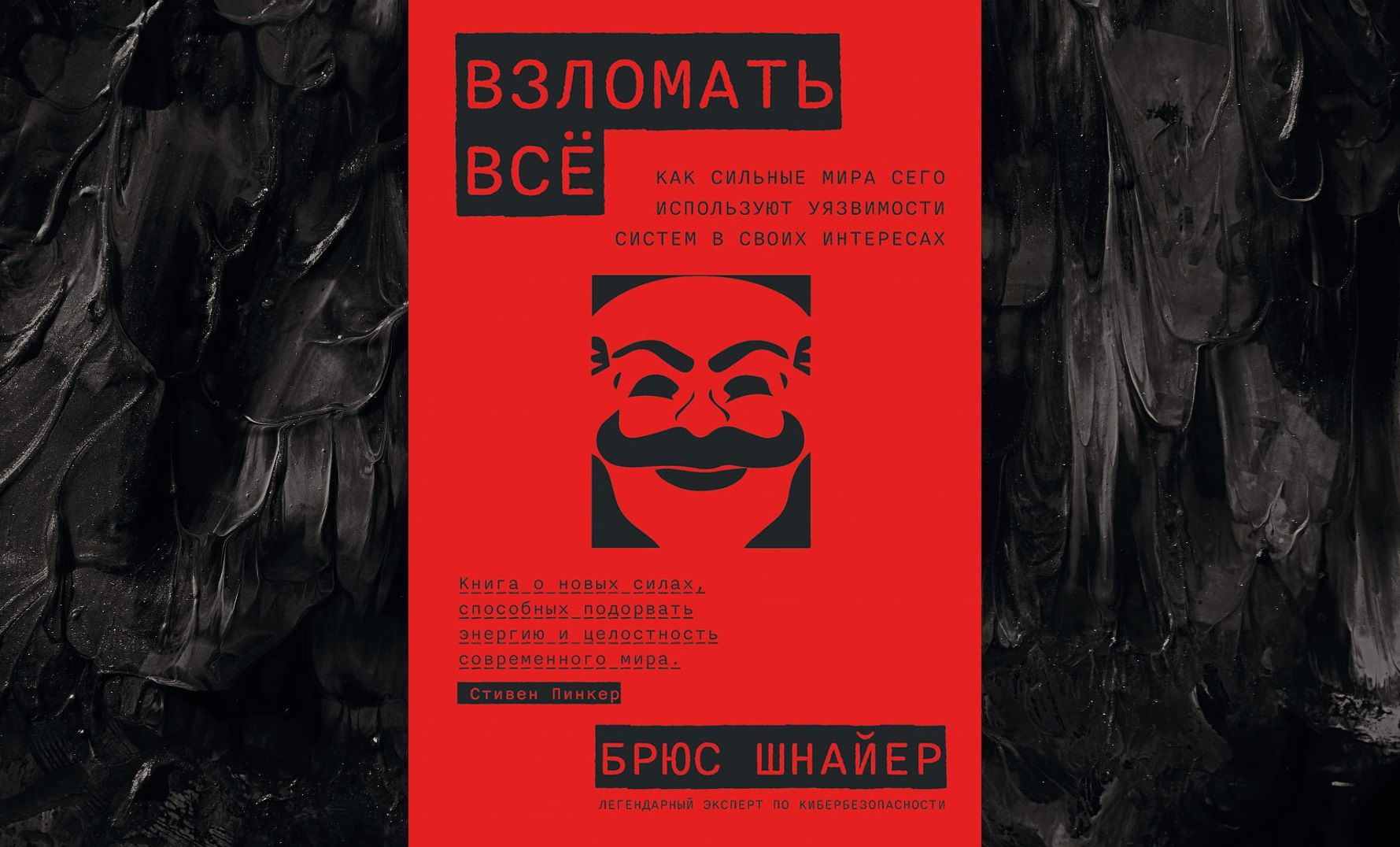

Попробуйте представить хакера: многие наверняка визуализировали мозговитого айтишника в маске Гая Фокса, который в пару кликов уводит кругленькие суммы со швейцарских счетов, из лучших побуждений находит уязвимости во всяких важных системах и помогает эти дыры латать, а то и просто из духа противоречия шалит на цифровых просторах. Ну, положим, в отдаленном приближении бывает и так — но этим хакерские полномочия отнюдь не ограничиваются, утверждает специалист по кибербезопасности и преподаватель Гарварда Брюс Шнайер. Ведь можно взламывать не только компьютерные, но и социальные системы: налоговое законодательство, финансовые рынки, политические кампании...

"Любая система может быть хакнута, — пишет Шнайер в предисловии — В настоящее время взломаны уже многие крупные системы, и ситуация становится только хуже. Если мы не научимся контролировать этот процесс, наши экономические, политические и социальные системы начнут давать все более ощутимые сбои. В конце концов они просто рухнут, поскольку перестанут эффективно служить целям, для которых были предназначены, а люди потеряют к ним доверие. И это уже происходит. Скажите, что вы чувствуете, когда думаете о том, как Питеру Тилю сошла с рук неуплата налога на миллиардный прирост капитала?".

Вы спросите — ну а какая разница, что я там чувствую? Где я — а где экономические и политические системы? А дело в том, что сам принцип хакерства (совершение разрешенных системой действий, которые подрывают цель или замысел самой системы, за счет чего хакер получает какую-либо выгоду или преимущества) напрямую касается каждого из нас. Ведь хакнуть можно в том числе и... наш мозг. Чем, к слову, регулярно занимаются самые разные люди, у которых явные проблемы с гигиеной рук.

Согласитесь, не особо-то приятно, когда тебя взламывают — тем более такими-то руками. Потому мы предлагаем прочитать вам фрагмент о хакинге когнитивных систем — и о том, как мы можем ему противостоять.

Взломать всё: Как сильные мира сего используют уязвимости систем в своих интересах. Брюс Шнайер

Пер. с англ. Михаила Белоголовского — М.: Альпина Паблишер, 2023. — 372 с

Страх и риск

Наше чувство страха является врожденным. Оно развивалось на протяжении тысячелетий: наши предки учились избегать хищников, а также представителей своего вида, которые вредят другим ради собственной выгоды. Подобно системам внимания, рассмотренным выше, наша система страха базируется на когнитивных штампах: она тоже проходила оптимизацию в условиях нашего эволюционного прошлого.

Это базовые функции, в основном контролируемые миндалевидным телом в стволе головного мозга. Анализ вероятностей и рисков не является нашей сильной стороной. Мы часто склонны преувеличивать значение впечатляющих, странных и редких явлений, а значение обычных, знакомых и распространенных, наоборот, преуменьшать. Мы полагаем, что редкие риски встречаются чаще, чем это происходит на самом деле. И мы боимся их больше, чем это следует по теории вероятности.

Многие психологи пытались объяснить это, и один из их ключевых выводов состоит в том, что люди реагируют на риск, больше опираясь на яркие истории, чем на данные. Истории увлекают нас на интуитивном уровне, особенно если они захватывающие или очень личные. Рассказ друга о том, как его ограбили в другой стране, с большей вероятностью повлияет на то, насколько безопасно вы будете чувствовать себя во время поездки туда, чем абстрактная статистика преступлений. Новизна + страх + хорошая история = чрезмерная реакция.

Последствия этого можно видеть во всем. Мы боимся быть убитыми, похищенными, изнасилованными или подвергнуться нападению со стороны незнакомцев, в то время как статистически гораздо более вероятно, что преступник, совершивший такие преступления, окажется нашим родственником или другом. Нас беспокоят крушения самолетов и стрелки-одиночки, а не аварии на дорогах и домашнее насилие, хотя два последних явления распространены намного шире и статистически они смертоноснее. Мы не имели, а некоторые из нас до сих пор не имеют представления о том, как реагировать на риски COVID-19, которые индивидуально малы, коллективно огромны, чрезвычайно чувствительны к небольшим изменениям в социальных условиях и постоянно меняются вслед за мутациями вируса.

Терроризм напрямую взламывает эти когнитивные штампы. Как индивидуальный риск он незначителен. В результате терактов 11 сентября погибли около 3000 человек, и еще около 300 погибли в США от террористических атак за два последующих десятилетия. С другой стороны, 38 000 человек ежегодно погибают в автокатастрофах — это около 750 000 смертей за тот же промежуток времени. От COVID-19 в США погибло более миллиона человек. Но терроризм придуман для того, чтобы сломать всякую логику. Это ужасающее, яркое, зрелищное, непредсказуемое для жертв, злонамеренное явление — именно то, что заставляет нас преувеличивать риск и слишком остро реагировать. Страх овладевает нами, и мы идем на компромиссы в вопросах безопасности, о которых раньше даже не задумывались. Это хакерские атаки на коллективные страхи и инстинкты общества.

Политики тоже занимаются хакингом системы страха. Если вы сможете доказать, что ваша политическая программа обеспечит безопасность и устранит угрозы, которые чаще всего обсуждаются в новостях, то получите поддержку. Люди могут перенимать страхи от политических инфлюэнсеров или коллег, даже не имея соответствующего личного опыта. Избиратель, живущий в северном Нью-Хэмпшире, может испытывать сильный страх перед иммигрантами на южных границах США, даже если у него не было опыта общения с выходцами из Центральной Америки. Как сказал Билл Клинтон, «когда люди не уверены в себе, они предпочитают ориентироваться на кого-нибудь сильного и неправильного, чем на слабого и правильного».

Трибализм — это система коллективной групповой идентичности. Мы запрограммированы объединяться в группы и дистанцироваться от тех, кто в них не входит. Уязвимость этой системы заключается в том, что мы формируем группы по любому поводу, даже если в этом нет никакого смысла. Когда ребенком я проводил лето в лагере, вожатые организовали игру под названием «Война цветов». По сути, весь лагерь на целую неделю случайным образом оказался разбит на две группы: на «красных» и «золотых». Мы больше не ели и не играли вместе. Эффект проявился мгновенно. Мы вдруг стали хорошими парнями, а «они» — врагами. Я уже не помню, какого был цвета, но хорошо помню это ощущение поляризации, внезапного ожесточения против тех, кто еще вчера были моими друзьями.

Есть три основных способа использовать уязвимость нашего трибализма. Первый из них состоит в укреплении существующей групповой идентичности и разделении на группы. <…>

Второй способ — намеренное формирование обособленных групп с некой скрытой целью. Этим часто грешили колониальные правительства в XIX и XX вв. В Руанде немцы и бельгийцы, управлявшие регионом, превратили экономические особенности хуту (земледельцев) и тутси (скотоводов) в серьезные этнические и классовые различия, что в итоге спустя десятилетия привело к геноциду. Сегодня бренды используют, хотя и с меньшей интенсивностью, аналогичные стратегии в продажах любых товаров — от кроссовок и газировки до квартир и автомобилей.

Третий способ — создать условия для естественного возникновения трибализма. То есть взять уже существующие группы, объединенные по родству интересов, и возвести это родство до уровня «племени». Такой подход характерен для спортивных команд, но все чаще к нему прибегают политические партии и партийные деятели.

Нет сомнений, что на канале Fox News знакомы с результатами исследований, доказывающих, что усиление чувства тревоги связано со все более плотным примыканием к «своим» группам и нарастанием страха перед «чужими». Когда Fox выпускает сюжеты на такие темы, как «Иммигранты заберут ваши рабочие места», «[Подставьте название любого города] кишит преступностью и опасен», «ИГИЛ* представляет угрозу для американцев» и «Демократы собираются забрать ваше оружие», он не только заручается общественной поддержкой по этим вопросам, а создает условия, при которых группы становятся поляризованными.

Аналитика данных и автоматизация оказывают все большую поддержку хакингу чувства групповой идентичности. В то же время трибализм настолько укрепил свои позиции и способность разобщать людей, что подобные хакерские атаки — особенно проведенные с цифровой скоростью и точностью — могут иметь катастрофические последствия для общества. И это не зависит от того, была атака целевой или же стала побочным эффектом работы ИИ, который просто не понимает, какой ценой для людей оборачивается его эффективность (рекомендательные системы социальных сетей).

Защита от когнитивных хаков

Сообщество пикаперов объединяет мужчин, которые разрабатывают и делятся манипулятивными методами соблазнения женщин. Оно возникло еще до появления общедоступного интернета, позже перекочевало в него и сегодня процветает. Многие пикаперские приемчики напоминают когнитивные хаки. Например, неггинг. По сути, это двусмысленный комплимент с элементом критики или язвительным комментарием, намеренно сделанный для того, чтобы усилить потребность жертвы в эмоциональном одобрении со стороны манипулятора. Да, знаю, это цинично.

Я понятия не имею, работает ли неггинг и прочие пикаперские лайфхаки. Мужчины, которые обсуждают их в интернете, склонны к бахвальству и приводят массу анекдотических доказательств своей неотразимости, но часто отделить ложь от плохой научной методологии бывает непросто. Читая истории женщин, ставших жертвами этих хакерских атак, понимаешь: лучшая защита — знание. Если вы знакомы с тактикой неггинга, то сможете ее предвидеть и вовремя распознать.

Предвидение ускоряет регрессию к среднему. Иными словами, многие когнитивные хаки хорошо работают поначалу, но по мере того, как люди к ним адаптируются, становятся все менее эффективными. Когда в 1994 г. в интернете появилась баннерная реклама, ее кликабельность составляла 49%; сейчас этот показатель составляет менее 1%. Всплывающая реклама демонстрировала аналогичный спад, когда стала раздражающе вездесущей. Скорее всего, та же динамика постигнет микротаргетинг, капельное ценообразование, фальшивые аккаунты Facebook и прочие ухищрения, о которых шла речь в последних главах. По мере того как мы привыкаем к этим тактикам, они становятся менее эффективными.

Однако предвидение не дает абсолютной защиты. Многие когнитивные хаки работают даже тогда, когда мы понимаем, что нами манипулируют. Если человек поверил во что-то, он часто сохраняет приверженность своим убеждениям и даже укрепляется в них, когда ему предъявляют явные доказательства их неправоты. Конкретный пример: компании часто используют бесплатные пробные версии с последующей автоматически включающейся ежемесячной подпиской, чтобы взломать готовность потребителя платить. Расчет строится на том, что люди обычно переоценивают возможности своей памяти и умение делать все точно в срок, и, даже если они признают за собой этот недостаток и постоянно собираются отменить подписки на услуги, которые им не нужны, все равно большинство из них ведется на очередные бесплатные версии, а компании продолжают списывать ежемесячную абонентскую плату.

Другой способ защититься от когнитивных хаков — объявить определенные манипулятивные практики незаконными. Австралия, например, обязала продавцов раскрывать полную цену товара сразу, чтобы предотвратить капельное ценообразование, а Федеральная торговая комиссия США требует, чтобы рекламные заявления были «разумно обоснованы». Мы можем снизить эффективность некоторых из этих хаков и, следовательно, сделать их менее опасными, уменьшив возможности микротаргетирования. Если платные сообщения в соцсетях, особенно политическая реклама, будут довольствоваться широкой аудиторией, это затруднит использование целого ряда когнитивных хаков в неблаговидных целях.

Однако любые новые правила рано или поздно будут взломаны. Поэтому контроля, пусть даже надежного и гибкого, а также прозрачности недостаточно, чтобы гарантировать защиту от когнитивных хаков и отучить людей от их использования. Задача усложняется еще и тем, что многие из этих хаков наносят вред, который в моменте кажется абстрактным, а проявляется спустя какое-то время, и потому довольно трудно объяснить, что с ними «не так».

Когнитивные хаки играют на самых базовых и общих аспектах человеческого разума, начиная с инстинкта выживания и заканчивая стремлением к социальному статусу. Они могут быть использованы против кого угодно. Чтобы защититься от когнитивных хакеров, необходимы усилия всего общества в сферах образования и регулирования, а также технические решения, особенно в онлайн-среде. Поскольку цифровые технологии занимают все больше нашего времени, когнитивные хаки все чаще осуществляются с помощью машин. А поскольку компьютерные программы из хакерских инструментов сами превращаются во все более быстрых, мощных и автономных хакеров, понимание того, как цифровые продукты могут взламывать наше сознание, приобретает все более важную роль для защиты от манипуляций.

* Запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация