Текст: ГодЛитературы.РФ

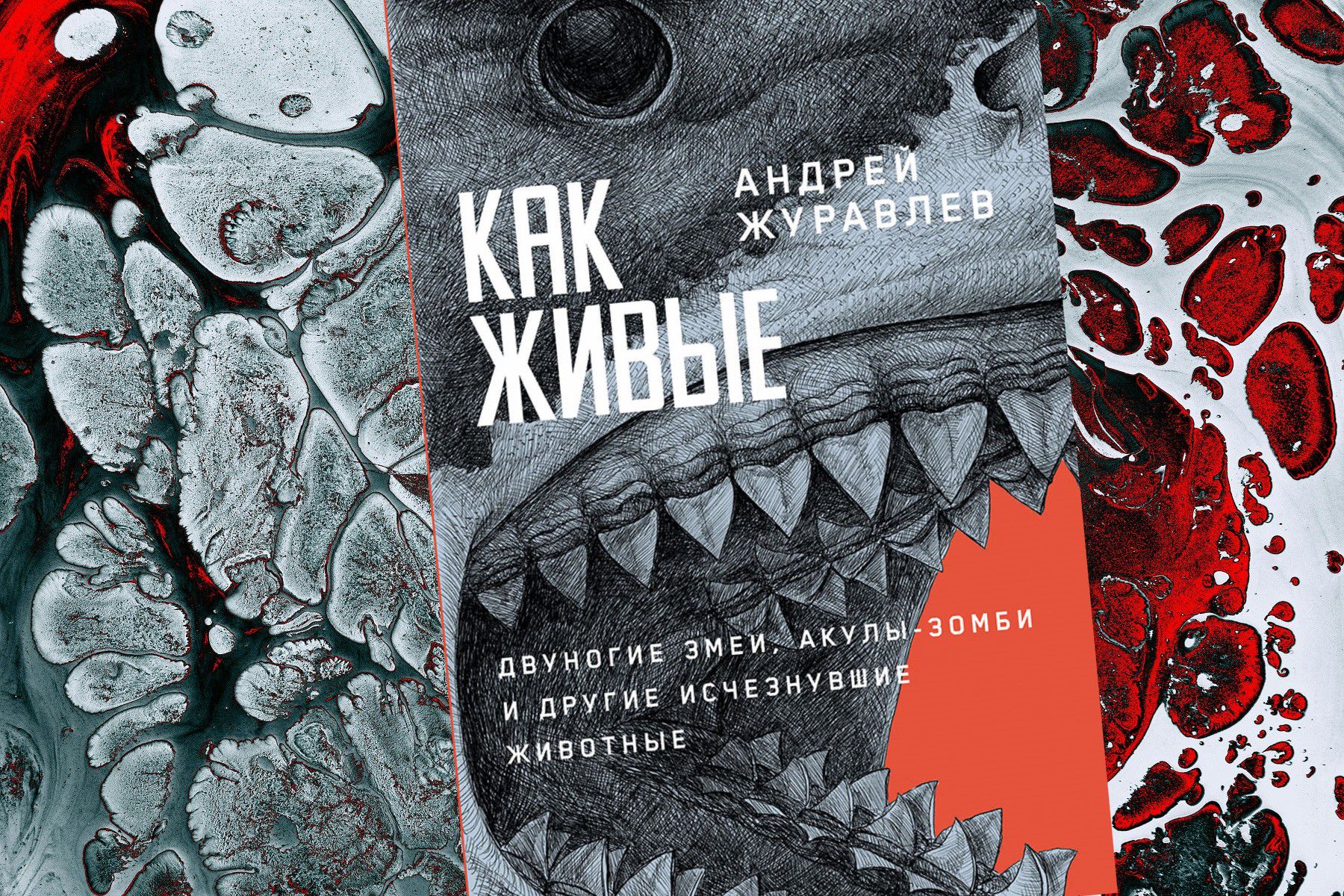

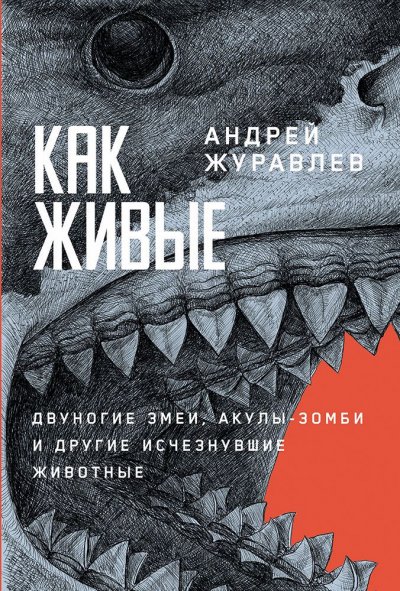

Палеонтология не стоит на месте. Одно из живых, так сказать, доказательств этого — новая книга доктора биологических наук и популяризатора науки Андрея Журавлева. В которой он рисует перед читателями (не без помощи иллюстратора) 27 крайне причудливых вымерших животных и рассказывает о последних новостях в области палеонтологических находок. От мелких организмов, похожих скорее на червячков, до гигантских ящериц и жутких мегаакул — в этом зверинце найдутся экземпляры на любой вкус.

Мы, впрочем, остановимся как раз на одной акуле — фрагмент о которой и предлагаем вам прочитать.

Как живые: Двуногие змеи, акулы-зомби и другие исчезнувшие животные / Андрей Журавлев. — М. : Альпина нон-фикшн, 2024. — 436 с.

Глава 9. Акула-зомби, или тупорылый каннибал. Мегалодон

С мегалодоном связано три важных вопроса, которые равно волнуют и обывателей, и ученых. Какого он все-таки был размера? Что он ел на обед? И самый животрепещущий: вымерла ли эта мегаакула?

Кажется, на первые два и ответить-то невозможно, даже приблизительно. Ведь от мегалодона остались одни зубы, ну и немножко позвонков. Зато зубов много. Даже подозрительно много. Они уплощенные, гладкие, огромные (до 17 см высотой), треугольные (рис. 9.1). И само видовое название megalodon, придуманное Луи Агассисом в 1843 г., означает «большезуб» (от греч. μεγαλωζ — «большой» и οδουζ — «зуб»).

Конечно, зубы мегалодона подделывают, поскольку желающих приобрести мегазуб предостаточно (а разбираются они в окаменелостях не очень). Да и покупают подобные образцы на интернет-аукционах, где рассмотреть что-либо в деталях невозможно. В большинстве такие поделки ведут начало из чилийской пустыни Атакама или из Марокко. Местные крестьяне собирают осколки акульих зубов, а умельцы комплектуют из них «целые» окаменелости — заполняют пустоты самотвердеющими полимерными глинами, подкрашивают и… Пожалуйста, получите замечательный керамический и недорогой сувенир, который все равно никто от настоящего зуба не отличит: на сканирующий микроскоп вы его ведь не понесете? Если же приспичит проверить, существует способ попроще: берете паяльник, нагреваете и прикасаетесь им к образцу. Хорошему зубу ничего не будет, а плохой, как известно, не жалко. Он задымится, запахнет и начнет плавиться.

Впрочем, доля фейковых зубов среди остатков мегалодона совсем невелика. Как и все акулы, он постоянно и закономерно терял зубы на протяжении своей долгой жизни. Добавим к этим особенностям индивидуального развития число особей, необходимое для выживания популяции, и миллионы лет, на протяжении которых вид существовал… Вот и накопилось этих палеонтологических «безделушек» изрядное количество.

По большей части история хрящевых рыб вообще и акул в частности — это ископаемая летопись их необычайно крепких зубов. У позднепалеозойских и триасовых акул они имели по нескольку вершин: выпирающую центральную и несколько дополнительных на дисковидном основании (кладодонты, Cladodontimorphi, от греч. κλαδοζ — «ветвь» и οδουζ — «зуб»); относительно невысокую в середине и более крупные по краям (ктенаканты, Ctenacanthiformes, от греч. κτειζ — «гребень» и ακανθα — «колючка»); много почти равновеликих (гибодонты, Hybodontiformes, от греч. ισοζ — «равный» и οδουζ — «зуб»).

Как следует из названий, большинство групп акул именуются по форме зубов, и только ктенаканты — по необычному, очень заметному щеткоподобному шипастому выросту, расположенному на месте спинного плавника. (Основание выроста состояло из обызвествленного хряща, а «щетка» — из дентиновых чешуй с бесклеточной костью.) Виртуальные опыты с распределением нагрузок методом конечных элементов показали, что многовершинные зубы позволяли кусать прочный панцирь ракоскорпиона, пластинокожей рыбы или костного ганоида с достаточно большой силой (1000–3000 Н). У современных акул тот же показатель варьирует от 650 до 108500 Н, но зависит от положения зуба в челюсти и поведения при кромсании жертвы.

Неудивительно, что люди обратили внимание на необычные окаменелости много веков назад. Их назвали глоссопетры — каменные языки (от греч. γλωσσα — «язык» и πετροζ — «камень»). И поскольку подобное было принято лечить подобным, собирали, толкли в порошок и использовали при болезнях ротовой полости. Наверное, при этом приговаривали: «Не болтай—язык окаменеет». По счастью, во рту находится не только язык, и дополнительный фторированный фосфат в некоторых случаях зубам совсем не помешает. Хотя бы в качестве чистящего порошка (так глоссопетры тоже применяли), ведь по химическому составу зубы ископаемых акул и относительно живых нас с вами почти одинаковые.

В Средние века происхождение глоссопетров связывали с великанами, ведьмами (орудие для высасывания крови у невинных младенцев), змеями (каменным языком кожу прокусить, несомненно, легче) и… дятлами. Как эти птицы вообще долбят толстые стволы, которые и топором срубить непросто? Конечно, языком, ведь он у них как каменное долото. «Змеиные» глоссопетры использовали тоже в толченом виде, смешав с водой или вином, как противоядие от змеиных укусов. Согласно преданию, так вылечился апостол Павел, когда его корабль потерпел крушение у острова Мальта и святого укусила змея, как только он выбрался на берег.

В эпоху Возрождения глоссопетрами интересовались ведущие естествоиспытатели. Один из первых рудознатцев — Агрикола (Георг Бауэр), которому мы обязаны термином «фоссилия», — тщательно описывал их, отмечая изменчивость цвета, формы и размеров, а также удивительно широкую географическую распространенность. Большинство ученых того времени считали, что подобные окаменелости самозарождаются в земных недрах (о чем говорит их сходство по цвету с вмещающей породой), но в настоящих животных «не вызревают». Так, к примеру, полагал Микеле Меркати, управляющий музеем Ватикана, куда его назначил папа Пий V. Меркати собрал неплохую коллекцию минералов и фоссилий, изображения которых привел в рукописи, озаглавленной «Metallotheca», что можно перевести как «Горняцкое собрание». Однако известный анатом Габриеле Фаллоппио из Пизанского университета (связанный с именем первооткрывателя термин «фаллопиевы трубы» знаком всем) в своем труде «О целебных водах, а также о фоссилиях» (De medicates aquis atqve de fossilibus, 1564) отмечал, что фоссилии залегают в слоях определенным образом, отличаются от породы по составу и могут образоваться в результате окаменения живых организмов. А значит, глоссопетры могли когда-то быть акульими зубами.

Еще более обстоятельно подошел к изучению этих объектов Фабио Колонна в «De glossopetris dissertatio» (1616). Здесь даже не нужно пояснять, о чем был «доклад»: конечно, исключительно о глоссопетрах, причем мальтийских. За них он взялся не просто ради интереса, а в надежде обрести снадобье, облегчающее припадки эпилепсии, которыми страдал. Чтобы получить исцеляющий порошок, Колонна накалял эти объекты. Он видел, что из вмещающей породы (известняка) получались только зола и окалина, а из глоссопетров еще и органическая сажа. Вывод: каменные языки — на самом деле костяные и, скорее всего, являлись акульими зубами (от них оставалась такая же сажа). Тем более что можно еще как-то объяснить зарождение в породе целехоньких глоссопетров, но не могли же они зародиться сразу в виде обломков? И наконец, эти окаменелости имеют то же разнообразие форм, вплоть до мельчайших деталей вроде режущей кромки, и размеров, что и зубы в пасти акулы. Сами обладатели зубов, несомненно, жили в море, осадки на дне которого обратились горными породами. За свои труды ученый был избран в Академию деи Линчеи (примерно в одно время с Галилео Галилеем). С итальянского название этого общества переводится как «Академия рысьеглазых», и избирались в него люди с нетривиальным и острым взглядом на природу вещей.

Споры продолжались еще долго. Их не прервала даже публикация в 1667 г. во Флоренции фолианта с необычным заголовком «Начала учения о мышцах, или Геометрические описания мускулов, которые показаны у по шею отсеченной головы акулы, и сечения рыб древнего происхождения»*. Книгу написал Николаус Стено (Нильс Стенсен)—один из создателей геологии как науки, а также методов кардиостимуляции, королевский анатом в Дании, придворный ученый во Флоренции, священник в Шверине и католический святой с 1988 г. Появлению этого тома предшествовала поимка у лигурийского побережья Италии огромной акулы, которую и заполучил Стено. Глядя на ее зубища, великолепный анатом сразу вспомнил о рисунках из рукописи Меркати с изображением глоссопетров: «И эти [образцы] тогда являются объектами Меркати, связанными с Ламией»**. Ламиями в те времена называли и пожиравших детей чудовищ (с когтями, копытами, чешуей, неописуемо красивой женской грудью и мужскими причиндалами) из древнеримских мифов, и акул. «И если несколько каменных языков разного размера, и не все из них целые, иногда встречаются сочлененными вместе, как бы в той же самой ткани, то же отмечается в челюсти современного животного, где зубы не бывают одинакового размера, а зубы, образующие внутренние ряды, не полностью затвердели»***, — скрупулезно отмечал он детали сходства акульих челюстей и ископаемых зубных скоплений.

Но Стено этим не ограничился, он также перечислил целый ряд геологических признаков, указывавших на отсутствие прямой связи между окаменелостями и вмещающей породой. Такая порода может быть любой по составу и степени уплотнения, а глоссопетры все равно похожи на твердые зубы. И, наверное, он первым высказал мысль, что со временем фоссилии в осадках лишь разрушаются, а не растут. Более того, нет никаких следов деформации породы там, где найдены якобы выросшие окаменелости. А уплотнения должны были бы появиться. Следовательно, будущие окаменелости попали в осадок прежде, чем тот затвердел. Кстати, именно Стено мы обязаны тем, что сугубо медицинский термин «осадок» стал геологическим. В его эпоху это слово использовали при описании анализов жидкостей, истекающих из человеческого тела.

Вот и получилось, что, по сути, первый палеонтологический научный трактат был посвящен мегалодону.

Теперь вернемся к наболевшим вопросам. Сразу могу всех успокоить: мегалодон вымер полностью, всерьез и надолго. Пропал он около 3,5 млн лет назад — в середине плиоценовой эпохи. Эта цифра, конечно, отражает наиболее вероятное время его исчезновения, исходя из достоверных датировок 145 самых молодых находок. Нельзя полностью исключить, что окончательное вымирание произошло несколько раньше — 4,1 млн лет назад или позже — 3,2 млн лет назад. Не дотянула рыба до плейстоценовой эпохи, и даже преданий о ней не осталось. Можно, конечно, представить, как пара африканских австралопитеков прогуливалась вдоль кромки Атлантического океана, там, где в него обрывается пустыня Намиб, и наблюдала за последними мегалодонами. Гигантские рыбины подбрасывали в воздух мелких китов, выпрыгивали за ними, взрезая трепещущие тела, и с грохотом обрушивались в холодные волны. Но, увы, письменности, чтобы на словах запечатлеть эту грандиозную картину, у австралопитеков не было. Да и членораздельной речью, чтобы потом делиться байками в гроте, тоже.

Встречаются огромные зубы и в более поздних отложениях, даже на дне современных морей, но исключительно по причине устойчивости к разрушению — благодаря энамелоидному покрытию. Энамелоид и дентин мегалодона особые. Они состояли из фторапатита, т. е. были от природы фторированы (у современных акул дентин гидроксилапатитовый, почти без фтора). Во внешнем слое кристаллы образовывали пучки, которые располагались в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, придавая энамелоиду повышенную прочность. Не будь зубы при их величине такими крепкими, они не могли бы служить своему хозяину по прямому назначению. Из-за «неуничтожимости» этих окаменелостей при неоднократном разрушении первичной породы палеонтологам пришлось вводить новый термин — «зомби-виды». Так называют ископаемые виды животных, чьи остатки ведут после их смерти как бы самостоятельную жизнь. Чаще всего зомби становятся именно зубы. Вот и получилось, что мы имеем дело и с палеогеновыми динозаврами-зомби, и с почти что современными акулами-зомби. Замечательная компания!

- * Steno N. Elementorvm myologiae specimen, sev musculi descriptio geometrica. Cvi accedvnt canis carchariae dissectvm capvt, et dissectvs piscis ex canvm genere. — Florentiae: Ex Typographia sub signo Stellae, 1667.

- ** Цит. по: Steno. Geological Papers, ed. by G. Scherz. — Odense: Odense University Press, 1969.

- *** Цит. по: Steno. Geological Papers, ed. by G. Scherz.