Текст: Андрей Мягков

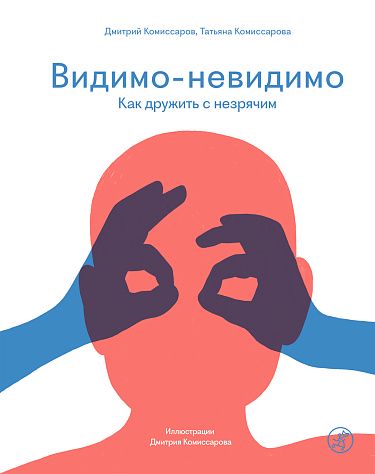

Как дружить с незрячими? Ответить на этот вопрос на ярмарке non/fiction должны были Дмитрий и Татьяна Комиссаровы, авторы книги «Видимо-невидимо» — но они, к сожалению, прийти не смогли. Потому представлять книгу пришлось заместителю руководителя программы "Особый взгляд" БФ "Искусство, наука и спорт" Владимиру Плехову и Полине Юдиной, директору по пиару и маркетингу издательства «Самокат».

12-летний Федор не видит с самого рождения. Причем Федор — не просто герой книги, но самый настоящий сын авторов «Видимо-невидимо». И они по-настоящему пытаются разобраться, как устроен мир Федора и чем он отличается от нашего.

Мальчик меж тем учится в школе, рисует, ходит на выставки, плавает в озере и еще не решил, кем станет, когда вырастет — то ли поваром, то ли писателем. Ему так же, как и другим детям, интересно ходить в гости, слушать аудиокниги, дружить и мечтать. Мир его, таким образом, не так уж сильно отличается от нашего, «зрячего». И открывая для себя мир главного героя, читатель понимает, что дело не столько в зрении, сколько в нашем страхе подружиться с теми, кто непохож на нас. А страх этот в свою очередь вызван тем, что зачастую мы просто не знаем, как правильно себя вести с незрячими; но, к счастью, научиться совсем не сложно.

Книга «пытается немножко приоткрыть занавес нашего непонимания, объяснить нам, как воспринимают мир такие же люди, как мы — только лишенные возможности видеть», — резюмирует Плехов.

Никакой особой тайны в том, как вести себя с незрячими, действительно не оказалось. Главная проблема тут как раз в зрячих и в их страхах, и помочь преодолеть их может в том числе дестигматизация незрячих людей. «Если мы будем пять лет находиться в институте в одной группе с незрячим — мы перестанем их бояться, научимся с ними взаимодействовать, — заверил Плехов. — Когда люди в детском возрасте сталкиваются с детьми с особенностями — они сразу знают, как с ними общаться. Мы в этом смысле — потерянное поколение».

А вообще инклюзивность, по словам спикеров, медленно, но верно проникает в нашу культуру: тактильные модели в музеях, адаптированные к незрячим зрителям театры, появление книг вроде «Видимо-невидимо»... И это, конечно, очень хорошо.