Текст: Арсений Замостьянов, заместитель главного редактора журнала «Историк»

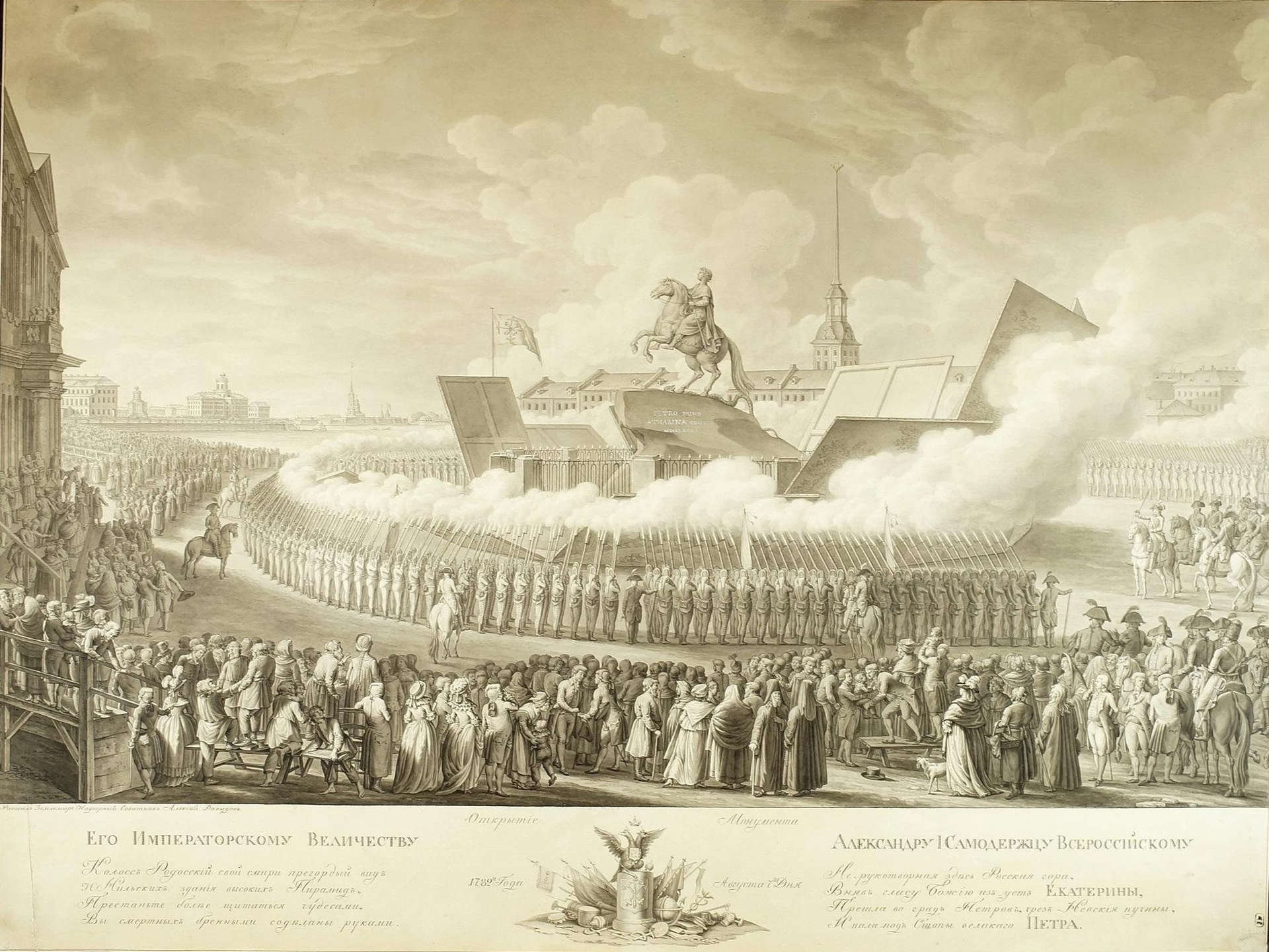

А кажется, что он все еще рядом с нами, на вздыбленном коне, воспетом поэтами и художниками. Это свойство немногих исторических деятелей. И помогают им оставаться в строю не только историки, но и писатели. Культ Петра уж точно создавали именно они. И начали еще при жизни великого императора, когда Федор Журавский и Феофан Прокопович принялись воспевать его победы.

Петровская тема до сих пор на острие споров. Исторический образ великого императора, сложившийся и при его жизни, и в веках, остаётся «недорисованным портретом» – а значит, живым.

Феофан Прокопович. Ушла эпоха

До сих пор историки спорят, кто создал культ Петра Великого? Здесь много авторов. Безусловно, Феофан Прокопович – вероятно, наиболее сознательный идеолог, формировавший образ идеального, энергичного правителя, который должен был прийти на смену величественным, но инертным московским государям, которые превратились скорее в церковных предстоятелей, чем в лидером динамично развивающейся державы. Петр приметил Феофана, приблизил, возвысил его. Священник, ритор и поэт, он сопровождал царя в неудачном, но героическом Прутском походе, чему посвятил звучные стихи:

- За Могилою Рябою

- над рекою Прутовою

- было войско в страшном бою.

- В день недельный ополудны

- стался нам час велми трудный,

- пришел турчин многолюдный.

Трагедию похода он в этих стихах не передал. Но без Феофана не обойтись в разговоре о смерти Петра. Похороны Петра были делом странным, невиданным. Его забальзамированное тело на 40 дней выставили в дворцовой зале, которую назвали Печальной. Петр лежал перед прощавшимися в гвардейском мундире, среди черного бархата. Потом начался перенос тел Петра I и его 6-летней дочери Натальи (умершей в начале марта) в недостроенный, но величественный Петропавловский собор. Это была долгая процессия. Над гробом, который везли в колеснице, 10 штаб-офицеров несли богатый балдахин на литых серебряных древках с гербами. В соборе тела символически посыпали землей – и прощание продолжилось. Само погребение состоялось через несколько лет, уже во времена императрицы Анны Иоанновны.

Но панихида прошла в свой срок на нерве. Вдова (хотя Петр с ней пребывал в последние дни в ссоре) рыдала все 40 дней. Да и все понимали: ушла эпоха. На прощании с государем Феофан произнес свою самую известную речь, поразившую современников: «Что се есть? До чего мы дожили, о россиане? Что видим? Что делаем? Петра Великого погребаем! Не мечтание ли се? Не сонное ли нам привидение? О, как истинная печаль! О, как известное наше злоключение!» Его скорбь была искренней: он понимал, что достойного наследника император не оставил. Потом Феофан немало писал о Петре. В том числе – «Краткую повесть о смерти Петра Великого».

«Что за печаль повсюду слышится ужасно?»

Все вспоминали уход Петра как смерть титана. По сравнению с преемниками он выглядел еще выигрышнее: солдат, моряк, радетель за Отечество и просвещение. Василий Тредиаковский (он успел пересечься с императором, будучи школяром, в Астрахани) написал об этом событии, быть может, ярче других. По крайней мере, реквиемная оркестровка этих стихов соответствует размаху всеобщего горя:

- Что за печаль повсюду слышится ужасно?

- Ах! знать Россия плачет в многолюдстве гласно!

- Где ж повседневных торжеств, радостей громады?

- Слышь, не токмо едина; плачут уж и чады!

- Се она то мещется, потом недвижима,

- Вопиет, слезит, стенет, в печали всем зрима.

- «Что то за причина?» (лишь рекла то Вселенна)

- Летит, ах горесть! Слава весьма огорченна,

- Вопиет тако всюду, но вопиет право,

- Ах! позабыла ль она сказывать не здраво?

- О когда хоть бы и в сем была та неверна!

- Но вопиет, вопиет в печали безмерна:

- «Петр, ах! Алексиевич, вящий человека,

- Петр, глаголю, российский отбыл с сего века».

- Не внушила Вселенна сие необычно,

- Ибо вещала Слава уж сипко, не зычно.

- Паки Слава: «Российский император славный,

- Всяку граду в мудрости и в храбрости явный.

- Того правда, того милость тако украсила,

- Что всю тебя Вселенну весьма удивила.

- Кто когда во искусстве? кто лучший в науке?

- Любовь ко отечеству дала ль место скуке?

- Что же бодрость? что промысл? православна вера?

- Ах! не имам горести ныне я примера!»

- «Он бог твой был, Россия»

А потом сын архангельского рыбака Михайло Ломоносов, которого считали сыном Петра (по росту, стати и гению) напишет:

- Он бог, он бог твой был, Россия,

- Он члены взял в тебе плотския,

- Сошед к тебе от горьних мест;

- Он ныне в вечности сияет,

- На внука весело взирает,

- Среди героев, выше звёзд. –

Так он восклицал в оде, посвященной, между прочим, случайному и ненадолго заглянувшему прохожему на русском троне – Петру III. Но писал-то о Петре Великом!

Михайло Ломоносов рассуждал: «Я в поле меж огнём, я в судных заседаниях меж трудными рассуждениями, я в разных художествах между многоразличными махинами, я при строении городов, пристанйй, каналов, между бесчисленным народа множеством, я меж стенанием валов Белого, Черного, Балтийского, Каспийского моря и самого Океана духом обращаюсь. Везде Петра Великого вижу в поте, в пыли, в дыму, в пламени». Как не прислушаться к Ломоносову, который собственными глазами видел последствия петровских дел? И не льстил. Михайло Васильевич вспоминал Петра в каждой оде, кому бы ее ни посвящал. Ломоносов всерьез считал, что уподобился Гомеру и Вергилию, прославляя великого монарха, жизнь которого представлялась Михайле Васильевичу фантастическим романом, не иначе:

- Однако скажут все: я был судьбой избран.

- Желая в ум вперить дела Петровы громки,

- Описаны в моих стихах прочтут потомки.

- Обильные луга, прекрасны бреги рек,

- И только где живет российской человек

- И почитающи Россию все языки,

- У коих по трудам прославлен Петр Великий,

- Достойну для него дадут сим честь стихам

- И станут их гласить по рощам и лесам.

Спор о Петре

Петра в XVIII веке боготворили. Но отчасти это была часть ритуала. Единогласного поклонения не было. Слишком много традиций он поломал, чтобы не появились несогласные. Среди них – такая яркая фигура для нашего Просвешения, как Екатерина Дашкова. Признавая Петра незаурядным правителем, он дала ему такую характеристику:

«Он ввёл военное управление, самое деспотическое из всех, и, желая заслужить славу создателя, торопил постройку Петербурга весьма деспотичными средствами: тысячи рабочих погибли в этом болоте, и он разорил дворян, заставляя их поставлять крестьян на эти работы и строить себе каменные дома в Петербурге». Не нравился Дашковой и широкий разброс интересов Петра – от плотницкого дела до военной стратегии. Для нее это – скорее повод тревожиться, чем восхищаться. Она считала, что репутацию великого «создали Петру I иностранные писатели, так как он вызвал некоторых из них в Россию, и они из тщеславия величали его создателем России, считая и себя его сотрудниками в деле возрождения России». Что ж, Дашкова умела мыслить оригинально. Потому и не ужилась с Екатериной Великой, которая не позволяла себе критику Петра. Критиковал Петра и князь Михаил Щербатов, привередливый историк.

И все-таки – культ

Пушкин, всю жизнь размышлявший над феноменом императора, говорил: «Пётр был революционер-гигант, в одно и то же время Робеспьер и Наполеон». Поэт так часто упоминал императора, что очевидно: он жил мыслями о нем. Вспомним «Полтаву» или «Пир Петра I»:

- Над Невою резво вьются

- Флаги пестрые судов;

- Звучно с лодок раздаются

- Песни дружные гребцов;

- В царском доме пир веселый;

- Речь гостей хмельна, шумна;

- И Нева пальбой тяжелой

- Далеко потрясена.

- «…»

- Годовщину ли Полтавы

- Торжествует государь,

- День, как жизнь своей державы

- Спас от Карла русский царь?

- Родила ль Екатерина?

- Именинница ль она,

- Чудотворца-исполина

- Чернобровая жена?

- Нет! Он с подданным мирится;

- Виноватому вину

- Отпуская, веселится;

- Кружку пенит с ним одну;

- И в чело его целует,

- Светел сердцем и лицом;

- И прощенье торжествует,

- Как победу над врагом.

Именно такого Петра Пушкин чтил. Петра, способного на неожиданные вспышки милосердия. Хотя всегда помнил, что в истории первого российского императора бывало всякое:

- Начало славных дней Петра

- Мрачили мятежи и казни.

- Но правдой он привлек сердца,

- Но нравы укротил наукой,

- И был от буйного стрельца

- Пред ним отличен Долгорукий.

- Самодержавною рукой

- Он смело сеял просвещенье,

- Не презирал страны родной:

- Он знал ее предназначенье.

- То академик, то герой,

- То мореплаватель, то плотник,

- Он всеобъемлющей душой

- На троне вечный был работник.

Эти стансы адресованы, в первую очередь, Николаю I.

В «Медном всаднике» Пушкин увидел конфликт: маленький человек и государство, которое олицетворяет Петр, а точнее, памятник великому императору. С того времени эта дилемма всегда присутствует в нашем сознании. Чем должен пожертвовать человек для державного величия? Или, наоборот, государство должно становиться человечнее? Но не только это важно в самой загадочной и тонкой пушкинской поэме. Там есть блистательное Вступление:

- На берегу пустынных волн

- Стоял он, дум великих полн,

- И вдаль глядел. Пред ним широко

- Река неслася; бедный чёлн

- По ней стремился одиноко.

- По мшистым, топким берегам

- Чернели избы здесь и там,

- Приют убогого чухонца;

- И лес, неведомый лучам

- В тумане спрятанного солнца,

- Кругом шумел.

И известный каждому школьнику (будем надеяться!) гимн Петру и его городу:

- Красуйся, град Петров, и стой

- Неколебимо как Россия,

- Да умирится же с тобой

- И побежденная стихия;

- Вражду и плен старинный свой

- Пусть волны финские забудут

- И тщетной злобою не будут

- Тревожить вечный сон Петра!

До такого панегирического красноречия не доходил и Феофан Прокопович: он, по сравнению с Пушкиным, слишком однообразен.

Работая над историей Петра, Пушкин понял, что идеализировать его можно только в поэзии или живописи. Труд историка требует большей объективности. И все-таки Петр завершил канон петровского культа – после Феофана, Ломоносова, скульптора Этьена Фальконе.

«Русь Петровна»

Во времена Николая I культ Петра Великого стал привычным, как сама идея Отечества. Первоначально на преклонении перед великим императором сходились и будущие западники, и предшественники славянофилов. Это потом, через 10-20 лет, он стал знаменем первых и мишенью для критики последних. А в 1841 году историк Михаил Погодин – явный почвенник – писал: «Да, Петр Великий сделал много в России. Смотришь и не веришь, считаешь и не досчитаешься. Мы не можем открыть своих глаз, не можем сдвинуться с места, не можем оборотиться ни в одну сторону без того, чтоб он везде не встретился с нами – дома, на улице, в церкви, в училище, в суде, в полку, на гулянье. Все он, все он, всякий день, всякую минуту, на всяком шагу!

Мы просыпаемся. Какой ныне день? 1 января 1841 года. – Петр Великий велел считать годы от Рождества Христова, Петр Великий велел считать месяцы от января.

Пора одеваться – наше платье сшито по фасону, данному Петром Первым, мундир по его форме. Сукно выткано на фабрике, которую завел он, шерсть настрижена с овец, которых развел он.

Попадается на глаза книга – Петр Великий ввел в употребление этот шрифт и сам вырезал буквы. Вы начнете читать ее – этот язык при Петре Первом сделался письменным, литературным, вытеснив прежний, церковный.

Приносят газеты – Петр Великий их начал.

Вам нужно искупить разные вещи – все они, от шелкового шейного платка до сапожной подошвы, будут напоминать вам о Петре Великом: одни выписаны им, другие введены им в употребление, улучшены, привезены на его корабле, в его гавань, по его каналу, по его дороге.

За обедом – от соленых сельдей и картофелю, который указал он сеять, до виноградного вина, им разведенного, – все блюда будут говорить вам о Петре Великом. После обеда вы идете в гости – это ассамблея Петра Великого. Встречаете там дам – допущенных до мужской компании по требованию Петра Великого.

Пойдем в университет – первое светское училище учреждено Петром Великим.

Вы получаете чин – по «Табели о рангах» Петра Великого.

Чин доставляет мне дворянство – так учредил Петр Великий. <…>

Вы вздумаете путешествовать – по примеру Петра Великого; вы будете приняты хорошо – Петр Великий поместил Россию в число европейских государств и начал внушать к ней уважение, и проч., и проч., и проч.» Это настоящий апофеоз императора! Мало кто в те годы сомневался, что мы живем в стране, созданной Петром Великим, который, в виде Медного всадника, парил над державой. Похожее отношение в Советском Союзе поддерживалось к Владимиру Ильичу Ленину. И сдерживать панегиристов никто не собирался. А многие – даже оппозиционеры – считали, что обращение к памяти об этих великих людях поможет преобразовать страну, купировать шероховатости.

Пожалуй, самым страстным критиком Петра из славянофилом был Константин Аксаков. По сравнению с ним Алексей Хомяков рассуждал куда сдержаннее. С наибольшей силой Аксаков рассказал об императоре в стихах:

- Великий гений! муж кровавый!

- Вдали, на рубеже родном,

- Стоишь ты в блеске страшной славы

- С окровавленным топором.

- С великой мыслью просвещения

- В своей отчизне ты возник,

- И страшные подъял мученья,

- И казни страшные воздвиг.

- Во имя пользы и науки,

- Добытой из страны чужой,

- Не раз твои могучи руки

- Багрились кровию родной.

- Ты думал, - быстротою взора

- Предупреждая времена, -

- Что, кровью политые, скоро

- Взойдут науки семена!

- И вкруг она лилась обильно;

- И, воплям Руси не внемля,

- Упорство ты сломил, о сильный!

- И смолкла Русская земля.

- И по назначенному следу,

- Куда ты ей сказал: "Иди!" –

- Она пошла. Ты мог победу

- Торжествовать... Но погоди!

- Ты много снес голов стрелецких,

- Ты много крепких рук сломил,

- Сердец ты много молодецких

- Ударом смерти поразил;

- Но, в час невзгоды удаляся,

- Скрыв право вечное свое,

- Народа дух живет, таяся,

- Храня родное бытие.

- И ждет он рокового часа;

- И вожделенный час придет,

- И снова звук родного гласа

- Народа волны соберет;

- И снова вспыхнет взор отважный

- И вновь подвигнется рука!

- Порыв младой и помысл важный

- Взволнуют дух, немой пока.

- Тогда к желанному пределу

- Борьба достигнет - и конец

- Положит начатому делу.

- Достойный, истинный венец!

- Могучий муж! Желал ты блага,

- Ты мысль великую питал,

- В тебе и сила, и отвага,

- И дух высокий обитал;

- Но, истребляя зло в отчизне,

- Ты всю отчизну оскорбил;

- Гоня пороки русской жизни,

- Ты жизнь безжалостно давил.

- На благородный труд, стремленье

- Не вызывал народ ты свой,

- В его не верил убежденья

- И весь закрыл его собой.

- Вся Русь, вся жизнь се доселе

- Тобою презрена была,

- И на твоем великом деле

- Печать проклятия легла.

- Откинул ты Москву жестоко

- И, от народа ты вдали,

- Построил город одинокой –

- Вы вместе жить уж не могли!

Но поклонников у императора было больше.

Во время Крымской войны ностальгический панегирик в честь Петра сложил Владимир Бенедиктов – поэт, умевший не только девичьими кудрями любоваться:

- На Руси, немножко дикой,

- И не то чтоб очень встарь,

- Был на царстве Царь Великой:

- Ух, какой громадный царь!

- Так же духом он являлся,

- Как и телом, — исполин,

- Чудо — царь! — Петром он звался,

- Алексеев был он сын.

- Мнится, бог изрек, державу

- Дав гиганту: «Петр еси —

- И на камени сем славу

- Я созижду на Руси».

- Много дел, зело успешных,

- Тем царем совершено.

- Им заложено в «потешных»

- Войска дивного зерно.

- «…»

- И петровскую стихию

- Носим в русской мы крови

- Так, что матушку Россию

- Хоть «Петровией» зови!

- А по имени любовно

- Да по батюшке назвать,

- Так и выйдет: «Русь Петровна», —

- Так извольте величать!

Время противоречий

Куда уж величественнее и громче! Но уже наступало время более сложных рефлексий.

Когда Николай Ге начинал работать над картиной «Петр и Алексей», его симпатии были полностью на стороне Петра. Он приехал из Италии убежденным западником и был очень благодарен царю за то, что тот открыл «окно в Европу» и способствовал ускоренному движению России навстречу европейской цивилизации. Но, когда Ге погрузился в архивы и исторические документы во время подготовки к написанию картины, когда пообщался с историком Костомаровым, ему открылась вся жестокость Петра. Поэтому на полотне нет правых и виноватых. Есть спор – жесткого, непримиримого отца со смиренным, но убежденным в своей правоте сыном, которому художник сочувствует.

В 1930-е годы советские люди познавали Петра, в основном, стараниями Алексея Николаевича Толстого. Он писал свой бесконечный, так и незавершенный, но почти совершенный роман. Допетровская Россия, в колоритном изображении писателя, оказалась «неповоротлива и ленива». «Я уверен, что Петр не сын Алексея Михайловича, а патриарха Никона. Никон был из крестьянской семьи, мордвин. В 20 лет он уже был священником, потом монахом, епископом и быстро дошел по этой лестнице до патриарха. Он был честолюбив, умен, волевой, сильный тип.

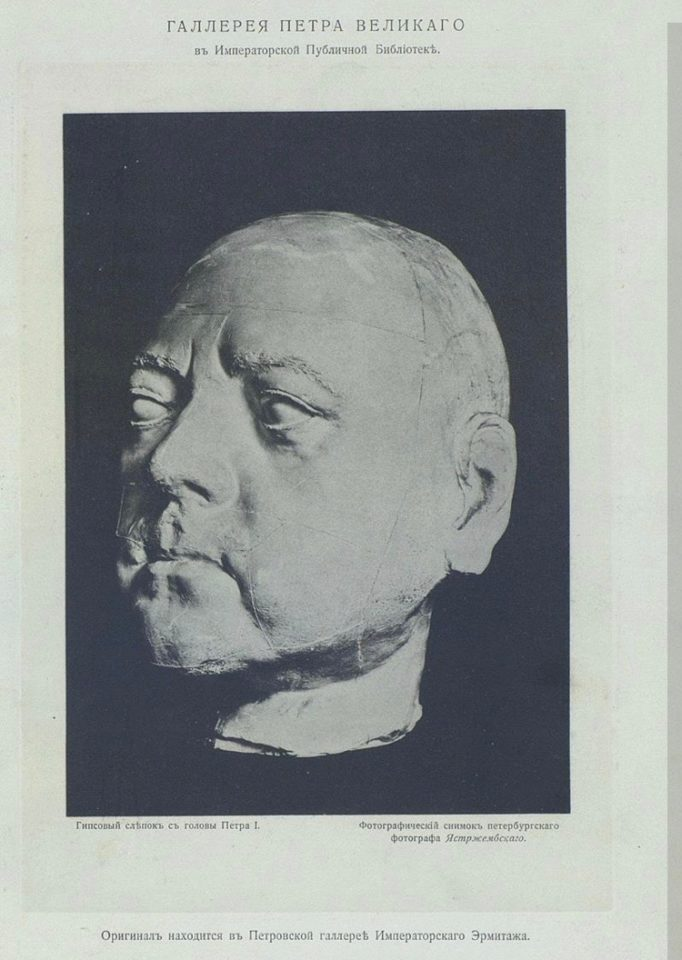

Дед Петра, царь Михаил Федорович, был дегенерат, царь Алексей Михайлович – человек неглупый, но нерешительный, вялый, половинчатый. Ни внутреннего, ни Внешнего сходства с Петром у него нет. У меня есть маска Петра, найденная художником Бенуа в кладовых Эрмитажа в 1911 г. Маска снята в 1718 г. Растрелли с живого Петра. В ней есть черты сходства с портретом Никона. Петр действительно был знающим корабельным мастером, кузнецом, столяром и отличным резчиком. Он любил труд, мастерство и требовал этого от людей».

Во время февральской революции Толстой написал короткую повесть «День Петра», которую позже считал неудачной и даже написанной под влиянием Дмитрия Мережковского. Штука, между тем, вышла сильная, натуралистичная до предела с самого начала: «Пахло табаком, винным перегаром и жарко натопленной печью». В этой повести Петр – вовсе не великий герой. Мы скорее обращаем внимание на его перегибы, на его каверзы и глупости.

Это уж потом Толстой научился восхищаться Петром – и с каким талантом! Да и было, за что. Он показал человека, который, не боясь, изучал и принимал то новое, что считал полезным. И, конечно, был яростен и победителен. Хотя главных его триумфов Алексей Николаевич отобразить не успел, рассказал о них только в сценарии кинофильма – кстати, замечательного.

Самым радикальным противником Петра в русской литературе был Борис Чичибабин, взявший на вооружение ярость прежних староверов, для которых Петр был антихристом:

- Будь проклят, император Петр,

- стеливший душу, как солому!

- За боль текущего былому

- пора устроить пересмотр.

- От крови пролитой горяч,

- будь проклят, плотник саардамский,

- мешок с дерьмом, угодник дамский,

- печали певческой палач!

- Сам брады стриг? Сам главы сек!

- Будь проклят, царь-христоубийца,

- за то, что кровию упиться

- ни разу досыта не смог!

Написано броско, ярко. Поэт немало знакомых слов и грозных образов приберег для этой филиппики. Но надо учесть, что это, скорее всего, бунт против всего общепринятого. Все, официозное, привычное казалось поэту ложным. А Петр с 1930-х невольно вошел в советский официоз. Чичибабин сражается не только с Петром, но и с конформизмом. В наше время трудно упрекать Петра за то, что забывал о человеке, любыми средствами добиваясь державных целей. Мы видим, как быстро схожие идеи способны овладевать умами – без всяких царей в треуголках.

По существу, Чичибабин повторил проклятие Льва Толстого, который в очерке «Николай Палкин» так писал об императоре: «Беснующийся, пьяный, сгнивший от сифилиса зверь четверть столетия губит людей, казнит, жжет, закапывает живьем в землю, заточает жену, распутничает, мужеложествует… Сам, забавляясь, рубит головы, кощунствует, ездит с подобием креста из чубуков в виде детородных органов и подобием Евангелий — ящиком с водкой… Коронует свою… и своего любовника, разоряет Россию и казнит сына… И не только не понимают его злодейств, но до сих пор не перестают восхваления доблестей этого чудовища, и нет конца всякого рода памятников ему…

И все ужасы — казни, убийство мужа, мучения и убийство законного наследника, закрепощение половины России, войны, развращение и разорение народа, все забывается и до сих пор восхваляется какое-то величие мудрость, чуть не нравственная высота этого плохого человека. Мало того, что восхваляют ее, восхваляют ее зверей любовников». Взвешенной эту оценку не назовешь. Подходить к государственным деятелям с нравственной меркой вообще – дело гиблое. Ломоносову все-таки было виднее, какую Россию принял Петр и как ее изменил… И стремление к просвещению, к науке – это важное направление, которое выбирают далеко не все монархи. А с такой страстью – только Петр, за что его и любили Лейбниц и Вольтер. Демонизировать Петра нетрудно. Но пускай западники помнят о том, что он приобщил Россию к европейской культуре, а почвенники – что ему мы обязаны самим понятием «патриотизма», сильным государством, которое трудно смести с земли и армией, в которой действует принцип «служить, не щадя живота своего» и понятия о чести. Ведь до Петра нередко сдавались, предавали, перебегали от сюзерена к сюзерены, не думая об Отечестве…

Завтрашний Петр

Сейчас Петр по-прежнему актуален – с его решительностью и ненавистью к безделью и рутине. Но достойных отображений императора в современной литературе и искусстве нет. Пожалуй, последним словом остается гиперреалистичный до гротеска памятник императору, созданный Михаилом Шемякиным. Он как будто хотел развенчать парадный образ, превратить Петра в такое же насекомое, как и мы все в глазах художника. Что-то получилось. По крайней мере, статуя стоит в городе имени Петра. Она интереснее, несмотря не эпатаж, глубже нелепого церетелиевского великана.

И в наше время литературе трудно обойтись без Петра – будь то прощальные романы ленинградца Даниила Гранина или эпопеи о Тоболе, о Сибири Алексея Иванова. Там Петр выступает скорее как фольклорный герой, как дух российской государственности – неуемной, мощной. Вызывающей и почтение, и ужас.

А мы… Думаю, мы еще не доросли до Петра. Хотя за 300 лет привыкли жить без его державного присмотра.