Текст: ГодЛитературы.РФ

Ханс Кристиан Андерсен родился 2 апреля 1805 года в Дании, прожил целых 70 лет и успел написать больше трех тысяч произведений — среди которых есть не только классические детские сказки, но и вполне себе «взрослые» тексты, подчас раскрывающие философские и религиозные взгляды своего автора. Разумеется, при всей условности деления на «взрослое» и «детское».

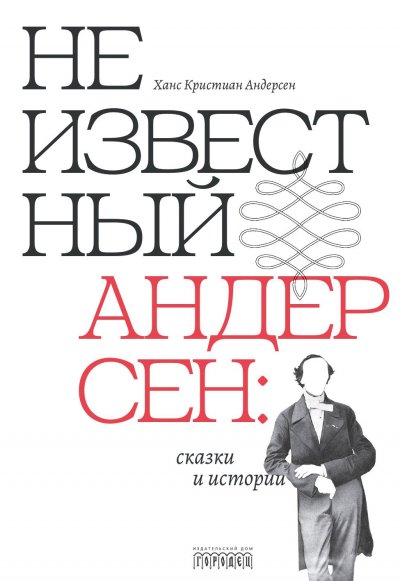

Юбилей сказочника — отличный повод познакомиться с одним из таких текстов; «Девочка, которая наступила на хлеб» в новом переводе Елены Красновой как раз готовится к публикации в сборнике «Неизвестный Андерсен: сказки и истории». Издательство «Городец» решило собрать под одной обложкой поздние произведения Андерсена, некоторые из которых — включая «Девочку...» — были переведены специально для этого издания. Кроме Елены Красновой, свой переводческий вклад в этот сборник внесли признанные мастера своего дела Нора Киямова, Нина Фёдорова и Ольга Дробот, а открывается он вступительной статьей специалиста по творчеству Андерсена Андрея Коровина.

Ну и вишенка: издание сопровождают уникальные иллюстрации русского художника и сценографа Оскара Клевера (1887–1975), созданные в Царском Селе, в лагере в Конитце в 1941–1942 гг. Одну из них с любезного разрешения издательства мы также публикуем.

Неизвестный Андерсен: сказки и истории / Ханс Кристиан Андерсен ; сост. Андрей Коровин ; пер. с дат. Ольги Дробот, Норы Киямовой, Елены Красновой, Нины Фёдоровой ; ил. Оскара Клевера. — М. : ИД «Городец», 2025.

Девочка, которая наступила на хлеб (пер. Е. Красновой)

Вы, наверное, слышали историю о девочке, которая наступила на хлеб, чтобы не запачкать свои башмачки, и о том, какая беда с ней приключилась. История эта и записана, и напечатана.

Она была бедная, но гордая и спесивая девочка, и был в ней от природы какой-то изъян, как говорится. В самом раннем детстве ей доставляло удовольствие ловить мух и обрывать им крылышки. Мухи больше уже не могли летать, а только ползали. Или, бывало, поймает она майского жука или навозного жука, насадит его на булавку, подставит ему под лапки зеленый листок или клочок бумаги, и бедное насекомое начинает хвататься за листок, изгибаться и вертеться, стараясь с этой булавки слезть.

— Смотрите, майский жук читает, — говорила малышка Ингер, — видите, он переворачивает листок!

С годами она становилась скорее хуже, чем лучше, но была она прехорошенькая‚ и обернулось это для нее несчастьем — маловато ей в жизни доставалось пинков да затрещин.

— Надо держать тебя в ежовых рукавицах, — говорила ей мать. — В детстве ты, бывало, не жалела моих колен, топча их ножками, теперь, боюсь, не пожалеешь и сердца.

Так оно и вышло.

Отправили Ингер служить в богатый деревенский дом, хозяева относились к ней как к родной дочери и одевали ее как родную дочь. Была она чудо как хороша, но спеси в ней поприбавилось.

Прослужила она около года, и сказали ей хозяева: «Надо бы тебе навестить родителей, дорогая Ингер!»

И она отправилась навестить родителей, но больше, чтобы показать себя. Пусть посмотрят, как хороша собой она стала. Но когда Ингер подошла к околице деревни, где жили родители, и увидела, что у пруда собрались девушки и парни, а поблизости от них на камне отдыхает ее мать с вязанкой собранного в лесу хвороста, она развернулась и ушла. Ей стало стыдно, что у нее, такой красиво одетой барышни, мать ходит в лохмотьях и собирает валежник в лесу. И нисколько она не пожалела о том, что ушла, а только разозлилась.

И вот прошло еще полгода.

— Надо бы тебе сходить повидаться с твоими престарелыми родителями, дорогая Ингер! — сказала ее хозяйка. — Вот тебе большой пшеничный хлеб, отнеси его им, они будут рады тебя видеть.

И Ингер надела свой самый красивый наряд и новые башмачки и, приподнимая полы платья, осторожно пошла по дороге, стараясь не запачкаться, и разве можно ее в этом упрекнуть? Но когда она подошла к тому месту, где тропинка вилась по болоту, а впереди стояли грязные лужи, она бросила хлеб под ноги и наступила на него, чтобы не замочить башмачки, но когда она наступила одной ногой на хлеб и подняла другую, хлеб стал опускаться под землю, увлекая ее за собой, все глубже и глубже. Ингер исчезла, и на поверхности топи осталась лишь черная лужа, покрытая пузырьками.

Вот такая история.

И куда же попала Ингер? А попала она к Болотнице, которая варит свое пиво. Болотница приходится теткой девушкам-эльфам. Про них-то вы, конечно, знаете — о них и баллады сложены, и картины написаны, но про Болотницу известно только, что когда летом над лугами стелется туман, то‚ значит, она варит свое зелье. Вот в ее пивоварню и попала Ингер, а долго там прожить невозможно. Очистная яма — это просто светлый покой по сравнению с пивоварней Болотницы! Тут от каждого чана разит так, что можно в обморок упасть. И при этом чаны стоят вплотную друг к другу, а если между ними и найдется щелочка и захочешь через нее пролезть, то ничего у тебя не получится — тут же наткнешься на мокрых жаб и свернувшихся в клубок жирных змей. Вот сюда и попала Ингер! От этого отвратительного, шевелящегося месива веяло холодом, и Ингер задрожала всем телом, а руки и ноги стали коченеть. Хлеб крепко прилип к ее ногам и тянул вниз, как кусочек янтаря притягивает тоненькую соломинку.

Болотница была дома. Пивоварню в тот день осматривали черт и его прабабушка, ядовитая старушка, которая никогда не сидит без дела. Если она куда-то идет, то обязательно прихватывает с собой какое-нибудь рукоделие, так было и на сей раз. Она шила особые стельки, которые следовало вставлять в башмаки людей, чтобы они никогда не знали покоя. А еще она вышивала лживые речи и вязала крючком случайно оброненные опрометчивые слова, несущие вред и гибель людям. Да уж, она умела шить, вышивать и вязать, эта старушка!

Она посмотрела на Ингер, поднесла к глазу монокль и еще раз внимательно оглядела ее.

— Эта девочка с задатками, — сказала она, — я прошу выдать ее мне на память о сегодняшнем визите. Из нее выйдет отличная статуя для передней моего правнука.

И Болотница отдала ей Ингер. Таким вот образом Ингер попала в ад. Не всегда люди попадают в ад напрямик, можно попасть туда и окольными путями, если у тебя есть задатки.

Передняя тянулась без конца. Посмотришь вперед — голова закружится, оглянешься назад — тоже. Собралась здесь толпа изнемогающих грешников, ожидающих, что вот-вот двери милосердия перед ними откроются. Долго же им придется ждать! Огромные, жирные, неуклюжие пауки оплели их ноги тысячелетней паутиной, она сдавливала их, точно тиски, сковывала, как медные цепи. К их страданиям добавлялось еще и вечное беспокойство в душе, вечно терзающая тревога. Скупой, например, терзался тем, что забыл ключ в замке своего денежного сундука. Впрочем, всех мук и терзаний, на которые были обречены эти грешники, не перечислишь.

Стоять неподвижно, как статуя, было ужасно, ноги Ингер были словно пригвождены к хлебу.

— А все из-за того, что я не хотела испачкать башмаки! — говорила она самой себе. — И что это они все на меня уставились?

И вправду, все грешники смотрели на нее, их пагубные страсти светились в глазах, говоривших без слов. На них было страшно смотреть.

— На меня-то смотреть — одно удовольствие, — подумала малышка Ингер. — Я прехорошенькая, да и одета нарядно.

И она стала вращать зрачками, чтобы оглядеть себя — шею-то она повернуть не могла. Как же она выпачкалась в пивоварне Болотницы! Она даже и представить себе такого не могла! Все ее платье было покрыто слоем слизи, змея застряла у нее волосах и хлестала ее хвостом по спине, а из каждой складки платья выглядывали жабы, которые заходились в визге, словно какие-нибудь моськи.

— Но тут никто не выглядит лучше меня! — утешала себя Ингер.

Страшнее всего было переносить голод. Может быть, получится наклониться и оторвать кусочек хлеба, на котором она стояла? Нет, спина не сгибалась, руки и ноги одеревенели, все тело, казалось, окаменело. Только глаза двигались, она могла вращать ими и смотреть во все стороны, даже назад. Как же это было гадко! А тут еще прилетели мухи, они стали ползать по ее глазам взад и вперед. Она моргала, но мухи не улетали, потому что улететь они не могли. У них были оторваны крылья, и они могли только ползать. Это была мука, да еще и есть все время хотелось. Наконец ей стало казаться, что ее внутренности пожрали самих себя, и внутри у нее стало пусто, ужасающе пусто.

— Если это продлится долго, я не выдержу, — сказала она себе. Но ей приходилось терпеть. И ничего не кончалось.

Тут на ее голову упала горячая слеза, она скатилась по ее лицу и по груди к хлебу, потом упала еще одна слеза, а потом целый водопад слез. Кто же это плакал об Ингер? А разве у нее на земле не осталось матери? Горестные слезы матери, которые она проливает над своим ребенком, всегда находят его, но не могут его спасти. Они лишь обжигают, усиливая его мучения. И еще этот нестерпимый голод, когда ты стоишь на хлебе и не можешь отломить ни кусочка! Она вообразила, что уже все внутри нее уничтожило само себя, и она превратилась в тонкую, полую тростинку, которая притягивает каждый звук. Она хорошо слышала все, что говорили о ней на земле. А говорили о ней злые и жестокие слова. Да, мать ее, конечно, всей душой горевала о ней, но все-таки как-то сказала: «Спесь ведет к гибели! В ней была твоя беда, Ингер! Какое же ты горе принесла мне, Ингер!»

И мать ее, и все люди, оставшиеся на земле, знали о ее грехе, о том, что она наступила на хлеб, провалилась под землю и исчезла. Пастух, который пас коров на склоне, видел все своими глазами и рассказал другим.

— Какую же боль ты причинила мне, Ингер! — вздохнула ее мать. — Это я и предчувствовала!

— Лучше бы мне вообще не родиться на свет! — подумала при этом Ингер. — Было бы гораздо лучше. Что толку, если мать сейчас изводит себя из-за меня!

Слышала она и слова своих хозяев, почтенных людей, которые относились к ней как к родной.

— Она большая грешница! Она попрала дары Господни, наступила на них. Двери милосердия трудно будет для нее отворить.

— Надо было лучше меня воспитывать, — подумала Ингер, — выбивать пороки у меня из головы, раз уж они там были.

Она слышала, что о ней сложили песню: «Спесивая девочка, которая наступила на хлеб, чтобы не запачкать башмачки». И песню эту пели по всей Дании.

— Чего только мне не пришлось выслушать! Какие только страдания я не претерпела! — думала Ингер. — Пусть бы и другие поплатились за свои грехи! Много за что бы пришлось! Ох как я страдаю!

И душа Ингер становилась еще грубее, чем ее тело.

— В таком обществе, как здесь, лучше не станешь! Да мне это и не надо! Смотрите-ка, опять они уставились на меня! — говорила она.

И душа ее совсем ожесточилась и озлобилась на всех людей.

— Ну вот, будут теперь трепать языком там, наверху! Ох как я страдаю!

И она услышала, как ее историю рассказывают детям, и малыши называли ее безбожной Ингер.

— Она была такая противная, — говорили дети, — такая скверная. Пусть теперь хорошенько помучается.

Дети всегда говорили о ней жестокие слова.

И тем не менее в один прекрасный день, когда все ее тело терзали злоба и голод, она услышала свое имя и то, как ее историю рассказывают невинному ребенку, маленькой девочке. И она поняла, что малышка разрыдалась, слушая историю о спесивой Ингер, которая любила наряжаться.

— И что, она никогда не вернется на землю? — спросила маленькая девочка.

И услышала ответ: «Нет, никогда».

— И даже если она попросит прощения и скажет, что больше никогда так не будет делать?

— Но она не попросит прощения, — сказали ей.

— Как бы я хотела, чтобы она попросила прощения! — воскликнула девочка.

Она никак не могла успокоиться.

— Я готова отдать всех моих кукол, лишь бы ей позволили вернуться! Как же тяжело бедняжке Ингер!

Слова эти дошли до сердца Ингер и как будто принесли ей облегчение. Впервые кто-то назвал ее «бедняжка Ингер» и не сказал ни слова о ее грехах. Маленький, невинный ребенок плакал и молился за нее. Какое-то странное чувство охватило Ингер. Она хотела бы сама заплакать, но плакать она не могла, и это тоже было для нее мукой.

Наверху шли годы, а внизу все оставалось без изменений, она все реже слышала что-то сверху, да и говорили о ней все меньше и меньше. И однажды ей послышался вздох.

— Ингер! Ингер! Какое же горе ты мне принесла! Я это предчувствовала.

Это умирала ее мать.

Иногда слышала она свое имя и из уст своих старых хозяев. И хозяйка ее говорила теплые слова: «Увижу ли я когда-то тебя снова, Ингер? Ведь человек не может знать, куда попадет!»

Но Ингер-то хорошо понимала, что ее достойная хозяйка никогда не окажется там, где находится она сама.

И прошло еще какое-то время, тянулось оно медленно и печально.

И вот Ингер опять услышала свое имя‚ и ей показалось, что над ее головой сверкнули две яркие звездочки. На земле навсегда закрылись чьи-то добрые очи. Прошло уже много лет с тех пор, как одна маленькая девочка неутешно плакала о «бедняжке Ингер». Девочка эта успела состариться, и вот Господь призвал ее к себе, и в эту самую минуту, когда перед внутренним взором пролетают воспоминания всей жизни, женщина вспомнила и то, как она в детстве горько плакала, услышав историю об Ингер. Детские воспоминания так живо встали в памяти умирающей, что она громким голосом воскликнула: «Господи! Может быть, и я, как Ингер, нередко на ступала на благословенные дары, не задумываясь об этом, может быть, я тоже носила в душе спесь, но ты, милостивый Господь, не дал мне пойти ко дну, а держал меня наверху! Не оставляй меня и в последний час!»

Глаза старухи закрылись, но в душе ее открылись никому не видимые духовные очи, и поскольку в своих последних мыслях она представляла себе Ингер как живую, то и сейчас увидела ее, увидела, как глубоко та пала, и при этом зрелище благочестивая душа залилась слезами. Оказавшись в Царствие Небесном, она, как и в детстве, оплакивала бедняжку Ингер! Ее слезы и ее мольбы отозвались эхом в пустой оболочке, заключавшей в себе истерзанную душу, которую затопила доселе не изведанная ею небесная любовь. Божий ангел плакал о ней! За что ей это даровано? Истерзанная душа постаралась мыслями вернуться ко всем своим земным деяниям и разрыдалась так, как Ингер никогда не могла рыдать. Сердце ее наполнилось печалью, ей показалось, что двери милосердия никогда не откроются перед ней, и как только она, сокрушенная горем, признала это, в ту же минуту в подземную бездну проник луч, он светил ярче солнечного луча, способного растопить снеговика, которого мальчишки слепили во дворе, и тогда — быстрее, чем тает на нежных детских губах снежинка‚ — растаяла и безжизненная оболочка Ингер, и маленькая птичка, как молния, зигзагом взвилась из бездны в мир людей. Но птичка чувствовала страх и стыд перед всем, что ее окружало, ей было стыдно перед самой собой и перед всеми живыми существами, и она поспешила забиться в темную трещину в какой-то обветшалой стене. Она сидела, съежившись и дрожа всем телом, и не могла даже пискнуть, да у нее и не было голоса. Долго сидела она так, прежде чем потихоньку стала оглядываться по сторонам и впитывать великолепие окружающего мира. А мир и вправду был великолепен: воздух дышал приятной свежестью, месяц сиял ярким светом, деревья и кусты благоухали. И в том месте, где она оказалась, ей стало так уютно, да и перышки ее были такими чистыми и красивыми. С какой же любовью и с каким блеском все создано на земле! И мысли, которые роились в груди птички, просились наружу в песне, но петь она не могла. Как бы ей хотелось куковать, как кукушка, или заливаться, как соловей по весне! Но Господь, которому внятен и беззвучный гимн благодарности простого червя, услышал и песнь птички, звуки которой поднимались к небу, как псалом, звучавший в груди Давида, еще не облеченный в слова и звуки.

Беззвучные песни все больше и больше наполняли птичку и только ждали случая вылиться наружу при первом добром деле.

И вот настало Святое Рождество. Крестьянин поставил у стены шест и привязал к нему сверху сноп необмолоченного овса — пусть и птицы небесные порадуются в Рождество, пусть и у них будет праздничное угощение в праздник Рождества Спасителя!

И утром в Рождественский день взошло солнце и осветило сноп овса, и все чирикающие птички слетелись на угощение, и тогда из трещины в стене тоже раздалось: «пи-пи-пи». Таящаяся мысль превратилась в звук, слабый писк звучал как настоящий гимн радости, пробудилась мысль о добрых делах, и птичка вылетела из своего убежища. На небе, конечно, знали, кто эта птичка!

Зима надвигалась, водоемы промерзли, у птиц и лесных зверей наступило голодное время. Маленькая птичка летала над дорогой и там, в следах от саней‚ искала и находила зернышки, на стоянках, где по пути останавливались люди, на ходила несколько кусочков хлеба, однако из них сама она съедала только крошку, но сообщала всем голодным воробушкам, что вот тут они могут найти себе пропитание. Она летала и в города, в поисках тех мест, где какой-то добрый человек крошил у окна хлеб для птичек. И там она тоже съедала лишь чуть-чуть, а все остальное отдавала другим птицам.

В течение зимы птичка нашла и отдала так много крошек другим птицам, что все они вместе весили столько, сколько весил тот хлеб, на который наступила Ингер, чтобы не запачкать свои башмачки, и‚ когда было найдено последнее зернышко и отдано, серые крылышки птички стали белыми и словно выросли.

— Смотрите, какая чайка летит над озером! — закричали дети, увидев белую птицу. Птица нырнула в воду, потом взлетела навстречу солнечным лучам, она сверкнула на солнце, невозможно было понять, куда она делась, говорили, что она улетела на солнце.