Текст: Андрей Мягков

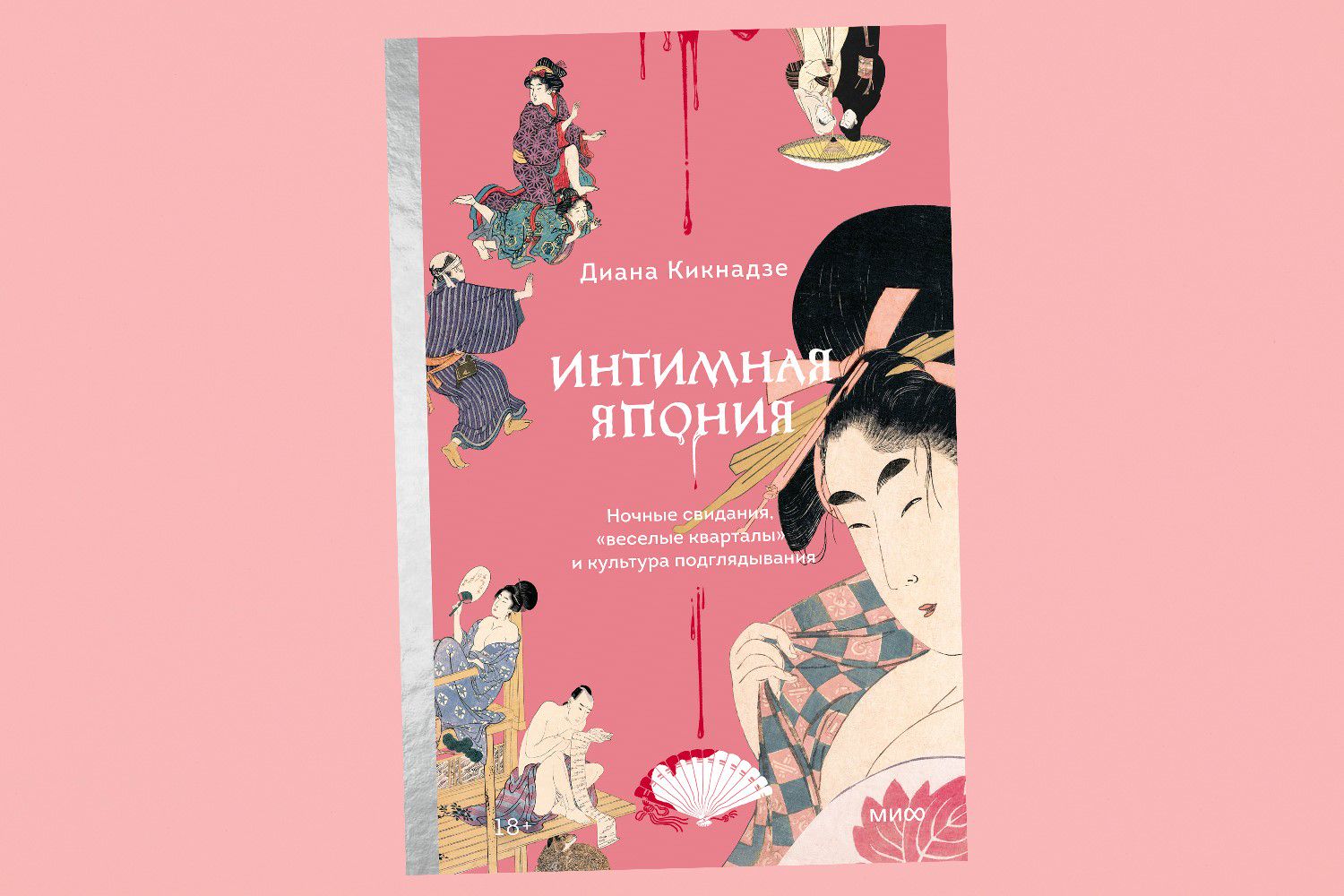

«Застегнутая на все пуговицы», — это, конечно, не про эту книгу, но и фривольностей ждать не стоит. Перед нами пикантные, но абсолютно научные заметки о сексуальной изнанке Японии, хотя бы в силу географии долгое время оторванной от мира и потому весьма причудливой (для внешнего наблюдателя) страны. Диана Кикнадзе — японист и кандидат исторических наук — не шутки пришла шутить; опираясь на исследования по истории, антропологии, литературе и другим искусствам, она рассказывает, как именно формировалась сексуальная культура Страны восходящего солнца. Особое внимание Диана уделяет тому, каково в клетке этой культуры было женщинам, лишенным всякой возможности изменить свою общественную участь.

Почему в Японии девственность невесты считалась недостатком и как самураи относились к проституции? Что означало слово, переводящееся на русский как «соитие с рисом», и зачем азиатские красавицы сбривали себе брови? Какой была идеальная японская жена и какую роль в трансформации сексуальной культуры сыграла электрификация острова? Устраивайтесь, как говорится, поудобнее.

Диана Кикнадзе. «Интимная Япония. Ночные свидания, «веселые кварталы» и культура подглядывания» — М.: МИФ, 2025. — 288 с.

Интимная Япония. Ночные свидания, «веселые кварталы» и культура подглядывания / Диана Кикнадзе. — Москва : МИФ, 2025. — 288 с.

Идзанаги и Идзанами за сотворением земной тверди

Вышеприведенные отрывки из «Кодзики» не демонстрируют нам опытности богов-демиургов. Наоборот, и боги ошибаются, нуждаясь в советах иных мудрейших богов. Самая главная ошибка, которая была допущена в брачном ритуале, — то, что молодая жена заговорила с мужем первая, взяла на себя инициативу. Расплатой за нарушение социальных ролей стало рождение «неправильных» детей. Но в этом сюжете также необходимо обратить внимание на столб, который обходят молодожены. Боги это делают в определенном порядке: женщина обходит столб справа, а мужчина — слева.

Дело в том, что японцы ко времени записи «Кодзики» были знакомы со многими китайскими ритуалами и старались перенимать то, что казалось им важным и необходимым для японского общества.

Воздвижение столба, который обходили с песнями, часто сексуальной тематики, — распространенный в Китае и других местах обряд культа плодородия. Во многих китайских классических книгах, начиная с философского трактата ди настии Хань «Хуайнаньцзы» («Трактат учителя из Хуайнани», ок. 139 г. до н. э.), говорится о том, что мужчина должен двигаться по кругу слева, а женщина — справа, а также о том, что относительно созвездия Большой Медведицы небо вращается слева направо, а земля — справа налево. Превосходство левого над правым отражает китайскую иерархию этих понятий. Китайским заимствованием объясняют комментаторы и правило, по которому в брачном обряде первым должен говорить мужчина.

Как мы видим, придворный историограф О-но Ясумаро, составитель «Кодзики», был хорошо знаком с китайскими даосскими трактатами по эротологии, поскольку в популяр ном в Древнем Китае трактате «Дун-сюань-цзы» («[Учитель], Проникший в таинственную тьму / Учитель из сокровенной пещеры», V–VII вв.) изложены все принципы правильного обхода столба при совершении брачного обряда.

Именно из Китая пришел в Японию сюжет о вращении и кручении копья в морской пучине, когда Идзанами и Идзанаги старательно создавали из моря земную твердь. Мы видим и здесь некий символический акт соития с участием фаллоподобного предмета — копья.

Несколько по-детски наивно и забавно могут звучать слова Идзанаги и Идзанами о собственных гениталиях, однако их доводы о том, что у одного слишком выросло, а у другого так и не выросло, выглядят весьма логично. И тем не менее одной занимательной анатомии было недостаточно — опытным учителем по искусству любви для богов- молодоженов стала самая обычная трясогузка.

Когда боги-супруги выяснили, что у них есть все необходимое для соития, они также поняли, что уроков полового воспитания им никто не давал, но тут внезапно прилетели две трясогузки — самец и самка — и начали спариваться, тряся хвостами и покачивая головами. Они и стали первыми учителями демиургов. Особо искушенные исследователи делают из этого вывод о том, какая поза была самой пер вой. В городе Мисима префектуры Сидзуока и в префектуре Хиросима трясогузку до сих пор считают божественной птицей1.

Позже даже появится такое приспособление, как сэкирэй дай («подставка трясогузки»), — вспомогательный инструмент, который подкладывают женщине под талию, чтобы облегчить миссионерскую позу. В эпохи Муромати и Эдо такую подставку-подушку клали в изголовье новобрачной, чтобы та могла подложить ее под спину или опереться на нее при позе сзади.

Возвращаясь к божественным молодоженам, стоит забежать вперед и уверить наших читателей в том, что после неудачного брачного ритуала они обратились за советом к мудрейшим богам, которые указали на ошибку супруги. Во время следующего ритуала Идзанаги первый заговорил с женой, гармония была восстановлена, и божественная пара настолько овладела искусством любви, что на протяжении всего первого свитка мы встречаем сотни имен новорожденных богов в облике все возможных стихий и природных объектов. Полезный урок от трясогузки, как мы убедились, также был усвоен успешно. Все божественные отпрыски стали основой страны, названной Японией, которую уже можно было заселять людьми.

Сами боги показали людям, что секс между мужчиной и женщиной — естественный процесс, главная цель которого — рождение детей, а значит, в нем нет ничего постыдного. Идея, что это занятие может быть греховным, возникнет в Японии еще очень нескоро.

Утагаки — оргии во время посевной

Пока в VIII веке полным ходом шел сбор материалов и составление мифологического свода «Кодзики» с его своеобразной интерпретацией неопытности богов-демиургов, простой народ не терял времени даром. Неотъемлемой частью сельскохозяйственного цикла в Японии был ритуал утагаки (歌垣) — религиозное действие, обряд, посвященный празднованию обильного урожая и молитве о будущем плодородии. Недаром в слове «утагаки» заключен смысл «вызов на песню», «запевки», ведь в те давние времена молитвенное прошение к богам плодородия, земли было песней в исполнении двух полухориев, мужского и женского. Песни сопровождались пляской, ритуальным разведением костров и последующими брачными играми. Смысл утагаки заключался в умилостивлении земли, благодарности за прошлые урожаи и просьбе даровать богатый урожай в новом сезоне. Основной посевной культурой был рис, а рисосеяние подразумевает сплоченный коллективный труд, совместную молитву и обрядовые действия. Судя по песням, вошедшим в поэтическую антологию эпохи Нара «Манъёсю» («Собрание мириад листьев»), которая превосходно отражает народную повседневность, ритуалы, обычаи, радости и переживания, проводились утагаки в определенных горах, которые в синтоизме считались сакральными и неоскверненными, а потому были местами обитания богов-ками.

Ритуал совершался дважды в год: весной, когда появля ются всходы, и осенью, во время сбора урожая. Сексуальная составляющая утагаки была крайне важной частью обряда, ведь именно тогда селянам предоставлялась полная свобода действий: вспаханное поле мыслилось как место для знакомства и флирта юношей и девушек деревни, которые искали брачного партнера (партнершу) или любовника (любовницу). Своими действиями любовники должны были пробудить землю после зимней спячки.

Начиная с VIII века утагаки отделяется от сельскохозяйственного ритуала и становится чем-то вроде развлечения и способом сближения мужчин и женщин (как состоящих, так и не состоящих в брачных отношениях).

Мужчины и женщины, собравшиеся в горах или на побережье, сближались друг с другом в беседе, за совместной трапезой, после которой начинались песни в форме шуточного обмена репликами. Девушки и парни делились на группки и поочередно хором шутили и флиртовали друг с другом. Подобные соревнования в остроумии имели определенное значение: побеждала команда, в песнях которой было больше смысла, особой прелести и мастерства. Вполне возможно, проигравшая сторона вступала в контакт с противоположным полом или таким образом нужно было приглянуться будущему партнеру своим талантом. Сегодня сложно что-то утверждать, но, к счастью, поэтическая антология «Манъёсю» донесла до наших дней превосходные образцы подобных песен.

- Песня, сложенная в день Кагахи

- при восхождении на гору Цукуба

- На горе, на Цукуба,

- Где живут среди пиков орлы,

- Среди горных отрогов,

- Где струятся в горах родники,

- Зазывая друг друга,

- Девы, юноши вновь собрались.

- У костров у зажженных

- Будут здесь хороводы водить,

- И чужую жену буду я здесь сегодня любить,

- А моею женою другой зато будет владеть.

- Бог, что власть здесь имеет

- И правит среди этих гор,

- Дал на это согласие людям

- Еще с незапамятных пор.

- И сегодня одно про себя хорошо разумей:

- И мучиться тоже не смей!2

Тем не менее смысл утагаки заключался в первую очередь в высвобождении накопившейся сексуальной энергии, усталости или агрессии. Из-за своего массового характера этот ритуал никого не обязывал к дальнейшей ответственности, в та кие дни члены общины могли свободно вступать в связь друг с другом без какого-либо стыда и угрызений совести. В этом ритуале важно было оросить землю семенем и веселиться, чтобы почве передалось возбуждение людей. Ну а сами участники массовой оргии после такого празднества, думается, чувствовали себя отдохнувшими, наполненными новой энергией и готовыми трудиться дальше.

В провинции Хитати3 большой популярностью пользовалась похожая форма брачных игр, которая называлась кагаи. Во время кагаи разжигали костер и вокруг него водили хоровод мужчины и женщины. После они попарно уединялись в лесу или в поле, где проводили вместе всю ночь. В те далекие времена это не рассматривалось как нарушение брачной клятвы: всего на одну ночь брачные узы теряли свою силу. Кагаи, так же как и утагаки, были тесно связаны с весенне- осенними посевными работами.

Устраивались ли подобные обмены задорными песенками в последующие века — нам неизвестно, но если принимать во внимание тот факт, что песенно- стихотворное обращение, как и пляска или мистерия, расценивалось в древности как подношение богам и духам природы, то думается, что эта творческая составляющая оргии могла сойти на нет.

Документов и материалов, описывающих конкретное со держание ритуалов утагаки, очень мало. Небольшое количество можно найти в письменных источниках древности «Кодзики» («Записи о деяниях древности», 712 г.), «Нихон сёки» («Анналы Японии») и «Манъёсю» («Собрание мири ад листьев»), но после 700 года н. э. информации о них нет.

- 1 Трясогузки упоминаются в памятнике древнеяпонской литературы «Анналы Японии» («Нихон сёки», VIII в.) как «птицы, познавшие тайны любви».

- 2 Здесь и далее песни из «Манъёсю» цитируются в переводе А. Е. Глускиной.

- 3 Хитати — историческая провинция в Японии, в регионе Канто, на востоке острова Хонсю. Соответствует современной префектуре Ибараки.