Текст: Андрей Мягков

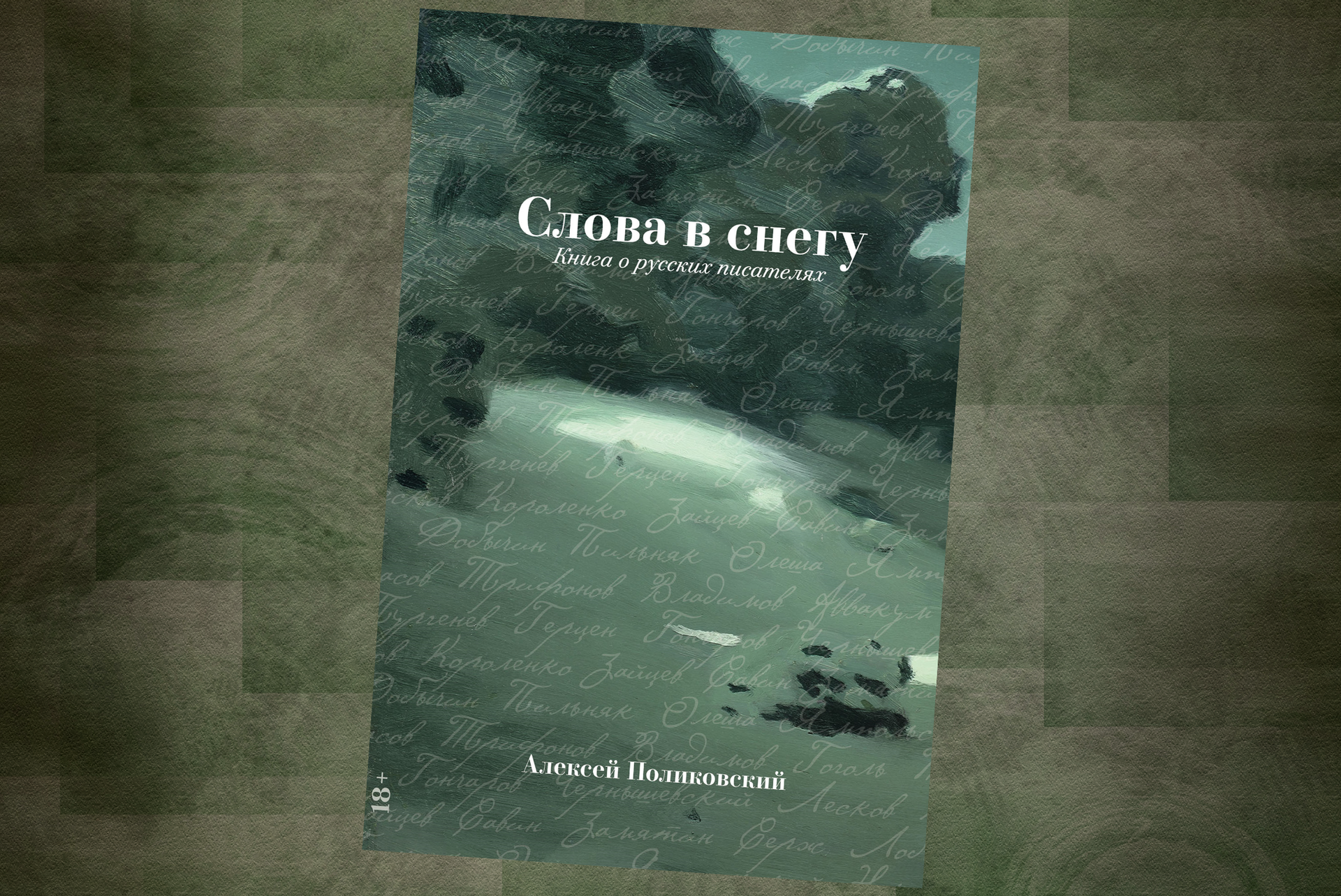

Книга писателя и журналиста Алексея Поликовского устроена прозрачнее некуда: девятнадцать глав — и столько же максимально пристрастных рассказов об авторах, чья судьба складывалась в основном трагично, но на то они все и русские писатели. Знакомцы любого школьника Гоголь и Тургенев, любимцы эстетов Добычин и Пильняк, практически стертые временем Борис Зайцев и его тезка Борис Ямпольский — выборка разнообразная, так что каждый читатель найдет литератора по интересам. Хронологические рамки тоже, как можно догадаться, весьма широкие – от буйного протопопа Аввакума до позднесоветских авторов.

«Смысл этой книги не всеобщий охват, а выбор сердца, не последовательность истории, а сиюминутность дружбы и любви», — сразу же признается в предисловии Поликовский. Это действительно его личный взгляд на великие и печальные моменты отечественной литературы — не только в плане выбора писателей и разгоряченной интонации, не пытающейся играть в объективность, но и в смысле того цветистого, увесистого языка, которым он воскрешает перед нами своих геров.

Предлагаем прочитать фрагмент эссе о Борисе Пильняке: ярчайшем писателе, не сумевшем вписать себя в сумрачные сталинские времена.

Слова в снегу: Книга о русских писателях / Алексей Поликовский. — М.: Альпина нон-фикшн, 2025. — 396 с.

Пильняк

Мальчик вооружался: обвешивал себя игрушечными мечами, булавами, копьями. Потом садился верхом на игрушечную лошадку и, глядя в зеркало, начинал рассказывать истории. Он куда-то скакал, с кем-то спорил, кому-то грозил. Если маленькая сестра в это время подходила к нему, он гнал её прочь и даже мог ударить. Если мама прерывала его рассказ, он плакал.

Юношей он бродил по окраинам и окрестностям города и говорил сам с собой, придумывал, сочинял.

Его отец, земской ветеринарный врач, переезжал из одного провинциального города в другой. Города в его памяти сливались в один: город с оврагом, город с откосом, рекой, город с белыми стенами монастыря, город с бревенчатыми домами в четыре окна, с развалинами усадеб и «дремучей тишиной», с Козьей горкой и Монастырской рощей, город тихий и поникший, унылый и грязный, окружённый уходящими в поля огородами. Потом, став писателем Пильняком, он написал, что в России тысяча таких городов. В своих книгах он давал им названия Камынск и Рогожск и подробнейшим образом описывал их: казначейство, тюрьма, соляной амбар, извечный трак тир, мастерская по ремонту самоваров с вывеской «Лужу Пояю» и гостиный ряд времён царя Алексея. А на центральной площади свинья макает пятачок в лужу.

На фотографии 1915 года (ему 21 год) он стоит в вызывающе расслабленной позе, он в шляпе, длинном паль то, выпущенном наружу свитере, в мятых брюках и грязных ботинках, да ещё тонкая сигарета дерзко торчит в углу рта. «Большой, рыжий, с рыжими веснушками, в роговых очках, он и ходил-то по-особому, наклонившись вперёд и как-то загребая длинными, с рыжим волосом до пальцев, руками — то ли как охотник, идущий на медведя, то ли как медведь, идущий на охотника. В 1919 он с липовым документом рабочего Коломенской типографии «аргонавтил в поездах за пудами ржи», был, по его собственному выражению, «рядовым мешочником».

Рыжий мешочник в круглых очках, живущий в деревянном доме в Коломне, писал, как прежде рассказы вал — целыми днями. Проза его бурлила и неслась, закручивалась в бред и взлетала с воем — стихия! Революция это когда баня не для всех, а только для избранных, это когда в тайнике прячут не деньги, а сало, когда ЧК реквизует самогонные аппараты, а они исчезают со склада, когда по Дворцу искусств ходит голой знаменитая актриса, когда поезда уходят в «Волчью Пустыню Российской Равнины», а земотдел регистрирует в окрестностях замерзающего города волчьи стаи. Революция это что-то тёмное и жуткое, поднимающееся от диафрагмы, из самой глубины человеческой души, соединяя страсть и садизм, насилие и эротику, «грандиозную мечту» и «грандиозную любовь». Начальник штаба по фамилии Череп в кожа ной куртке и чекистка Ордынина, тоже в кожанке, — любовники, и «от губ его нельзя было оторваться», но она не может ему простить боли, что он ей причинил. Его приводят в камеру № 3 к ней на допрос — а оттуда пря мой путь в подвал.

«И знаете? — Женщина испытывала физическое наслаждение, расстреливая».

«И весной Тропаровы ели: грачей, ворон, птичьи яйца и крапиву, а отец и сын ещё также — свежих лягушек».

В 1926 в майском номере «Нового мира» была опубликована «Повесть непогашенной луны». Через два дня номер изъяли из продажи. Сюжет повести и скандал вокруг неё слишком хорошо известны, чтобы здесь рассказывать об этом ещё раз. Но есть тут и странность. В это время Пильняк уже не носил неряшливый свитер, а переоделся в новенький, с иголочки, дорогой костюм — был он писатель реальный и практичный, имевший хорошие связи и знакомства. Почти что американская деловитость была в нём задолго до путешествия в Америку и американского романа «О’кэй», где он эту деловитость воспел. «Он кажется шалым и путаным, а на самом деле — очень деловой и озабоченный. Лицо у него озабоченное — и он среди разговора, в трактире ли, в гостях ли — непременно удалится на секунду поговорить по телефону, и переход от разговора к телефону — у него незаметен».

Восходящая звезда советской литературы, он знал военных, знал дипломатов, знал кое-кого в НКВД, в газетах и журналах главных редакторов, в трестах начальников, в армии комкоров. Написав «Повесть непогашенной луны», он, беспартийный, собрал слушать её друзей- партийцев. Поздно вечером в его доме на 2-й улице Ямского Поля (теперь улица Правды) слушали, как он читает про гибель командарма, главный редактор «Нового мира» Полонский, писатель Вересаев и Лариса Рейснер. Поскольку речь в повести о военных, то пригласил он и военспеца, заместителя председателя Реввоенсовета Лашевича, но мы не знаем точно, был ли он: в 1926 году в покаянном письме к Скворцову-Степанову Пильняк написал, что Лашевич не пришёл, а в протоколе допроса 1937 года записано, что Лашевич присутствовал. И все книгу одобрили.

Ещё он читал повесть знакомому, начальнику Секретного отдела ОГПУ Якову Агранову, который не только не возражал, но и подкинул ему подробностей о жизни и смерти Фрунзе.

Вот какую подстраховочную сетку натянул хотя и молодой, но уже опытный писатель, вот каких людей привлёк для первоначального одобрения.

Но не помогло!

«Пильняк жульничает и обманывает нас». Так написал Сталин на письме Пильняка Рыкову в 1926 году.

Сталин знал Пильняка с начала его писательской карьеры и следил за ним. Старый большевик Иван Гронский, который, как он сам выразился, «в тридцатые годы помогал Пильняку в понимании советской действительности», в воспоминаниях рассказывает, как Сталин однажды, во время разговора о Демьяне Бедном, вынул из сейфа тетрадочку, «в которой были записаны довольно нелестные замечания об обитателях Кремля». На слова Гронского, что почерк не Бедного, он сказал, что замечания подвыпившего поэта записал журналист по фамилии Презент. Какие ещё были в сейфе тетрадки, какие ещё слухи и сплетни собирал Сталин, мы не знаем, так же как не знаем, была ли у него отдельная тетрадочка про Пильняка. Но метод ясен.

Сталин в своих косноязычных речах периодически упоминал его: «Возьмите, например, такого попутчика, как Пильняк. Известно, что этот попутчик умеет созерцать и изображать лишь заднюю нашей революции».

Что за язык… Попутчик… Заднюю революции…

Заведующему ГИЗа тов. Бройдо после выхода «Непогашенной луны» поручили «пересмотреть договор… в целях устранения из издания тех сочинений Пильняка, которые являются неприемлемыми в политическом отношении».

Товарищ Бройдо, не только заведующий, но и сам автор — брошюры «За грамотный завод» — постарался.

«В смысле художественном все они чрезвычайно слабы. По содержанию их объединяет настроение безысходного безразличия, оживляющегося лишь на моментах едких выпадов против советского строя: капитан парохода, коммунист — пьяница, самодур и антисемит, лозунг “всеобщей мировой забастовки”, раздающийся со Шпицбергена, кончающий самоубийством от тоски и виски радиоинженер и т. п.

…Последний* представляет собой тонко сделанный контрреволюционный пасквиль на сущность диктатуры пролетариата, партии, её руководства и разногласия.

Под видом описания государственной и хозяйственной жизни африканских термитов проводится мысль о бездушности, тупости слепого механизма, управляющего людьми, убивающего их волю, инициативу, личность.

…Необходимо обратить внимание на утончившиеся методы контрреволюционной отравы в области художественной литературы».

Так, с закрытой рецензии, начинается проработка писателя Пильняка. Он пытается объясниться в письмах в «Новый мир» и Сталину («Если бы у Вас нашлось время принять меня, я был бы счастлив гораздо убедительнее сказать о том, ради чего я пишу»), Рыкову («Никогда, ни на одну минуту я не хотел написать вещи, которая могла бы быть оскорбительной для партии»), а то, что он пишет Скворцову-Степанову, больше похоже на чистосердечное признание следователю, чем на письмо писателя редактору газеты.

В 1929 году Борис Пильняк опубликовал в Германии, в издательстве «Петрополис», повесть «Красное дерево». Опубликовал с одобрения ВОКС** и его главы Ольги Каменевой, жены Льва Каменева. Не он один тогда издавал свои книги в Германии, но набросились на него.

Нюхом, классовым сознанием, нутряным чутьём чувствовали они в нём чуждое и чужое. Не было в писателе той партийной нерассуждающей верности, которую они хотели видеть в каждом пишущем, той особой, советской бездарности, от которой у читателя в зевке сводит скулы и которую они могли бы превозносить и славить. Он был советский, не раз совершенно честно клялся в этом — я всем обязан революции, революция создала меня! — но писал при этом как-то не по-советски, нервно, не выдержанно, без чёткой партийной линии в голове.

Пильняк имел смелость — или неосторожность, это как сказать и из какого года смотреть, — идти своим путём, и не только идти своим путём, но и говорить об этом. «… Я — не коммунист и поэтому не признаю, что я должен быть коммунистом и писать по-коммунистически, — и признаю, что коммунистическая власть в России определена — не волей коммунистов, а историческими судьбами России …я хорошо знаю, что иначе, чем я пишу, я писать не могу, не умею, не напишу».

В повести «Красное дерево» есть охломоны и отличное выражение «уйти в охломоны» — в коммуну нищих, живущих в земляных норах у кирпичного завода. Охломоны — коммунисты первого часа, поверившие в революцию, которая на втором своём часе выбросила их. Ничего нет у этих косноязычных, спивающихся людей, кроме рванья, хлеба и водки. И говорит охломон, «юродивый советской Руси, справедливости ради, борец за мир и коммунизм», живущий в яме у печи для обжига кирпичей: «Ну, не сейчас, так потом выгонят, всех ленинцев и троцкистов выгонят!»

Кто позволил Пильняку читать мысли Сталина? Кто разрешил так явно — да ещё устами грязного алкаша — обнародовать его планы?

В одном из рассказов у Пильняка есть слово — словодел. Это он сам, словодел, мастерит из слов что-то новое, удивительное, непривычное. «Город вынут был из футляра обыденности». Проза его и его язык — вынуты из футляра обыденности. Есть бюро с потайным ящиком, но у него — «секретный ящик бюрца». Мы скажем «девочки-двойняшки», а он «двоешки», мы — алфавит, он «абевега», мы «дом притих зловеще», он «дом притихнул в зловещи», все скажут «крючкотворство», а он — «крючкодельство». А есть ещё у него «аматеры собачьего лая»…

«По лицу его прошла злая доброта» — ух, как выворачивает!

- * Рассказ «Жених во полуночи».

- ** Всесоюзное общество культурной связи с заграницей.