Текст: Елена Дорофеева

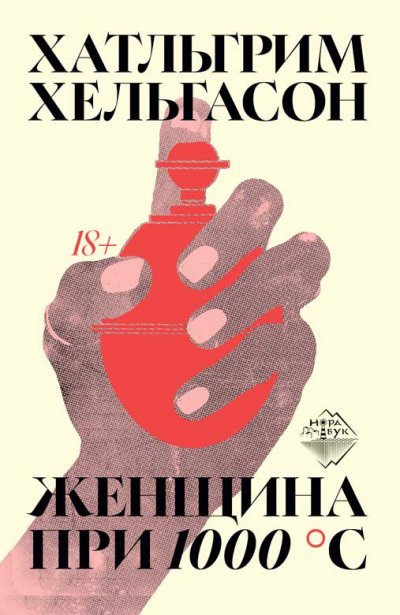

В издательстве «Городец» выходит еще один роман исландского писателя Хатльгрима Хельгасона — «Женщина при 1000 °C». На родине книга вышла в 2011 году, была номинирована на литературную премию Северного совета (2012), а во Франции стала лучшей переводной книгой года (2014). Всего же права на роман были проданы в 16 стран.

Хатльгрим Хельгасон (р. 1959) — знаковая фигура в современной исландской культуре, писатель и художник и трижды лауреат Исландской национальной премии. На русском языке его произведения издаются с конца 2000-х гг.: в том числе в 2015 году выходила «Женщина при 1000 градусах». И вот спустя десять лет роман в переводе Ольги Маркеловой, давно ставший библиографической редкостью, выходит в новой редакции — с обновленным послесловием переводчицы и несколькими стихотворениями ее сочинения, написанными во время работы над переводом.

Книга представляет собой искрометную исповедь восьмидесятилетней исландки по имени Хербьёрг Бьёрнссон, внучки первого президента Исландии, которая живет в одиночестве в гараже в восточной части Рейкьявика, ведет активную переписку по интернету и вспоминает свою насыщенную жизнь. Причем в основе книги — реальная история.

«В 2006 году он [Хельгасон] помогал своей тогдашней жене Оддни, состоявшей в одной из исландских политических партий, обзванивать избирателей, — рассказывает Ольга Маркелова. — По одному номеру ему ответила пожилая дама, которая сперва категорично заявила, что не собирается голосовать за «коммуняк», а потом рассказала ему историю своей жизни. Она доживала век в переделанном под жилье гараже, страдая от рака легких, но при этом активно общалась по интернету со всем миром. В молодости ей довелось пожить и на исландском хуторе в глуши, и в Буэнос-Айресе...»

Когда автор через какое-то время решил вновь пообщаться с необычной исландкой, оказалось, что ее уже не было в живых — но остались ее мемуары. Тем не менее, роман «Женщина при 1000 °C» — не просто обработка чужих автобиографических заметок. Хельгасон сразу же предупреждает читателя, что перед ним — художественное произведение, в котором лишь в некоторой степени затрагиваются реально происходившие события и реально жившие люди.

Эмоциональный регистр этого текста очень широк — от высокого трагизма и тончайшей лиричности до едкой сатиры на современное исландское общество, а стиль автора лишен шаблонности — совсем как биография рассказчицы. Ей осталось жить всего несколько недель (она записалась на кремацию при температуре 1000 градусов), но до тех пор у нее есть сигареты, ноутбук, граната времен Второй мировой войны и собственные воспоминания.

Хатльгрим Хельгасон. Женщина при 1000 градусах. Перевод с исл. Ольги Маркеловой. — М. : ИД «Городец», 2025. — 544 с. — (Скандинавская линия «НордБук»)

- 29

- МОЛЧАНИЕ ИСЛАНДИИ

- 2009

В те времена молчание было, пожалуй, самым главным в культуре Исландии. Люди не решали свои вопросы в беседах и гораздо лучше умели догадываться по молчанию, чем расспрашивать прямо. Поэтому народ буквально верил, что можно замалчивать целые жизни, — или, по крайней мере, воображал, будто можно замалчивать целые жизни. Хотя это можно было понять, ведь тогда мы только-только вылезали из-под тысячелетней тяжести труда в поле и на море, где слова были не нужны, так что их держали в книгах в гостиных и в землянках. Вот поэтому-то исландский язык целое тысячелетие оставался неизменным: мы им почти не пользовались.

В течение веков в Исландии говорили мало. Потому что люди встречались редко. А когда они все-таки встречались, в ход шла целая система, направленная против частных бесед: в землянках слушали евангелие, в церквях — проповеди, на юбилеях — застольные речи, а когда в двадцатом веке люди стали чаще собираться вместе, у нас развилась такая совершенная форма совместного молчания, как «приглашения на вист». Таким образом, единственными источниками языка были вышеупомянутые чтения евангелий, стихи да письма. Исландский язык не подразумевал работы языком, он был весь книжный. И лишь когда мы стали изучать другие языки, мы сообразили, что язык нужен не только для того, чтобы сочинять, писать и читать. (Хотя вот Лова говорит, что в наших школах изучение датского все еще не оторвалось от книги1.) От этого родился наш косный разговорный язык: кабинетный — из-за происхождения и холодный — из-за того, что его веками держали в холодных погребах.

Я слыхала, будто это великое молчание Исландии возникло из-за некого договора, который мы в старину заключили со странами Скандинавии: они не будут к нам лезть, а мы за это сбережем им язык, который они в ту пору стремительно теряли, старательно подлизываясь к немецкому и французскому двору. А то, что бережешь для других, сам трогать не станешь. Но они не соблюли этот договор: не успели мы оглянуться, как уже стали их колонией, а после того, как мы тысячу лет хранили для них язык — сияюще чистый, почти не бывший в употреблении, оказалось, что им он не нужен, а от нас самих они ждали, что мы станем пользоваться обескровленным вариантом того сокровища, которое хранили, — самой «северной латыни».

Мы, исландцы, носили у себя во рту сокровище — вероятно, этот факт повлиял на нас больше, чем что бы то ни было. По крайней мере, мы не «бросали слов на ветер». У исландского языка вот какая проблема: он слишком велик для такого малочисленного народа. На сайте университета Исландии я прочитала, что в нем насчитывается шестьсот тысяч слов и более пяти миллионов словоформ. То есть язык гораздо больше, чем сам народ.

У других народов сохранились святилища и чаши, а у нас — ничего подобного, только повести и стихи — и мы до сих пор ими пользуемся. Поэтому, когда мы начинаем говорить, у нас лица становятся такие древнепесенные. Я тесно познакомилась с другими языками, но они не такие высокопарные, потому что предназначены для повседневного употребления.

Немецкий язык, по-моему, весьма безыскусен, тем более что немцы пользуются им совсем как плотник — молотком: чтобы выстроить дом для мысли, пусть и неказистый. Итальянский — самый красивый язык в мире, кроме русского, он превращает каждого говорящего в императора. Французский — чудесный соус, который сами французы стараются подольше держать во рту, поэтому часто повторяют одно и то же, тщательно пережевывая слова, так что этот соус начинает вытекать у них изо рта. Датский — это язык, про который двести лет назад на экстренном совещании приняли решение: «А давайте говорить вот так — другим этого нипочем не выучить!» Голландский — это язык, проглотивший два других. Шведский возомнил себя французским языком Севера, и шведы усиленно обжевывают его. Норвежский — это то, что получается, когда целый народ старается не говорить по-датски. Английский — это уже не язык, а нечто всемирное, как кислород или солнечный свет. А вот испанский — странная разновидность латыни, которая получилась после того, как весь народ стал подражать косноязычному королю. Но как раз этот язык я и выучила лучше всего.

Немногие из этих народов владеют искусством молчания. По части молчания лишь финны могут составить нам, исландцам, достойную конкуренцию, потому что, как сказал Брехт, это единственная в мире нация, которая умеет молчать на двух языках. А мы, исландцы, — единственная в мире нация, которая так чтила родной язык, что решила пользоваться им как можно меньше и сохранила его в первозданной чистоте, будто вечную священную девственную плеву народа. Так что исландский язык — это непорочная дева лет семидесяти, которой сейчас вошел «бес в ребро» и которая больше всего на свете жаждет расстаться с невинностью до того, как умрет. Так с ней и произойдет. В моих последних путешествиях по блогосфере я убедилась, что потомки оправдают мои ожидания: отделят алмазы от заразы, первое выкинут, а второе сберегут.

Исландская традиция молчания тесно связана с исландской традицией повествования. В соответствии с ней мой отец целых семь лет притворялся, будто мы с мамой не существуем. Он молчал семь лет — из-за того, что дедушка помолчал семь секунд. Но в молчании лучше всего слышно, как бьется сердце. И после того как сердце стучало семь лет, папа наконец открыл на стук двери и выпустил оттуда все, что держал взаперти. И он думал, что совершил подвиг: одолел власть отца, как это называют современные женщины. Его так и оставили в этом убеждении: ведь дедушка с бабушкой изначально готовы были принять любую избранницу своего первенца и были очень рады, когда он наконец нашел в себе мужество вступить в брак с матерью своего ребенка, — но об этом они тоже промолчали.

- 30

- УЛЫБКА ОСТРОВНАЯ

- 1937

Вместо того чтобы привыкать к высоким каблукам и чтению меню в стеклянных чайных в трамвайных городах, мама целых семь лет в своем развитии потратила на то, чтобы разделывать рыбу и бить тюленей. Однако она на удивление быстро переняла манеры благородной дамы, когда ступила на палубу идущего из Исландии парохода, хотя на каблуках ей поначалу было трудновато.

«Я была вообще как корова на льду, когда твой папа привел меня на блестящий паркет в Морском».

А так назывался дачный домик семейства в Скагене на самой северной оконечности Ютландского полуострова. И то лето на даче было, по всей видимости, летом тридцать седьмого. Я так и слышу стук каблуков массивной Масы, так и вижу, как они мерили ее взглядом — бабушка Георгия и ее подруги — благородные дамы, будто острозубые репортеры из модных журналов. Но мне не пришлось краснеть за маму. Она быстро выучилась каблучным премудростям, ведь не могла же она, бывшая любовница Поэта, быть полной деревенщиной.

Но для мамы в ту осень, когда мы поехали на юг, перемены были еще более ощутимыми:

«Труднее всего мне было ложиться спать без дойки и просыпаться без коров. У меня руки еще много недель ныли от безделья. И там, в Скагене, мне всегда было сложно проводить лето вместо того, чтобы пользоваться им. Что за дела: солнце светит дни напролет, а за грабли взяться нельзя! Если бы бабушка не разрешила мне покрасить стены, я бы точно пропала!»

Старая дама тепло приняла ее, но нипочем не могла заставить себя называть ее «Маса». Она орала на весь коридор: «Масебилль!» — невольно напоминая немецкую учительницу, а меня называла не иначе как «Den Lille Hveps»2. И мама кое-чему научилась от нее, она развила в себе это величие души, которым обладала старая дама, и обходилась со всеми с одинаковым уважением: и с исландской голытьбой, и с немецкими графьями.

От меня, ребенка, не ускользнуло, что родители были влюблены друг в друга, как никогда прежде. Пламя любви не угасло за семь лет, оно обещало гореть еще семижды семь. Но я недолго позволяла себе завидовать ему — будучи такой вертушкой.

Недавно я прочитала в биографии Стейна Стейнарра, которую Гильви Грёндаль, этот старец, написал буквально накануне собственной смерти, что Лобастый сокрушался, видя, как маму поглотила пасть буржуазии. Он даже послал ей вслед стихотворение. Если честно, я раньше никогда не слышала об этом стихотворении и поэтому обрадовалась за маму, хотя поэт и извергал яд из своего покореженного драконьего сердца.

- Улыбка островная

- была мне слаще рая,

- но стала вдруг чужая,

- словно постылый груз.

- Но не скорби напрасно,

- когда любовь угасла,

- и сразу стало ясно,

- как мало значит она.

- Мечтанья и томленья

- Я бросил без сожаленья.

- О, это достойно забвенья —

- Гвюдрун Марсибиль!3

Через много лет маму спросили, каков был Стейн Стейнарр как любовник. Этот вопрос задала грубиянка-деревенщина из Скагафьорда, сующая нос в чужие дела, словно коза в огород, — причем прямо во время банкета у нас дома на Скотхусвег. Гости навострили уши и держали чашки высоко над блюдцами, так что за столом стало тихо, и мама ответила:

«Ах, в те годы он чаще всего писал в традиционной манере».

- 31

- ЛОНЕ БАНГ

- 1937

В «Морском» на Скагене я впервые увидела знаменитую Лоне Банг. Она была моей родственницей по отцовской линии и уже тогда достигла всемирной известности в Дании и Исландии4 — исполнительница народных песен, выступавшая во многих городах Европы. Особенно удачную карьеру она сделала в Германии, но однажды в порыве благородства отказалась петь на собрании перед самим фюрером — и о концертах в этой стране ей пришлось забыть.

Лоне была связана с нами многими узами. Она была племянница бабушки Георгии, к тому же родилась в Исландии. Ее отец, Могенс Банг, был врачом в Рейкьявике в начале века, и Лоне до двенадцатилетнего возраста росла в Квосе5, а потом ее семья переехала в Нюкёбинг на острове Фальстер. Поэтому она все время бегло говорила по-исландски, хотя манера выражаться у нее порой была немного детская. Когда дедушку Свейна назначили послом в Копенгагене в 1920 году, ей предложили пожить у них с бабушкой, пока она занималась пением в Королевской консерватории. Двадцатилетняя девушка вошла в дом сорокалетних супругов, своей тети и ее мужа, и сразу полюбилась их детям. Затем она отправилась в Париж и посвятила себя песням разных народов, в конце концов стала петь на семнадцати языках, а говорить — на семи. Она была частой гостьей в семье до самой смерти дедушки. Он всегда называл ее на исландский манер — Лова, а ласкательно — Ло́вушка-Соловушка, и всегда объявлял о ее приходе с такой радостью, будто эта певчая птичка приносила долгожданную весну.

Лоне была шикарна, а внешность у нее — специфическая. Лицо такое же широкое, как диапазон голоса, скулы такие же высокие, как прическа, нос солидный — его часто называли еврейским, а я не раз слышала, как она печалится, что в ее жилах нет ни капли еврейской крови. Она нежно любила еврейскую культуру и пела народные песни и на идише, и на древнееврейском, и никогда не смогла простить папе его увлечение нацизмом.

Жарким летним вечером в июле тридцать седьмого в «Морском» было застолье. Среди гостей были знаменитый актер Поуль Рёмер и его супруга исландка Анна Борг, обитатели соседней дачи, приятели дедушки с бабушкой. Из того вечера я помню только стук маминых каблуков и домашний концерт после обеда. Пианист Ройтер сел за рояль, а тетя Лоне встала рядом, в простом черном платье, с высокой прической и подбородком. Она объявляла песни по-датски, рассказывала про их историю и про то, о чем в них поется. В моих воспоминаниях ее голос — такой же специфический, как и лицо, не то чтобы красивый, но ясный и чарующе звонкий. В заключение она спела исландскую песню:

- Детки играют,

- Прячутся во мхи.

- Лежат они в ложбине и смеются:

- Хи-хи-хи…

Дедушка вскочил с места в самый разгар аплодисментов, подошел к певице, сияя от счастья, взял ее за руку, заставил поклониться еще раз и при этом громко сказал по-исландски: «Ловушка-Соловушка прилетела!» Это был час опьянения, час общей радости для всей загорелой семьи; яблочный румянец над белыми рубашками с засученными рукавами. Тогда я в первый раз сидела в этих объятиях — и в последний раз они обхватывали меня полностью.

- 1 В Исландии датский язык с давних пор преподается в школах в качестве обязательного предмета (в наше время — как дань уважения к многовековым культурным связям с Данией). Обычно уровень его преподавания оставляет желать лучшего, и этот предмет не пользуется популярностью среди школьников.

- 2 Маленькая оса (дат.).

- 3 Это стихотворение — переделка реально существующего малоизвестного текста Стейна Стейнарра, посвященного другой девушке.

- 4 Модификация расхожей датской остроты о местных знаменитостях: «всемирно известный в Дании».

- 5 Квартал в старой части Рейкьявика.