Текст: Ольга Лапенкова

В начале учебного года восьмиклассники штудируют комедию Д. И. Фонвизина «Недоросль». Как правило, обсуждение этого произведения проходит ровно: у среднестатистического школьника (да и, будем честны, у большинства педагогов) эта пьеса не вызывает ни отторжения, ни бурного восторга.

Сюжет кажется надуманным – маловероятно, чтобы в один и тот же день в одном поместье по счастливой случайности оказалось столько народу, – зато простым и доходчивым; непонятные слова попадаются, но в целом читать Фонвизина намного легче, чем его предшественника-классициста М. В. Ломоносова. Пьеса не особо длинная, заканчивается хорошо, а занудные нравоучения Стародума иной школьник может и пропустить.

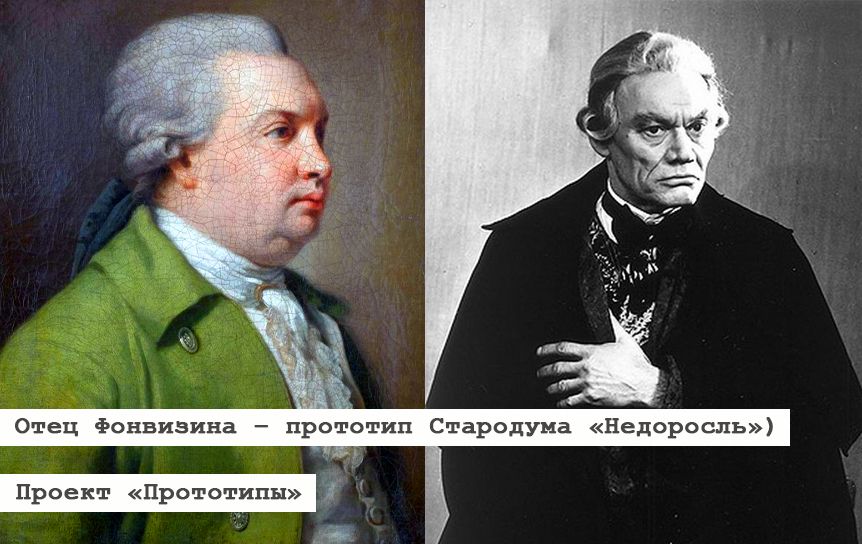

Правда, поступив таким образом, читатель не поймёт, почему в своё время – а именно в конце XVIII века – безобидный по нынешним временам «Недоросль» вызвал бурю в российском светском обществе – и при чём тут отец Фонвизина.

Прорыв, преграда, снова прорыв – и снова преграда

В далёкие времена, когда в Российской империи (да и во всём остальном мире) не было ни мобильной связи, ни интернета, авторам приходилось потрудиться, чтобы познакомить общественность с новым произведением. Сейчас это кажется непозволительной тратой времени, но в XVIII веке писатели частенько устраивали встречи с друзьями и единомышленниками – и читали творения вслух. И если новинка была удачной, гости настолько увлекались слушанием, что даже забывали поесть.

Именно так проходили первые читки «Недоросля». Восторженные слушатели жаждали поскорее увидеть постановку, но с этим возникли проблемы, сначала организационного, потом цензурного толка. Вот как это описано в книге Л. И. Кулаковой «Денис Иванович Фонвизин» (1966), вышедшей в издательстве «Просвещение» в серии «Биография писателя»:

«Закончив „Недоросль“ в конце 1781 года, Фонвизин <…> начал читать комедию в частных домах. Успех был огромный. Весной 1782 года пьесу должны были поставить на сцене. Ожидания не оправдались. В мае один из современников с сожалением писал, что из-за незнания ролей актёрами комедия представлена не будет. <…>

Фонвизина было нелегко сломить, <…> он выехал на несколько дней в Москву. Ведя здесь переговоры с театром, Фонвизин и Дмитревский [Друг Фонвизина, известный в те времена актёр, режиссёр и драматург. – Прим. О. Л.] знакомили с комедией московскую публику. Сохранился любопытный рассказ о чтении в доме московского почт-директора Б.В. Пестеля: „Большое общество съехалось к обеду; любопытство гостей было так велико, что хозяин упросил автора <…> прочитать хоть одну сцену безотлагательно; он исполнил общее желание, но когда остановился после объяснения Простаковой с портным Тришкой об укороченном кафтане Митрофана, присутствовавшие так были заинтересованы, что просили продолжить чтение; несколько раз приносили и уносили кушанье со стола, и не прежде сели за стол, как комедия была прочитана до конца, а после обеда Дмитревский, по общему требованию, должен был опять читать её сначала».

Если пьеса так хороша, что избалованные удовольствиями светские львы велят читать её и до, и после обеда, – было бы странно, если театралы не захотели этим воспользоваться (и проследить, чтобы на сей раз обошлось без «незнания ролей»). И они захотели. Так, пьесой заинтересовались в Петровском театре, построенном в самом центре Москвы совсем недавно, в 1780 году: там активно искали новинки, которыми можно было бы пополнить репертуар.

Однако, прежде чем что-то напечатать или поставить, в XVIII веке нужно было получить на это разрешение. Решали судьбу того или иного произведения специально обученные люди – цензоры. Увы, московская цензура «забраковала» пьесу: в ней, мол, слишком много вольнодумства, ставить такое на сцене нельзя.

В XVIII веке ведущим литературным направлением был нарочито «правильный», строгий и требовательный классицизм. И вообще-то авторов, которые писали в таком духе, было сложновато упрекнуть в вольнодумстве. Ведь главной ценностью классицизма является преданность – Отечеству, императору (или императрице) и, в конце концов, самому Господу. Однако Фонвизин, работая над образом главного положительного персонажа – старика Стародума, – действительно позволил себе подпустить кое-какие шпильки в адрес власти. Ведь в «Недоросле» он рассказал на весь мир историю своего отца.

Нелёгкая судьба Фонвизина-старшего

Вернёмся к нравоучениям Стародума, которые и вправду занимают неприлично большую часть пьесы (что, впрочем, для классицизма, с его постоянными призывами к порядочности и даже «разжёвыванием» очевидных норм поведения, было нормально). Благородный дядюшка не просто объясняет начинающему чиновнику Правдину очевидные вещи; он подкрепляет мораль иллюстрациями. И вот что он рассказывает о своей молодости:

«Стародум. <…> Вошед в военную службу, познакомился я с молодым графом, которого имени я и вспомнить не хочу. Он был <…> сын случайного отца, воспитан в большом свете <…>. В самое то время, когда взаимная наша дружба утверждалась, услышали мы нечаянно, что объявлена война. Я бросился обнимать его с радостию. Любезный граф! вот случай нам отличить себя. Пойдём тотчас в армию и сделаемся достойными звания дворянина, которое нам дала порода». Вдруг мой граф сильно наморщился и, обняв меня, сухо: „Счастливый тебе путь, – сказал мне, – а <…> батюшка не захочет со мною расстаться“. <…>

Оставя его, поехал я немедленно, куда звала меня должность. Многие случаи имел я отличить себя. <…> Вдруг получил я известие, что граф <…> произведён чином, а обойдён я, я, лежавший тогда от ран в тяжкой болезни. Такое неправосудие растерзало мое сердце, и я тотчас взял отставку.

Правдин. Что ж бы иное и делать надлежало?

Стародум. Надлежало образумиться. <…> Горячность не допустила меня тогда рассудить, что прямо любочестивый человек ревнует к делам, а не к чинам; что чины нередко выпрашиваются <…>; что гораздо честнее быть без вины обойдёну, нежели без заслуг пожаловану. <…> Взяв отставку, приехал я в Петербург. Тут слепой случай завел меня в такую сторону, о которой мне отроду и в голову не приходило.

Правдин. Куда же?

Стародум. Ко двору. <…> [Здесь] двое, встретясь, разойтиться не могут. Один другого сваливает, и тот, кто на ногах, не поднимает уже никогда того, кто на земи. <…> Тут себя любят отменно; о себе одном пекутся; об одном настоящем часе суетятся. Ты не поверишь. Я видел тут множество людей, которым во все случаи их жизни ни разу на мысль не приходили ни предки, ни потомки.

Правдин. Но те достойные люди, которые у двора служат государству…

Стародум. О! те не оставляют двора для того, что они двору полезны, а прочие для того, что двор им полезен. Я не был в числе первых и не хотел быть в числе последних. <…> Я отошёл от двора без деревень, без ленты, без чинов, да моё принес домой неповреждённо, мою душу, мою честь, мои правилы».

Стародум, как и подобает главному герою классицистического произведения, говорит красиво и сдержанно, делает правильные выводы. Но между строк всё равно читается обида. Да что ж, мол, такое! Я и на войну добровольцем пошёл – мне никаких наград не дали; и придворным стал, чтобы находиться поближе к любимой императрице и во всём ей помогать, – с тем же результатом! Награждайте друг друга всякими ленточками и бантиками, я не против, – но мне-то хоть деревеньку бы подарили! (В современном мире желание приобрести целую деревню смотрится не менее странным, чем длинные читки вместо обеда, – но для дворян это было нормально: должны же были где-то жить крестьяне, делавшие комфортной жизнь в этих поместьях.)

Как уже было сказано, придумывать «с нуля» историю Стародума Фонвизину не пришлось, ведь она почти полностью состоит из эпизодов биографии его отца. Иван Андреевич Фонвизин, родившийся в 1705 году (при Петре I), вышел на службу в начале 1740-х (при Елизавете Петровне, дочери великого императора), как раз во время Русско-шведской войны (1741-1743 гг.). Именно её началу, очевидно, и радовался молодой Стародум.

Елизавета Петровна правила Российской империей аж двадцать лет (1741-1761 гг.), и всё это время Иван Андреевич Фонвизин числился на военной службе. (В отличие от Стародума, Фонвизин-старший не наломал дров после первой же несправедливости.)

Иван Андреевич служил до конца правления Елизаветы Петровны – и вышел в отставку в 1762 г. (при Екатерине II), но не чтобы отдыхать себе на пенсии, а чтобы приносить пользу Отечеству в другом месте. Так Фонвизин-старший стал чиновником Государственной ревизион-коллегии. Но и там его ничем особенным не наградили – потому что сотрудником он был «неудобным», слишком ответственным и честным. Вот как об этом вспоминал Фонвизин-младший, автор «Недоросля»: «Отец мой любил правду, ненавидел лихоимства и, быв в таких местах, где люди наживаются, никаких никогда подарков [То есть взяток. – Прим. О. Л.] не принимал. <…> „Государь мой, — говорил он приносителю подарков, — сахарная голова не есть резон для обвинения вашего соперника: извольте её отнести назад, а принесите законное доказательство вашего права“.

Поэтому-то московские цензоры и воспротивились постановке «Недоросля». Пусть автор не критиковал напрямую саму Екатерину II, но он обличал представителей военной и светской элиты. А это были люди, с которыми императрица не просто общалась, а, можно сказать, дружила. И уж конечно, Екатерина II не могла не знать, какие нравы процветают в её ближайшем окружении.

Постановке – быть!

Несмотря на запрет московской цензуры, Фонвизин всё-таки поставил «Недоросля». Произошло это в 1872 г. в Санкт-Петербурге, в Вольном российском театре. В те времена у авторов была опасная, но соблазнительная опция: после того как цензура «зарезала» произведение в одном городе, можно было попытать удачи в другом.

На этот раз актёры оказались на высоте, и зрители пришли от постановки в такой восторг, что, по слухам, даже стали кидать на сцену кошельки.

Правда, Екатерина II среагировала на успех комедии иначе. Несмотря на то что она сама дала разрешение на постановку в Петербурге, после премьеры она, по слухам, обмолвилась, что пьесу нужно «предать забвению», а театр – разобрать. Однако ни первого, ни второго не произошло. Более того: в следующем году комедия «Недоросль» была-таки поставлена в Москве, а потом ещё и напечатана.

Екатерина II, правда, цепляться к Фонвизину не перестала – и через несколько лет запретила ему издавать журнал, который тот хотел назвать «Друг честных людей, или Стародум». Однако нельзя отрицать, что Денис Иванович добился успеха намного большего, чем его бедный отец. От Н.И. Панина (воспитателя будущего императора Павла I), у которого классик работал секретарём, Д. И. Фонвизин получил аж 1180 крепостных душ. Учитывая, что «душами» в те времена считались только мужчины, умножим 1180 на два – и получим 2360 человек, которые находились в услужении у драматурга.

Тяготился ли автор «Недоросля» положением крупного помещика? Вряд ли. Хотя, как утверждают некоторые историки (с которыми категорически не согласны другие историки), Фонвизин с тем самым Паниным в какой-то момент составили проект так и не принятой Конституции, где шла речь о постепенном освобождении крестьян. Не приходится спорить только с одним: при помощи таланта, целеустремлённости и везения Денис Иванович очень красиво «отомстил» за несправедливо обойдённого отца.