Текст: Андрей Мягков

Поговаривают, в крыше газовой камеры второго крематория в Освенциме, куда эсэсовцы, по свидетельствам, засыпали гранулы «Циклона Б», нет ни одного отверстия. «Нет отверстий - нет Холокоста» - с размаху заключает англичанин Дэвид Ирвинг и натягивает на себя футболку с аналогичной надписью. Его соотечественник Мартин Эмис конспирологией не увлекается, а потому «Зона интересов» - второй роман Эмиса о том Холокосте, о котором говорить страшно. И если первый, «Стрела времени, или Природа преступления», рассказывал о жизни врача-нациста задом наперед и сохранял за счет этого символическую дистанцию, то в «Зоне» писатель, кажется, вместе с Ирвингом ощупывает каждый винтик газовой камеры - только никакого подвоха не находит.

Героев, голосами которых Эмис рассказывает о национал-социалистском грехопадении человечества, трое: племянник Мартина Бормана, который линию партии не слишком-то разделяет, комендант концлагеря, который разделяет ее слишком уж пустоголово и командующий зондеркомандой еврей, которого никакие линии уже не заботят - пересчитать бы бедренные кости своих соплеменников. Ситуацию в лучших романных традициях осложняют нежные чувства, которыми племянник Бормана на первой же странице решает воспылать к жене коменданта. Ясно, что такая история в таком месте добром не кончится - в том числе и для командира «зондеров».

Интонации рассказчикам подобраны как следует: так, комендант, которого за спиной кличут Старым Пропойцей, с особым трепетом относится к статистике, мыслит едва ли не Геббельсовскими речевками да еще и понемногу - вроде бы - сходит с ума. А к середине романа понимаешь, что вся эта полифония и в стратегическом отношении составлена отменнейшим образом: три ни в чем не смежных взгляда на Холокост выглядят прерывисто даже в пространстве их личного рассказа, кусочки разорванной фотографии без спешки складываются, и то, что проглядывает, заставляет неприятно ерзать под пледом. Собственно, насчет технического исполнения говорить особенно не хочется - на западе Эмис практически классик и ни о никаких «в грязь лицом» речи не идет - а вот про плед хотелось бы отдельно.

В «Зоне интересов» Холокост предстает как бизнес-проект - золотая середина между очищением арийской расы и экономическими перспективами этого очищения. И немыслимость того, что совершалось в концлагерях, упрямо не желает соотносится с обыденностью того, как это совершалось. По сути, Освенцим не так уж сильно отличался от птицефабрики или текстильного комбината - иллюстрацией этой мысли Эмис занимается примерно весь текст, и экономический портрет нацизма - промышленно-неповоротливого и скаредного - ему без сомнения удается. Проблема в том, что заставляя своих героев проговаривать организационные моменты и называя вещи своими именами, он несколько снижает градус художественной сопричастности - и здесь заметно проигрывает кинематографу. «Сын Саула» Немеша или «Феникс» Петцольда, которые там, где нужно, могли не говорить о Холокосте ни слова и просто показывать, били куда сильнее. Эмис словно бы и сам это понимает, а потому «зондер» Шмуль, одержимый идеей «свидетельствовать», бормочет в темноте барака: «Карандаша и этих клочков бумаги недостаточно. Мне нужны цвета, звуки - масляные краски и оркестры. Нужно что-то, большее слов».

Слова, впрочем, - это тоже немало, и менее пугающим - как и менее важным - роман Эмиса от всего вышесказанного не становится. А еще временами он по-настоящему смешной - и для книги о самой масштабной душевной анорексии в истории человечества это однозначная рекомендация к прочтению.

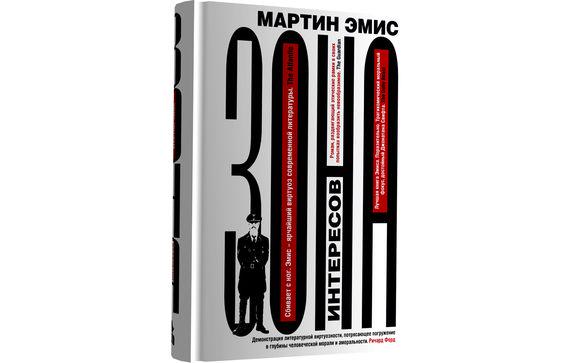

Мартин Эмис. «Зона интересов». Пер. с английского Сергея Ильина. - М., «Фантом-Пресс», 2016

1. ТОМСЕН: ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД

К вспышкам молний мне не привыкать, к грому тоже. При моем завидном опыте в этих делах не привыкать мне и к ливням, — к ливням, и солнечному свету, и радугам за ними.

Она возвращалась с двумя дочерьми из Старого Города и уже основательно углубилась в «Зону интересов». Впереди мать с дочерьми уже ждала, длинная аллея — почти колоннада — кленов, их ветви и широкие листья смыкались наверху. Стоял вечер середины лета, в воздухе поблескивали крошечные комары...

Моя записная книжка лежала, открытая, на пне, ветерок любознательно листал ее страницы. Высокая, широкоплечая, полная, но с легкой походкой, в белом, доходящем до щиколоток платье с фестончатым подолом, в кремового цвета соломенной шляпе с черной лентой, с покачивающейся соломенной сумкой в руке (девочки тоже в белом, в соломенных шляпах и с соломенными сумками), она вступала в большие пятна пушистого, желто-коричневого, как лани, золотистого, как львы, света и тепла и выступала из них. Она смеялась — откидывая голову назад, напрягая шею. Я, в моем сшитом на заказ твидовом пиджаке и саржевых брюках, с моим пюпитром и вечным пером, шел параллельно, не отставая.

И вот мы пересекли подъездную дорожку Школы верховой езды. Сопровождаемая двумя о чем-то просившими ее детьми, она миновала декоративную ветряную мельницу, майское дерево, трехколесные виселицы, ломовую лошадь, небрежно привязанную к железной водопроводной колонке, и пошла дальше.

В Кат-Зет — в Кат-Зет I.

Что-то случилось с первого взгляда. Молния, гром, ливень, солнце, радуга — метеорология первого взгляда.

* * *

Ее звали Ханной — госпожой Ханной Долль.

Сидя в Офицерском клубе на софе, набитой конским волосом, среди развешенных по стенам лошадиной сбруи и изображающих лошадей картин, я отхлебнул эрзац-кофе (кофе для лошадей) и сказал другу всей моей жизни Борису Эльцу:

— На миг я снова стал молодым. Это походило на любовь.

— Любовь?

— Я сказал: походило. Что тебя так удивляет? Походило на любовь. Чувство неизбежности. Сам знаешь. На зарождение долгого, чудесного романа. Романтической любви.

— Dèjа vu и все такое? Давай-ка. Расшевели мою память.

— Ладно. Мучительное обожание. Мучительное. Ощущение покорности и своего ничтожества. Как у тебя с Эстер.

— Там совершенно другое. — Он наставил на меня палец. — Там чувство отеческое. Ты поймешь, когда познакомишься с ней.

— Ну как бы то ни было. Потом это прошло и я... И я стал гадать, как она выглядит без одежды.

— Вот видишь? А я никогда не гадал, как выглядит Эстер без одежды. Увидев ее голой, я ужаснулся бы. Закрыл руками глаза.

— А увидев голой Ханну Долль, ты закрыл бы глаза, Борис?

— Мм. Кто мог бы подумать, что Старый Пропойца получит такую красавицу.

— Да. Невероятно.

— Старый Пропойца. Но ты все же прикинь. Не сомневаюсь, пропойцей он был всегда. Но не всегда старым.

Я сказал:

— Девочкам сколько? Двенадцать, тринадцать. Значит, она наших лет. Или немного моложе.

— А сколько ей было, когда Старый Пропойца ее обрюхатил, — восемнадцать?

— В то время он был наших с тобой лет.

— Ладно. Выйти за него — дело, я полагаю, простительное, — сказал Борис. И пожал плечами: — Восемнадцать. Однако она не покинула его, так? И тут уже шуточками не отделаешься.

— Я понимаю. Всегда трудно...

— Для меня она высоковата. Да если на то пошло, и для Старого Пропойцы тоже. И мы в который раз задали друг другу вопрос: как можно было привезти сюда жену и детей? Сюда.

Я сказал: — Эта обстановка больше годна для мужчины.

— Ну не знаю. Некоторые женщины ничего против нее не имеют. Некоторые женщины ничем и не отличаются от мужчин. Возьми хоть твою тетю Герду. Ей здесь понравилось бы.

— Тетя Герда может одобрять это в принципе, — сказал я. — Но ей здесь не понравилось бы.

— А ты думаешь, Ханне здесь нравится?

— Как-то не похоже на то.

— Нет, не похоже. Однако не забывай, она — жена Пауля Долля, и она последовала за ним сюда.

— Ну, возможно, она здесь приживется, — сказал я. — Надеюсь. Моя внешность сильнее действует на женщин, которым здесь нравится.

— Нам-то здесь не нравится.

— Нет. Но у нас, слава Богу, есть мы. А это не пустяк.

— Верно, мой дорогой. У тебя есть я, у меня — ты.

Бориса я знал целую вечность — он был ярок, бесстрашен, красив, ну просто маленький Цезарь. Детский сад, начальная школа, отрочество, потом, несколько позже, совместные, отданные велосипедным поездкам каникулы во Франции, Англии, Шотландии, Ирландии, трехмесячное путешествие из Мюнхена на Сицилию. Сложности в наших отношениях возникли, лишь когда мы повзрослели, когда в нашу жизнь вторглась политика — история.

Борис сказал:

— Ты-то к Рождеству уедешь отсюда. А мне тут до bюня торчать. И почему я не на востоке? — Он отпил кофе, покривился, закурил сигарету. — Кстати, шансы у тебя, братец, нулевые. Например, где? Она слишком приметна. Так что будь осторожен. Старый Пропойца, быть может, и Старый Пропойца, но он еще и Комендант. — И все-таки. Случались вещи и более странные.

— Случались вещи куда более странные.

Да. Потому что то было время, когда каждый чувствовал фальшь, издевательское бесстыдство, поразительное ханжество любых запретов.

Я сказал:

— У меня есть подобие плана.

Борис вздохнул и принял безучастный вид.

— Для начала потребуется звонок от дяди Мартина. После него я сделаю первый ход. Ферзевой пешкой на четвертую клетку.

Борис, помолчав, сказал:

— Думаю, пешка против не будет.

— Пожалуй. В общем, попытка не пытка.

Борису Эльцу было пора уходить, его ждал перрон. Месяц дежурств на перроне — взыскание внутри взыскания, полученное им за очередную кулачную драку. Перрон: выгрузка, селекция, затем поездка по березовой роще к Коричневому домику, в Кат-Зет II.

— Самое жуткое — это селекция, — говорил Борис. — Ты бы заглянул туда как-нибудь. Ради опыта.

Я одиноко позавтракал в Офицерском клубе (половина цыпленка, персики, заварной крем. Никакого спиртного) и направился в свой кабинет в «Буна-Верке». Там состоялось двухчасовое совещание с Берклем и Зидигом, касавшееся главным образом задержек в строительстве цехов по производству карбида; однако по ходу дела я понял, что проигрываю битву за передислокацию рабочей силы.

Уже в сумерках я возвратился в Кат-Зет I, в комнатку Ильзы Грезе.

Ильзе Грезе здесь нравилось.

* * *

Негромко стукнув по жестяной вращающейся двери, я вошел в комнату.

Совсем как юная женщина, коей она и была (в следующем месяце ей должно было исполниться двадцать), Ильза сидела на койке, сгорбившись, перекрестив лодыжки и читая иллюстрированный журнал; оторвать взгляд от его страницы она не соизволила.

Форма ее висела на гвозде, торчащем из металлической балки, под которой я прошел, нагнув голову; одежду Ильзы составляли халат из темно-синей грубой ткани и мешковатые серые носки. Не обернувшись ко мне, она сказала:

— Ага. Запахло исландцем. Засранцем запахло.

Глумливая томность была для Ильзы привычной манерой в общении со мной, а может быть, и со всеми ее мужчинами. Моя привычная манера в обращении с ней, да и с каждой женщиной, сводилась, по крайней мере поначалу, к велеречивой чопорности (я обзавелся этим стилем как противовесом моей внешности, которую многие находили — недолгое, впрочем, время — устрашающей). На полу валялись ремень Ильзы с кобурой и ее плеть из бычьей кожи, свернувшаяся кольцом, точно худая спящая змея.

Я разулся. А сев и поудобнее прислонившись к изогнутой спине Ильзы, свесил через ее плечо амулет на золоченой цепочке, с импортными духами внутри.

— Явился исландский засранец. И чего он желает?

— Мм, Ильза, какой тут бардак. Выходя на работу, ты всегда выглядишь безукоризненно — этого у тебя не отнимешь. Но в приватной жизни... а ведь ты такая поборница чистоты и порядка в других.

— Чего желает засранец?

Я сказал:

— Чего он желает? — И продолжал с задумчивыми паузами между предложениями: — Он желает, чтобы ты, Ильза, пришла около десяти вечера в мою квартиру. Там я попотчую тебя бренди, шоколадом и осыплю дорогостоящими подарками. А ты расскажешь мне о твоих последних успехах и неудачах.

Вскоре мое великодушное сочувствие возродит в тебе чувство меры. Ведь чувство меры, Ильза, есть то, что, как известно, тебе очень редко, но изменяет. Во всяком случае, так говорит Борис.

— Борис меня больше не любит.

— На днях он пел тебе хвалы. Если желаешь, я поговорю с ним. Надеюсь, ты придешь ко мне в десять.

И после нашей беседы и угощения состоится сентиментальная интерлюдия. Вот чего я хочу.

Ильза продолжала читать — статью, которая в сильных и даже гневных выражениях доказывала, что женщинам ни в коем случае не следует брить или както еще лишать волосяного покрова свои ноги и подмышки.

Я встал. Она подняла на меня взгляд. Широкий, странно морщинистый, искривленный рот, глаза женщины, которая в три раза старше ее, изобильный каскад серовато-светлых волос.

— Ты засранец.

— Приходи в десять. Придешь?

— Может, приду, — сказала она, переворачивая страницу. — А может, и нет.